数据结构

哪些数据结构

- 数组:数组的内存空间是连续的,随机访问的时间复杂度是O1,适用于需要按索引访问元素的场景,但是插入和删除元素较慢,时间复杂度是On

- 链表:链表是由节点组成,节点之间是分散存储的,内存不连续,每个节点存储数据和指向下一个节点的指针。适用于频繁插入和删除元素的场景,随机访问元素较慢。

- 栈:栈是一种后进先出的数据结构,只允许在栈顶进行插入和删除操作。

- 队列:队列是一种先进先出(FIFO)的数据结构,允许在队尾插入元素,在队首删除元素。

- 树:树是一种非线性数据结构,由节点和边组成,每个节点可以有多个子节点。树适用于表示层次关系的场景,例如文件系统、组织结构等。

队列和栈的区别

插入和删除方式:

- 队列:队列采用先进先出(FIFO)的方式,即新元素插入队尾,删除操作发生在队首。

- 栈:栈采用后进先出(LIFO)的方式,即新元素插入栈顶,删除操作也发生在栈顶。

元素的访问顺序:

- 队列:队列的元素按照插入的顺序进行访问,先插入的元素先被访问到。

- 栈:栈的元素按照插入的顺序进行访问,但是最后插入的元素先被访问到。

如何使用两个栈实现队列

使用两个栈实现队列的方法如下:

- 准备两个栈,分别称为stackPush和stackPop。

- 当需要入队时,将元素压入stackPush栈。 当需要出队时,先判断stackPop是否为空,如果不为空,则直接弹出栈顶元素;如果为空,则将stackPush中的所有元素依次弹出并压入stackPop中,然后再从stackPop中弹出栈顶元素作为出队元素。

- 当需要查询队首元素时,同样需要先将stackPush中的元素转移到stackPop中,然后取出stackPop的栈顶元素但不弹出。

- 通过上述方法,可以实现用两个栈来模拟队列的先进先出(FIFO)特性。

如下:

java

import java.util.Stack;

class MyQueue {

private Stack<Integer> stackPush;

private Stack<Integer> stackPop;

public MyQueue() {

stackPush = new Stack<>();

stackPop = new Stack<>();

}

public void push(int x) {

stackPush.push(x);

}

public int pop() {

if (stackPop.isEmpty()) {

while (!stackPush.isEmpty()) {

stackPop.push(stackPush.pop());

}

}

return stackPop.pop();

}

public int peek() {

if (stackPop.isEmpty()) {

while (!stackPush.isEmpty()) {

stackPop.push(stackPush.pop());

}

}

return stackPop.peek();

}

public boolean empty() {

return stackPush.isEmpty() && stackPop.isEmpty();

}

}

// 测试代码

public class Main {

public static void main(String[] args) {

MyQueue queue = new MyQueue();

queue.push(1);

queue.push(2);

System.out.println(queue.peek()); // 输出 1

System.out.println(queue.pop()); // 输出 1

System.out.println(queue.empty()); // 输出 false

}

}队列有哪些及应用场景

- 链式队列是通过链表来实现的队列,每个节点包含数据域和指针域,指针域指向下一个节点。队头指针指向链表的头节点,队尾指针指向链表的尾节点。插入和删除操作在链表的两端进行,不需要移动元素,操作效率高,可动态分配内存,不存在空间溢出问题,但需要额外的指针空间来存储节点之间的链接关系。常用于处理数据量不确定、需要频繁进行插入和删除操作的场景,如操作系统中的进程调度,新进程可以随时在队尾加入等待队列,就绪的进程从队头取出执行。

- 循环队列是把顺序队列的存储空间想象成一个首尾相接的圆环,当队尾指针到达数组末尾时,若数组头部还有空闲空间,则将队尾指针重新指向数组头部,继续插入元素。充分利用了数组的空间,避免了顺序队列中的假溢出问题,提高了空间利用率,但实现相对复杂一些,需要处理队头和队尾指针在循环时的特殊情况。常用于数据缓冲区的管理,如音频、视频数据的缓冲,数据以循环的方式存入缓冲区,消费端从队头取出数据进行处理,保证数据的连续和稳定。

- 顺序队列是利用一组连续的存储单元依次存放从队头到队尾的元素,同时设置两个指针,一个指向队头元素的位置,称为队头指针;另一个指向队尾元素的下一个位置,称为队尾指针。实现简单,空间利用率低,当队尾指针到达数组末尾时,即使前面有空闲空间,也可能无法继续插入元素,造成假溢出。一些简单的、对队列操作不太频繁且数据量相对较小的场景,如学校食堂打饭排队系统,可简单模拟学生排队打饭的过程,新学生在队尾加入,打到饭的学生从队头离开。

- 顺序队列是利用一组连续的存储单元依次存放从队头到队尾的元素,同时设置两个指针,一个指向队头元素的位置,称为队头指针;另一个指向队尾元素的下一个位置,称为队尾指针。实现简单,空间利用率低,当队尾指针到达数组末尾时,即使前面有空闲空间,也可能无法继续插入元素,造成假溢出。一些简单的、对队列操作不太频繁且数据量相对较小的场景,如学校食堂打饭排队系统,可简单模拟学生排队打饭的过程,新学生在队尾加入,打到饭的学生从队头离开。

- 优先级队列中的每个元素都有一个优先级,在插入和删除元素时,会根据元素的优先级来进行操作,优先级高的元素先出队。通常使用堆等数据结构来实现,以保证高效的插入和删除操作。能够快速获取优先级最高(或最低)的元素并进行处理,插入和删除操作的时间复杂度通常为 O (log n),其中 n 是队列中的元素个数。在任务调度系统中,不同任务可能具有不同的优先级,优先级高的任务需要优先执行,如操作系统中的进程调度,实时性要求高的进程具有较高的优先级,会优先被调度执行。

红黑树和跳表

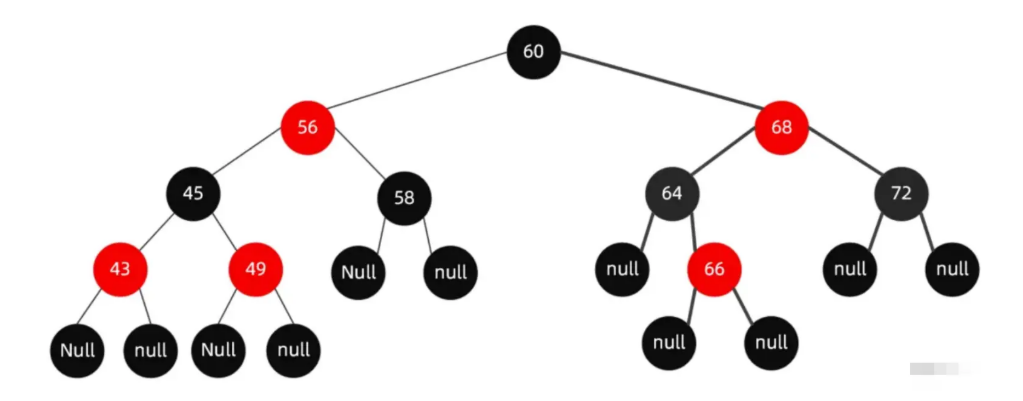

红黑树(Red-Black Tree)是一种自平衡的二叉搜索树,它在插入和删除操作后能够通过旋转和重新着色来保持树的平衡。红黑树的特点如下:

- 每个节点都有一个颜色,红色或黑色。

- 根节点是黑色的。 每个叶子节点(NIL节点)都是黑色的。

- 如果一个节点是红色的,则它的两个子节点都是黑色的。

- 从根节点到叶子节点或空子节点的每条路径上,黑色节点的数量是相同的。

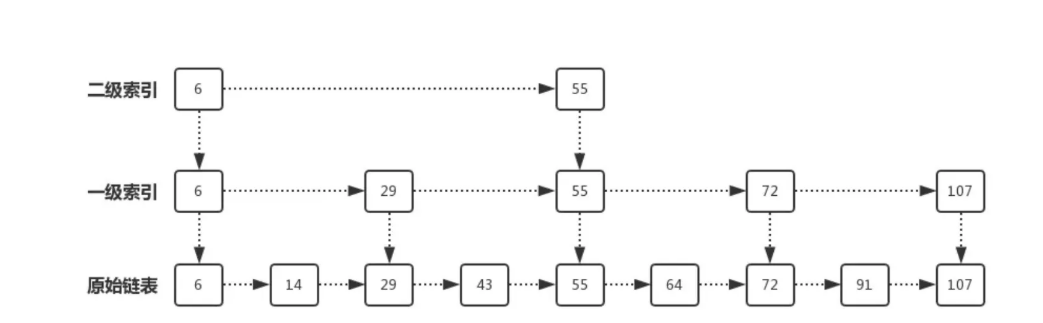

跳表(Skip List)是一种基于链表的数据结构,它通过添加多层索引来加速搜索操作。

- 跳表中的数据是有序的。

- 跳表中的每个节点都包含一个指向下一层和右侧节点的指针。

跳表通过多层索引的方式来加速搜索操作。最底层是一个普通的有序链表,而上面的每一层都是前一层的子集,每个节点在上一层都有一个指针指向它在下一层的对应节点。这样,在搜索时可以通过跳过一些节点,直接进入目标区域,从而减少搜索的时间复杂度。

跳表的平均搜索、插入和删除操作的时间复杂度都为O(logN),与红黑树相比,跳表的实现更加简单,但空间复杂度稍高。跳表常用于需要高效搜索和插入操作的场景,如数据库、缓存等。

你知道什么地方用了红黑树和跳表吗

- epoll 用了红黑树来保存监听的 socket

- redis 用了跳表来实现 zset

epoll 是Linux里一种高效的I/O事件通知机制,用于监控多个文件描述符(file descriptors)的状态变化(如可读、可写或错误事件)。注意windows里使用的不是epoll而是poll。