线性回归作为统计学与机器学习领域中最基础且最重要的算法之一,其应用广泛且深远。它不仅是回归分析的入门方法,更是后续复杂模型构建的重要理论基础。理解线性回归算法的本质,既有助于提升数据分析的能力,也能为掌握更复杂的机器学习算法打下坚实基础。尽管线性回归算法看似简单,其背后蕴含的数学原理、统计假设以及实际应用的复杂性,却值得深入探究。

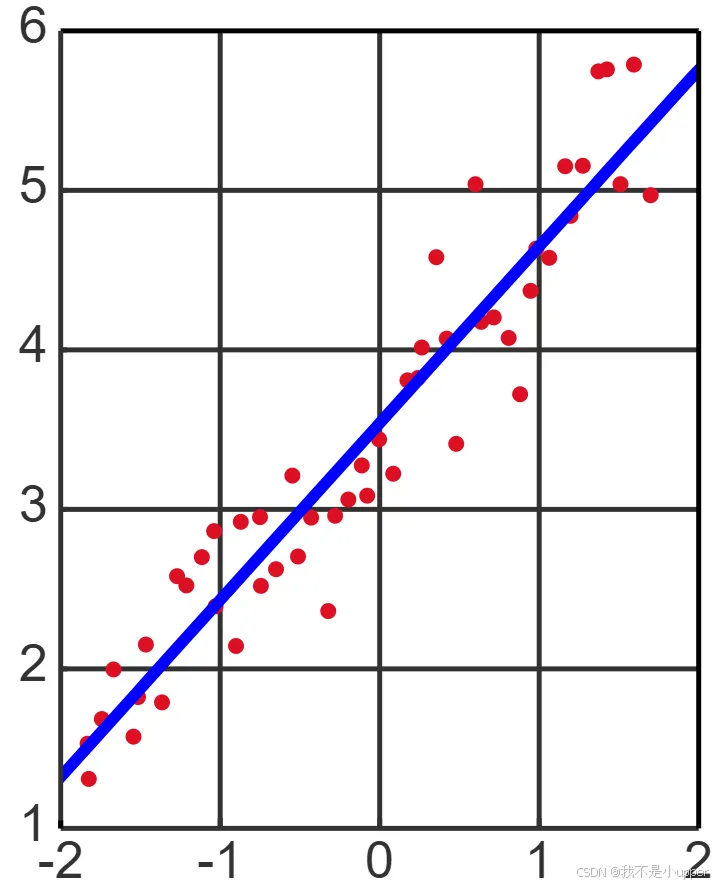

线性回归的核心思想是通过构建变量之间的线性关系模型,揭示自变量与因变量之间的关系规律,进而实现对未知数据的预测和解释。这一方法基于经典的最小二乘估计思想,通过拟合样本数据点,使模型预测值与真实值之间的误差最小化。这里的"线性"不仅指变量间的关系形式,也体现为模型结构的简单性,便于解析和计算。

在数据科学不断发展、复杂算法层出不穷的时代,线性回归依然具有不可替代的价值。它是理解参数估计、模型评估与假设检验的核心起点。透过线性回归的框架,我们能够系统地理解模型的可解释性、泛化能力以及模型复杂度之间的权衡,这些都是构建稳健预测模型的重要议题。

线性回归是一种用于刻画因变量与自变量之间线性关联的统计方法,其核心是通过数学模型量化这种关系。从形式上看,线性回归的一般表达式为:

,

其中y为因变量,为自变量,

是截距项,

是对应自变量的回归系数(反映自变量对y的影响强度),

则为误差项,代表模型无法解释的随机波动。建模的目标是找到最优参数

,使得模型的预测值

尽可能接近真实观测值y,这一过程通常通过最小二乘法实现 ------ 即最小化平方残差和:

。

为保证模型的有效性与推断合理性,线性回归对误差项\(\varepsilon\)有严格的统计假设:首先,误差项的均值必须为零(),确保模型预测无系统偏差;其次,误差项需满足同方差性(

,

为常数),即误差的离散程度不随自变量变化;同时,误差项之间需相互独立(

,

),避免序列相关导致的估计偏误;此外,误差项需服从正态分布(

),这是后续假设检验与置信区间构造的基础;最后,自变量之间不能存在完全线性相关(即无多重共线性),以保证参数估计的唯一性。这些假设是线性回归推断的理论基石,若被违反,可能导致参数估计偏差或模型解释力下降,因此检验假设是否成立是分析过程的关键环节。

参数估计的核心是最小二乘法(OLS),从矩阵视角可更清晰推导其过程。设自变量矩阵为

(第一列全为 1 对应截距项),

因变量向量为,参数向量为

,则残差平方和可表示为

。对

求导并令导数为零,可得正规方程:

,若

可逆,则参数估计为

。这一解析解具有无偏性、有效性等优良性质,若

不可逆(如存在多重共线性),则需通过奇异值分解(SVD)等数值方法求解。

模型训练完成后,需通过性能指标评估拟合效果。残差平方和(RSS)是基础指标:

,其值越小说明拟合越好;决定系数

更直观,公式为:

(其中

为总平方和),反映模型解释因变量变异的比例,取值范围为 [0,1],越接近 1 拟合越优;均方误差(MSE)

衡量平均预测误差;均方根误差(RMSE)

则将误差转换为与因变量同量纲的指标,便于实际解读。实际应用中需结合多项指标综合评估,避免单一指标的局限性。

线性回归的适用存在一定限制:首先,它严格依赖因变量与自变量的线性关系,若实际关系为非线性(如二次、指数关系),模型拟合效果会显著下降;其次,模型对异常值敏感,极端数据点可能大幅扭曲参数估计,影响预测稳定性;此外,自变量间的多重共线性会导致参数估计方差增大,使结果不稳定且难以解释;最后,若误差项的正态性或同方差性假设不满足,传统的 t 检验、F 检验等推断结果可能失效。因此,数据预处理(如缺失值处理、异常值检测)、变量筛选与假设检验是确保模型有效的必要步骤。

从数据到应用,线性回归的实际流程可概括为:首先进行数据收集与清洗,确保数据质量(如处理缺失值、修正异常值);其次是特征选择与工程,筛选相关自变量,必要时进行归一化、标准化或构造新特征(如交互项);然后通过最小二乘法训练模型,求解回归系数;接着进行模型诊断,分析残差分布以检验假设(如残差是否正态、是否存在异方差);之后计算、MSE 等指标评估性能;最后将模型应用于新数据进行预测。这一流程形成从理论到实践的闭环,强调数据质量与统计假设对结果的决定性影响。

为防止过拟合、提升模型泛化能力,线性回归常引入正则化方法,通过在目标函数中添加惩罚项约束参数复杂度。岭回归(L2 正则化)的目标函数为(

0为惩罚强度),可减小参数估计的方差,尤其在多重共线性严重时效果显著;Lasso 回归(L1 正则化)则采用绝对值惩罚:

,

能将部分参数压缩至零,实现变量自动筛选,适合构建稀疏模型。两种方法均通过调节平衡偏差与方差,实际中需通过交叉验证选择最优惩罚参数。

线性回归既是传统统计学工具,也是机器学习中基础的监督学习算法,二者虽形式相似但侧重点不同:统计学视角强调模型假设、参数推断(如通过 t 检验判断系数显著性),关注自变量对因变量的解释机制;机器学习视角则更注重预测性能,强调模型在未知数据上的泛化能力,常结合正则化、梯度下降等优化手段处理大规模数据与高维特征。例如,当数据量极大时,传统正规方程求解效率低下,此时迭代优化算法更适用 ------ 梯度下降通过不断沿目标函数负梯度方向更新参数,

为学习率,

为损失函数);随机梯度下降(SGD)每次用单个样本计算梯度,加快迭代速度;批量梯度下降(Batch GD)用全部数据计算梯度,收敛更稳定;小批量梯度下降(Mini-batch GD)则折中两者,兼顾效率与稳定性,这些算法拓展了线性回归在现代大数据场景中的适用性。

模型中自变量的选择直接影响性能,常用方法包括:全子集回归尝试所有变量组合,选择拟合最优者,但计算成本极高;逐步回归通过前向选择(从无变量开始逐步添加)、后向剔除(从全变量开始逐步移除)或双向淘汰动态调整变量,平衡效率与效果;惩罚回归(如 Lasso)则通过正则化自动实现变量筛选,适合高维数据。合理选择变量可避免过拟合,提升模型的解释力与泛化能力。

线性回归的性能本质上受偏差与方差权衡影响:偏差是模型预测与真实值的系统偏离,方差是模型对训练数据波动的敏感程度。线性回归作为低复杂度模型,通常偏差较高、方差较低;增加模型复杂度(如引入高阶项)可降低偏差但可能增大方差,而正则化则通过约束复杂度实现偏差与方差的平衡,最终提升泛化能力。

综上,线性回归融合了数学严谨性与应用实用性,其核心是通过线性模型刻画变量关系,依赖严格的统计假设保证推断有效性,借助最小二乘法与正则化等方法优化参数,并通过系统的评估与诊断确保模型稳健性。即便在复杂模型层出不穷的今天,线性回归依然是数据分析的基础工具,深入理解其原理与应用边界,对构建科学的分析体系至关重要。