一、什么是中心极限定理?

中心极限定理( Central Limit Theorem, CLT)是概率论与统计学中最重要的定理之一,它揭示了为什么正态分布在自然界和统计学中如此普遍。

定理表述:

设X₁, X₂, ..., Xₙ 是一组独立同分布的随机变量序列,它们具有相同的期望值μ和有限的方差σ²。

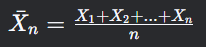

令样本均值:

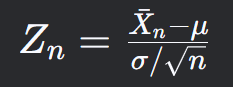

则随着样本量n趋向于无穷大,++样本均值的标准化形式++ (啥意思?后面有解释):

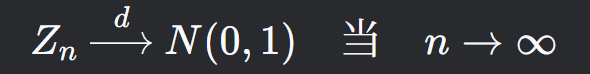

依分布收敛于标准正态分布N(0,1),即:

依分布收敛于标准正态分布N(0,1),即:

关键要点:

- 无论原始分布如何(可以是均匀分布、指数分布、二项分布等),样本均值的分布都会趋近正态分布

- 样本量n越大,近似程度越好

- 标准化过程:(X̄-μ)/(σ/√n) ~ N(0,1)

- 实际应用中,n>30通常被认为是"足够大"的样本量

二、班级学生身高分析案例

1、案例背景

假设某城市所有10岁学生的平均身高为140cm,标准差为8cm。我们随机抽取36名学生,计算他们的平均身高。那么:

- 这个样本平均身高的期望值是多少?

- 样本平均身高的标准差是多少?

- 样本平均身高在138-142cm之间的概率是多少?

"标准差为8cm"和"样本平均身高的标准差"啥关系?后面解释

2、分步计算过程

步骤1:确定参数

- 总体均值(μ) = 140cm

- 总体标准差(σ) = 8cm

- 样本量(n) = 36

步骤2:计算样本均值的期望和标准差

根据中心极限定理:

- 样本均值的期望 = 总体均值 = 140cm

- 样本均值的标准差(标准误差)= σ/√n = 8/√36 = 8/6 ≈ 1.333cm

步骤3:标准化区间

计算138-142cm对应的Z分数:

- 对于138cm:Z = (138-140)/1.333 ≈ -1.5

- 对于142cm:Z = (142-140)/1.333 ≈ +1.5

步骤4:查标准正态分布表

P(-1.5 < Z < 1.5) = P(Z < 1.5) - P(Z < -1.5) ≈ 0.9332 - 0.0668 = 0.8664

结论:样本平均身高在138-142cm之间的概率约为86.64%。

3、可视化理解

想象你是一位老师,每年测量36名学生的平均身高。如果你重复这个过程1000次,这些平均身高的分布会形成一个钟形曲线(正态分布),中心在140cm,大多数(约86.64%)的结果会落在138-142cm之间。

三、生活中的中心极限定理

案例1:餐厅等待时间

一家快餐店单个顾客的服务时间呈右偏分布(大多数顾客很快,少数需要较长时间)。但如果你观察100位顾客的平均服务时间,这个平均时间的分布会接近正态分布。

为什么?

- 单个服务时间:偏态分布

- 平均服务时间(样本量足够大):正态分布

- 这使得餐厅可以更准确地预测高峰时段的平均等待时间

案例2:产品质量控制

工厂生产螺丝钉的长度有微小随机差异。质检部门不检查每个螺丝钉,而是每天随机抽取50个测量平均长度。

应用CLT:

- 即使单个螺丝钉长度不是正态分布,平均长度近似正态

- 可以设置合理的控制界限(如±3个标准差)

- 超出界限则可能意味着生产线出现问题

四、常见误区

-

误区一:认为原始数据必须正态分布

- 实际上,CLT告诉我们无论原始分布如何,样本均值的分布都趋近正态

-

误区二:忽视样本量的重要性

- 对于高度非正态的分布(如指数分布),可能需要更大的n才能良好近似

-

误区三:混淆样本分布和抽样分布

- 样本分布是原始数据的分布

- 抽样分布是统计量(如样本均值)的分布

五、实际应用建议

- 确定适当样本量:根据数据特性,可能需要n>30或更大

- 检查近似效果:对于小样本或极端分布,可通过模拟验证正态近似是否合理

- 注意独立性假设 :CLT要求样本是独立的,在时间序列或空间数据中需谨慎

- 结合其他方法:对于小样本,考虑使用t分布或其他非参数方法

六、总结

中心极限定理之所以重要,是因为它让我们能够:

- 对未知分布的数据进行推断

- 构建置信区间和进行假设检验

- 简化复杂问题的分析

- 理解为什么正态分布在自然界中如此普遍

七、解释

1、"均值的标准化形式"详解

1. 标准化的本质:统一量纲

想象你在比较:北京房价(均价6万/㎡,标准差2万),纽约房价(均价80万美元,标准差30万),直接比较"6万"和"80万"毫无意义!标准化 就是将它们转换为无单位的统一尺度,从而可比。

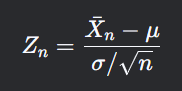

2. 均值标准化的数学定义

对于样本均值,其标准化形式为:

-

分子

:均值与真实值的偏差(去中心化)

-

分母

:均值的标准差(缩放至单位方差)

类比 :假设全班考试平均分

分,标准差

。

- 当n=1时(单次观测),公式简化为Z=(X-μ)/σ

你的成绩

标准化值

→ 你比平均分高1.5个标准差(无论原始分数单位是分、美元还是厘米)

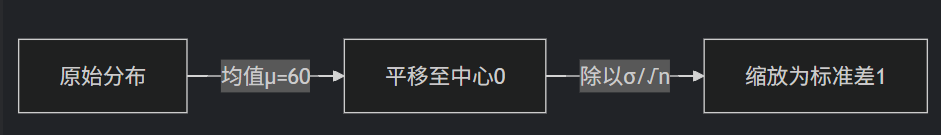

3. 几何直观:拉伸与平移

-

平移(分子):把分布曲线的中心移到0

-

缩放(分母):调整分布宽度,使标准差变为1

4. 记忆口诀

"减均值,除标准差,数据变身标准分"------ 就像把不同货币兑换成美元后再比较!

5. 练习

假设某App日活用户均值万人,标准差

万。某天日活1.5万人,其标准化值是多少?

答案:(即"高出平均值1个标准差")

2、"标准差为8cm "和"样本平均身高的标准差"

想象你是一位老师,负责测量全班同学的身高。

1. 单次测量的波动(原始标准差: 标准差为8cm**)**

- 每个学生的身高都不一样,有的高,有的矮。

- 原始标准差(σ) 衡量的是"单个学生身高"的波动程度。比如,σ=8cm,意味着大部分学生的身高在"平均身高±8cm"之间。

2. 多次测量平均值的波动(标准误差: 样本平均身高的标准差**)**

现在,你不满足于只看单个学生的身高,而是想计算全班平均身高。

- 如果你只测5个学生,算出的平均身高可能和真实平均差很多(比如碰巧抽到了几个特别高的)。

- 如果你测50个学生,算出的平均身高会更接近真实值(因为极端值的影响被"平均"掉了)。

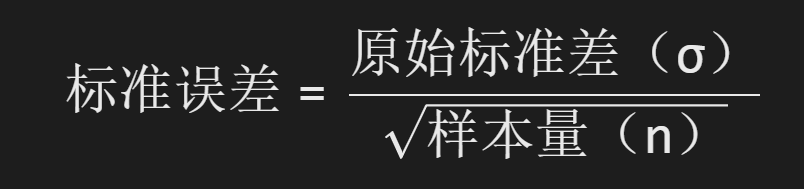

样本平均身高的标准差(标准误差) 衡量的是:

"不同样本的平均身高"之间的波动有多大?

计算公式:

3. 为什么除以√n?

- 样本量越大,平均值越稳定(极端值的影响被稀释)。

- √n 的数学意义 :

- 如果样本量从 4 增加到 16(4倍),标准误差会减半(因为 √16=4,σ/4 比 σ/2 更小)。

- 这就是为什么"大样本调查更可靠"!

4. 现实例子

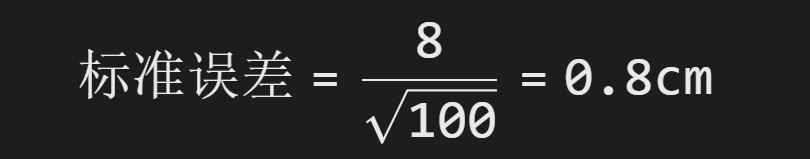

假设:

- 全国10岁儿童身高的原始标准差 σ=8cm。

- 你调查了 100个孩子(n=100),计算平均身高。

那么:

这意味着:

- 如果你重复抽样100人很多次,不同样本的平均身高 会在"真实平均±0.8cm"之间波动。

- 对比单次测量的波动(±8cm),平均值的波动(±0.8cm)小得多!

5. 类比:咖啡店排队时间

- 单次排队时间:有时5分钟,有时30分钟(波动大,σ=10分钟)。

- 平均10次排队的等待时间:波动会小很多(σ/√10 ≈ 3.16分钟)。

- 平均100次排队的等待时间:波动更小(σ/√100 = 1分钟)。

结论:

- 标准误差 告诉你,样本均值有多可靠 。

- 样本量越大,均值越精准(就像多次测量取平均会更准一样)。

扩大样本量可以减少误差。