在数字化时代,矩阵系统作为多平台协同运营、多节点高效管理的核心载体,已广泛应用于内容分发、数据监控、业务协同等领域。对于开发者而言,深入理解矩阵系统源码搭建的本质,掌握高质量开发的核心逻辑,是打造稳定、可扩展系统的关键。本文将从基础定义出发,系统拆解矩阵系统源码搭建的技术框架,并详解高质量开发的实施路径,为技术人员提供实践指南。

一、矩阵系统源码搭建的核心定义与技术本质

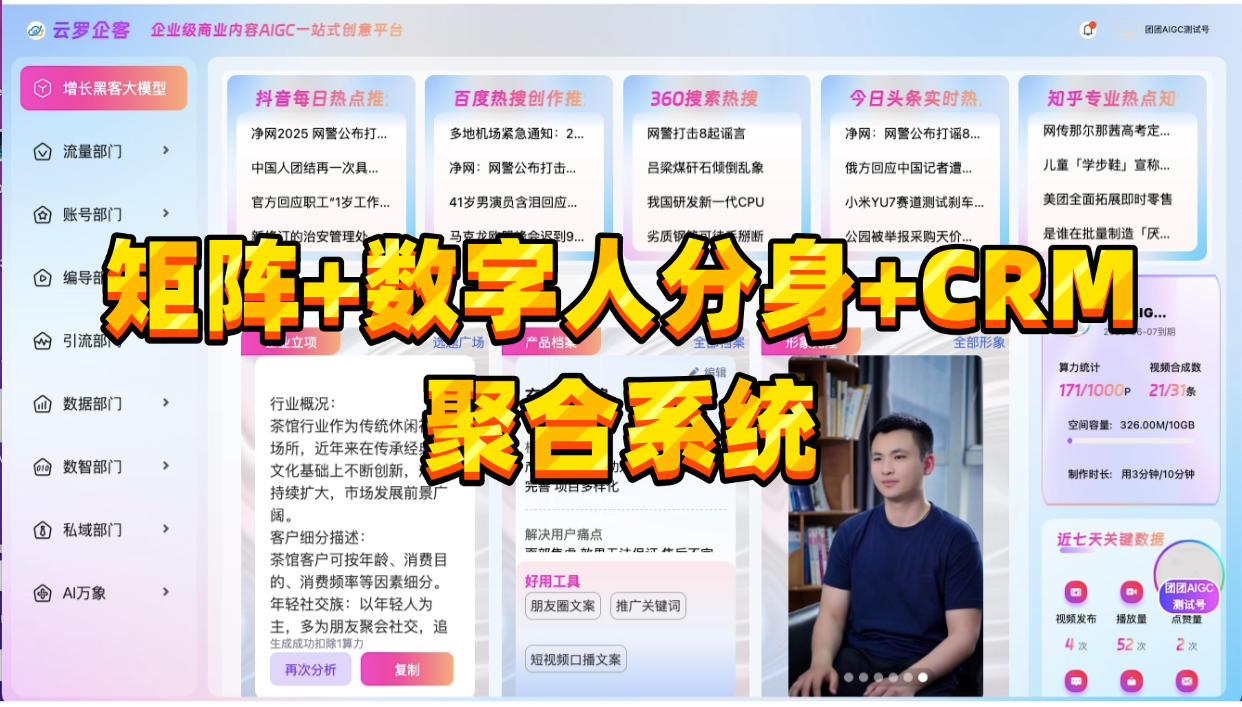

矩阵系统的核心特征是 "多节点联动 + 统一管控",其源码搭建并非简单的功能堆砌,而是通过模块化设计实现 "分散运营与集中管理" 的平衡。从技术层面看,矩阵系统源码搭建是指基于特定业务场景,构建支持多账号、多平台、多任务并行运作的底层代码框架,包含节点通信、数据同步、权限管控、任务调度等核心模块,最终实现 "一套系统驱动多终端 / 多业务线协同运转" 的目标。

从应用场景来看,矩阵系统的形态具有多样性:

- 在内容领域,可能是 "100 个自媒体账号的统一内容分发与数据监测系统";

- 在企业管理领域,可能是 "跨区域分公司的业务数据汇总与指令下达系统";

- 在物联网领域,可能是 "数千个智能设备的状态监控与远程控制矩阵"。

无论形态如何,其源码架构的本质是 **"分布式节点 + 中心化管控" 的技术复合体 **:底层需解决多节点的通信协议适配、数据一致性维护问题;上层需实现灵活的权限配置、任务分发与数据可视化功能。

二、高质量矩阵系统开发的核心技术框架

高质量矩阵系统的开发需以 "稳定性、可扩展性、易用性" 为三大支柱,其技术框架需涵盖以下核心模块:

(一)底层通信层:解决多节点联动的 "神经中枢"

矩阵系统的核心痛点是多节点(如子账号、子系统、终端设备)的高效通信,底层通信层需实现三大功能:

- 协议适配:支持 HTTP、MQTT、WebSocket 等多协议,例如在物联网矩阵中,设备端采用 MQTT 协议实现低功耗数据传输,而管理端采用 HTTP 协议进行指令下发;

- 数据加密:通过 SSL/TLS 加密传输敏感数据(如账号凭证、业务指令),并基于非对称加密算法(如 RSA)实现节点身份认证;

- 断点续传:针对大文件同步(如视频素材、批量数据),设计分片传输机制,支持网络中断后的自动续传,避免重复传输浪费资源。

技术实现示例:采用 RabbitMQ 作为消息中间件,实现节点间的异步通信,通过交换机(Exchange)的路由规则,将不同类型的任务(如 "内容发布""数据采集")精准分发至对应节点,同时利用死信队列(Dead Letter Queue)处理失败任务的重试逻辑。

(二)核心业务层:支撑多场景的 "功能引擎"

业务层需根据场景需求设计模块化组件,确保功能可灵活组合:

- 账号矩阵模块:支持多平台账号的统一管理,包括账号注册、权限分配、状态监控(如 "抖音账号登录状态""设备在线状态"),并通过 API 接口对接第三方平台(如微信开放平台、抖音开发者平台);

- 任务调度模块:基于分布式任务调度框架(如 XXL-Job),实现定时任务(如 "每日 9 点同步各平台数据")、条件任务(如 "当某账号粉丝数突破 10 万时自动触发推广任务")的自动化执行;

- 数据聚合模块:通过 ETL 工具(如 Flink)处理多节点上报的数据,进行清洗、转换、聚合后存储至数据仓库(如 MySQL 分库分表、MongoDB),为上层分析提供统一数据源。

(三)管控层:实现集中化运营的 "操作中枢"

管控层是用户与系统交互的核心,需兼顾专业性与易用性:

- 可视化控制台:通过前端框架(如 Vue、React)构建仪表盘,实时展示各节点状态(如 "任务完成率""数据同步延迟"),支持拖拽式配置任务流程;

- 权限管理系统:基于 RBAC(角色基础访问控制)模型,细化权限粒度(如 "仅允许查看数据但不可修改任务""仅能操作某一区域的子节点");

- 日志审计模块:记录所有操作行为(如 "谁在什么时间修改了任务参数""某节点的异常登录记录"),支持日志检索与溯源,满足合规性要求(如等保 2.0)。

三、高质量矩阵系统开发的实施路径

开发高质量矩阵系统需遵循 "需求锚定→架构设计→迭代优化" 的闭环逻辑,具体实施步骤如下:

(一)需求拆解:明确 "矩阵边界" 与核心指标

矩阵系统的复杂性在于 "多节点变量",开发前需精准定义三大边界:

- 节点范围:明确纳入矩阵的节点类型(如 "仅包含抖音、快手账号" 还是 "涵盖账号、设备、员工账号")、最大节点数量(如 "支持 1000 个并发节点");

- 业务链路:梳理核心流程(如 "内容创作→多平台发布→数据回收→效果分析"),识别关键节点(如 "发布环节的平台 API 调用成功率");

- 性能指标:设定量化标准,如 "任务调度延迟≤100ms""数据同步成功率≥99.9%""单节点故障不影响整体系统运行"。

例如,针对电商直播矩阵系统,需求拆解需重点关注 "多直播间画面同步延迟""各平台订单数据聚合速度""主播账号权限隔离" 等核心问题。

(二)架构设计:以 "分布式 + 微服务" 确保扩展性

传统单体架构难以支撑矩阵系统的多节点并发需求,需采用 "分布式微服务架构":

- 服务拆分:按业务域拆分微服务(如 "账号服务""任务服务""数据服务"),通过 Spring Cloud Alibaba 等框架实现服务注册与发现;

- 数据库设计:采用 "分库分表 + 读写分离",例如将不同区域的节点数据存储在不同分库,通过 MyCat 中间件实现路由,同时主库负责写入、从库负责查询,提升并发能力;

- 弹性伸缩:基于 Kubernetes 容器化部署,根据节点数量动态调整服务实例(如 "当任务量激增时自动扩容调度服务"),避免单点过载。

架构设计示例:某内容矩阵系统将 "内容发布" 模块拆分为独立微服务,通过 API 网关(如 Gateway)接收各节点的发布请求,再根据平台类型(如 "微信""微博")路由至对应适配服务,同时通过熔断器(如 Sentinel)防止某一平台 API 故障导致整体服务崩溃。

(三)开发实现:聚焦 "模块化" 与 "兼容性"

- 模块化编码:每个核心功能封装为独立模块(如 "平台 API 适配模块""数据加密模块"),通过接口定义实现模块解耦,例如 "任务调度模块" 只需调用 "通信模块" 的接口,无需关心底层是 HTTP 还是 MQTT 协议;

- 兼容性处理:针对多平台差异(如不同社交平台的 API 参数、返回格式),设计适配层统一接口格式,例如通过策略模式封装 "抖音发布策略""小红书发布策略",上层调用时无需感知平台差异;

- 安全加固:除传输加密外,需实现接口防刷(如基于 Redis 的限流机制)、数据脱敏(如手机号显示为 138****5678)、漏洞防护(如 SQL 注入过滤、XSS 攻击拦截)。

(四)测试与优化:模拟真实场景的 "压力测试"

高质量矩阵系统需通过多维度测试验证稳定性:

- 负载测试:使用 JMeter 模拟 1000 个节点同时发起任务请求,监测系统响应时间、错误率,优化数据库索引、缓存策略(如 Redis 热点数据缓存);

- 容错测试:人为中断某一节点通信或关闭部分服务,验证系统是否能自动切换至备用节点(如通过 ZooKeeper 实现主从切换),并在故障恢复后自动同步数据;

- 场景测试:针对极端场景(如 "某节点瞬间上报 10 万条数据""平台 API 突然限流"),验证系统的降级策略(如 "优先处理核心任务,延迟处理非紧急任务")。

测试后需基于数据持续优化,例如通过监控发现 "某区域节点数据同步延迟高",可调整该区域的服务器部署位置,或优化数据传输的压缩算法(如采用 gzip 减少传输量)。

四、开发避坑指南:常见问题与解决方案

- 节点通信冲突:多节点同时写入数据可能导致数据不一致,解决方案是引入分布式锁(如 Redisson),确保同一资源同一时间仅被一个节点操作;

- 平台 API 依赖风险:第三方平台(如社交平台)API 变更可能导致功能失效,需设计 "API 适配层版本管理",预留降级方案(如 "当某平台 API 不可用时,自动切换至手动发布模式");

- 系统复杂度失控:随着节点增多,系统可能出现 "牵一发而动全身" 的维护难题,需在架构设计阶段引入 "领域驱动设计(DDD)",按业务边界划分限界上下文,降低模块耦合度。

矩阵系统源码搭建的核心是 "平衡多节点的灵活性与系统的可控性",高质量开发则需要在架构设计阶段就注入 "分布式思维""模块化理念" 与 "安全意识"。无论是内容矩阵、物联网矩阵还是企业管理矩阵,只有基于场景需求精准设计技术框架,通过严格测试与持续优化打磨细节,才能构建出支撑业务增长的稳定底座。对于开发者而言,这不仅是技术能力的考验,更是对 "系统全局观" 的深度实践。