一、基本概念

既然你已经接触到了设计模式,那你大概率你写过类似这样的代码:根据不同的选择条件(如排序、搜索或路由)执行不同的代码逻辑。通常的解决方案是使用if-else或switch语句,但这些条件判断有一个最大的问题是不够灵活,难以扩展(也就是违背了开闭原则)。

策略模式是一种行为型设计模式,策略模式提供了一种更优雅的解决方案,你可以定义一系列算法,然后将每个算法封装成独立类,使得无需修改核心逻辑就能在不同算法(代码逻辑)间自由切换。

The algorithm can change without changing the context that uses it.

相比于将所有代码逻辑硬编码在一个庞大的类中,更好的方案是编写不同的策略(算法),然后将它们灵活的插入上下文。

案例类比 :去公司的交通方式。

假设你是一只每天可以睡到10点才去上班的哈基米,有以下交通方式可选:

• 共享单车:环保但费力

• 公交:便宜但不够灵活(可能还要步行一段儿)

• 嘀嘀打车:唯一的缺点就是贵

这些都是交通策略(可以看做一个个独立的算法)。根据时间、预算或心情,你可以选择不同策略。决策逻辑不变,只是切换策略而已,这和策略模式在代码中的使用方式比较相似。

2. 使用案例

2.1 情景引入

扩展刚才的案例,假设你跳槽了,换了一家公司,但你对公司所在位置不熟悉,正在学习软件开发的你打算开发一个导航应用,支持多种出行方式的路线规划。

- 步行路线

- 自行车路线

- 公交路线

- 驾车路线

在v1版本,你只实现了你最常用的公交路线。随后陆续添加了步行、自行车和驾车等功能。最终你完成了这样的路线计算方法:

java

if (mode.equals("bus")) {

// 驾车路线代码逻辑

} else if (mode.equals("walk")) {

// 步行路线代码逻辑

} else if (mode.equals("bike")) {

// 自行车路线代码逻辑

} else {

// 其他模式

...

}随着路线规划方式的增加,if-else变得越来越多。如果你打算和朋友协作完成这个项目,你会发现代码修改不方便,甚至合并时还会产生冲突。

2.2 解决方案------策略模式

2.2.1核心概念

- 策略接口:声明算法规约(如execute()方法)。

- 具体策略:实现策略接口的不同算法。

- 上下文:持有策略引用并将行为委托给这个引用。

- 客户端:选择使用哪种策略并注入上下文。

2.2.2 Java实现

第一步:定义策略接口

java

public interface RouteStrategy {

String execute();

}第二步:实现具体策略

java

// 驾车路线策略

public class DriveStrategy implements RouteStrategy {

@Override

public String execute() {

return "Bike route";

}

}

// 步行路线策略

public class WalkStrategy implements RouteStrategy {

@Override

public String execute() {

return "Walk route";

}

}

// 公共交通路线策略

public class MassTransitStrategy implements RouteStrategy {

@Override

public String execute() {

return "MassTransit route";

}

}第三步:上下文类

java

public class Context {

// 注入策略接口(持有引用)

private RouteStrategy routeStrategy;

public void setRouteStrategy(RouteStrategy routeStrategy) {

this.routeStrategy = routeStrategy;

}

// 行为委托给这个引用

public String getRoute() {

if (routeStrategy == null) {

throw new IllegalStateException("未设置策略!");

}

return routeStrategy.execute();

}

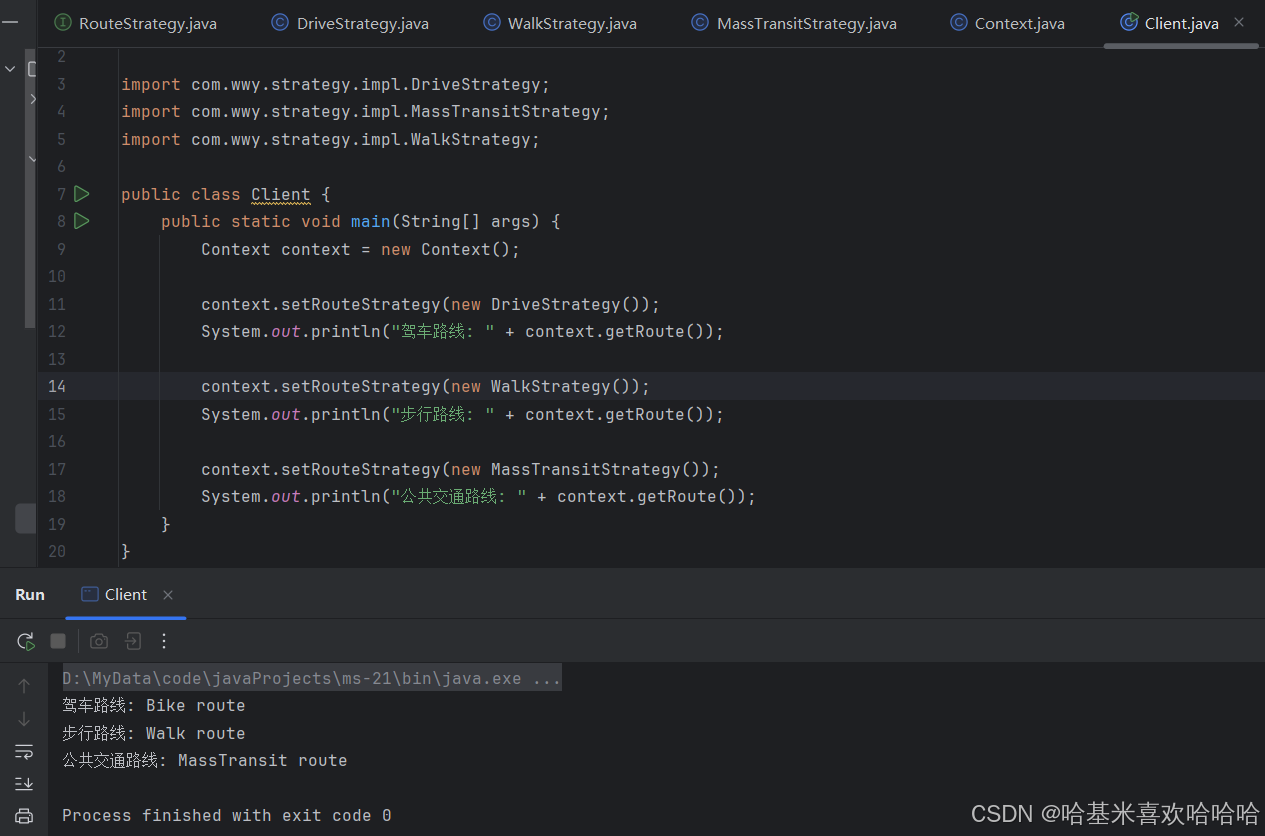

}第四步:客户端选择策略

java

public class Client {

public static void main(String[] args) {

Context context = new Context();

context.setRouteStrategy(new DriveStrategy());

System.out.println("驾车路线: " + context.getRoute());

context.setRouteStrategy(new WalkStrategy());

System.out.println("步行路线: " + context.getRoute());

context.setRouteStrategy(new MassTransitStrategy());

System.out.println("公共交通路线: " + context.getRoute());

}

}执行结果

3. 策略模式 vs 状态模式

策略模式(Strategy) 和 状态模式(State) 看起来很相似:二者都通过委托实现,替换一个实现了相同接口的不同对象。但它们在设计意图、控制流和动机上存在本质区别。

| 策略模式 | 状态模式 | |

|---|---|---|

| 设计意图 | 核心是让客户端(外部调用者)选择具体算法,关注的是可独立变化的行为。例如上述案例中选择不同路径计算逻辑。 | 用于表示一个对象在不同时间点的不同状态或条件,其状态转换由对象自身的内在逻辑决定 |

| 控制流 | 客户端显式决定使用哪种策略(如通过 setStrategy(...) 动态切换) | 状态转换由上下文对象内部驱动,行为随状态自动改变,客户端通常无需感知具体状态。 |

| 感知与状态转换 | 各策略对象之间相互独立,彼此无感知。例如,快速排序策略无需知道冒泡排序的存在。 | 状态对象通常知晓其他状态,并能主动触发转换。例如,媒体播放器的 PlayingState(播放状态)可自行切换到 PausedState(暂停状态)。 |

| 使用场景 | 算法可能变化且应由客户端选择时 | 对象行为需要根据其生命周期演变时 |

4. 策略模式适用场景

在以下情况使用策略模式:

• 需要支持多种实现方式(算法)

• 需在运行时切换逻辑

• 希望遵循开闭原则

• 要避免if-else或switch语句膨胀

优缺点分析

优点

• 运行时切换算法

• 符合单一职责原则,代码更清晰

• 添加新算法不影响核心逻辑

• 便于测试和扩展

缺点

• 需要创建更多类

• 客户端必须了解策略选择

• 对简单任务可能过度设计

5. 总结

策略模式是管理算法变化的优雅方案。通过将行为委托给策略类,避免了if-else语句的混乱。