上期回顾:https://www.cnblogs.com/ofnoname/p/18994725,https://www.cnblogs.com/ofnoname/p/19034861

我们学习了如何把一维数组"分块",在每块里维护额外信息,从而在查询与修改之间取得平衡。通过解决区间众数问题,我们还发现分块不只是切切数组,它还能在块的层次上维护结构化的信息。

动态区间第 k 小 / 排名问题

这次,我们要解决了另一个经典的问题是维护一个随时要查询排名的数组:

- 数组是可变的,存在单点修改操作。

- 我们需要在区间上回答一系列查询,包括:某段区间的第 k 小、某值的排名和某数前驱 / 后继

- 而且值域可能很大。

参考题目:https://www.luogu.com.cn/problem/P3380。虽然题目名称是"树套树",但是块状数组也是正确的做法。

相比基础的"求和/最值"类问题,这里涉及排名、顺序统计、前驱后继,已经非常接近数据结构的"核心需求"。能解决它,意味着我们真正把块状数组推向了"动态序列查询"的前沿。

为了应对挑战,我们会展示两种思路:

-

位置分块 + 块内有序数组

使用最原始暴力的思路。借助块内排序和二分,我们可以高效实现排名、前驱后继,并通过"二分值域 + 排名"解决第 k 小。

-

位置分块 + 值域分块(两层分块)

再进一步,把值域也分块,像之前的区间众数问题一样,预处理数字的出现个数,并维护两层前缀计数。彻底摆脱值域二分。

思路一:位置分块 + 块内有序数组

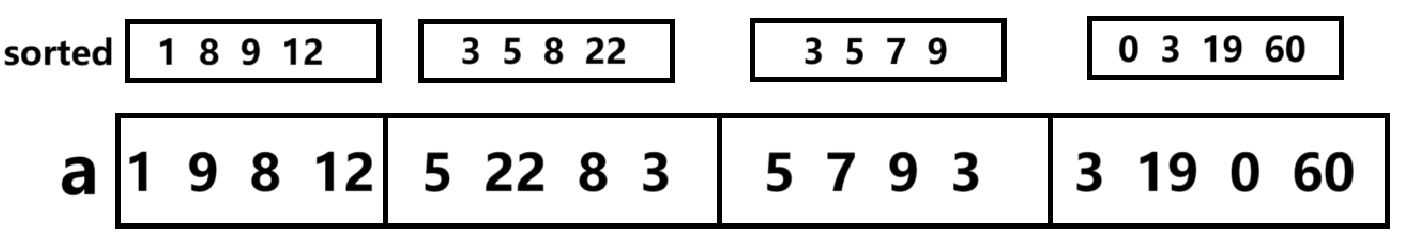

将数组分块切割的同时,每个块再维护一个有序数组。这样一来:

- 修改时:在块内删除旧值、插入新值(同样也更改相应的有序数组)。

- 查询时:中间完整块可以挨个用二分在有序数组里快速处理。

操作拆解

区间内某值的排名

查询排名即查找 < z 的数字的个数,边界块直接计数,中间块每一块都二分查找一次。假定 \(B\) 为块长,\(T = \lceil\frac NB\rceil\),总复杂度\(O(B + T\log B)\),若块长取根号,则为\(O(\sqrt n\ \log n)\)

cpp

auto get_rank = [&](int x, int y, int z) {

int p = b[x], q = b[y], res = 1;

if (q - p <= 1) {

for (int i = x; i <= y; i++) res += a[i] < z;

return res;

}

for (int i = x; i <= R[p]; i++) res += a[i] < z;

for (int i = L[q]; i <= y; i++) res += a[i] < z;

for (int i = p + 1; i < q; i++) {

res += upper_bound(sorted[i].begin(), sorted[i].end(), z - 1) - sorted[i].begin();

}

return res;

};单点修改

将 a 和 sorted 对应位置都修改就好。在对应块内删除旧值,再用二分找到位置插入新值。注意有序数组仅修改了一个数字,无需重新排序。效率\(O(B)\)

cpp

auto &t = sorted[b[--x]]; // 例题是 1-based

t.erase(lower_bound(t.begin(), t.end(), a[x]));

t.insert(lower_bound(t.begin(), t.end(), y), y);

a[x] = y;

continue;前驱 / 后继

以前驱为例,边界块暴力寻找前驱。中间块在有序数组里二分查找前驱,取最大的一个前驱即可。复杂度和查排名显然相同。

cpp

int ans = INT_MIN + 1;

int p = b[x], q = b[y];

if (p == q) {

for (int i = x; i <= y; i++) {

if (a[i] < z) ans = max(ans, a[i]);

}

} else {

for (int i = x; i <= R[p]; i++) {

if (a[i] < z) ans = max(ans, a[i]);

}

for (int i = L[q]; i <= y; i++) {

if (a[i] < z) ans = max(ans, a[i]);

}

for (int i = p + 1; i < q; i++) {

auto &vec = sorted[i];

int pos = lower_bound(vec.begin(), vec.end(), z) - vec.begin();

if (pos > 0) ans = max(ans, vec[pos - 1]);

}

}

cout << ans << "\n";区间第 k 小 ------ 难点

之前的几个操作都顺理成章非常简单,但区间第 k 小却不能简单得出。因为这个问题不能直接用块内二分,需要先确定答案值。

所以只能退而求其次,既然可以实现某数的排名,那么可以倒过来用二分答案法来二分值域,每次调用 opt1 的"排名函数",判定"≤ mid 的数量"是否 ≥ k。最终得到答案。

这是耗时最高的操作,若 \(V\) 是值域大小,一次查询最多需要 \(O(\log V)\) 次排名调用,总计 \(O((B + T\log B)\log V)\)。

cpp

int k = z;

long long lo = (long long)INT_MIN + 1, hi = (long long)INT_MAX - 1;

while (lo < hi) {

long long mid = (lo + hi) >> 1;

int cnt = get_rank(x, y, (int)mid + 1) - 1; // ≤ mid 的数量

if (cnt >= k) hi = mid;

else lo = mid + 1;

}

cout << (int)lo << "\n";复杂度分析

之前的问题里,我们总是习惯性的将块长设置为根号,这是通常的最优选择,但是这道题目可能不一样。我们设:

- 边界代价 :\(O(B)\),因为每次要扫两端最多 2B ,平均 B 个元素。

- 完整块代价 :每块二分 \(O(\log B)\),共 \(O(\frac nB·\log B)\)。

每次查询总代价:

\[ O( B + \frac nB·\log B ) \]

说到底,由于边界代价和完整块代价不均衡(多一个二分查找),取根号不再是最佳大小。

不过,上式的最值不能直接简单求出。经过枚举,\(n = 50000\) 时,\(B = 1368\) 达到最小,实际上,考虑到两项的系数比,还可以再大一些。在运行时间测试里,这比取\(\sqrt n = 223\) 快了非常多倍。

思路二:位置分块 + 值域分块

思路一最大的瓶颈是 opt 2(区间第 k 小) 必须二分整个值域,每次调用一次排名函数,总复杂度带上了一个 \(\log V\)。当值域很大时,这就是拖慢速度的根源。

如果允许离线或者保证值域范围较小,我们还有一个思路,那就是"值域分块"。他可以找到第 k 小。并顺带优化了其他操作的复杂度。

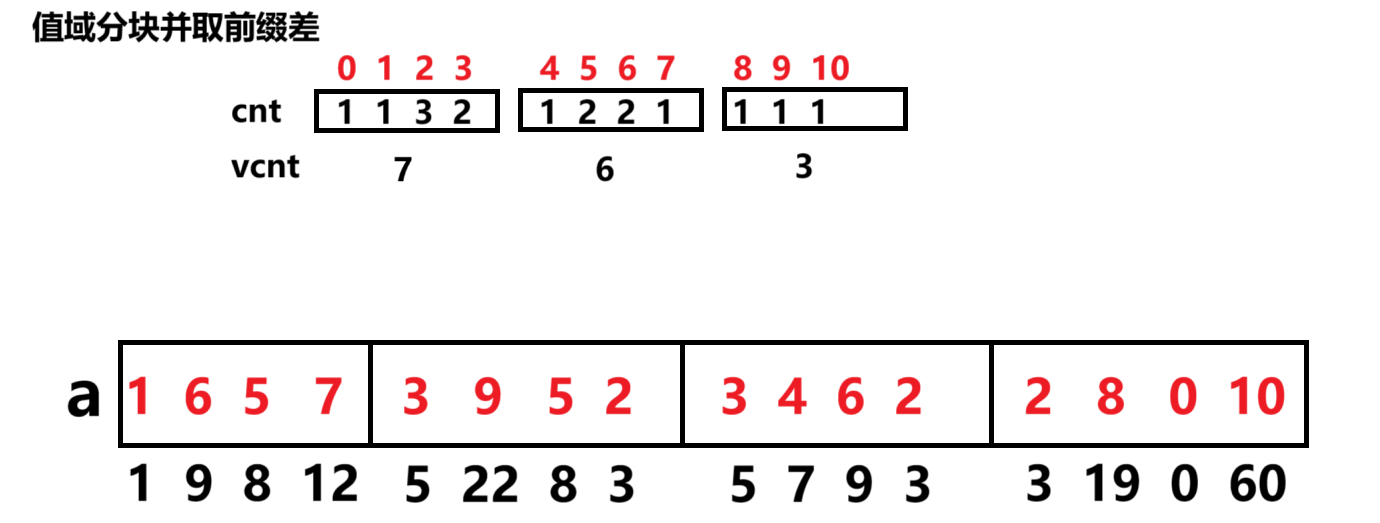

数据结构设计

-

坐标压缩 :将值域分块要求值域足够小,若值域大但是允许离线(如本题),首先把所有可能出现的值(初始值、修改值、查询参数)离散化,映射到

[0..vn-1]。vn 的数量级为 \(O(n + m)\)。 -

值域分块 :除了按数组下标的分块之外,再把离散值

[0..vn-1]按块长vB划分为值块。这样每一个值还有了一个所属的值块。

- 维护

cnt[i][val]:从位置块 0 到位置块i为止,具体值val出现的次数,这需要 \(O(T(n + m))\)。 - 维护

vcnt[i][vb]:从位置块 0 到位置块i为止,值块vb内元素的总次数,这需要 \(O(n + TT_{val})\),比上面小得多可略去。

cpp

// 到块 i(含)为止,具体值 val 的出现次数:cnt[i][val]

vector<vector<int>> cnt(T, vector<int>(vn, 0));

for (int i = 0; i < T; i++) {

if (i) cnt[i] = cnt[i - 1];

for (int j = L[i]; j <= R[i]; j++) {

cnt[i][ a[j] ]++;

}

}

// 到块 i(含)为止,值块 VB 的出现次数:vcnt[i][VB]

vector<vector<int>> vcnt(T, vector<int>(vT, 0));

for (int i = 0; i < T; i++) {

if (i) vcnt[i] = vcnt[i - 1];

for (int j = L[i]; j <= R[i]; j++) {

vcnt[i][ vb[a[j]] ]++;

}

}

auto get_cnt_val_in_full_blocks = [&](int pblk, int qblk, int val)->int {

// 完整块范围 (pblk+1 .. qblk-1) 内 某具体值 val 的出现次数

if (pblk + 1 > qblk - 1) return 0;

return cnt[qblk - 1][val] - (pblk >= 0 ? cnt[pblk][val] : 0);

};

auto get_cnt_vb_in_full_blocks = [&](int pblk, int qblk, int VB)->int {

// 完整块范围 (pblk+1 .. qblk-1) 内 值块 VB 的出现次数

if (pblk + 1 > qblk - 1) return 0;

return vcnt[qblk - 1][VB] - (pblk >= 0 ? vcnt[pblk][VB] : 0);

};假定 m 和 n 同阶,且简单根号分块的话,复杂度为 \(O(n\sqrt n)\)。有了这两个数组,我们就可以用前缀相减 \(O(1)\) 查询连续块内的某值或某值块出现次数了。这时我们发现,可以像处理通常的块状数组一样来处理这个值域。

操作拆解

排名

零散部分暴力。而对于中间完整块:

- 值块

< vb(z)的贡献用vcnt一次性加。 - z 所在值块的

< z部分,用cnt精确加。

这样,就把值域也拆解为"边界块"和"完整快"了,时间:\(O(B + T_{val}+B_{val})\)。

cpp

int zid = id[z];

int res = 1;

if (qblk - p <= 1) {

for (int i = x; i <= y; ++i) res += (a[i] < zid);

} else {

// 边界段

for (int i = x; i <= R[p]; ++i) res += (a[i] < zid);

for (int i = L[qblk]; i <= y; ++i) res += (a[i] < zid);

int vm = vb[zid]; // 完整块:先加值块,再加该值块内的具体值

for (int V = 0; V < vm; ++V) res += get_cnt_vb_in_full_blocks(p, qblk, V); // 值块 < vm 的整体贡献

for (int v = VL[vm]; v < zid; ++v) res += get_cnt_val_in_full_blocks(p, qblk, v); // vm 内 < zid 的具体值

}

cout << res << "\n";第 k 小

在这种情况下,第 k 小就非常简单。先在值块层面累加值块桶,累加时累积排名,逐个遍历获取目标排名在哪个值块。再在该值块内逐个具体值,用 cnt 精确扫描,直到累计到 k。

对于零散部分,为他们也创建一个值块桶,累加时和逐个遍历时也算上即可。复杂度与上相同。

cpp

// 先统计边界段在"值块层面"的出现次数

vector<int> addVB(vT, 0);

vector<int> tmpIds; tmpIds.reserve(2*B);

for (int i = x; i <= min(y, R[p]); ++i) {

++addVB[ vb[a[i]] ];

tmpIds.push_back(a[i]);

}

if (p != qblk) {

for (int i = L[qblk]; i <= y; ++i) {

++addVB[ vb[a[i]] ];

tmpIds.push_back(a[i]);

}

}

int acc = 0, Bstar = -1;

for (int V = 0; V < vT; ++V) {

int have = get_cnt_vb_in_full_blocks(p, qblk, V) + addVB[V];

if (acc + have >= z) { Bstar = V; break; }

acc += have;

}

// 在值块 Bstar 内精确到具体值

vector<int> addVAL(vB, 0);

for (int idv : tmpIds) if (VL[Bstar] <= idv && idv <= VR[Bstar]) ++addVAL[idv - VL[Bstar]];

int ansId = -1;

for (int val = VL[Bstar]; val <= VR[Bstar] && val < vn; ++val) {

int have = get_cnt_val_in_full_blocks(p, qblk, val) + addVAL[val - VL[Bstar]];

if (acc + have >= z) { ansId = val; break; }

acc += have;

}

cout << raw[ansId] << "\n";前驱/后继

以前驱为例,零散部分暴力。先在 z 所在的值块的 z 的左半边里扫具体值。若有则是答案;若没有,再向左逐个值块找:

- 先用

vcnt判断该值块是否可能含解; - 若可能,再在块内用

cnt+ 边界桶检查精确位置。

复杂度仍然与上相同。

cpp

int zid = id[z], vm = vb[zid], res = INT_MIN + 1;

if (qblk - p <= 1) {

for (int i = x; i <= y; ++i)

if (a[i] < zid) res = max(res, a[i]);

}

else {

for (int i = zid - 1; i >= VL[vm]; --i)

if (get_cnt_val_in_full_blocks(p, qblk, i) > 0) {

res = i; goto opt4;

}

for (int i = vm-1; i >= 0; --i)

if (get_cnt_vb_in_full_blocks(p, qblk, i) > 0) {

// 该值块内找最大

for (int v = VR[i]; v >= VL[i]; --v)

if (get_cnt_val_in_full_blocks(p, qblk, v) > 0) {

res = v; goto opt4;

}

}

// 处理边界

opt4: for (int i = x; i <= R[p]; ++i)

if (a[i] < zid) res = max(res, a[i]);

for (int i = L[qblk]; i <= y; ++i)

if (a[i] < zid) res = max(res, a[i]);

}

cout << (res == INT_MIN + 1 ? INT_MIN + 1 : raw[res]) << "\n";修改

直接把旧值删掉,新值加上即可。不过,我们维护的是前缀数组,所以对所有后续位置块的 cnt 和 vcnt 修正。一共是 \(O(T)\)。

cpp

int old = a[--x];

y = id[y];

if (old == y) continue; // 无需修改

int pblk = b[x];

// 从该位置块开始,所有后缀块前缀都要修正一次

for (int i = pblk; i < T; i++) {

cnt[i][old]--; cnt[i][y]++;

vcnt[i][ vb[old] ]--; vcnt[i][ vb[y] ]++;

}

a[x] = y;

continue;思路二的关键在于,直接获取连续块里的值域信息。而处理值域时,先定位值块,再块内精确。就像"先确定答案在第几本书,再翻那本书找页码",效率高很多。

复杂度分析

原题目的 \(n\) 和 \(m\) 相等,且值域稀疏(\(O(n + m)\)),我们直接对位置和值域都以根号分块,这样可以简明看出预处理为 \(O(n\sqrt n)\),所有单次操作为 \(O(\sqrt n)\)。接下来我们考虑其他情况。

值块长度仅影响查询,根据均值不等式显然应该直接取根号,独立最优。

而位置块的长度影响修改(\(O(B)\))和查询(\(O(\frac nB)\)),所以若修改操作和查询操作相当,则取值根号最优;若修改操作偏多,则块长应加大,反之亦然。

若 \(m\) 很大,则预处理时间会被查询和更新淹没,但若 \(m\) 不是很大,把预处理也纳入考虑((O(\(\frac nB(n + m)\)))),则块长增加时,预处理和修改效率提高但查询效率降低,根据\(\frac nm\) 的值可以找到一个效率极大值。

另外,将频次数组设计为前缀数组,就是为了可以\(O(1)\)查询,但修改时的修改量大。若修改操作明显偏多,除了增加块长,还可以:

- 改用树状数组来维护,这样修改的时间将大幅减少,但查询时会多出一个 \(O(\log T)\)。

- "时间分块"摊薄更新。每一个时间块里的所有修改只记成"挂起变更"(存一个列表),在查询时将所有挂起的变更考虑上,而每个时间块结束后,才统一更新一次

回到本题,假定所有操作数量相同,n 和 m 相等,那么查询操作实际上是修改的 4 倍。我们可以大致求解下面式子的最小值:

\[\frac nB(n+m) + (\frac 45B + \frac {n}{5B})m = (\frac {11n}{5B} + \frac 45B )n \]

得到最优的位置块长是 \(B = \sqrt{\frac{11n}4}\),n 最大时约 371。

总结

解决了这个典型的"带修改的区间排名查询"问题,我们新学,深化了很多对块状数组的理解。通过两个不同的思路,我们不仅解决了具体问题,还学到了更通用的算法思想:

-

块长选择 :

块长并不是总是 \(\sqrt{n}\),有时需要重新计算最优块长保证折中。

-

值域压缩与双层分块 :

当值域巨大时,单纯位置分块已经不够用。我们通过离线+坐标压缩,把问题转化到 \([0..vn-1]\),再引入"值域分块 + 位置分块"的双层结构,使得查询复杂度进一步下降,展示了"维度扩展"的思想。

-

预处理与修改的权衡 :

值域分块方案在查询几乎常数的同时,修改代价显著增加;而如果修改很多,则应考虑 BIT 或其他动态结构。我们看到了一种很重要的思想:不能孤立看待复杂度,而是要结合实际操作分布来权衡。