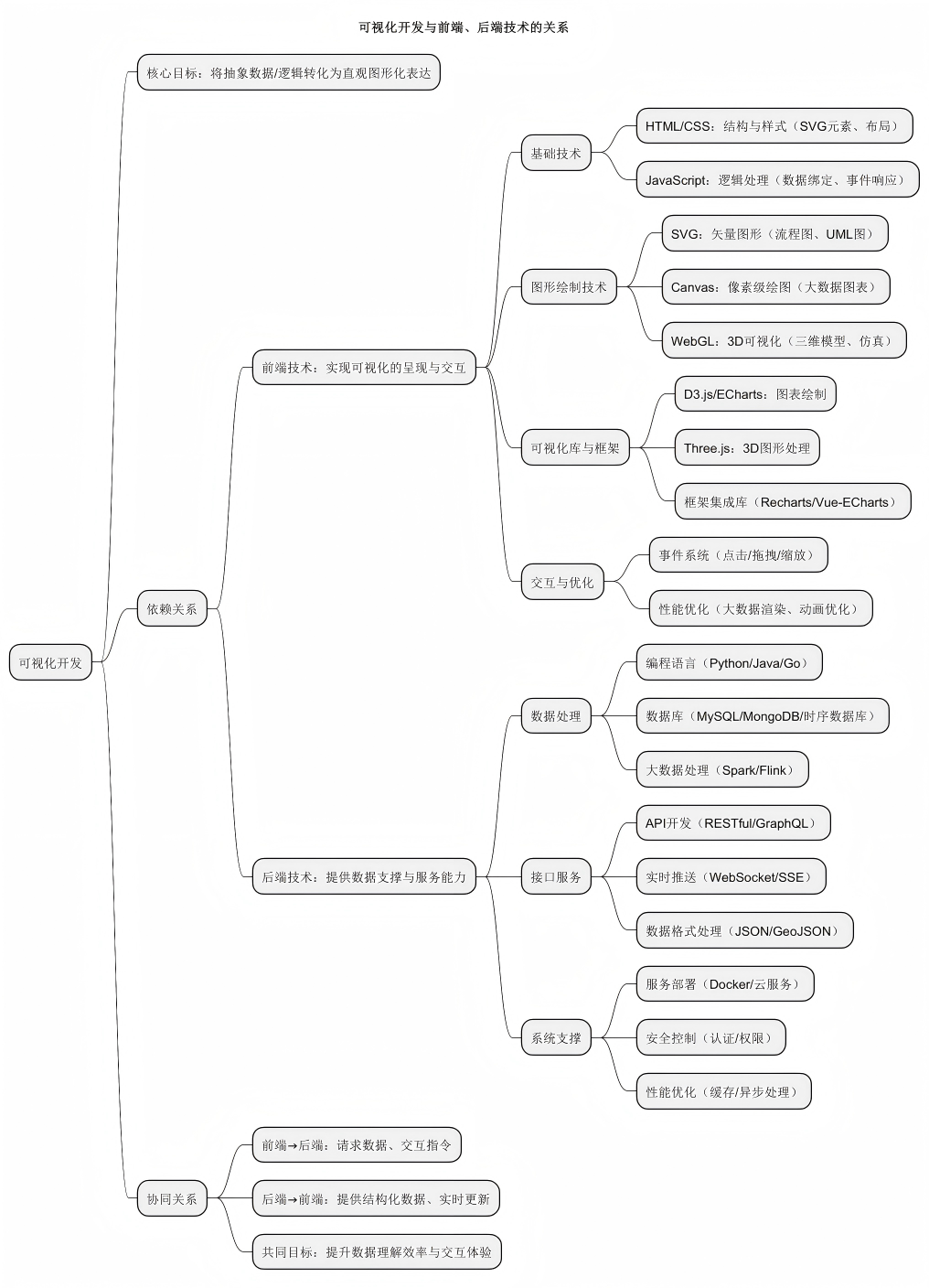

以下是可视化开发与前端、后端关系的思维导图,清晰展示了三者之间的关联和各自的核心技术领域:

该导图展示了以下核心关系:

-

可视化开发的核心定位:作为连接前端与后端的中间层,专注于将抽象信息转化为直观图形

-

与前端技术的关系:前端是可视化的 "呈现层",负责将数据转化为用户可见的图形,并处理用户与图形的交互,包括基础技术、图形绘制技术、可视化库和交互优化四大类

-

与后端技术的关系:后端是可视化的 "支撑层",负责提供处理后的高质量数据和稳定服务,包括数据处理、接口服务和系统支撑三大类

-

协同模式:前端与后端通过数据请求与响应形成闭环,共同服务于 "提升数据理解效率与交互体验" 的最终目标

这种结构清晰地体现了可视化开发如何依赖并融合前后端技术,同时又具有自身独特的技术定位。

软件可视化与前端技术开发的关系

软件可视化与前端技术开发是紧密关联、相互支撑的两个技术领域。前者聚焦于 "如何通过图形化方式传递信息",后者聚焦于 "如何构建用户可交互的界面",二者在目标(提升用户理解与交互效率)和实现路径(图形化呈现、交互逻辑处理)上高度重合,同时又存在明确的边界与协同关系。

一、软件可视化与前端技术开发的核心关系

1. 前端技术是软件可视化的 "实现载体"

软件可视化的核心目标是将抽象信息(数据、流程、结构等)转化为直观的图形化表达,而这种表达几乎都需要通过用户界面呈现 ------ 这正是前端技术的核心职责。

- 基础层:HTML/CSS 负责可视化元素的结构与样式(如图表的布局、颜色、字体);JavaScript 负责图形绘制逻辑(如通过 Canvas 绘制折线图、通过 SVG 渲染流程图节点)。

- 交互层:前端事件系统(如点击、拖拽、缩放)是实现可视化交互(如图表筛选、流程节点编辑)的核心手段;前端状态管理(如 Vue 的响应式、React 的 State)确保可视化内容随数据变化实时更新(如动态刷新监控仪表盘)。

- 性能层:前端的渲染优化技术(如 WebGL 加速 3D 渲染、虚拟滚动处理大数据量图表)直接决定了复杂可视化场景(如千万级数据热力图、实时拓扑图)的可行性。

2. 软件可视化是前端技术的 "高级应用场景"

前端技术的能力边界往往通过软件可视化场景被拓展。简单的页面布局(如表单、列表)仅需基础前端知识,而复杂的可视化需求(如 3D 模型渲染、实时数据流可视化)则会倒逼前端开发者掌握更深层的技术:

- 图形学知识:为实现自定义可视化(如分子结构模型、工业设备拓扑图),前端开发者需理解坐标系转换、矢量图形渲染等原理(依赖 Canvas/SVG/WebGL 的底层 API)。

- 数据处理能力:面对可视化场景中的大规模数据(如实时日志流、用户行为轨迹),前端需掌握数据分片、增量渲染、Web Worker 并行计算等技术,避免界面卡顿。

- 跨端适配能力:可视化内容需在多终端(PC、平板、大屏)呈现,前端需解决不同分辨率下的图形自适应(如通过 CSS Transform 缩放、响应式布局调整图表尺寸)。

3. 工具与库的 "交叉融合"

两者共享大量技术工具与库,形成了 "前端工具支撑可视化实现,可视化需求推动工具进化" 的闭环:

- 通用可视化库:D3.js(基于原生 JS)、ECharts(封装了前端渲染逻辑)、Chart.js 等本质是 "前端工具库",其核心功能是通过前端技术将数据转化为图形,同时提供交互 API(如 ECharts 的

on('click', ...)事件)。 - 前端框架集成:React/Vue 等框架衍生出专门的可视化组件库(如 Recharts、Vue-ECharts),将可视化逻辑封装为组件,适配前端工程化流程(如组件复用、状态管理)。

- 专业领域工具:如流程可视化工具(Camunda Modeler)的前端界面由 React 开发,其流程图渲染依赖 SVG 技术;3D 可视化工具(Three.js)本质是 WebGL 的前端封装,专为前端开发者提供 3D 图形编程接口。

4. 目标协同:提升 "人机交互效率"

软件可视化的核心价值是 "降低信息理解成本",前端技术的核心价值是 "提升用户操作效率",二者最终共同服务于 "人机交互效率" 的优化:

- 例如,在数据分析平台中:软件可视化通过柱状图、漏斗图将业务数据图形化(降低理解成本);前端技术则通过交互设计(如点击柱子显示详情、拖拽筛选时间范围)让用户高效操作这些图形(提升操作效率)。

- 再如,在低代码开发平台中:软件可视化通过拖拽组件生成页面原型(图形化表达开发逻辑);前端技术则负责将原型转化为可运行的代码,并支持实时预览(确保可视化与实际效果一致)。

二、软件可视化与前端技术相关知识的评估维度

评估相关知识需兼顾 "理论基础""技术栈掌握""实践能力" 和 "跨领域融合能力",具体可分为以下维度:

1. 理论基础评估

- 可视化核心理论:是否理解可视化的基本原理(如视觉编码规则:颜色、形状、大小如何映射数据维度)、常见可视化类型的适用场景(如折线图适合趋势分析、热力图适合密度分布)、数据预处理对可视化的影响(如归一化、异常值处理)。

- 前端开发基础:是否掌握 HTML/CSS/JavaScript 核心语法(如 DOM 操作、事件冒泡、CSS 盒模型)、浏览器渲染原理(如回流与重绘对可视化性能的影响)、前端工程化基础(模块化、打包工具、版本控制)。

2. 技术栈掌握评估

- 基础工具链 :

- 能否熟练使用主流可视化库(D3.js/ECharts/Three.js)实现常见需求(如动态折线图、3D 模型旋转);

- 能否基于前端框架(React/Vue)封装可复用的可视化组件(如封装带筛选功能的业务报表组件);

- 能否使用 Canvas/SVG/WebGL 进行自定义图形绘制(如绘制企业专属的流程图符号)。

- 进阶技术点 :

- 大数据可视化优化:能否处理 10 万级以上数据的渲染(如使用 Canvas 分片绘制、Web Worker 预处理数据);

- 实时可视化:能否实现毫秒级数据更新的可视化(如监控系统的实时曲线,依赖 WebSocket+requestAnimationFrame);

- 跨端适配:能否确保可视化内容在不同设备(如 4K 大屏、手机)上的一致性与性能(如使用 CSS Grid+Flexbox 适配布局、WebGL 着色器优化渲染)。

3. 实践能力评估

- 场景化实现:能否根据业务需求选择合适的可视化方案(如监控场景选实时折线图 + 告警色块,流程设计场景选拖拽式 BPMN 编辑器);

- 问题解决:面对具体挑战时的应对能力(如图表卡顿如何排查、3D 模型加载缓慢如何优化、不同浏览器间可视化效果差异如何兼容);

- 工程落地:能否将可视化功能融入前端工程化流程(如组件单元测试、可视化数据接口设计、与后端数据流转的适配)。

4. 跨领域融合能力评估

- 设计与技术结合:能否理解 UI/UX 设计原则(如色彩对比度对可读性的影响、交互反馈的及时性要求),并转化为前端实现(如为可视化图表添加合理的动画过渡);

- 业务与技术结合:能否将业务逻辑转化为可视化表达(如将 "用户转化漏斗" 的业务指标转化为带数据标签的漏斗图,并支持下钻查看明细);

- 技术前瞻性:是否关注前沿技术(如 WebGPU 对 3D 可视化的性能提升、AI 辅助生成可视化图表的工具链),并判断其在实际场景中的应用价值。

总结

软件可视化与前端技术开发是 "目标协同、技术互补" 的关系:前端技术为软件可视化提供实现能力,软件可视化则为前端技术提供高级应用场景。评估相关知识时,需从理论基础、技术栈掌握、实践能力和跨领域融合四个维度综合考量,既要看是否能 "用前端技术实现可视化需求",也要看是否能 "通过可视化思维优化前端交互设计"。

软件可视化开发需要掌握的前端技术

软件可视化开发需要掌握的前端技术,既包含前端开发的基础知识,也涉及专门用于图形绘制、交互处理和性能优化的进阶技术。这些技术共同支撑着从简单图表到复杂交互式可视化系统的实现,具体可分为以下几类:

一、核心基础技术

是所有前端开发(包括可视化)的底层支撑,决定了能否构建稳定、可维护的可视化系统。

-

HTML/CSS 核心

- HTML:掌握语义化标签(如

<svg>用于矢量图形、<canvas>用于像素级绘制)、自定义数据属性(data-*存储可视化相关元数据)、表单元素与可视化控件的结合(如滑块控制图表参数)。 - CSS:深入理解盒模型、Flex/Grid 布局(用于可视化组件的排版)、Transform/Transition/Animation(实现图形的缩放、旋转、过渡动画)、CSS 变量(动态调整可视化元素样式,如主题色切换)、媒体查询(适配不同设备的可视化展示)。

- HTML:掌握语义化标签(如

-

JavaScript 基础与进阶

- 基础语法:变量类型(尤其处理大数值时的精度问题)、函数闭包(封装可视化逻辑)、异步编程(处理可视化数据的异步加载)。

- DOM/BOM 操作:动态创建 / 删除可视化元素(如图表的坐标轴、数据点)、事件监听与委托(处理图形的点击、拖拽等交互)、浏览器 API(如

resize事件实现可视化自适应窗口)。 - 数据处理:数组方法(

map/filter/reduce处理可视化数据源)、JSON 解析与转换(对接后端数据接口)、日期 / 数值格式化(确保可视化数据展示的准确性)。

二、图形绘制技术

是软件可视化的 "画笔",直接决定了能实现何种类型的可视化效果。

-

SVG(可缩放矢量图形)

- 核心能力:基于 XML 的矢量图形格式,支持路径(

<path>)、形状(<circle>/<rect>)、文本(<text>)等元素,适合绘制高精度、可无限缩放的图形(如流程图、UML 类图、拓扑图)。 - 关键技术:路径语法(

d属性绘制复杂图形)、样式与动画(通过 CSS 或 SMIL 实现元素过渡)、事件绑定(直接为 SVG 元素添加点击 /hover 事件,适合交互式图形)。

- 核心能力:基于 XML 的矢量图形格式,支持路径(

-

Canvas

- 核心能力:像素级绘图 API,通过 JavaScript 动态生成位图,适合处理大数据量可视化(如百万级数据点的散点图、实时更新的监控曲线)。

- 关键技术:2D 上下文(

getContext('2d')绘制基本图形、路径、文本)、像素操作(getImageData/putImageData实现图像滤镜效果)、性能优化(避免频繁重绘、使用离屏 Canvas 缓存静态内容)。

-

WebGL(3D 可视化)

- 核心能力:基于 OpenGL ES 的 Web 图形库,通过 GPU 加速绘制 3D 图形,适合复杂 3D 可视化场景(如 3D 模型展示、三维数据场渲染、虚拟仿真界面)。

- 关键技术:着色器(Vertex Shader 处理顶点位置、Fragment Shader 处理像素颜色)、缓冲区(高效存储顶点数据)、矩阵变换(实现 3D 模型的旋转、缩放、视角切换)。

三、可视化库与框架

简化重复开发工作,提升复杂可视化的实现效率,是实际项目中的核心工具。

-

通用可视化库

- D3.js:底层可视化库,提供数据绑定(

data()/enter()/exit())、DOM 操作、比例尺(scaleLinear/scaleOrdinal映射数据到图形尺寸)等核心能力,支持高度定制化可视化(如自定义流程图、网络图)。 - ECharts/Chart.js:封装了常用图表类型(折线图、柱状图、饼图等),API 简洁,适合快速实现标准化可视化,支持响应式布局和基础交互(如数据筛选、 tooltip 提示)。

- Three.js:WebGL 的封装库,简化 3D 可视化开发,提供相机、光源、材质等抽象类,支持加载 3D 模型(如 GLB 格式)、实现粒子效果、物理引擎集成(如碰撞检测)。

- D3.js:底层可视化库,提供数据绑定(

-

前端框架集成库

- 基于 React:Recharts(声明式组件化图表)、React-Three-Fiber(用 React 语法写 Three.js 3D 场景)。

- 基于 Vue:Vue-ECharts(ECharts 的 Vue 组件封装)、Vue-GL(Three.js 的 Vue 适配库)。

- 作用:将可视化逻辑与前端框架的状态管理、组件生命周期结合,确保数据更新时可视化内容自动同步(如 Vue 的响应式数据驱动图表刷新)。

-

专业领域工具库

- 流程可视化:bpmn-js(绘制 BPMN 流程图,支持节点拖拽、连线编辑)、GoJS(构建交互式流程图、思维导图)。

- 地理信息可视化:Leaflet/Mapbox(地图可视化,叠加业务数据点)、D3-Geo(绘制地理投影、热力图)。

- 数据大屏:DataV(阿里开源的数据可视化组件库,适合大屏展示的图表与装饰元素)。

四、交互与性能优化技术

决定可视化系统的用户体验,尤其在处理复杂场景时至关重要。

-

交互设计实现

- 事件系统:鼠标事件(

click/mousemove实现图形选中、拖拽)、触摸事件(touchstart/touchend适配移动端可视化交互)、键盘事件(快捷键控制图表缩放、切换)。 - 状态管理:前端框架的状态机制(如 React 的

useState、Vue 的reactive)管理可视化交互状态(如选中的节点、展开的层级);全局状态库(Redux/Vuex)处理跨组件的可视化数据共享(如多图表联动筛选)。 - 手势识别:结合库(如 Hammer.js)实现复杂手势(如双指缩放、旋转),提升 3D 可视化或大屏交互的流畅度。

- 事件系统:鼠标事件(

-

性能优化

- 大数据渲染:数据分片(仅渲染可视区域内的图形元素)、虚拟滚动(如 react-window 结合 Canvas 绘制长列表数据可视化)、Web Worker(在后台线程处理数据计算,避免阻塞 UI)。

- 渲染优化:避免 SVG/Canvas 的频繁重绘(如合并多次 DOM 操作、使用

requestAnimationFrame控制刷新频率);WebGL 的纹理复用、减少 Draw Call(合并图形绘制批次)。 - 资源加载:懒加载可视化资源(如 3D 模型、离线地图瓦片);使用 CDN 加速可视化库的加载。

五、工程化与跨端技术

确保可视化系统能在实际项目中高效开发、部署和维护。

-

前端工程化

- 模块化开发:使用 ES6 Module 或 CommonJS 拆分可视化逻辑(如将图表配置、数据处理、渲染函数分离)。

- 构建工具:Webpack/Vite 处理可视化库的打包、Tree-Shaking 减小体积;Babel 转换高级 JS 语法以兼容低版本浏览器。

- 测试与调试:Jest 编写可视化组件的单元测试(如验证数据映射的准确性);浏览器 DevTools 的 Performance 面板分析渲染性能、Canvas/SVG 调试工具查看图形结构。

-

跨端适配

- 响应式设计:通过 CSS 媒体查询、Flex/Grid 布局调整可视化元素的尺寸和布局(如大屏展示时增加图表细节,手机端简化显示)。

- 跨浏览器兼容:处理不同浏览器对 SVG/Canvas/WebGL 的支持差异(如通过 polyfill 兼容旧版 IE);统一各浏览器的事件行为(如触摸事件的兼容性封装)。

- 跨终端扩展:使用 Electron 将 Web 可视化系统打包为桌面应用(如本地数据可视化工具);通过 WebView 嵌入移动端 App,复用前端可视化逻辑。

总结

软件可视化开发所需的前端技术呈 "金字塔" 结构:底层是 HTML/CSS/JavaScript 基础,中层是 SVG/Canvas/WebGL 等图形绘制技术,上层是可视化库与框架的应用,而交互设计、性能优化和工程化能力则贯穿始终。实际学习中,需根据场景侧重(如 2D 图表、3D 模型、流程设计等)选择深入方向,同时注重 "数据→图形→交互" 的完整链路实现能力。

软件可视化开发需掌握的后端技术

可视化开发虽然以前端技术为核心实现图形展示和交互,但后端技术同样扮演着关键角色,主要负责数据处理、接口支撑、性能优化和系统集成等工作。具体需要学习的后端技术可分为以下几类,覆盖从数据生产到服务部署的全链路:

一、数据处理与计算技术

可视化的核心是 "数据",后端需承担数据的采集、清洗、转换和聚合,为前端提供 "可用" 的可视化数据源。

-

数据处理基础

- 编程语言:至少掌握一门后端语言(如 Python、Java、Node.js、Go),用于编写数据处理逻辑。

- Python:凭借 Pandas(数据清洗)、NumPy(数值计算)、SciPy(科学计算)成为数据预处理的首选,适合处理 CSV、Excel、JSON 等格式的可视化原始数据。

- Java/Go:适合高并发场景下的实时数据处理(如监控系统的实时指标计算),Go 的协程特性尤其适合处理大量并行的数据分析任务。

- 数据结构与算法:掌握排序(如可视化时序数据的排序)、聚合(如按维度统计数据生成饼图 / 柱状图数据)、过滤(如按条件筛选可视化数据)等算法,确保后端能高效生成前端所需的结构化数据。

- 编程语言:至少掌握一门后端语言(如 Python、Java、Node.js、Go),用于编写数据处理逻辑。

-

数据库与存储

- 关系型数据库:MySQL、PostgreSQL,用于存储结构化的可视化数据源(如业务系统的用户行为数据、交易数据),需掌握 SQL 查询(尤其是聚合函数

GROUP BY、SUM、AVG等,直接生成可视化所需的统计结果)、索引优化(加速可视化数据的查询效率)。 - 非关系型数据库:

- MongoDB:适合存储半结构化数据(如日志、用户画像),支持灵活的文档结构,便于后端快速提取可视化所需的字段(如从用户行为日志中提取 "访问路径" 生成漏斗图数据)。

- Redis:作为缓存数据库,存储高频访问的可视化数据(如实时仪表盘的分钟级指标),减少数据库压力,提升前端数据加载速度。

- 时序数据库:InfluxDB、Prometheus,专为时间序列数据(如监控指标、传感器数据)设计,支持高效的写入和按时间范围查询,是实时趋势图、热力图等可视化场景的核心存储(如服务器 CPU 使用率的实时折线图)。

- 关系型数据库:MySQL、PostgreSQL,用于存储结构化的可视化数据源(如业务系统的用户行为数据、交易数据),需掌握 SQL 查询(尤其是聚合函数

-

大数据处理(针对海量数据场景)

- 分布式计算框架:Spark、Flink,用于处理百万级以上的大规模数据(如用户行为分析的漏斗图、地域分布热力图)。例如,用 Spark SQL 对 TB 级用户数据进行聚合,生成各地区的用户数量统计,供前端绘制地图可视化。

- 数据仓库工具:Hive、ClickHouse,用于构建可视化数据的存储与计算中心,支持复杂的多维度分析(如按 "时间 + 地区 + 产品" 维度统计销量,生成多维交叉表可视化)。

二、接口开发与服务架构

后端需提供稳定、高效的接口,支撑前端可视化的数据获取、交互响应(如筛选、下钻)等需求。

-

API 开发技术

- 接口设计:掌握 RESTful API 规范(定义清晰的资源路径,如

/api/chart/sales?startDate=xxx&endDate=xxx),或 GraphQL(允许前端按需查询可视化数据字段,减少冗余传输,适合复杂多图表场景)。 - 接口实现:

- Node.js(Express/Koa):适合前后端同构项目,用 JavaScript 统一前后端逻辑,快速开发轻量级可视化接口(如数据格式转换、简单聚合)。

- Spring Boot(Java):适合企业级可视化系统,提供完善的接口安全(认证、授权)、事务管理(确保数据一致性),支持复杂业务逻辑的可视化数据生成(如带权限控制的多部门数据仪表盘)。

- Django/Flask(Python):结合其 ORM 框架快速对接数据库,适合数据科学类可视化项目(如机器学习模型结果的可视化展示接口)。

- 数据格式:熟练处理 JSON(主流)、CSV(适合大数据量导出)、GeoJSON(地理信息可视化专用格式,如地图上的点、多边形数据)。

- 接口设计:掌握 RESTful API 规范(定义清晰的资源路径,如

-

实时数据推送

- 对于实时可视化场景(如监控大屏、直播数据看板),需掌握 WebSocket(通过 Socket.IO、Spring WebSocket 等框架实现双向通信)或 Server-Sent Events(SSE),实现后端数据更新时主动推送到前端,避免前端频繁轮询。例如,股票行情的实时 K 线图、工厂设备的实时状态仪表盘,均依赖 WebSocket 实现秒级数据更新。

-

服务性能优化

- 接口缓存:使用 Redis 缓存高频查询的可视化结果(如首页固定图表的数据),设置合理的过期时间,减少数据库计算压力。

- 异步处理:通过消息队列(RabbitMQ、Kafka)处理耗时的可视化数据计算任务(如生成近一年的趋势图数据),前端先返回 "加载中" 状态,任务完成后通过回调或 WebSocket 推送结果。

- 数据分页与分片:对于超大数据量的可视化(如百万级数据点的散点图),后端支持按页码或可视区域分片返回数据(如仅返回当前视图范围内的点),避免前端加载超时。

三、系统集成与部署技术

确保可视化系统能稳定运行在生产环境,并与其他业务系统无缝对接。

-

服务集成

- 中间件调用:对接消息队列(如消费业务数据变更消息,触发可视化数据更新)、搜索引擎(如 Elasticsearch,快速检索符合条件的可视化数据,支持前端模糊筛选)。

- 第三方 API 对接:调用地图服务(如高德 / 百度地图 API 获取地理编码,支撑地理位置可视化)、统计工具(如 Google Analytics API 获取用户行为数据,生成转化漏斗)。

-

部署与运维

- 容器化:使用 Docker 打包可视化后端服务,结合 Docker Compose 管理多服务(如 API 服务、数据库、缓存)的部署,确保开发与生产环境一致。

- 云服务:熟悉云平台(AWS、阿里云、腾讯云)的服务,如用云数据库存储可视化数据、用云函数(Serverless)处理低频的可视化数据计算任务(降低运维成本)、用 CDN 加速静态可视化资源(如地图瓦片、3D 模型)。

- 监控与日志:通过 Prometheus+Grafana 监控后端接口性能(响应时间、错误率),确保可视化数据接口稳定;用 ELK 栈收集日志,快速排查数据异常(如可视化图表数据错误时,追溯后端数据处理逻辑)。

四、安全与权限控制

在企业级可视化系统中,需确保数据访问的安全性,尤其是涉及敏感数据(如财务、用户隐私)的场景。

- 认证与授权:实现用户登录认证(如 JWT、OAuth2.0),结合 RBAC(基于角色的权限控制)限制可视化数据的访问范围(如部门经理只能查看本部门的销售数据可视化)。

- 接口安全:对接口进行 HTTPS 加密传输,防止数据泄露;添加请求频率限制(Rate Limiting),避免恶意请求攻击后端服务,影响可视化系统可用性。

总结

可视化开发中的后端技术,核心目标是为前端提供 "高质量、高性能、高可靠" 的数据支撑。基础层面需要掌握数据处理(编程语言、数据库)和接口开发(API 设计、实时推送);进阶层面需关注大数据处理(分布式框架)、系统集成(中间件、云服务)和安全控制;而性能优化(缓存、异步)则贯穿始终,直接影响可视化的用户体验。

根据场景不同,后端技术的侧重点也不同:

- 轻量级可视化(如个人数据看板):掌握 Python+MySQL+Flask 即可满足需求;

- 企业级实时可视化(如监控大屏):需深入学习 Java/Go、时序数据库、WebSocket、Docker 部署;

- 海量数据可视化(如用户行为分析平台):则需精通 Spark/Flink、数据仓库和云服务架构。