从 px 的绝对统治,到 rem 成为响应式设计的事实标准,我们似乎已经找到了完美的解决方案。

然而,如果你最近观察一些顶尖科技公司的前端代码库或设计系统,你会发现一个新的趋势正在悄然兴起:px 和 rem 的使用场景正在被大幅压缩,取而代之的是以 vw 和 clamp() 为代表的现代 CSS 方案。

这并非简单的技术跟风,而是一场深刻的范式转移,它标志着我们对"响应式设计"的理解,从"在不同断点间切换"演进为"在任意尺寸下平滑过渡"。

拥抱真正的"流体布局"

前端追求的是极致的用户体验和极致的开发效率,rem 的"阶梯式"体验和高维护成本显然无法满足这一要求。于是,以 vw 和 clamp() 为核心的新方案应运而生。

- VW (视口宽度单位): 天生的流体基因

vw (Viewport Width) 是一个与视口直接关联的单位,1vw 等于视口宽度的 1%。这意味着,元素的尺寸会随着浏览器窗口的拉伸或收缩,进行实时、平滑、无级的缩放。

.title {

/* 字体大小永远是视口宽度的 5% */

font-size: 5vw;

}这行代码带来的体验是 rem + 媒体查询无论如何也无法模拟的:丝滑的、完全线性的缩放。

但是,vw 也有一个致命缺陷:缺乏边界。在超大屏幕上,5vw 的字体会变得巨大无比;在极小的手机屏幕上,它又可能小到无法阅读。

- Clamp(): 终极解决方案,优雅的边界控制

CSS 的 clamp() 函数正是为了解决 vw 的边界问题而生的。它像一个"夹子",将一个动态的值"夹"在一个最大值和最小值之间。

语法:clamp(MIN, PREFERRED, MAX)

- MIN:最小值,兜底值。

- PREFERRED:理想值,通常是基于 vw 的动态值。

- MAX:最大值,上限值。

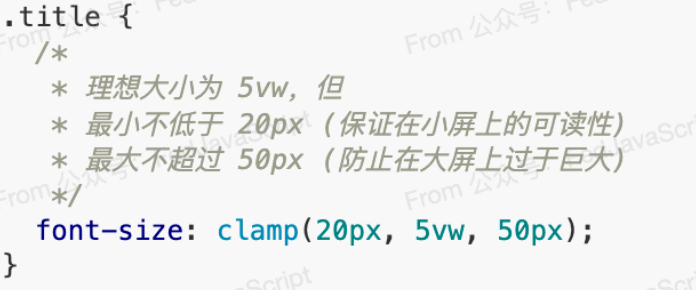

让我们用 clamp() 来重写上面的例子:

这一行代码,浓缩了以往可能需要三到四个媒体查询才能实现的功能,而且做得更好。

px 仍然是定义绝对、固定尺寸(如 border-width, box-shadow 的偏移量)的最佳选择。

rem 在一些不追求极致流体体验、更注重全局可访问性缩放的场景(如文档型网站、后台管理系统)中,依然是一个简单、可靠的方案。

然而,在面向消费者(To C)的、对视觉和体验要求极高的产品中,vw + clamp() 所代表的现代 CSS 布局方案,正凭借其无与伦比的流体体验、组件解耦能力和维护效率,成为新的行业标杆。

从 px 到 rem 再到 clamp() 的演进,不仅是 CSS 单位的更迭,更是前端开发理念的进化------从固定的像素点,到响应式的断点,再到如今的万物皆流体。