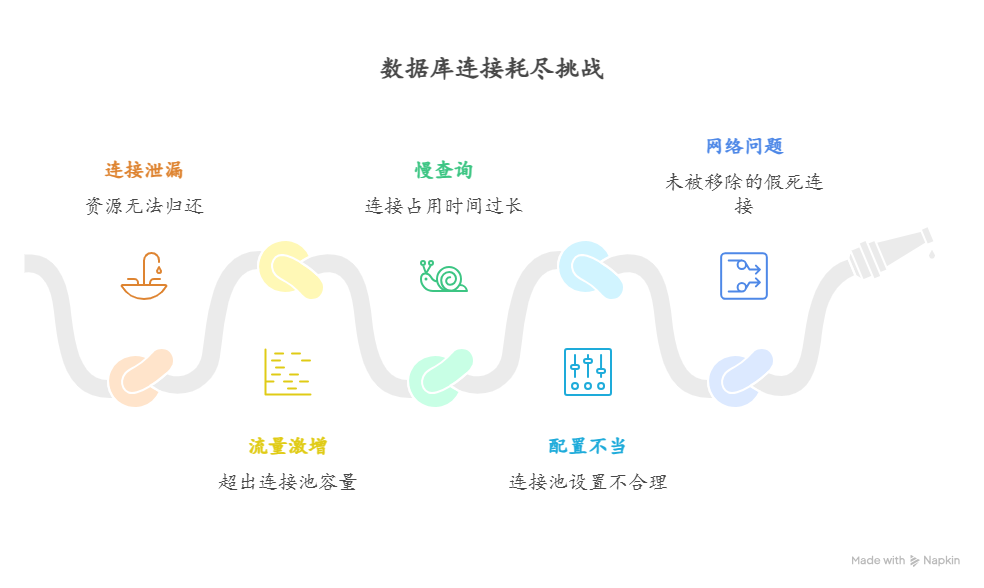

应用程序之所以会突然耗尽所有可用的数据库连接,其核心原因在于程序对"连接"这一珍稀资源的"申请"与"归还"之间出现了严重的、系统性的"收支不平衡" 。这种不平衡通常并非由单一因素造成,而是由多个潜在的"元凶"共同或独立作用的结果。导致连接池耗尽的五大"罪魁祸首"涵盖:程序中存在"连接泄漏"导致资源无法归还、突发的"流量洪峰"超出了连接池的容量上限、大量的"慢查询"长时间"霸占"连接不释放、连接池自身的"配置"不合理、以及网络问题导致的"假死"连接未能被有效剔除。

其中,程序中存在"连接泄漏"导致资源无法归还,是最为隐蔽和危险的根本原因。它指的是应用程序中的某段代码在从连接池"借用"了一个数据库连接后,因为发生了意外的程序异常或存在逻辑缺陷,而导致其在操作完成或失败后未能执行那段至关重要的"归还连接"的代码。这个"有借无还"的连接就变成了一个无法被再次使用的"僵尸"连接,日积月累最终将整个连接池的可用资源全部耗尽。

一、问题的"本质"、珍稀且昂贵的"连接"资源

在深入探讨具体的"元凶"之前,我们必须首先从一个更基础的层面去理解"数据库连接"为何是一种需要被"精打细算"地管理的"珍稀资源"。

在我们的应用程序代码中,看似简单的一句"获取数据库连接",其在底层所触发的是一系列极其耗时、耗费资源的"握手"过程。这通常包括建立网络套接字连接、进行网络协议的三次握手、发送数据库的用户名和密码进行身份认证、数据库验证凭证并创建会话、以及为这个会话分配必要的内存和进程资源等。从零开始建立一个全新的数据库连接,是整个应用程序与数据库交互中性能开销最高昂的操作之一。如果我们的应用程序为每一次的用户请求都去重复地执行一次这样完整的"建连"过程,那么服务器的性能将很快因为不堪重负而崩溃。

**数据库连接池**正是为了解决上述"高昂成本"问题而诞生的一种核心的性能优化技术。其核心思想非常简单,就是"资源复用"。应用程序在启动时会预先地创建一批"初始"的数据库连接,并将它们存放在一个被称为"池子"的内存结构中。当任何一个业务线程需要与数据库交互时,它不再是去"创建"一个新的连接,而是直接从这个"池子"里"借用"一个早已准备就绪的、空闲的连接。在完成数据库操作后,这个线程也并不会"销毁"这个连接,而是会将它"归还"回池子中,以供其他后续的线程继续复用。

然而这个"池子"的容量并非无限的。任何一个连接池都必须配置一个"最大连接数"的上限 。这个上限的存在,其主要目的在于保护下游的"数据库服务器",防止它因为需要同时维护过多的并发连接而导致其自身的内存和处理器资源被耗尽。因此,"应用耗尽所有数据库连接"这个问题的本质就是,在某个特定的时间点,应用中"想要借用"连接的线程数量暂时性地或持续性地超过了连接池所能提供的"最大连接数"。

二、元凶一、最隐蔽的"杀手" - 连接泄漏

连接泄漏是指应用程序在从连接池中"借用"了一个连接之后,因为代码中的逻辑缺陷而"忘记"或"未能"将其"归还"的现象。这是所有原因中最隐蔽、最危险、也最能体现开发者严谨性的一种。

一个设计健壮的资源操作代码必须遵循"申请-使用-释放"的完整闭环,连接泄漏正是这个"闭环"在"释放"这一环发生了"断裂"。在程序中,任何一个可能会抛出"异常"的地方都是连接泄漏的"高危"作案现场。让我们看一个"天真"的、存在泄漏风险的代码实现:

Java

public void processUserData(int userId) {

Connection conn = connectionPool.getConnection(); // 1. 从池中"借用"连接

// 2. 假设这里的查询或后续处理,可能会因为各种原因(如数据格式错误)抛出异常

ResultSet rs = conn.createStatement().executeQuery("SELECT * FROM users WHERE id=" + userId);

// ... 对结果集进行处理 ...

conn.close(); // 3. "归还"连接的代码,位于所有操作的最后

}如果在这段代码执行数据库查询或后续处理的那一行意外地抛出了一个异常,程序的"控制流"就会被立即中断并向上"跳转"去寻找异常处理器。其结果是位于异常抛出点之后的、那句至关重要的归还连接的代码将永远没有机会被执行到。这个被"借走"的连接就如同"泼出去的水",永远也回不到"池子"里了。它变成了一个被应用所"持有"但却永远不会再被使用的"僵尸连接"。

要从根本上杜绝这种因为"异常"而导致的"资源泄漏",编程语言为我们提供了"金标准"级别的语法保障------**try...finally**代码块。finally代码块向我们提供了一个神圣的、不可动摇的"契约保证":无论其所对应的try代码块是"正常地"执行完毕,还是在执行过程中"中途"抛出了任何类型的异常,finally代码块中的代码都保证一定会被执行。

Java

// 正确的、防御性的写法

public void safeProcessUserData(int userId) {

Connection conn = null; // 提前声明

try {

conn = connectionPool.getConnection(); // 在try块内部,进行借用

// ... 执行所有可能失败的操作 ...

} finally {

// 将"归还"操作,放入到"一定会被执行"的finally块中

if (conn != null) {

try {

conn.close();

} catch (SQLException e) {

// 记录关闭连接时的异常

}

}

}

}通过这种方式,我们确保了无论业务逻辑成功与否,"归还连接"这个"清理"动作都能被可靠地执行。

三、元凶二、长时间"霸占"连接的"慢查询"

第二类元凶与代码的"执行效率"直接相关。一个线程在执行业务逻辑时,其"占用"一个数据库连接的总时长通常等于"借用连接 -> 执行所有数据库查询 -> 处理查询结果 -> 归还连接"这一整个过程的时间。

一个"慢查询"就像一个"路霸",会长时间地、无效地"霸占"着一个宝贵的连接通道。假设你的应用中存在一条因为"忘记加索引"而导致的"慢查询",其平均执行时间长达2秒 ,你的连接池最大连接数被配置为了100 。此时如果因为某个市场活动你的应用迎来了一次流量高峰 ,在1秒钟内就涌入了50个 并发请求,并且这50个请求都需要执行那条"慢查询"。在第一秒,50个连接被借走并被"霸占"2秒。在第二秒,又涌入了50个请求,它们借走了剩余的50个连接。此时在短短2秒钟内,整个容量为100的连接池就被完全地耗尽了。所有后续新到达的请求在尝试"借用"连接时都会因为"池子已空"而被阻塞,陷入漫长的等待。

这种由"慢查询"与"高并发"相结合所引发的"连接池瞬间枯竭"的现象,是线上应用性能"雪崩"的最常见导火索。其根源在于低效的数据库查询,例如缺失索引、不恰当的连接以及全表扫描。因此,解决问题的根本不在于无限地增加连接池的大小,而在于通过专业的数据库优化手段,去修复那些"慢查询"。

四、元凶三、超出预期的"流量洪峰"

第三类元凶则与"容量规划 "直接相关。一个连接池的"最大连接数"直接地定义了你的应用程序在同一时刻 所能并行处理的、依赖于数据库的请求的"上限"。

例如,一个电商应用的连接池根据日常流量被审慎地配置为了最大50个连接,在平时这个容量绰绰有余。然而在一次"双十一"大促的零点时分,数以万计 的用户在同一秒钟内涌入并点击"下单"按钮。这瞬间产生 的、远超平时数百倍的"并发请求"会在毫秒之间就将那50个连接全部"抢光"。后续的所有请求都会因为"无连接可用"而快速地失败或超时,导致大量订单流失。

应对这种情况的解决方案在于进行科学的"容量规划 "。必须通过专业的"压力测试 "来提前地评估出我们的应用在不同的"并发用户数"下所需要的"合理连接池大小"。此外,在应用层增加"限流 "和"熔断"模块作为"泄洪区"也至关重要。对于超出系统处理能力的请求,将其优雅地放入一个"排队队列"或直接返回一个"系统繁忙"的友好提示,而非将这股"洪水"直接地冲击到本已不堪重负的数据库连接池上。

五、系统性的"诊断"与"预防"

当线上出现连接池耗尽的问题时,我们需要一套系统性的诊断流程。首先是进行连接池监控 。所有现代的、生产级的连接池组件都必然会对外暴露一套详尽的"监控指标",通过这些指标我们可以实时地看到"总连接数、活跃连接数、空闲连接数、等待连接的线程数"等核心的"健康状况"数据。其次是查看数据库进程列表 。数据库管理员可以立即登录到数据库服务器并通过相应命令来查看"当前到底有哪些查询正在运行?它们已经运行了多长时间?"。这是定位"慢查询"元凶的最直接的手段。最后是使用应用程序性能监控工具,这类工具能够以"分布式链路追踪"的方式将一次用户请求从前端到后端的完整调用链都串联起来,并精准地定位到是哪一段代码、哪一条查询消耗了最多的时间。

在预防层面,代码审查与规范 是基础。将"try-finally的资源释放模式"作为团队编码规范中不可逾越的"铁律",并在代码审查中进行严格的检查。此外,合理的"连接池"配置 也至关重要,需要精心调优连接池的每一个参数,特别是"最大连接数"、"连接超时时间"和"空闲连接检测"等。最后,配置连接池的"健康检查"机制,使其能够自动地检测并"剔除"那些因为网络问题而导致的"假死"连接。

常见问答 (FAQ)

Q1: 数据库连接池的大小,是不是设置得越大越好?

A1: 绝对不是。连接池的大小是一个需要被审慎权衡的"权衡值"。过大的连接池不仅会消耗应用自身更多的内存,更重要的是它会对下游的"数据库服务器"产生过大的并发压力,甚至可能将其拖垮。其最优值需要通过严格的"压力测试"来确定。

Q2: 什么是"连接泄漏"?

A2: "连接泄漏"是指应用程序在从连接池中"借用"了一个数据库连接后,因为代码中的逻辑缺陷(例如,未在finally块中关闭连接)而未能将其"归还"回池子中的现象。

Q3: "数据库连接"和"数据库会话"是同一个概念吗?

A3: 它们高度相关,但略有不同。"连接"更侧重于描述应用程序与数据库之间那条物理的、网络层面的"通信通道"。而"会话"则更侧重于描述一次完整的、包含了多次查询和事务的逻辑层面的"交互周期"。通常一个"会话"会独占一个"连接"。

Q4: 除了增加连接池大小,还有什么方法可以应对突发流量?

A4: 最佳实践是在应用层增加"限流"和"请求队列"机制。通过"漏桶"或"令牌桶"等算法将超出系统处理能力的"瞬时洪峰"进行"削峰填谷",平滑地转化为后端服务可以