第一部分:核心概念与原理讲解

1. 数据类型

离散型数据

-

定义 :数据只能取有限个 或可数无限个(如自然数1,2,3,...)值。

-

特点 :数据之间是分离的、孤立的,通常通过"计数"得到。

-

例子:

-

一个班级的学生人数(比如30人,不可能有30.5个学生)

-

抛硬币10次正面朝上的次数(0到10之间的整数)

-

一台机器一天内的故障次数

-

连续型数据

-

定义 :数据可以在一个连续区间内取任意值。

-

特点 :数据是连续不断的,任何两个数值之间都有无限多个其他数值。通常通过"测量"得到。

-

例子:

-

一个人的身高(可以是175cm, 175.1cm, 175.12cm, ...)

-

完成一个任务所需的时间

-

一个地区的年降雨量

-

2. 概率分布

概率分布描述了随机变量取各个可能值的概率的规律。

离散型概率分布

-

描述对象:离散型随机变量的概率分布。

-

描述方式 :概率质量函数 。它列出了随机变量每一个可能取值 及其对应的概率 。

-

核心性质:

-

每个取值的概率 P(X=x) ≥ 0

-

所有可能取值的概率之和为 1 (即 ∑P(X=x) = 1)

-

-

表示方法:通常用公式、表格或棒状图表示。

连续型概率分布

-

描述对象:连续型随机变量的概率分布。

-

关键区别 :连续型随机变量取任何一个特定值 的概率无限接近于0 (因为可能的值有无限多个)。因此,我们关心的是它在某个区间内 取值的概率。

-

描述方式 :概率密度函数 。它是一条连续的曲线,函数值本身不是概率 ,而是"密度"。曲线下的面积 才代表概率。------f(x)越大,只是说明该点附近概率更集中,但具体概率要看区间。

-

核心性质:

-

概率密度函数曲线始终在x轴上方,即 f(x) ≥ 0

-

整个曲线下的总面积等于 1

-

-

概率计算 :随机变量X在区间 [a, b] 取值的概率 P(a ≤ X ≤ b) 等于概率密度函数曲线下从a到b的面积。这个面积需要通过积分 来计算。

P(a ≤ X ≤ b) = ∫(a到b) f(x) dx -

表示方法:用函数公式和曲线图表示。

第二部分:类型与案例计算

常见的离散型概率分布

1. 二项分布

-

应用场景 :进行n次独立 的重复试验(伯努利试验),每次试验只有两种可能结果(成功/失败),且每次成功的概率p相同。求成功次数X的概率分布。

-

概率质量函数 :

P(X=k) = C(n,k) * p^k * (1-p)^(n-k)-

C(n,k)是组合数,计算从n次中选出k次成功的组合方式。 -

k是成功的次数 (k = 0, 1, 2, ..., n)

-

-

案例计算:一个硬币抛掷5次(n=5),正面朝上的概率p=0.5。求恰好有3次正面朝上的概率。

-

P(X=3) = C(5,3) * (0.5)^3 * (0.5)^2 -

C(5,3) = 10 -

P(X=3) = 10 * 0.125 * 0.25 = 0.3125 -

所以,恰好3次正面朝上的概率是31.25%。

-

2. 泊松分布

-

应用场景 :描述在固定时间或空间区间内 ,稀有事件发生的次数。例如,一天内网站的访问次数、一小时内接到客服电话的次数、一平方米内玻璃瓶的气泡数。

-

概率质量函数 :

P(X=k) = (λ^k * e^(-λ)) / k!-

λ是单位时间(或单位空间)内事件发生的平均次数。 -

k是事件发生的次数 (k = 0, 1, 2, ...) -

e是自然常数 (~2.71828)

-

-

案例计算:一个便利店平均每小时有10位顾客光临(λ=10)。求下一小时恰好有7位顾客光临的概率。

-

P(X=7) = (10^7 * e^(-10)) / 7! -

7! = 5040 -

e^(-10) ≈ 0.0000454 -

P(X=7) ≈ (10,000,000 * 0.0000454) / 5040 ≈ 45400 / 5040 ≈ 0.090 -

所以,恰好有7位顾客的概率大约是9%。

-

常见的连续型概率分布

1. 正态分布(Normal Distribution, 高斯分布)

-

**定义:**最常见的连续分布,呈钟形对称曲线。

-

应用场景 :最重要的连续分布,俗称"钟形曲线"。自然界和社会中大量现象都近似服从正态分布。如测量误差、人群的身高体重、考试成绩等。

-

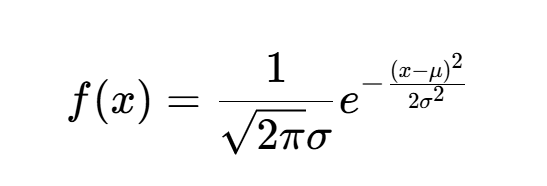

概率密度函数 :

-

μ是均值,决定曲线的中心位置。 -

σ是标准差,决定曲线的"胖瘦"(分散程度)。

-

-

**特点:**68%的数据落在 μ±σ,95%落在 μ±2σ。

-

案例计算:假设成年男性身高服从正态分布,均值μ=175cm,标准差σ=10cm。求随机抽取一名男性,其身高在165cm到185cm之间的概率。

- 思路 :计算概率密度函数曲线下从165到185的面积。直接积分非常复杂,通常将其转化为标准正态分布(μ=0, σ=1),然后查表。

-

标准化 :将一般正态分布转换为标准正态分布

Z = (X - μ) / σ-

对于165:

Z1 = (165-175)/10 = -1 -

对于185:

Z2 = (185-175)/10 = 1

-

-

问题转化:求 P(165 < X < 185) 等价于求 P(-1 < Z < 1)

-

查标准正态分布表:

-

P(Z < 1) ≈ 0.8413

-

P(Z < -1) ≈ 0.1587

-

P(-1 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -1) = 0.8413 - 0.1587 = 0.6826

-

- 所以,身高在165cm到185cm之间的概率约为68.26%。这正好符合正态分布的"68-95-99.7"法则(均值±1个标准差内的概率约为68%)。

2. 均匀分布(Uniform Distribution)

-

**定义:**随机变量在区间 [a,b]内等可能取值。

-

应用场景 :随机变量在区间 [a, b] 内取任何值的可能性完全相同 。

-

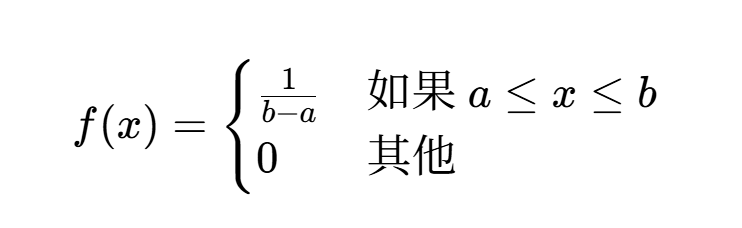

概率密度函数 :

-

特点: 矩形形状,高度

,保证总面积为1。

,保证总面积为1。 -

案例计算:等公交车,公交车每10分钟一班(即等待时间X在 [0, 10] 区间上均匀分布)。求乘客等待时间少于3分钟的概率。

-

概率密度函数的高度为

1/(10-0) = 0.1 -

P(0 < X < 3) = 区间 [0,3] 下方的面积 = 长 * 高 = (3 - 0) * 0.1 = 0.3

-

所以,等待时间少于3分钟的概率是30%。

-

第三部分:应用场景总结

| 分布类型 | 具体分布 | 典型应用场景 |

|---|---|---|

| 离散型 | 二项分布 | 质量检测(合格/不合格)、市场调研(购买/不购买)、医学(有效/无效)等重复次数固定的二元结果事件。 |

| 离散型 | 泊松分布 | 计数数据,特别是稀有事件:单位时间内的客服电话数、交通事故数、系统故障数、到达排队系统的人数等。 |

| 离散型 | 几何分布 | 取得第一次成功所需要的试验次数。 |

| 连续型 | 正态分布 | 自然界和社会科学中最广泛:测量误差、生理指标(身高、血压)、考试成绩、金融产品的收益率等。 |

| 连续型 | 均匀分布 | 随机模拟(生成随机数)、等概率事件(摇奖、抽签)。 |

| 连续型 | 指数分布 | 描述泊松过程中事件发生的时间间隔,如设备的寿命、客服电话的间隔时间、网页请求的到达间隔。 |

| 连续型 | t分布, F分布, χ²分布 | 主要用于统计推断,如假设检验、方差分析、构建置信区间等。 |