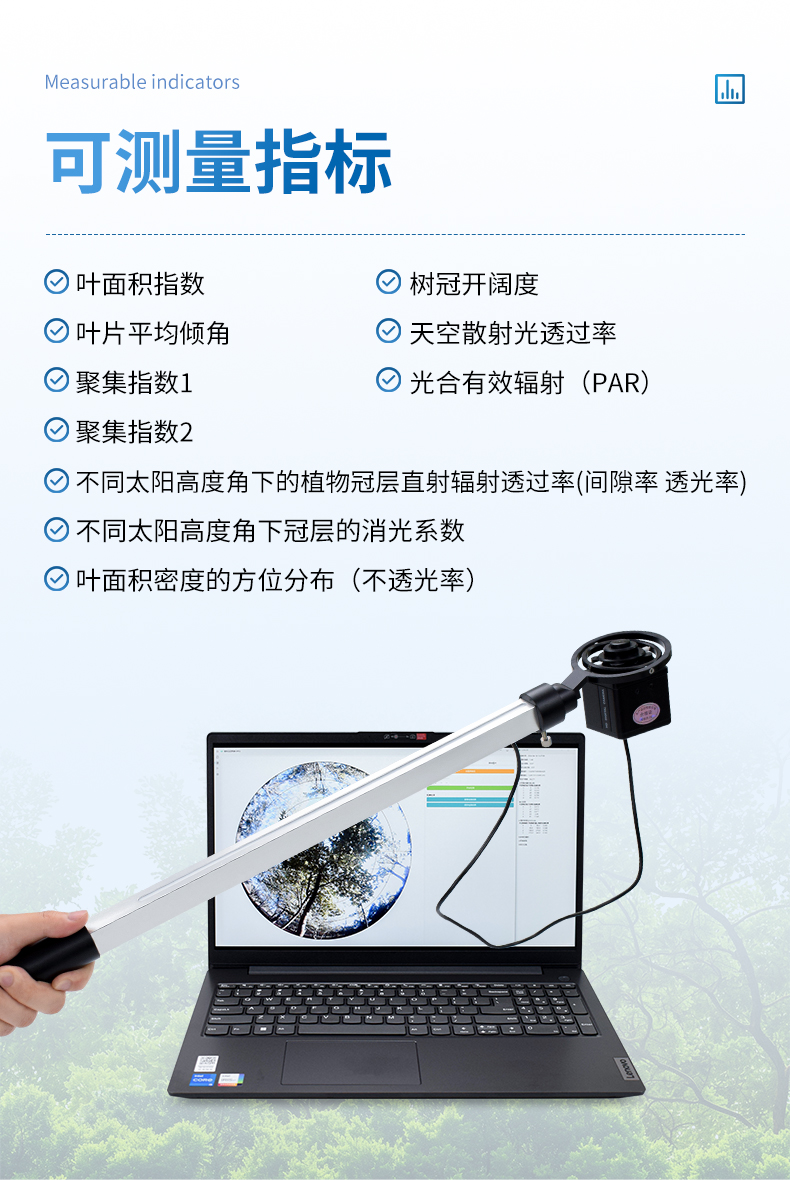

叶面积指数是评估植被冠层结构功能的关键参数,在农业气象、生态研究和森林管理等领域有着广泛应用。本文将全面解析叶面积指数测定仪的技术原理、操作方法和数据分析流程,为相关领域研究人员提供专业参考。

叶面积指数概述与测量意义

叶面积指数定义为单位地表面积上总叶片表面积的一半,是量化植被冠层结构的重要生物物理参数。这一指标直接影响着植被与大气之间的能量交换和物质循环过程,包括光合作用、呼吸作用、蒸腾作用以及降水截留等。

在农业领域,叶面积指数是评估作物长势、预测产量的关键指标。通过追踪叶面积指数的动态变化,农业生产者可以科学制定施肥、灌溉和病虫害防治策略。在生态学研究中,叶面积指数用于分析生态系统初级生产力、碳循环和水文过程,对全球变化研究具有重要意义。

传统测量叶面积指数的方法主要依赖破坏性采样,工作量大且代表性有限。现代叶面积指数测定仪基于光学原理,实现了快速、无损、准确的冠层结构测量,大大提高了观测效率和数据质量。

叶面积指数测定仪的技术原理

叶面积指数测定仪基于辐射传输理论,通过测量冠层上方和下方的光辐射差异来推算叶面积指数。植被冠层对光的拦截遵循比尔-兰伯特定律,即光通过冠层时会呈指数衰减,衰减程度与叶面积数量直接相关。

1、基本光学原理

目前主流的叶面积指数测定仪主要采用两种技术路线:线性传感器阵列和半球成像技术。

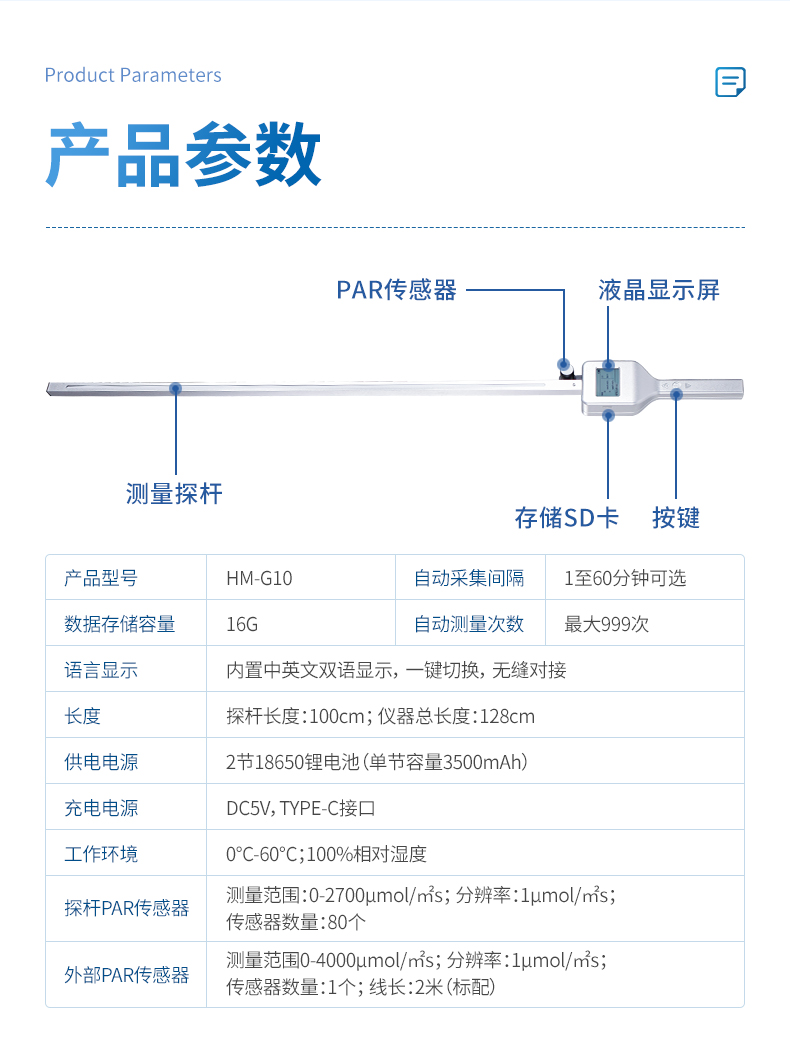

线性传感器阵列型仪器,通过多个传感器同时测量不同位置的光合有效辐射,计算冠层透光率。这类仪器通常由探杆、传感器和数据显示器组成,探杆长度约50厘米,配备25个传感器,能够测量0-2700μmol㎡/秒范围内的光合有效辐射。

半球成像技术则使用鱼眼镜头获取冠层半球图像,通过分析冠层间隙分数和间隙率分布来推算叶面积指数。这类仪器可同时测量五个 zenith 角度的光拦截,提供更详细的冠层结构信息。

2、冠层间隙率模型

叶面积指数测定仪的核心算法基于多角度间隙率模型。仪器通过测量不同天顶角下的冠层间隙率,结合辐射传输模型反演叶面积指数。具体而言,冠层间隙率与叶面积指数的关系可以表示为:

T(θ) = exp[-G(θ)×Ω×LAI/cosθ]

其中T(θ)为天顶角θ方向的间隙率,G(θ)为叶片在θ方向的投影函数,Ω为聚集指数,LAI即为叶面积指数。

先进的叶面积指数测定仪,能够自动观测植被在不同太阳高度角下的透过率,通过多角度间隙率模型,精准测量植被的叶面积指数,同时还可计算平均叶倾角、聚集指数及冠层覆盖度等冠层结构参数。

仪器类型与技术特点

根据测量原理和结构设计,叶面积指数测定仪可分为多种类型,各有其适用场景和技术特点。

1、便携式叶面积指数测定仪

便携式仪器设计轻巧,适合野外快速测量。叶面积指数测定仪采用一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆,总长度75厘米,使用2节5号电池供电,可在0°C-60°C环境下工作。这类仪器菜单操作简单,携带方便,支持自动和手动两种测量模式,自动测量时间间隔可在1-99分钟之间设置,满足不同测量频率需求。

2、固定式自动监测系统

固定式叶面积指数仪专为长期连续观测设计,叶面积指数仪由冠层上节点、冠层下节点和汇聚节点组成,支持433MHz无线网络和4G网络通信,可同时支持50个以上测量节点联网测量。这类仪器通常部署在生态固定站、农业观测站等需要长期监测的场所,能够自动、连续测量植被透过辐射,实现植被叶面积指数的实时自动观测。

3、无线网络化测量系统

基于无线传感器网络的叶面积指数测量系统是近年来的发展趋势,这类系统由无线传感器节点和无线网关组成,可以实现无人情况下的长时间数据采集和灵活的数据收集模式。

叶面积指数测定仪的标准化操作流程

正确的操作流程是获取可靠数据的关键,不同型号的叶面积指数测定仪虽有细节差异,但基本操作步骤相似。

1、测量前准备

首先需检查仪器电量,确保电池充足。打开仪器后,进行基本参数设置,包括日期时间、测量模式(自动或手动)、数据存储位置等。对于需要外部光源的测量,应选择合适的光照条件,避免直射阳光造成的测量误差。

选定测量点位时,需考虑植被均匀性和代表性,通常在研究区域内按一定网格或随机分布选择多个测量点。在农田系统中,测量点应避开田埂和边缘区域;在森林系统中,应考虑树种组成和林分结构的空间变异。

2、冠层上参考值测量

将仪器传感器置于冠层上方开阔区域,测量冠层上方的光合有效辐射值。对于固定监测系统,这一步骤由冠层上节点自动完成。在手动测量中,需确保传感器水平放置,避免操作者阴影对传感器的遮挡。

参考值测量应在实际冠层测量前立即进行,因为光照条件可能随时间快速变化。在变化光照条件下(如多云天气),应增加参考值测量频率,或使用双传感器系统同步测量。

3、冠层下测量

将仪器移至冠层下方,保持传感器水平稳定,记录冠层下的光辐射值。在行栽作物中,测量应包括行内和行间位置;在自然植被中,应按照预设计的采样路径进行测量。

对于使用半球相机的成像式叶面积指数仪,需确保相机水平放置,避免震动,在预设时间自动获取冠层半球图像。如哀牢山生态站的成像式叶面积指数仪,部署于样地内不同的Ⅱ级样方中,半球相机垂直向上拍摄,每台仪器可实现对周围15-25棵植株的叶面积指数观测。

4、数据记录与存储

测量完成后,及时保存数据并备份。对于具备无线传输功能的仪器,数据会自动上传至服务器;对于手动记录仪器,需将数据导出至计算机进行进一步分析。叶面积指数测定仪使用通用SD卡作为存储介质,存储容量大,数据管理方便。

数据处理与分析方法

获取原始数据后,需经过一系列处理和分析步骤才能得到可靠的叶面积指数值。

1、数据质量控制

数据质量控制是确保测量准确性的首要环节。包括检查数据的完整性和合理性,识别并剔除异常值。对于因环境因素(如降雨、强风)或仪器故障导致的异常数据,应予以标记或剔除。

2、叶面积指数计算

根据测量的冠层上方和下方光辐射值,结合仪器特定算法计算叶面积指数。不同仪器的算法有所差异,但基本遵循辐射传输理论。

以线性传感器仪器为例,首先计算各测量点的冠层透光率(τ):

τ = I_below / I_above

其中I_below为冠层下光合有效辐射,I_above为冠层上光合有效辐射。

然后根据比尔-兰伯特定律计算叶面积指数:

LAI = - (cosθ / k) × ln(τ)

其中θ为天顶角,k为消光系数,取决于叶片角度分布。

对于成像式仪器,如哀牢山生态站使用的LAI成像式叶面积指数仪,通过分析半球图像中的冠层间隙分布,利用间隙率模型反演叶面积指数。

3、数据解释与应用

叶面积指数数据可应用于多个方面:在农业生产中,通过与历史数据比较,评估作物长势,预测产量;在生态研究中,分析叶面积指数与环境因子的关系,揭示生态系统对气候变化的响应。

叶面积指数测定仪作为现代农林业科研和生态监测的重要工具,通过光学原理实现了植被冠层结构的快速、无损测量。随着技术的不断进步,叶面积指数测定仪正变得更加精准、高效和智能化,为人类理解植被与环境的相互作用提供了强大支持。