键盘是我们日常接触最多的输入设备,尤其是程序员和游戏玩家,大概率都会选一些"专业点"的键盘。

今天想和各位工友聊聊键盘的故事,但我要提前叠个甲,键盘这东西是各有喜好,有人喜欢机械键盘,有人喜欢薄膜,还有人喜欢客制化,这本身并没有高低贵贱之分,纯粹是个人喜欢。

比如我入坑了静电容键盘就好多年没换过键盘了,有个程序员同事就很喜欢薄膜键盘,他认为静电容键盘其实和薄膜的手感差不多,不理解为什么要花大价钱上静电容。

工友们可以在评论区晒晒你们在用什么键盘,也让我涨涨见识。当然,我们要文明讨论,键盘类型的选择、轴的选择,都是个人喜好,不存在高低贵贱之分!

键盘的谣言?

上过小学电脑课的工友应该都知道,1946年2月14日,世界上第一台通用电子数字计算机在美国宾夕法尼亚大学问世。

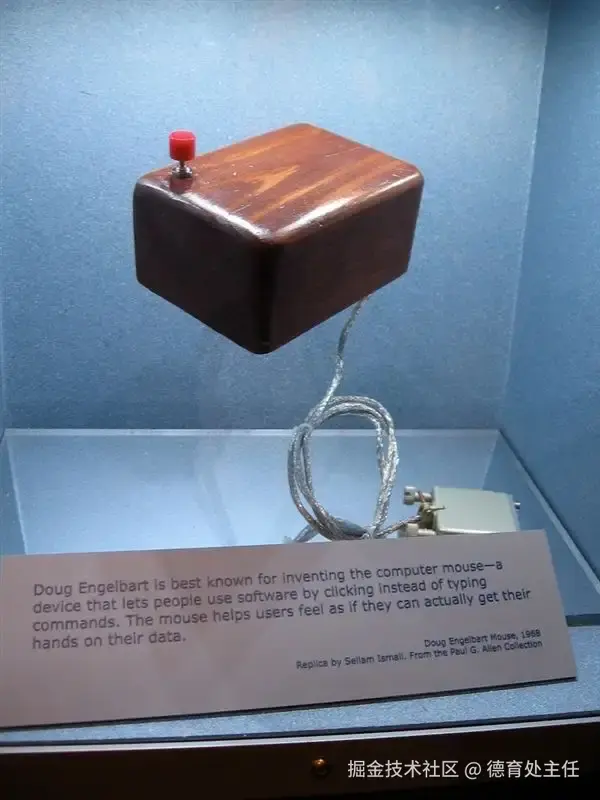

而世界上第一只鼠标比电脑晚了差不多20年才出生。1964年道格拉斯·恩格尔巴特和他的小伙伴一起研发鼠标,在1968年12月9日公开展示。

那么,键盘作为计算机的另一款输入设备,你猜是什么时候出现的呢?

要回答这个问题,需要把时间拨回1714年。

18世纪的英国是一个充满着各种发明和奇思妙想的地方,其中有一位叫亨利·米尔的发明家搞了套带有各种键盘的打字机出来。

但他的键盘并不是我们现在熟悉的键盘,现在流行的键盘布局是 「QWERTY」布局。

为什么「QWERTY」布局能流行起来呢?

网上流行一种说法。据说因为当时的打字机最开始按键的排序是"ABCD......"这样排下去的,但因为打字机是机械结构,打字速度太快的话会导致金属字杆撞在一起,维修起来特别麻烦。于是当时的发明家就改良键盘,把按键顺序随机打乱,降低打字速度,从而降低设备的损坏,减少维护成本。

这个传言看上去很合理是吧,好一个"慢就是快"。但仔细想想其实并不合理。打乱按键顺序确实能在开始时降低打字速度,但过几天熟悉了这个键盘布局不还是把打字速度提上来吗?这个改动成本这么高,还不如用皮鞭要求打字员不要打那么快呢。

「QWERTY」一统天下

现代键盘的雏形

键盘的诞生比电脑还要早,这对于我们生于互联网时代的人来说有点反直觉。在计算机和互联网出现之前,人们获取资讯的方式主要是通过「村口」和「报纸」。报纸上的字需要印刷出来,所以当时就出现了印刷厂。在美国有个叫「克里斯托弗·莱瑟姆·肖尔斯」的小伙子,18岁就在他哥的报社当编辑。

「肖尔斯」出生于1819年的宾夕法利亚州,14岁就开始学习印刷和排字。他就是美国第一台打字机的发明者。

「肖尔斯」在他哥的报社工作了几年后翅膀硬了,决定自立门户,和朋友一起创办了报社。自己出来创业才发现什么都要亲力亲为,不仅继续负责编辑工作,连记者的工作都要做。从事报社行业久了,他在当地的影响力也越来越大,后来还选上了州议员。

当然啦,这期间还是继续运营他的报社,毕竟这才是真正的赚钱门道。他的报社也不是只生产报纸,期间还会接一些印刷活,比如帮别人印刷带有很多数字的账簿、书籍页码、票证等东西。这些东西的印刷量往往没有报纸那么大,比如账簿这东西可能找他一次就只印一份,而且每次找他印刷的内容都有所不同,用传统的活字印刷术对他来说并不高效。

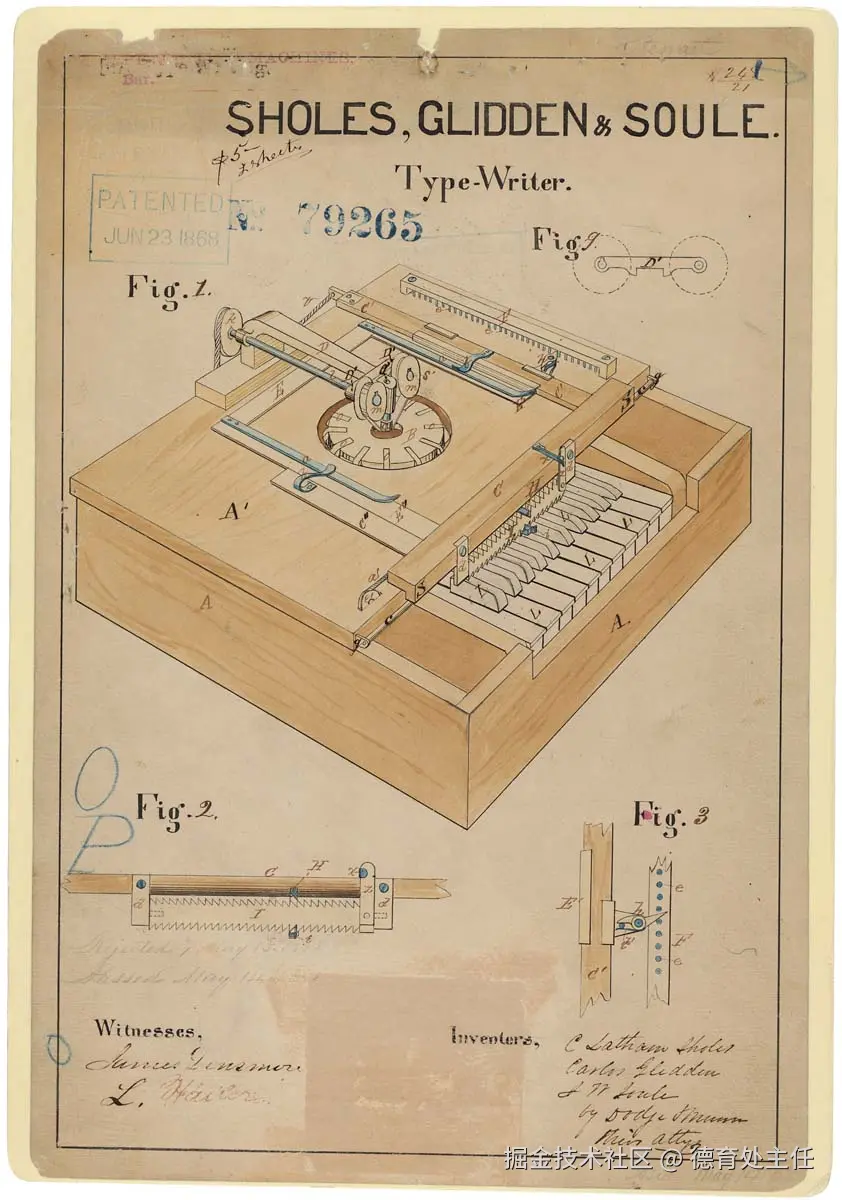

基于这个痛点,他找了个朋友「塞缪尔·威拉德·索尔」找了个车间开始研究数字打字机。1866年研发成功了立刻跑去申请专利。

这个车间位于密尔沃基北部,由一座磨坊改建而成。当时有一位叫「卡洛斯·格利登」的发明家经常过来看看「肖尔斯」他们在捣鼓什么东西。最后看到「肖尔斯」把数字打字机搞出来后,他就提了个想法,干脆把26个字母的打字机也做出来吧,这不就可以打印更多东西了吗?

「肖尔斯」觉得很有道理,一不做二不休,干它!肖尔斯、格利登、索尔三人就这么展开合作了。

1867年10月,「肖尔斯」提交了一份专利申请,他设计出来的键盘有2行按键,布局是这样的。

css

3 5 7 9 N O P Q R S T U V W X Y Z

2 4 6 8 . A B C D E F G H I J K L M

有点像钢琴是不是~

细心的工友可能已经发现,怎么没有 1 和 0 呢?有一个说法是,为了节省成本,1 可以用字母 I 代替,0 可以用字母 O 代替。

但在电脑出现之前,在飞鸽传书之后,这段时间流行用电报通信。打字机的目标用户是电报公司,为了做出让电报员用得更顺手的键盘,「肖尔斯」继续改良键盘布局,在1868年11月推出了下面这种布局的键盘。

css

2 3 4 5 6 7 8 9 -

A E I . ? Y U O ,

B C D F G H J K L M

Z X W V T S R Q P N第一行是数字,下面跟着3行英文字母和标点符号,这排版看上去和我们现在的键盘已经有点接近了。

持续迭代

在研发打字机的这几年里,「肖尔斯」他们用这台机器打印出很多封信寄给不同的人,其中一位叫「詹姆斯·登斯莫尔」,他收到信后意识到打字机可能是未来的风口,在没见到真机的情况下,他直接投了这项目!

「登斯莫尔」也是有眼光,他支付了「肖尔斯」三人迄今为止研发所产生的费用,作为汇报,「肖尔斯」要分出1/4的专利权给「登斯莫尔」。但在1867年3月当「登斯莫尔」看到打字机时大失所望,觉得这个形态的打字机简直一无是处。沉默片刻后留下一个字:改!

这时「格利登」和「索尔」就不乐意了,大家股权都一样,你怎么就把自己当老板似的,说改就改呢?

「登斯莫尔」当然也不服气。哟~ 我可是真金白银砸了钱进来的呀,我叫你们改有问题吗?

最终因为意见不合,「格利登」和「索尔」选择了离开,团队就剩下「肖尔斯」和「登斯莫尔」。

当时他们的主要用户群体是速记员,为了改良机器,他们把生产出来的样机寄给了一些速记员测评,而速记员也是有一说一的,不对,是尖酸刻薄:"小肖啊,这是你设计出来的机器吗?挺好的呀,我用它打了一句话 '如果活不成一首诗,那就活成一个病句。' 你觉得如何呀"。

面对这些真实的用户反馈,「登斯莫尔」觉得团队是走在正确的路上,毕竟还有用户愿意给他们提意见。他也一直鼓励「肖尔斯」继续迭代。最终,他们制造了符合速记员需求的打字机,一造就造了50台出来,每台的成本是250美元,放到今天可能大概值6000美元吧。

军火商入局,商业逻辑压倒一切

改良后的打字机好用是好用,但贵也是真的贵啊。

怎么办?使用锦囊求助亲戚朋友咯。「登斯莫尔」有一次和朋友「约斯特」聊起他们的打字机,希望「约斯特」帮忙看看有什么办法压一压成本,「约斯特」提议不如去看看你们的工厂看看你们是怎么生产的吧。这一看,直接把「约斯特」看傻眼了。按照「肖尔斯」现在的生产方式根本不可能把产能搞上来。产能跟不上,成本自然也压不下去咯。

「约斯特」清楚,「肖尔斯」擅长的是设计,而并非工业化。他提议设计部分由「肖尔斯」负责,生产部分外包出去。

当时有一家叫雷明顿的企业,主要生产武器,内战结束后,武器销量一般,为了让公司活下去,雷明顿增加了其他产品线,比如缝纫机、农具等等。他们拥有先进的生产技术和设备。「登斯莫尔」和「肖尔斯」带着样机找到雷明顿。

雷明顿的总裁「总裁菲洛·雷明顿」一看,就像是楼下买了震楼机,震撼到家了。当机立断,这项目我投了!

「登斯莫尔」???这不是我的台词吗???

最开始「肖尔斯」和「登斯莫尔」只打算找雷明顿帮忙生产打字机。在1873年3月签订了合同,雷明顿帮「登斯莫尔」他们制造1000台打字机,但雷明顿有权额外生产24000台。

为了进入打字机市场「雷明顿」用了一个很巧妙的方法,他将一部分资源用于生产打字机,然后再悄悄组建团队对「肖尔斯」的打字机重新设计,为了规避版权问题,雷明顿的工程师调整了一下键盘布局,外壳也加了一些装饰,变成下图的这个形态。

有点像缝纫机对吧,毕竟雷明顿本身也有这块业务。

这个键盘的布局已经和今天我们用的键盘越来越像了。

1874年7月1日,这款打字机正式进入市场。但由于「雷明顿」急着抢占市场,打字机在未通过质量测试的情况下就已经开卖了,导致用户拿到手没用多久就故障频出,口碑并不是很好。截止到1874年12月,也就仅仅卖出去400台。

同时由于企业对新设备的更新换代周期长,于是「雷明顿」就把目光转移到作者、律师、报社编辑等群体身上。

但企业级定位的打字机可不是谁买不起,于是「雷明顿」又计划改良打字机。经过一番魔改,除了把成本打了下来之外,还做出了首台带大小写切换键的打字机。

这台打字机创造了一个本质上具有现代 QWERTY 布局的键盘。

此时市场上各式各样的打字机都有,QWERTY 布局怎么能抢占市场呢?

这就要说到「雷明顿」的一个商业决策:教育用户。

没错,就是字面意义上的"教育"。当年的打字员是一个很香的职业,我记得我小学时期还在报纸上看到中国移动招聘打字员,这职业放在19世纪的含金量就更高了。当年的打字员是需要培训的,「雷明顿」直接开了一家培训机构,在机构进修完的打字员直接输出到社会,而培训用的键盘当然就是「雷明顿」自家的键盘啦。此时市场上出现大量熟悉 QWERTY 键盘布局的打字员,其他企业在招聘时为了降低培训成本,也慢慢的开始采购「雷明顿」的打字机了。

没过多久,主流的键盘布局就只有QWERTY一种。当然还存在其他布局,但它们都不是主流。

说起打字机,其实中国当年也有中文打字机,是林语堂设计的,但最终没量产。B站up主何同学好像有一期是复刻了这款打字机出来,有兴趣的工友可以自己去搜搜看。

聊聊我的键盘

来到现代,键盘还是以 QWERTY 为主,但出现了很多品类的键盘,比如机械键盘、薄膜键盘、静电容键盘等等。

其实在计算机早期的发展中,键盘是以机械键盘为主,由IBM将其发扬光大。但由于价格高,一般也就银行等大厂职员能用得上。后面出现薄膜键盘,价格亲民,加上计算机的普及,一下子就让薄膜键盘登上王座。

在薄膜键盘飞黄腾达的那些年,机械键盘真的差点就灭绝了。是一家叫「[Cherry」的公司苦苦支撑着这条产品线。也就是我们今天熟悉的「樱桃」。

虽然我很小就开始接触电脑了,但直到我是大学快毕业的时候才了知道有"机械键盘"这种键盘的。

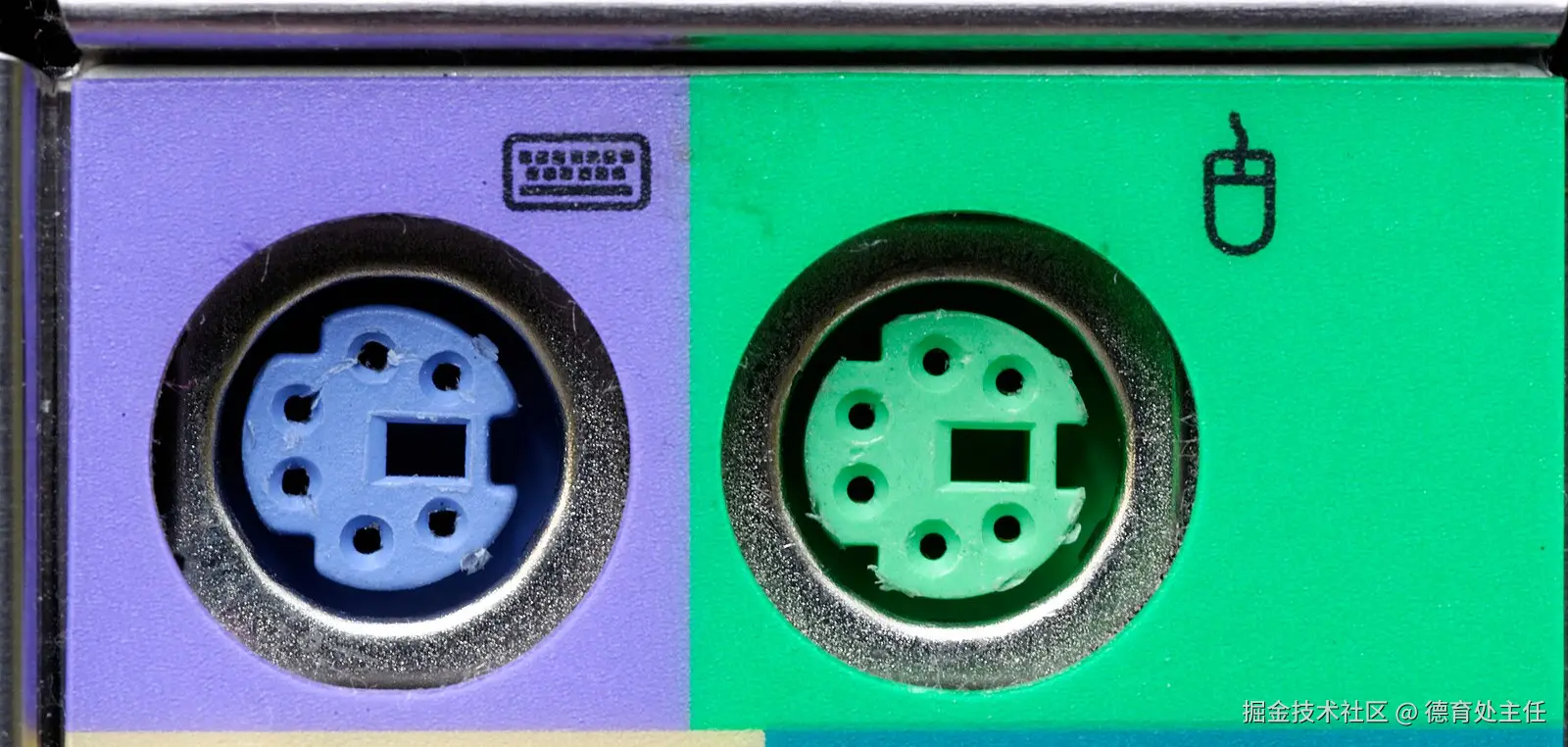

我还记得小时候的鼠标和键盘接口不是现在这种USB A或C口,是那种圆形,里面有几根针脚的接口。当时 windows xp 开机时如果把掉鼠标或者键盘都会立刻死机的。

后来高中毕业后,我买了人生的第一台笔记本电脑,同期购入的还有一个罗技的薄膜键盘。

这个键盘是可以水洗的,陪我渡过大学的几年时光。

大学快毕业时我才知道当时打游戏的人开始钟爱机械键盘,虽然我打游戏很菜,但众所周知的事差生的文具不会少。大学毕业后立刻给自己安排了一键礼物,罗技的G710+。

这是我第一次接触机械键盘,当时市面上流行的轴主要有青、茶、红、黑。我这把G710+是青轴。打字咔擦咔擦的,从薄膜切换到青轴,手感差距非常大,从此开始爱上了机械键盘。

后面也开始尝试其他轴,毕竟青轴不适合在办公室用。我买了雷柏的黑轴键盘。

这把键盘我没找到当时的照片,100不到,主要想体验一下黑轴。体验过后觉得不适合我。当时已经知道黑轴和红轴的手感是接近的,红轴的按压力度会更轻,知道黑轴不适合自己后,我转身就搞了把红轴。

这两款都是当时买的红轴键盘,黑色那款是樱桃,放在办公室用的。白色这款是RK的,家里养了两只猫,经常跳到桌子上,所以在家还是尺寸小店的键盘更适合。

再往后就喜欢复古款了。

下面这款是leopold,利奥博德的红轴键盘,是朋友送我的。

上面那款是静电容键盘,也是我接触的第一款静电容,宁芝。这款静电容很便宜,不到700。但说实话,手感一般,真的有点像薄膜😂

但静电容在日常办公(当时的主要工作是编程)打起字来比红轴更加行云流水,用了一段时间后,我又找更小的静电容键盘,放家里用。

可市面上小尺寸的静电容选择不多,当时可以说只有HHKB一家对我来说比较有吸引力的。

于是就搞了2把。

这两把 都是有线的,其中黑色那款是无刻,放在办公室用真的毕哥拉满。

这两把键盘是2021年8月份买的,一直用到现在(不过最近把黑色这把送给朋友了)。

HHKB这种布局和传统键盘会有点不一样,其中最大的区别是 Control(Ctrl) 键放在了其他键盘的 Caps Lock 键上,所以这把键盘可以说很不适合打英雄联盟,因为LOL放技能我习惯用左手掌心下方的位置按住 Ctrl 再组合 QWER 放技能。

我用了HHKB快4年了,早已习惯了它的组合键。日常只要能用键盘操作的事,我的手基本不会跑去摸鼠标一下,而且双手摆在键盘上就不需要再大幅度移动了,靠组合键就能完成常规键盘的所有操作。

后来还买过一些好看的键盘,比如洛斐的这款键盘,真的挺好看的。但我已经被HHKB教育过,再也习惯不了常规键盘了。

未来的输入方式会发生改变吗?

键盘作为电脑的主要输入设备,进入移动互联网时代感觉有点过时了。在触屏手机里其实可以随意设计键盘布局,这是软件层面的事,做出改变的研发成本并不高。但手机上的全键盘仍然采用 QWERTY 布局,唯一的理由就是降低用户学习成本,换手机后打字不需要重新学。

在未来键盘会灭亡吗?我觉得有可能。

拿微信聊天举例(当然,这些例子都是我个人的观察,并没有庞大的数据做观点支撑),长辈很喜欢发语音,我有个做海外业务的朋友也很喜欢用语音输入,不过她的做法是将语音转文字后再发送出去。

其实到今天我还不太适应语音输入,尤其是觉得在办公室对着屏幕说话有点傻,而且影响别人工作。但我认为未来键盘有可能会消失。在语音输入越来越流行的今天,真正用键盘输入的场景其实更多的是在办公时间,如果工作用上了VR,再结合AI辅助输入。也许我们以后想表达一个观点、想输出一份报告,输入的方式会有很大的变化,输入的内容也会比今天少得多。我们现在用的输入法纠错功能偏向于单词拼写,而AI的纠错能力会更偏向于语法、表达逻辑等方面。所以我猜,真正到了VR和AI结合的时候,再从屏幕里显示QWERTY布局的键盘就真的有点反人类了,打字时眼球移来移去2分钟就晕厥过去了。

未来的输入设备是什么形态我猜不出来,也许是林敏聪在很久之前预言的那支"苏格兰场非工业用 国际线路自动融雪16涡轮风油钛垂直升降连镭射彩色洗衣干衣腐蚀性气垫毛笔"吧。

以上就是我本期的瞎说,纯个人观点,不喜欢的可以喷,你开心的话就值了。

最后,我想看看工友们用的是什么键盘,尤其是客制化的一定要晒给我看,非常好奇~

参考资料

- en.wikipedia.org/wiki/Sholes...

- en.wikipedia.org/wiki/QWERTY

- en.wikipedia.org/wiki/Henry_...

- kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~yasuoka/QW...

- www.edalive.com/qwerty-keyb...

- en.wikipedia.org/wiki/Christ...

- repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bits...

- shadycharacters.co.uk/2016/02/typ...

- www.fleksy.com/blog/a-brie...

- sharktastica.co.uk/wiki?id=mod...

- www.durgod.com/blogs/ibm-k...

- en.wikipedia.org/wiki/Model_...

- richardholliday.co.uk/tag/ibm-mod...

- www.mechtype.com/buckling-sp...

- www.geeksforgeeks.org/computer-sc...

- www.smithsonianmag.com/history/the...

- www.cnet.com/culture/a-b...

- www.britannica.com/technology/...

- goblintechkeys.com/blogs/news/...