引言:数智化浪潮下的基础设施变革

在数字化转型进入深水区的今天,企业的核心竞争力已从"业务规模"转向"技术韧性"------能否在瞬息万变的市场中快速响应需求、高效整合资源、抵御未知风险,取决于其底层数智化系统架构的进化程度。从1960年代大型主机主导的集中式计算,到如今云边端协同的泛在算力网络,基础设施的每一次迭代都不仅是技术的升级,更是对"业务与技术关系"的重构。

本文将以基础设施为核心视角,系统剖析数智化系统架构从"刚性固化"到"弹性智能"的完整演变路径,拆解五大技术拐点的底层逻辑,预判AI驱动的自治系统未来,并提供可落地的架构师实践指南。

一、核心演变路径:从"硬"到"软"再到"智"的四阶跃迁

数智化系统架构的演变并非线性推进,而是伴随着技术突破的"阶梯式跃升"。从基础设施的形态变化切入,可清晰识别出四个标志性阶段,每个阶段都对应着业务与技术互动模式的重构。

1. 传统烟囱式架构(1980s-2000s):预置时代的"刚性牢笼"

技术组成与架构解析

传统烟囱式架构是工业时代"专业化分工"在IT领域的映射,其核心特征是"硬件定义一切"。以1990年代的金融核心系统为例:

- 基础设施层:以IBM小型机(如AS/400)、EMC SAN存储、Cisco专用路由器为核心,硬件性能直接决定系统能力。

- 应用层:采用COBOL语言编写的单体应用,与底层硬件深度绑定(如银行的核心账务系统需适配特定型号小型机)。

- 数据层:集中式数据库(Oracle 9i)与应用同机部署,数据备份依赖物理磁带机。

行业痛点实例

- 资源孤岛:某省级电信运营商在2005年拥有12个业务系统,分别运行在不同品牌的物理服务器上,资源利用率不足30%,却需为每个系统单独采购冗余设备。

- 扩容困境:电商平台在2008年双11前,需提前3个月向硬件厂商下单服务器,若预估偏差则面临要么资源浪费、要么系统崩溃的两难。

- 运维成本:某银行数据中心200人团队中,60%精力用于服务器上架、线缆连接、系统安装等重复性工作,故障排查平均耗时48小时。

架构局限性分析

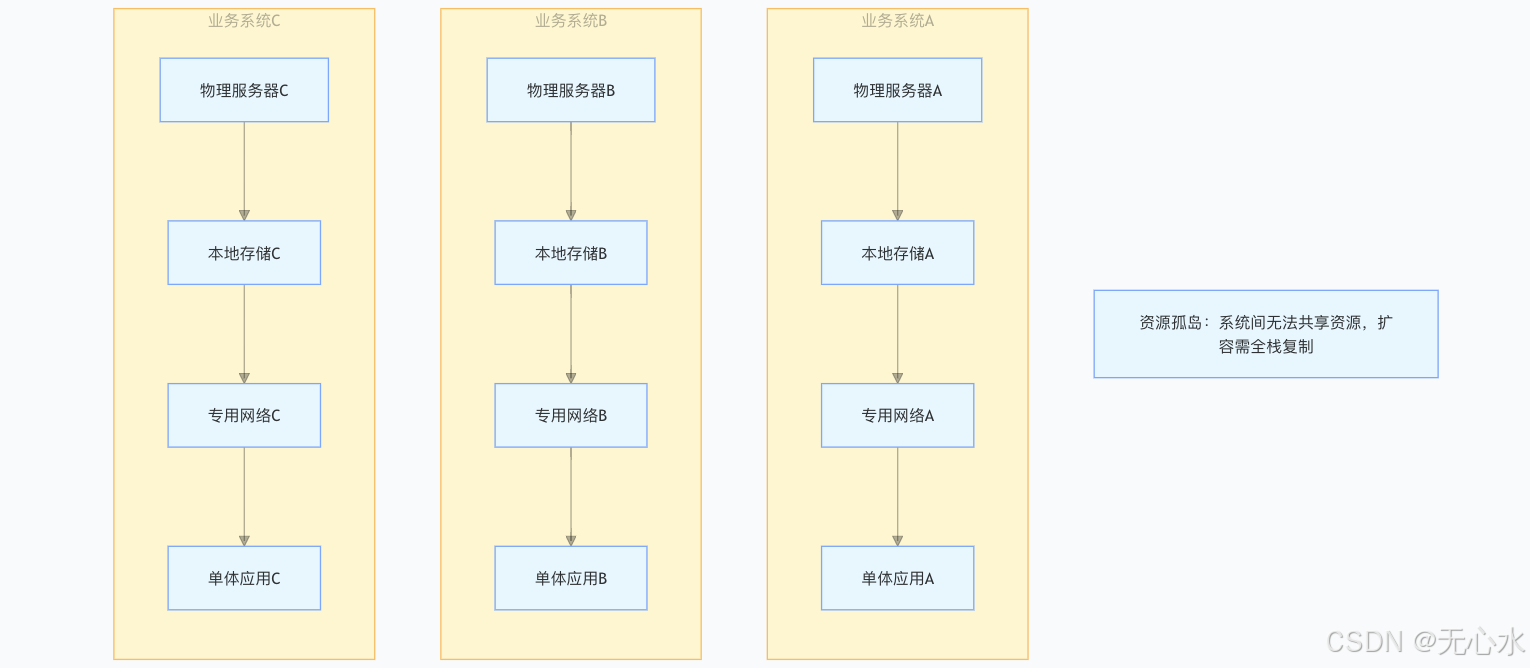

此阶段的架构本质是"垂直封闭的技术烟囱",每个业务系统都是独立王国:

- 扩展方式:仅支持垂直扩展(Scale-Up),即通过提升单台服务器的CPU核数、内存容量来增强性能,存在物理上限(如小型机最大内存仅2TB)。

- 业务响应:新业务上线需经历"硬件采购-机房部署-系统安装-应用迁移"全流程,周期长达2-3个月,难以适应互联网时代的快速迭代需求。

架构示意图 :

2. 虚拟化与云计算(2010s):资源解耦的"弹性萌芽"

技术原理详解

虚拟化技术的突破(以2001年VMware ESX Server发布为标志)打破了"硬件与软件的强绑定",通过Hypervisor层实现对物理资源的抽象与切割,开启了"资源池化"时代。

- 计算虚拟化:Hypervisor(如KVM、Xen)在物理服务器上创建多个独立的虚拟机(VM),每个VM拥有独立的虚拟CPU、内存、磁盘,实现"一台物理机运行多系统"。某互联网企业通过KVM将服务器利用率从20%提升至80%,每年节省硬件成本超千万元。

- 存储虚拟化:分布式存储系统(Ceph、VSAN)将零散的磁盘资源整合为统一存储池,通过副本机制(如3副本策略)保障数据可靠性。与SAN存储相比,Ceph的存储成本降低60%,且支持按需扩容。

- 网络虚拟化:VXLAN等Overlay技术在传统IP网络上构建虚拟二层网络,使虚拟机可跨物理主机迁移,解决了"网络拓扑限制资源调度"的难题。

企业迁移实践

某保险公司的云化转型案例极具代表性:

- 2015年前:核心业务系统运行在10台小型机上,每次业务峰值需临时租赁服务器,成本高且响应慢。

- 转型后:采用VMware vSphere构建私有云,将80%业务迁移至虚拟机,通过动态资源调度(DRS)实现闲时资源集中利用、忙时自动扩容,每年IT支出减少35%,新业务上线周期从月级缩短至周级。

对业务的影响

虚拟化推动了架构从"单体应用"向"微服务"的转型:

- 传统单体应用:所有功能模块打包部署,一处故障可能导致整体崩溃,迭代需全量发布。

- 微服务架构:将业务拆分为独立服务(如用户服务、支付服务),每个服务运行在独立VM中,可单独扩容、升级,故障影响范围缩小。

3. 云原生架构(2015-至今):服务抽象的"弹性巅峰"

云原生并非单一技术,而是一套"以容器为核心、以自动化为支撑、以微服务为理念"的技术体系,其目标是实现"基础设施的极致弹性与业务的快速迭代"。

核心技术解析

- 容器化(Docker):2013年Docker的出现解决了"环境一致性"难题。容器与虚拟机的核心区别在于:VM需要完整操作系统,而容器共享宿主机内核,启动速度从分钟级降至秒级,资源占用减少70%。某短视频平台通过Docker将服务部署时间从2小时压缩至5分钟,日均部署次数从10次提升至500次。

- 编排系统(Kubernetes):K8s通过声明式API(如YAML配置文件)定义系统"终态"(如"确保3个nginx容器运行"),由控制器自动调整实际状态以匹配终态,实现"无需人工干预的自愈与扩容"。某电商平台在双11期间,K8s自动将订单服务从10个实例扩容至1000个,峰值处理能力提升100倍。

- 服务网格(Istio):解决微服务间的通信问题,提供流量管理(如A/B测试、灰度发布)、安全加密(mTLS)、监控追踪等能力。某金融科技公司通过Istio实现支付服务的"蓝绿部署",新版本上线零停机,故障回滚时间从小时级缩短至秒级。

关键变革深度解读

- 不可变基础设施:传统架构中,服务器配置常通过脚本手动修改,易出现"配置漂移"(不同环境配置不一致);容器镜像则将应用代码、依赖、配置打包为只读文件,部署时直接使用镜像,避免手动修改,确保"一次构建,到处运行"。

- Serverless(函数计算):进一步细化资源粒度,开发者无需关注服务器,只需编写函数代码(如处理用户注册的函数),平台根据请求量自动分配资源,按实际使用计费。某天气APP使用AWS Lambda处理用户查询,日均调用100万次,每月成本仅200美元,远低于传统服务器部署。

4. 云边端协同(2020-至今):算力泛在化的"弹性延伸"

随着5G、物联网的普及,数据产生的地点从"数据中心"扩散到"边缘节点与终端设备"(如工厂机床、智能汽车、摄像头),传统"中心云集中处理"模式面临"时延过高、带宽不足"的挑战,云边端协同架构应运而生。

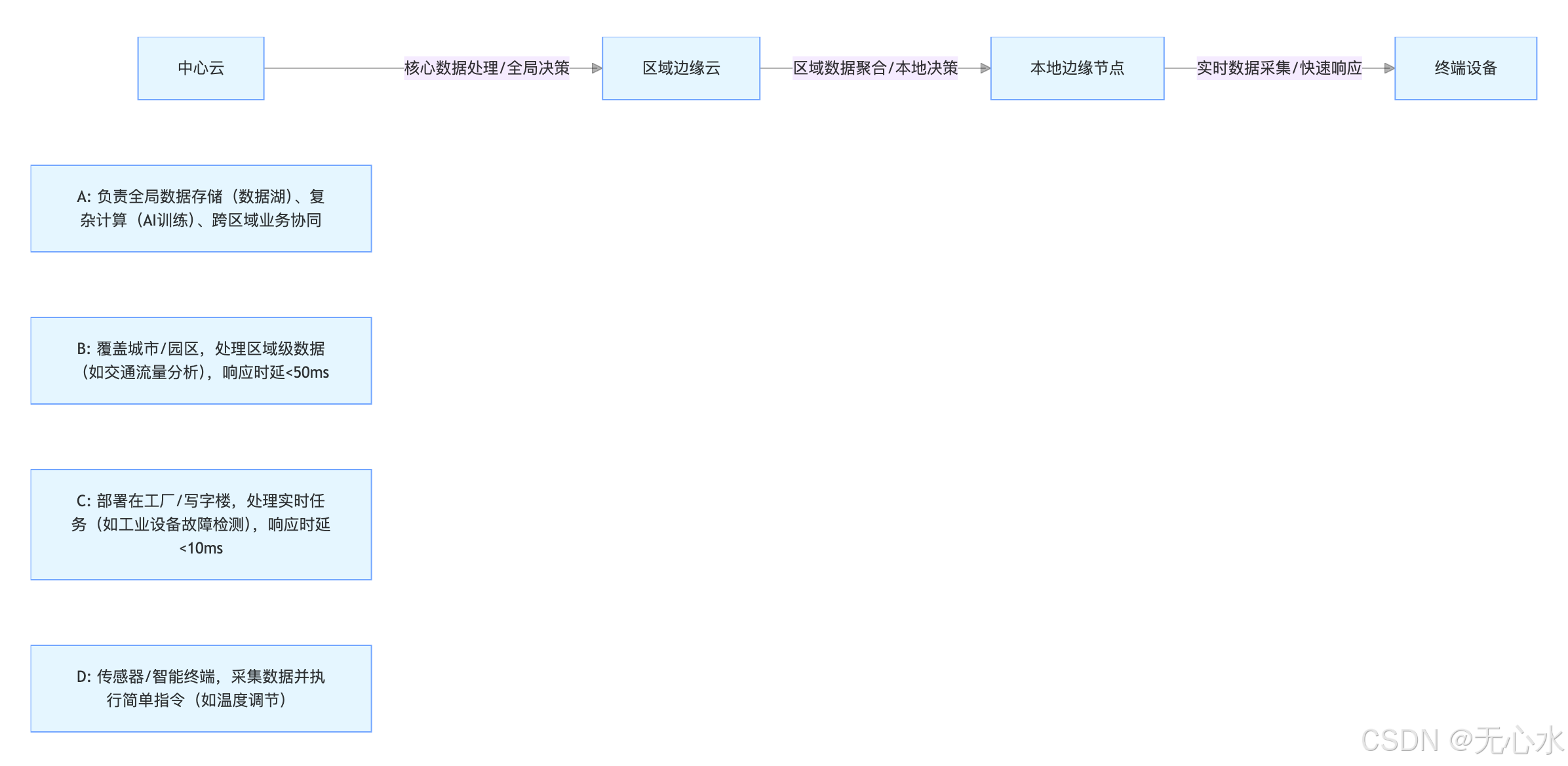

架构分层详解

行业应用案例

- 智慧交通:某城市在路口部署边缘节点(5G MEC),摄像头采集的车流数据在边缘节点实时分析,生成红绿灯调节指令(时延<20ms),而历史数据上传中心云用于交通模型训练,使高峰期通行效率提升25%。

- 工业制造:某汽车工厂将生产线数据处理分为三层:终端传感器实时监测设备振动(毫秒级响应),本地边缘节点分析异常数据并触发停机预警(秒级响应),中心云汇总数据优化生产流程(小时级更新),设备故障率降低40%。

二、数智化基础设施的五大技术拐点:重构技术底座的关键突破

技术拐点并非突然出现,而是"技术成熟度、市场需求、成本下降"共同作用的结果。以下五大拐点正在重塑数智化基础设施的底层逻辑。

1. 存算分离架构的普及:数据与算力的"自由恋爱"

传统架构中,计算与存储紧密绑定(如服务器内置硬盘),如同"包办婚姻"------算力扩容必须同步扩容存储,造成资源浪费;而存算分离则像"自由恋爱",计算与存储可独立扩展,按需匹配。

技术原理

- 对象存储(S3协议):以"对象"为单位存储数据(包含数据本身、元数据、唯一标识符),支持海量数据(PB级)存储,且可通过HTTP协议访问,成为数据湖的核心基座。相比文件系统(如NTFS),对象存储更适合非结构化数据(图片、视频、日志),且扩展性无上限。

- 典型架构(以Snowflake为例) :

- 存储层:采用S3兼容的对象存储,保存所有数据(按列存储,压缩率达80%)。

- 计算层:用户查询时,系统自动分配计算节点(Virtual Warehouse),任务完成后节点释放,按实际计算时长计费。

- 优势:某数据分析公司使用Snowflake后,数据存储成本降低50%,复杂查询速度提升3倍,且无需提前规划算力。

与传统架构对比

| 维度 | 传统存算一体(如Oracle RAC) | 存算分离(如Snowflake) |

|---|---|---|

| 扩展方式 | 计算与存储必须同步扩容 | 计算/存储独立扩容 |

| 成本模式 | 预付硬件费用,资源闲置浪费 | 按需付费,成本与使用挂钩 |

| 数据共享 | 需通过数据库链路,效率低 | 基于对象存储直接共享,权限可控 |

| 适用场景 | 交易型业务(TP) | 分析型业务(AP)、数据湖 |

2. DPU智能网卡的崛起:解放CPU的"减负运动"

数据中心中,CPU约30%的算力被网络转发、存储加密、安全校验等"非计算任务"占用,如同公司CEO在处理行政琐事。DPU(数据处理单元)作为"智能网卡",专门承接这些任务,让CPU专注于核心计算,如同为CEO配备专职助理。

技术突破

- 功能卸载:DPU通过专用芯片处理TCP/IP协议栈、NVMe over Fabrics存储协议、防火墙规则等,数据无需经过CPU即可完成转发或加密,延迟降低50%以上。

- 零拷贝技术:传统数据传输需经过"内存-CPU缓存-内存"多次拷贝,而DPU支持直接从网卡读取数据到应用内存,减少90%的数据移动开销。

应用效果

NVIDIA BlueField DPU在某超算中心的测试数据显示:

- 部署前:10Gbps网络下,CPU用于网络处理的占用率达40%,实际有效算力仅60%。

- 部署后:DPU承接全部网络任务,CPU占用率降至5%,有效算力提升至95%,同等硬件配置下业务处理能力提升30%。

3. 异构计算成为常态:让"专业的人做专业的事"

CPU擅长通用计算(如逻辑判断),但在AI训练、图形渲染等场景效率低下,如同"全能选手"在单项比赛中难敌"专业选手"。异构计算通过CPU+GPU/FPGA/TPU的组合,实现"算力的最优分配"。

各芯片适用场景

- GPU(图形处理器):擅长并行计算(同时处理海量数据),适用于AI训练(如ChatGPT模型训练依赖 thousands of A100 GPUs)、科学计算(如气候模拟)。

- FPGA(现场可编程门阵列):可通过编程定制硬件逻辑,适用于固定场景(如视频编码、网络加速),延迟低于GPU。

- TPU(张量处理单元):谷歌专为深度学习定制的芯片,在TensorFlow框架下性能是GPU的10倍,成本降低50%。

调度挑战与解决方案

Kubernetes最初仅支持CPU调度,为适配异构计算,社区推出:

- Device Plugin:让K8s识别GPU等设备,如NVIDIA的Device Plugin可自动发现节点上的GPU并分配给Pod。

- MIG(多实例GPU):将单张GPU划分为多个独立实例(如A100可分为7个实例),实现算力的精细化分配,利用率提升40%。

4. Infrastructure as Code (IaC) 成熟:基础设施的"可编程化"

传统基础设施管理依赖人工配置(如通过SSH登录服务器修改配置),如同"手工织布"------效率低、易出错、难追溯;而IaC则像"机器织布",通过代码定义基础设施,实现自动化、可复用、可版本控制。

核心工具与实践

- Terraform:通过HCL语言定义基础设施(如"创建2台EC2实例+1个S3桶"),支持多云环境(AWS、Azure、阿里云),实现"一份代码,多平台部署"。某企业使用Terraform后,基础设施部署时间从天级缩短至小时级,配置错误率下降90%。

- Ansible:基于SSH的配置管理工具,通过Playbook(YAML格式)定义操作步骤(如"安装Nginx并启动服务"),无需在目标机器安装代理,适用于批量配置。

- GitOps:将基础设施代码存储在Git仓库,通过CI/CD流水线自动部署,实现"提交代码即更新基础设施",某电商平台用此模式将基础设施变更的审核周期从3天压缩至2小时。

5. 零信任网络架构(ZTNA):从"围墙防御"到"身份为王"

传统网络安全依赖"边界防火墙",如同"城堡防御"------墙外是危险,墙内是安全;但随着云边端协同的普及,边界逐渐消失(如员工远程办公、业务跨云部署),零信任架构应运而生,其核心是"永不信任,始终验证"。

核心原则与技术

- 基于身份的访问控制:无论内外网,访问资源必须验证身份(如多因素认证MFA)、设备健康状态(如是否安装杀毒软件)、权限匹配度(最小权限原则)。

- 微隔离:将网络划分为极小安全域(如单个微服务),通过SPIFFE/SPIRE生成身份标识,只有持有合法标识的服务才能通信,某银行通过微隔离将攻击面缩小80%。

- 持续验证:并非一次验证永久有效,而是动态评估风险(如异常登录地点触发二次验证),某社交平台用此机制拦截95%的账号盗用尝试。

三、未来演进方向:AI驱动的自治系统与前沿技术探索

数智化基础设施的终极形态是"自治系统"------具备自我感知、自我决策、自我修复能力,如同"有生命的有机体"。以下三大方向将引领未来5-10年的技术变革。

1. AI for Infrastructure:让基础设施"自己管理自己"

AI不仅是上层应用,更将成为基础设施的"大脑",实现从"人工运维"到"智能自治"的跨越。

关键应用场景

- 智能容量预测:基于LSTM等时序模型分析历史资源使用数据,预测未来7天的CPU、内存需求,提前扩容避免峰值拥堵。某云厂商应用后,资源浪费减少25%,峰值响应速度提升40%。

- 故障自愈:结合K8s Operator与AI根因分析(如用决策树识别故障模式),实现"故障自动定位-方案自动执行-效果自动验证"。谷歌SRE团队通过AI运维将故障平均恢复时间(MTTR)从小时级降至分钟级。

- 能效优化:AI模型实时调整服务器功耗(如闲时降频)、空调温度,某数据中心应用后PUE(能源使用效率)从1.5降至1.2,年省电100万度。

企业案例:微软Project Natick

微软将数据中心部署在海底(利用海水自然冷却),通过AI实现全自动化管理:

- 传感器实时监测温度、湿度、服务器状态。

- AI模型动态调整散热系统、资源分配,无需人工干预。

- 试点数据显示:海底数据中心可靠性达99.99%(高于陆地的99.98%),运维成本降低40%。

2. 量子计算预备架构:应对"算力天花板"的提前布局

经典计算机的算力受限于物理定律(如摩尔定律放缓),而量子计算通过量子叠加、量子纠缠实现指数级算力突破,将彻底改变密码学、材料科学等领域。但量子计算普及尚需10年以上,当前需构建"量子-经典混合架构"做好准备。

混合框架解析(以IBM Qiskit Runtime为例)

- 经典部分:负责数据预处理、量子程序调度、结果后处理(如用Python处理)。

- 量子部分:运行量子算法(如Shor算法、Grover算法),处理经典计算机难以解决的问题(如大数分解、组合优化)。

- 应用场景:某制药公司用混合架构模拟分子结构,将新药研发周期从10年缩短至5年。

抗量子加密准备

量子计算可破解当前主流加密算法(如RSA),需提前迁移至抗量子算法(如CRYSTALS-Kyber)。美国NIST已启动抗量子加密标准制定,企业应在未来5年内完成核心系统的算法升级。

3. 生物启发式计算设施:向自然学习"高效计算"

自然界的高效机制为计算提供了新灵感,生物启发式计算正成为突破传统架构局限的新方向。

- 类脑芯片(Neuromorphic Computing):模拟人脑神经元的连接方式(如脉冲神经网络),具有低功耗、高并行的特点。Intel Loihi芯片功耗仅为传统GPU的1/1000,适合边缘端的实时AI推理(如语音识别)。

- DNA存储:利用DNA分子的碱基对(A-T、C-G)存储数据,密度是硬盘的100万倍(1克DNA可存215PB数据),且保存时间超千年。微软Project Silica已实现用DNA存储电影《超人》,未来有望解决"数据爆炸时代的长期存储难题"。

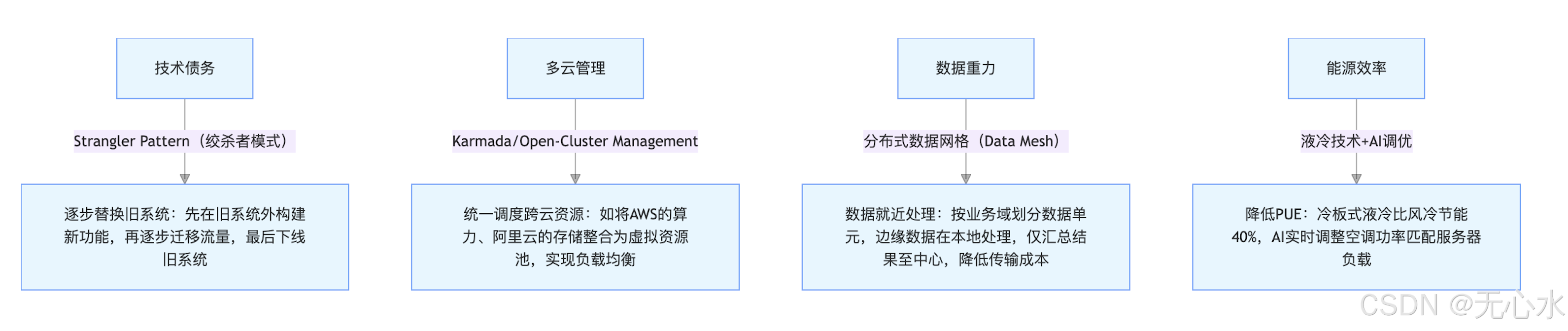

四、落地挑战与应对:从技术理想到业务现实的跨越

技术演进从来不是一帆风顺的,企业在转型过程中需直面四大核心挑战,并采取针对性解决方案。

挑战与解决方案全景图

深度案例:某零售企业的技术债务化解

- 问题:核心ERP系统是2000年代的单体架构,代码复杂且无人敢动,但无法支持线上线下融合业务。

- 解决方案:采用Strangler Pattern分三步改造:

- 新建用户服务(处理会员积分),通过API与旧ERP同步数据。

- 逐步将"商品查询""订单提交"等功能迁移至新服务,旧系统仅保留"库存核算"核心功能。

- 3年后,新系统完全替代旧ERP,无停机迁移,业务零中断。

五、架构师行动指南:从"资源管理者"到"能力策展人"的转型

架构师的角色已从"技术选型者"升级为"业务赋能者",以下四大策略助你在变革中把握主动权。

1. 采用混合平面策略:平衡集中与分布的艺术

- 控制平面集中化:用K8s控制集群统一管理跨云、跨边缘的资源,确保全局策略一致性(如安全规则、资源配额)。

- 数据平面分布式:计算、存储任务就近执行(如边缘节点处理实时数据),减少数据传输,提升响应速度。

某物流企业应用此策略:

- 控制平面:总部K8s集群管理全国50个区域的边缘节点。

- 数据平面:每个区域的订单数据在本地边缘节点处理(如路径规划),仅汇总统计数据至总部,系统响应速度提升60%。

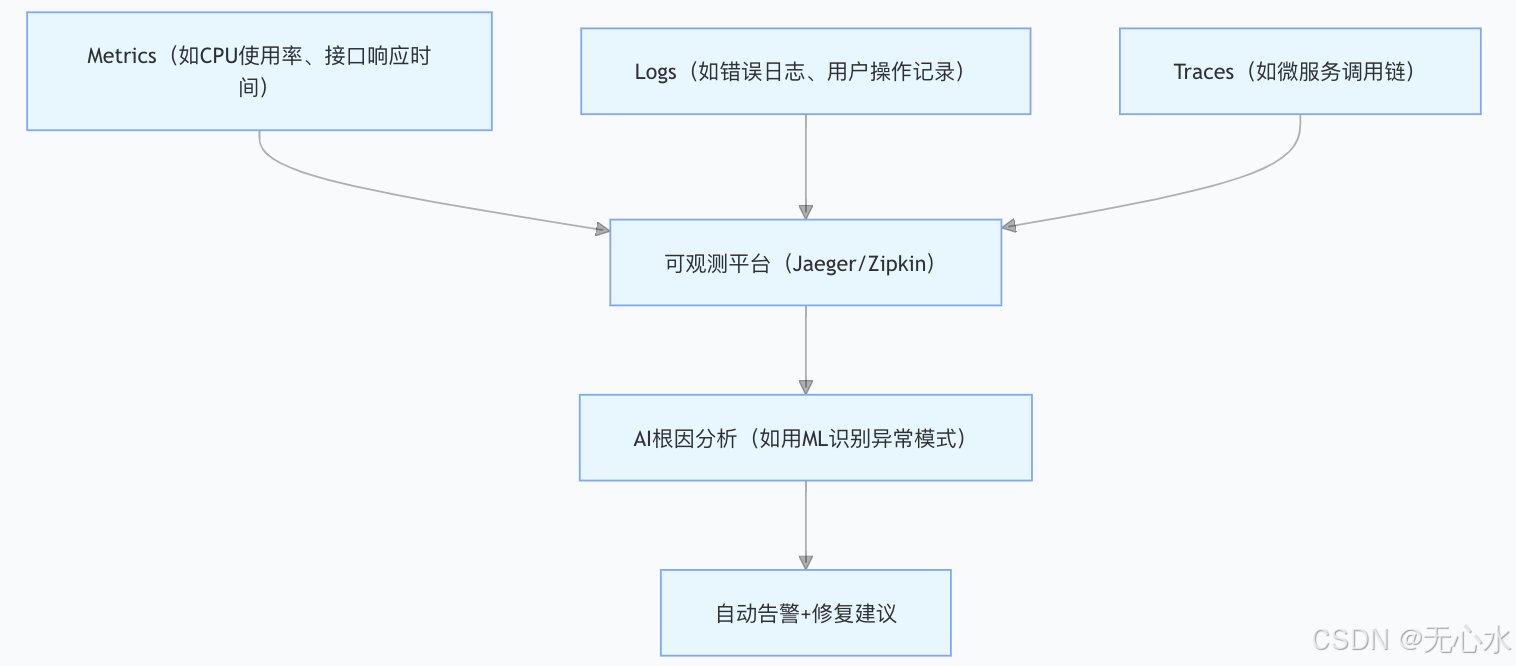

2. 构建可观测性基座:让系统"透明可见"

可观测性是自治系统的前提,需整合Metrics(指标)、Logs(日志)、Traces(链路追踪)三大支柱:

实施建议:

- 指标采集粒度:核心业务每10秒一次,非核心每60秒一次。

- 日志存储策略:热数据保留7天(快速查询),冷数据归档3个月(成本优化)。

- 链路追踪:覆盖90%的核心服务调用,确保故障可追溯。

3. 实施渐进式韧性设计:在破坏中提升系统强度

韧性并非"永不故障",而是"故障后快速恢复",混沌工程是关键手段:

- 常态化演练:每月随机注入故障(如服务器宕机、网络延迟),测试系统自愈能力。

- 分级熔断策略:采用舱壁模式(Bulkhead)隔离服务,如支付服务故障不影响商品浏览。

某支付平台通过混沌工程:

- 发现"某银行接口超时会导致支付系统整体卡顿"的隐患。

- 优化后:为银行接口设置独立线程池,超时后自动切换至备用银行,故障影响范围缩小90%。

4. 建立技术雷达机制:把握技术演进节奏

定期评估新兴技术(如每季度更新),按"采用(Adopt)-试验(Trial)-评估(Assess)-暂缓(Hold)"分类:

- 采用:成熟且有明确价值的技术(如Kubernetes、S3对象存储)。

- 试验:有潜力但需验证的技术(如WebAssembly容器、eBPF网络监控)。

- 评估:尚在发展中的技术(如量子计算框架、类脑芯片)。

- 暂缓:存在风险或替代方案的技术(如传统SAN存储、单体应用架构)。

结语:数智化架构的终极价值------让技术成为业务的"隐形翅膀"

从刚性固化到弹性智能,数智化系统架构的演变本质是"技术对业务的解放"------让企业无需为基础设施操心,专注于创造核心价值。当算力如同电力般随取随用,当系统能自我修复如同生命体,当数据流动如同血液般自然,数智化的真正潜力将被释放。

未来的竞争,不再是"拥有多少资源",而是"能否将资源转化为即时能力"。架构师的使命,正是搭建这座从资源到能力的桥梁,在弹性、智能、安全的平衡中,让技术成为业务的"隐形翅膀",助力企业在变革浪潮中持续翱翔。