打开手机下单外卖、用APP预约到店服务,这些早已是再平常不过的消费场景。但对不少实体商家来说,入驻美团、大众点评等传统平台,更像一场"甜蜜的负担"------流量是来了,可平台固定的抽成、越来越高的推广费,慢慢成了压在肩上的担子。就在这时,"我店"平台悄然崛起,打出"算法分润"、"绿色积分"的口号,声称能让商家少花米、多赚米。这些新模式到底有何魔力,能让实体商家看到转型的新希望?

一、"我店"模式走红:背后的行业机遇与经济逻辑

本地生活服务平台其实不算新鲜,从2003年大众点评诞生,到2010年美团快速成长,互联网早就悄悄改变了大家的消费习惯------手机点一点就能叫外卖、约服务,商家为了接触更多用户,也不得不挤破头入驻这些平台。但最近几年,以"我店"为代表的新型消费平台异军突起,还带火了一大批同类平台,这背后藏着深层次的经济逻辑。

拉动中国经济的"三驾马车"里,消费被认为是当下最容易激活的动力。在投咨和出口面临压力的当下,13亿人的消费潜力成了经济循环的关键。我店提出的"增量分润"模型,正是想通过绿色积分、消费补贴这些办法点燃大家的消费欲望。它的核心思路是,让商家自主决定让利3%-20%,再从让利的数额里拿出40%,一边补贴消费者,一边反哺商家,慢慢形成"消费了能省米,省米了更想消费"的循环。

数据能说明一些问题:我店只用了三年,就吸引了大约20万商家入驻,流水做到了千亿级别。而国内还有几千万中小型商家,它们的市场潜力还没被完全挖出来。这就是为啥同类平台扎堆出现------消费补贴这条赛道还在风口上,模式上的创新刚好撞上了市场的需求,自然就催生了新的机会。

二、"我店"的核心玩法:算法分润怎么让多方都受益?

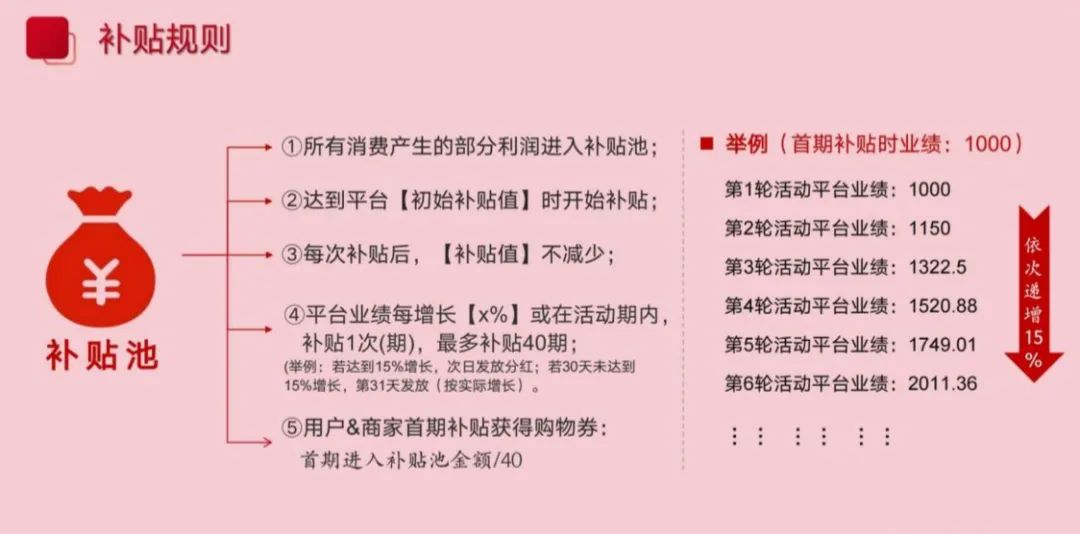

1.增量分润机制:业绩涨了,补贴才多

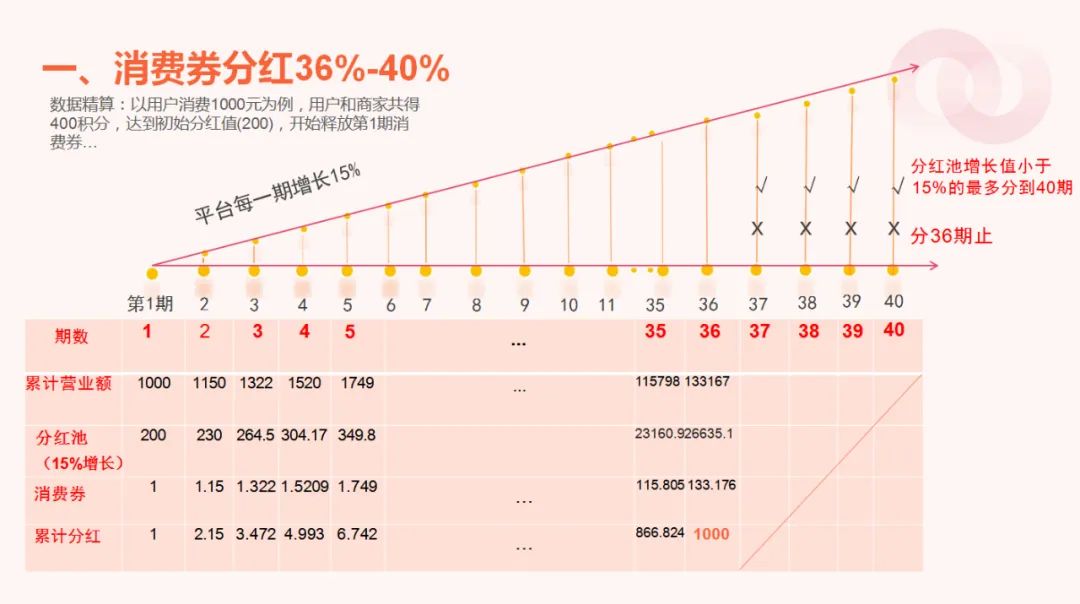

平台会先定一个初始目标,等商家达标了,再启动补贴活动。消费者、商家、推广者拿到的积分,会跟着平台业绩增长慢慢 "变现":业绩每涨 15%,就分一次润;累计涨36次后,积分最多能变成原来5倍的价值(分36到40期兑现)。这种动态的算法,避免了固定反利带来的硬性压力,把补贴和实际经营业绩绑在了一起,业绩越好,大家拿到的实惠才越多。

2.消费和让利双向给甜头

对消费者来说,消费后能拿到相应的积分,这些积分按规则能转成最高和消费额差不多的补贴券,下次消费时能抵扣,而且还能继续攒积分,越消费越划算,自然更愿意常来。

对商家来说,让利比例自己定(3%到20%),让利的数额会按积分形式记录,同样能参与最高5倍的补贴释放。比起传统平台固定抽成,这种模式让商家成本更灵活,而且通过积分还能留住老顾客,甚至带来跨界的客源,一举两得。

3.推广和服务体系:多劳多得

平台设置了不同级别的推广身份,比如银牌、金牌、钻石,推广者升不升级,看的是推广的门店数量和团队业绩。级别越高,抽成比例也越高,从5%涨到9%。另外,用户和商家还能通过"锁客"赚米,只要下级粉丝消费时让利了,上级就能拿到5%的奖励,这就逼着大家更愿意维护客户关系,用户粘性自然就强了。

三、这种模式的价值在哪?合规性有边界吗?

"我店"模式的创新点,在于把传统的广告成本变成了消费补贴,用算法把业绩增长和利益分配挂起钩来,想解决实体商家 "拉新难、留客难"、"消费者不愿多消费"的问题。它提出的"绿色积分",也和政策里鼓励的消费激励方向对得上,给实体经济转型提供了一个新的思路。

**特别声明:**以上数据通过互联网公开信息进行分析的商业模式和数据,小编不承担任何数据真实性责任,小编不参与任何分析的项目运营,也不收费推广项目,不做项目私下评估。(以上分析仅作为开发需求者的模式案例参考作用,如有违/规及侵/权请联系作者删/除!)玩家勿扰,玩家勿扰,玩家勿扰。

了解更多互联网资讯,关注小编。

文章编辑:wsy-abing