✨探秘 HTTP 的 "前世今生":从基础到进阶的全方位解读

引言:HTTP,你面试路上的"老朋友"

在互联网的世界里,HTTP 协议就像一位默默奉献的 "交通指挥官",掌管着客户端与服务器之间的每一次数据往来。无论是你浏览网页、发送消息,还是在线购物,都离不开它在背后的协调与运作。接下来,就让我们一起揭开 HTTP 的神秘面纱,从常见的请求方法开始,逐步深入了解它的 "家庭成员"(不同版本)以及 "安全卫士"(HTTPS),看看它们各自都扮演着怎样的角色,又有着怎样的 "独门绝技" 吧!

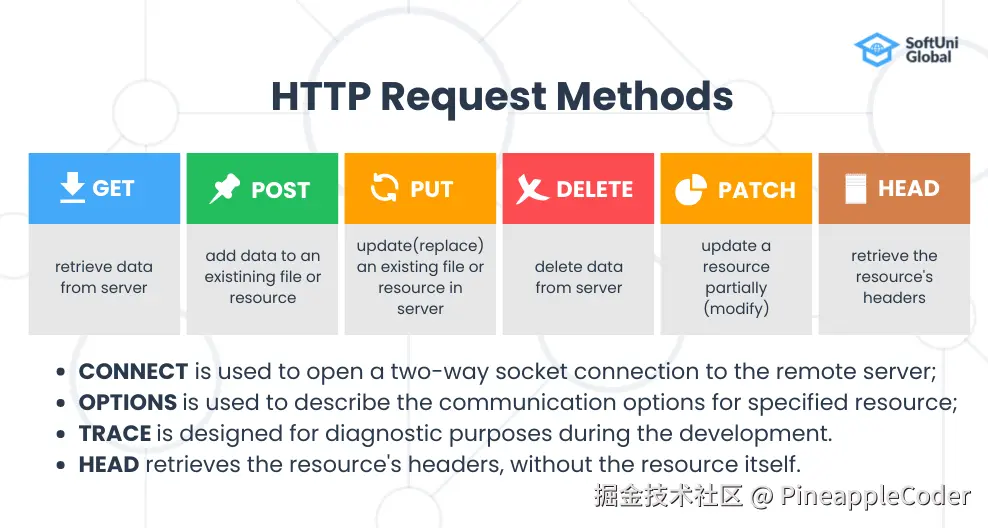

✨常见的HTTP请求方法:它们都是干啥的?

HTTP请求方法,就像我们日常生活中的各种"指令",每种指令都有它独特的"使命"。理解了这些"使命",你就能更好地和服务器"沟通"啦!

-

GET: "老板,给我来份外卖!" 🍔 这是最常用的请求方法,顾名思义,就是"获取"数据。当你打开一个网页,浏览器就会向服务器发送GET请求,就像你对着外卖App喊一声"老板,给我来份外卖!"服务器收到指令后,就会把网页内容(HTML、CSS、JavaScript、图片等)打包好,送到你的浏览器。它只负责拿东西,不负责改变任何东西,所以是"安全"且"幂等"的(多次请求结果都一样)。

-

POST: "老板,这是我的新菜谱,帮我上架!" 📝 POST请求是用来"提交"数据的,通常会改变服务器上的资源。比如,你在电商网站下单,填写完收货地址、支付信息,点击"提交订单"按钮,浏览器就会发送POST请求,把你的订单信息提交给服务器。服务器收到后,就会在数据库里生成一个新的订单。这就像你把一份精心准备的新菜谱交给餐厅老板,老板收到后,这道菜就正式加入菜单了!

-

PUT: "老板,我的菜谱更新了,把旧的换掉!" 🔄 PUT请求是用来"上传"文件或"更新"数据的。如果你发现之前的菜谱有个小错误,想修改一下,就可以用PUT请求把修改后的新菜谱完整地替换掉服务器上的旧菜谱。它强调的是"替换"或"创建"一个资源,如果资源不存在就创建,存在就更新。

-

DELETE: "老板,这道菜下架吧,不卖了!" 🗑️ DELETE请求就是"删除"服务器上的资源。当你删除一个文件、一条评论或者取消一个订单时,浏览器就会发送DELETE请求,告诉服务器:"这玩意儿我不要了,删了吧!" 就像你告诉餐厅老板,某道菜因为销量不好,直接下架,以后不卖了。

-

HEAD: "老板,这道菜还有没有?不用给我上菜!" 🕵️♀️ HEAD请求和GET请求很像,但它只返回HTTP响应的头部信息,不返回响应体。这就像你只想知道餐厅有没有某道菜,或者这道菜的价格、食材等信息,但你并不想真的点这道菜。它常用于检查资源是否存在、获取资源大小或修改时间等,而无需下载整个资源,非常高效。

-

OPTIONS: "老板,你们店都提供哪些服务啊?" ❓ 这个方法有点特殊,它是用来"询问"服务器支持哪些HTTP请求方法,尤其在"跨域请求"中扮演着"侦察兵"的角色。我们会在下一节详细聊聊它。

-

CONNECT: "老板,给我开个秘密通道!" 🔒 CONNECT请求是要求在与代理服务器通信时建立一个"隧道",主要用于HTTPS代理。想象一下,你和服务器之间需要一条加密的"秘密通道"来传输敏感数据,CONNECT就是帮你打通这条通道的"钥匙"。

-

TRACE: "老板,你收到我的指令了吗?原封不动地告诉我!" 👂 TRACE请求会回显服务器收到的请求,主要用于测试或诊断。它会把服务器收到的请求原样返回给你,就像你对着回音壁喊话,想看看你的声音有没有被"加工"过。这可以用来检查请求在传输过程中是否被代理服务器修改。

🔄OPTIONS请求方法及使用场景 :跨域请求的"侦察兵"

OPTIONS方法,就像一个在执行任务前,先去"踩点"的"侦察兵"。它不像GET那样直接"拿东西",也不像POST那样直接"送东西",而是先去问问服务器:"老铁,你这里都支持哪些操作啊?我能从你这儿拿东西吗?我能给你送东西吗?咱们是不是'一家人'啊?"

为什么需要OPTIONS这个"侦察兵"?

想象一下,你是个快递小哥,要给一个陌生的小区送快递。你不能直接冲进去就把快递扔到人家门口吧?你得先问问保安:"你好,我是送快递的,这个小区能进吗?快递是放快递柜还是送上门?" OPTIONS请求就扮演着这个"保安"的角色,它允许客户端在发送真正的请求(比如GET或POST)之前,先向服务器进行一次"预检",问清楚规矩。

OPTIONS请求方法的主要用途有两个:

-

获取服务器支持的HTTP请求方法: 客户端可以发送OPTIONS请求到某个URL,服务器会返回一个

Allow头部,其中列出了该URL支持的所有HTTP方法。这就像你问餐厅老板:"你家都有啥特色菜啊?"老板会把菜单给你看。对于开发者来说,这能帮助他们了解API的"菜单",避免点到"没有"的菜。httpOPTIONS /api/users HTTP/1.1 Host: example.com HTTP/1.1 200 OK Allow: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS Content-Length: 0上面这个例子中,服务器告诉客户端,

/api/users这个资源支持GET、POST、PUT、DELETE和OPTIONS这几种操作。 -

用于检查访问权限(特别是跨域请求): 这是OPTIONS方法最最常见的"战场"!当你的前端代码(比如运行在

a.com)想要请求另一个域名下的资源(比如b.com)时,浏览器会非常谨慎。如果这个请求是"简单请求"(比如GET或POST,且没有自定义头部),浏览器会直接发送。但如果是"复杂请求"(比如PUT、DELETE,或者带有自定义头部),浏览器就会先发送一个OPTIONS请求,也就是"预检请求"(Preflight Request)。这个"预检请求"就像是浏览器在问

b.com的服务器:"嘿,a.com的兄弟想来你这儿拿点东西/放点东西,你允许他这么干吗?他带了点'特殊装备'(自定义头部),你介意吗?" 如果b.com的服务器在响应中明确表示允许(通过设置CORS相关的响应头,比如Access-Control-Allow-Origin),浏览器才会发送真正的请求。否则,浏览器就会直接报错,把请求"扼杀在摇篮里"。代码解释:

假设你的前端代码在

http://localhost:3000,想要向http://api.example.com/data发送一个带有自定义头部X-Custom-Header的PUT请求。浏览器会先发送一个OPTIONS预检请求:httpOPTIONS /data HTTP/1.1 Host: api.example.com Origin: http://localhost:3000 Access-Control-Request-Method: PUT Access-Control-Request-Headers: X-Custom-Header HTTP/1.1 204 No Content Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:3000 Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Headers: X-Custom-Header Access-Control-Max-Age: 86400如果服务器返回了

Access-Control-Allow-Origin、Access-Control-Allow-Methods和Access-Control-Allow-Headers等头部,并且内容符合要求,浏览器才会继续发送真正的PUT请求。否则,你就会在控制台看到恼人的跨域错误。所以,OPTIONS方法就是跨域请求的"开路先锋",没有它,很多跨域操作都寸步难行!

🔧 HTTP 1.0 和 HTTP 1.1 有哪些区别:从"一锤子买卖"到"长期合作"

HTTP/1.0和HTTP/1.1,就像是HTTP协议发展史上的"两兄弟",虽然长得有点像,但脾气秉性却大不相同。它们之间的区别,直接影响了我们上网冲浪的速度和体验。

-

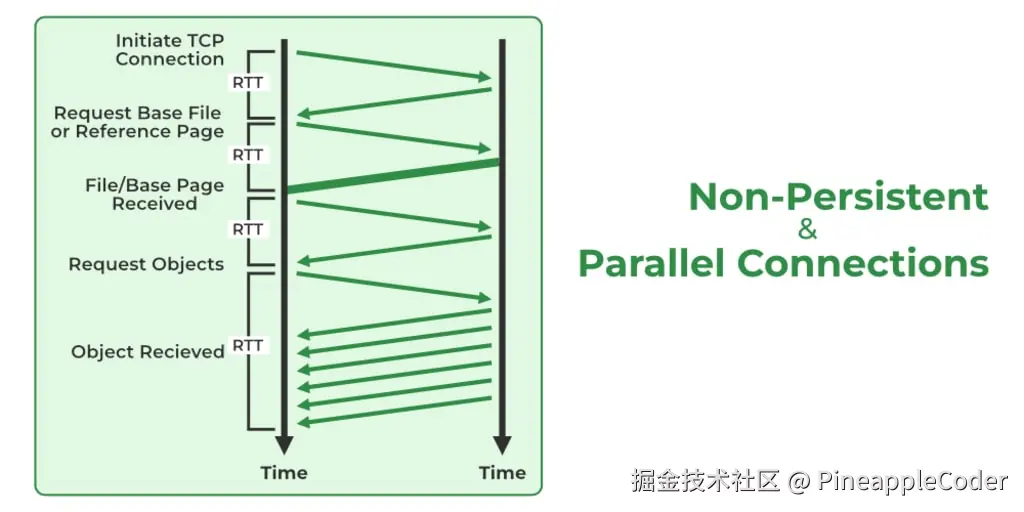

连接方式:短连接 vs 长连接

- HTTP/1.0: 默认是"一锤子买卖"------短连接。每次你向服务器请求一个资源(比如一张图片、一个CSS文件),浏览器都要先和服务器"握手"(建立TCP连接),拿到资源后立刻"拜拜"(关闭TCP连接)。这就像你每次去咖啡店买咖啡,都要重新排队、点单、付款,买完就走,下次再买还要重新来过。如果一个网页有100张图片,那浏览器就得和服务器"握手"100次,效率可想而知。

- HTTP/1.1: 默认是"长期合作"------长连接(Persistent Connection)。一旦浏览器和服务器"握手"成功,这个TCP连接就会保持一段时间,在这段时间里,你可以连续发送多个请求,服务器也会连续返回多个响应,而不用每次都重新建立连接。这就像你办了一张咖啡店的会员卡,第一次去的时候办卡,之后每次去买咖啡,直接刷卡点单就行,不用每次都重新办卡。这样大大减少了TCP连接建立和关闭的开销,尤其是在加载包含大量小文件的网页时,效果立竿见影!

-

带宽利用:按需取用 vs 全盘接收

- HTTP/1.0: 在HTTP/1.0时代,如果你只想看一本书的某一页,图书馆却会把整本书都借给你。也就是说,客户端如果只需要某个资源的一部分,服务器也会把整个资源都发送过来,造成不必要的带宽浪费。

- HTTP/1.1: 引入了范围请求(Range Requests) 。这就像图书馆现在支持"按页借阅"了!你可以告诉服务器:"我只要这个文件的第500到1000字节!" 服务器就会乖乖地只给你发送这一部分。这个特性在下载大文件时特别有用,比如你下载电影时网络突然断了,下次可以从上次中断的地方继续下载,而不是从头再来。服务器收到范围请求后,会返回

206 Partial Content状态码,表示"我只给你发了部分内容哦!"

-

缓存机制:简单粗暴 vs 精打细算

- HTTP/1.0: 缓存机制比较简单,主要靠

Expires头部来告诉浏览器这个资源什么时候过期。过期了就得重新去服务器拿。 - HTTP/1.1: 缓存控制变得更加"精打细算"了,引入了

Cache-Control、ETag、If-Modified-Since、If-None-Match等一系列头部。这些头部允许客户端和服务器更细致地协商缓存策略,比如"这个资源多久内有效"、"如果资源没变就用缓存的"、"上次你给我的是这个版本,现在变了吗?"。这就像图书馆对图书的管理更加智能化,可以根据图书的"版本号"和"最后修改时间"来决定是否需要更新,大大提高了缓存的效率和准确性。

- HTTP/1.0: 缓存机制比较简单,主要靠

-

Host头:单打独斗 vs 一拖多

- HTTP/1.0: 没有强制要求在请求中包含

Host头。这导致一个IP地址通常只能对应一个域名。就像一个门牌号只能住一户人家。 - HTTP/1.1: 强制要求在请求中包含

Host头。这使得一个IP地址可以对应多个域名(也就是虚拟主机 )。服务器可以根据Host头来判断客户端到底想访问哪个域名下的网站。这就像一个小区里有很多栋楼,每栋楼都有自己的门牌号,快递员可以根据门牌号准确地找到要送达的楼栋,即使这些楼都在同一个小区里。这极大地节省了IP地址资源,也方便了网站的部署和管理。

- HTTP/1.0: 没有强制要求在请求中包含

-

新增方法:功能更强大

- HTTP/1.1在HTTP/1.0的基础上,新增了PUT、DELETE、OPTIONS、TRACE、CONNECT等方法,使得HTTP协议的功能更加完善,能够支持更复杂的应用场景。就像手机从只能打电话发短信,到能拍照、上网、玩游戏一样,功能越来越强大。

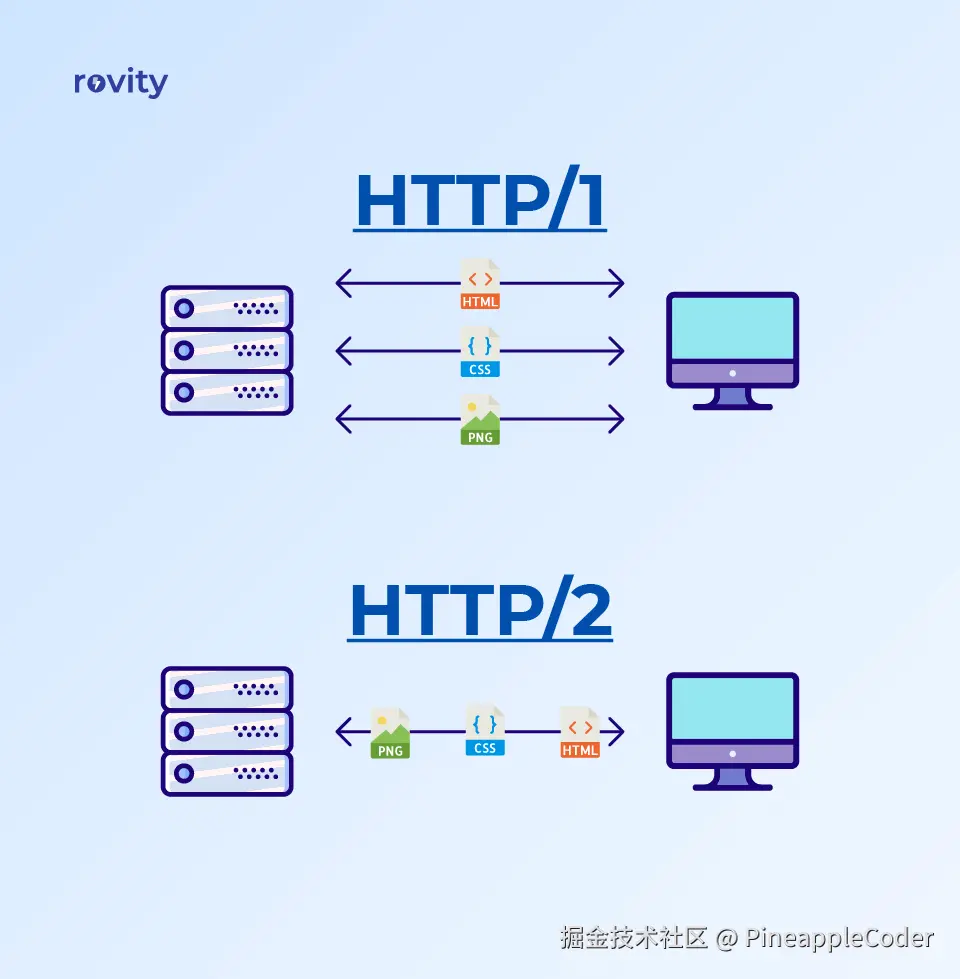

🚀HTTP 1.1 和 HTTP 2 的区别 :速度与激情的碰撞

HTTP/2,就像是HTTP家族里的"超跑",它在HTTP/1.1这个"老司机"的基础上,进行了全方位的性能升级,尤其是在移动网络和高延迟环境下,它的表现简直是"飞一般的感觉"!

-

二进制分帧:从"文本唠嗑"到"二进制密语"

- HTTP/1.1: 就像两个人在打电话,说的是大白话(文本),虽然能听懂,但效率不高,而且容易被"偷听"。所有的头部信息都是文本形式,解析起来比较慢。

- HTTP/2: 变成了两个人在用"加密电台"交流,说的是"二进制密语"。它把所有信息(包括请求头、请求体、响应头、响应体)都拆分成一个个小小的、带有编号的"二进制帧"。这些"帧"可以乱序发送,到达目的地后再根据编号重新组装。这就像你寄快递,HTTP/1.1是把所有东西都放在一个大箱子里寄出去,而HTTP/2是把大箱子里的东西拆分成很多小盒子,每个小盒子都有一个编号,然后这些小盒子可以并行地运输,到达目的地后再根据编号重新组装。这种方式使得解析更高效,也更安全,为后面的"黑科技"打下了基础。

-

多路复用:告别"排队等候",享受"并行处理"

- HTTP/1.1: 存在一个让人头疼的"队头阻塞"问题。想象一下,你和朋友去餐厅吃饭,你们点了好几道菜,但是餐厅规定一次只能上一个菜,上完一个才能上下一个。如果第一道菜迟迟不上,后面的菜就都得等着,这就是"队头阻塞"。在HTTP/1.1中,一个TCP连接在同一时间只能处理一个请求-响应,如果前一个请求没有完成,后面的请求就会被阻塞,大大影响了效率。

- HTTP/2: 实现了多路复用(Multiplexing)。在一个TCP连接上,客户端和服务器可以同时发送多个请求和响应,而且这些请求和响应之间互不影响,不会出现"队头阻塞"。每个请求和响应都被分配一个唯一的流ID,数据被分成帧后,可以乱序发送,到达目的地后再根据流ID重新组装。这就像餐厅现在可以同时处理你们点的所有菜,哪个菜做好了就先上哪个,大大提高了上菜速度!

-

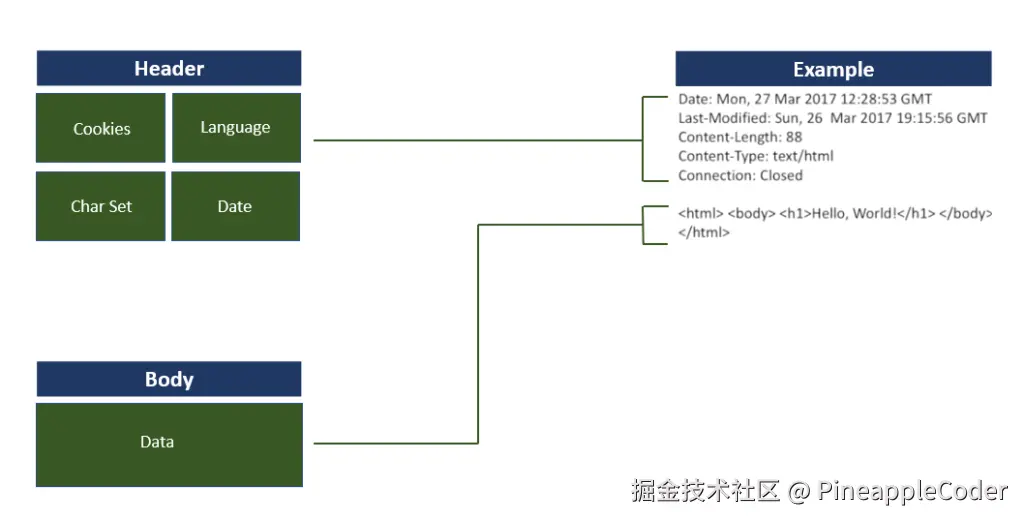

头部压缩:告别"重复啰嗦",只说"重点"

- HTTP/1.1: 每次请求都会携带大量的头部信息,比如

User-Agent(你的浏览器信息)、Accept(你接受什么类型的文件)等等。这些信息很多都是重复的,每次都发一遍,就像两个人聊天,每次都要重复一遍"你好,我是小明,我今年18岁,我喜欢吃苹果......"非常啰嗦,浪费带宽。 - HTTP/2: 引入了**头部压缩(HPACK)**技术。它会维护一个共享的"字典"(静态表和动态表),把那些重复出现的头部信息都存起来,下次再遇到就只发送一个索引号,而不是发送完整的字符串。对于那些变化的头部信息,它也会进行增量编码。这就像你和朋友聊天,第一次介绍完自己,后面再聊天就直接说"小明"就行了,不用每次都重复全名和爱好。这大大减少了请求和响应的大小,提高了传输效率。

- HTTP/1.1: 每次请求都会携带大量的头部信息,比如

-

服务器推送:从"你问我答"到"未卜先知"

- HTTP/1.1: 客户端就像个"好奇宝宝",先问服务器要HTML文件,拿到HTML后,再解析,发现里面有CSS、JavaScript、图片等资源,然后再一个一个地去问服务器要。这个过程会增加额外的往返时间(RTT),影响加载速度。

- HTTP/2: 引入了服务器推送(Server Push)。服务器就像个"未卜先知"的"老司机",当客户端请求HTML文件时,服务器会"猜"到你接下来可能还需要哪些CSS、JavaScript、图片等资源,然后主动把这些资源"推"给客户端,而不需要客户端再次请求。这就像你点了一份套餐,服务员在给你上主菜的同时,就把你可能需要的饮料、小吃等也一起送上来了,省去了你再次点单的时间,是不是很贴心?

🔒HTTP 和 HTTPS 协议的区别:安全与不安全的"爱情故事"

在互联网这个大舞台上,HTTP和HTTPS就像一对"欢喜冤家",它们都负责数据的传输,但一个"大大咧咧",一个"小心翼翼"。它们之间最大的区别,就是安全性。

-

安全性:明文传输 vs 加密传输

- HTTP: 就像一个"透明人",它传输的数据都是明文的。这意味着在数据传输过程中,如果你的数据被"坏人"截获了,他们可以清清楚楚地看到你发送的每一个字、每一个图片。这就像你写信不用信封,直接把信的内容写在明信片上寄出去,任何人都能看到你的信件内容,非常不安全!你的银行卡号、密码、个人隐私信息,都可能被一览无余。

- HTTPS: 就像一个"全副武装的特工",它在HTTP的基础上,加入了SSL/TLS协议这层"加密外衣"。数据在传输之前会进行加密,即使被"坏人"截获,他们看到的也只是一堆乱码,根本无法解读。这就像你写信会用一个加密的信封把信件装起来,只有拥有钥匙的人才能打开信封看到内容,大大提高了安全性!你的敏感信息得到了严密的保护。

-

端口:80 vs 443

- HTTP: 默认使用80端口,就像是普通邮件的投递口。

- HTTPS: 默认使用443端口,就像是加密邮件的专用投递口。

-

证书:有无"身份证"

- HTTP: 不需要"身份证"。

- HTTPS: 需要SSL/TLS证书。这个证书就像是网站的"身份证",由权威的证书颁发机构(CA)颁发。它用来验证服务器的身份,确保你访问的网站是真实的,而不是一个伪造的"钓鱼网站"。当你访问一个HTTPS网站时,浏览器会检查这个"身份证",如果合法,就会显示一个"小锁头"图标,告诉你"这里很安全,可以放心访问!"

-

连接方式:无状态 vs 安全可靠

- HTTP: 连接方式简单,是无状态的。它只管发送和接收数据,不关心数据是否安全,是否被篡改。

- HTTPS: HTTP协议与SSL/TLS协议结合使用,不仅可以进行加密传输 ,还能进行身份认证 和数据完整性验证。这意味着它不仅保证了数据的隐私性,还确保了数据在传输过程中没有被篡改,并且你连接的是正确的服务器。这就像你和朋友打电话,不仅内容加密了,还能确认对方就是你的朋友,而且通话过程中没有人窃听或修改你们的对话。

-

成本:免费 vs 付费

- HTTP: 免费使用,就像是路边免费的公共电话亭。

- HTTPS: 需要购买SSL/TLS证书,因此会产生一定的成本。这就像你要办理一张VIP电话卡,虽然要花钱,但能享受更安全、更优质的服务。

总结:

在当今这个"隐私至上"的时代,HTTPS已经成为网站的"标配"。无论是为了保护用户的数据安全,还是为了提升网站在搜索引擎中的排名(Google等搜索引擎会优先收录HTTPS网站),HTTPS都是大势所趋。所以,如果你还在用HTTP,赶紧给你的网站"穿上"HTTPS这件"安全外衣"吧!

总结

好了,各位前端的"打工人"们,经过这一番"摸爬滚打",相信你对HTTP这位"老朋友"已经有了更深入的了解。从各种请求方法的"使命",到OPTIONS的"侦察兵"作用,再到HTTP/1.0、HTTP/1.1、HTTP/2的"进化史",以及HTTP和HTTPS的"安全故事",你是不是感觉HTTP面试题再也不是"拦路虎"了?

记住,面试不仅仅是考察你的知识储备,更是考察你对知识的理解和表达能力。希望本文能帮助你用最生动、最有趣的方式,征服面试官,拿到心仪的Offer!祝你面试顺利,前程似锦!