无监督学习是机器学习的重要分支,它从无标签数据中发现隐藏模式和结构。以下是关于无监督学习的深度解析:

一、核心概念

1. 定义与特点

无监督学习处理没有预先标记的数据集,目标是:

-

发现数据中的隐藏模式

-

识别内在结构

-

提取有意义特征

2. 与监督学习的对比

| 特性 | 无监督学习 | 监督学习 |

|---|---|---|

| 数据要求 | 无需标签 | 需要标注数据 |

| 目标 | 发现结构 | 预测输出 |

| 应用场景 | 探索性分析 | 预测性任务 |

| 典型算法 | K-means, PCA | 回归, 分类 |

二、主要算法分类

1. 聚类分析

将相似数据分组:

-

K-means:基于距离的划分聚类

-

层次聚类:构建树状聚类结构

-

DBSCAN:基于密度的聚类

-

高斯混合模型(GMM):概率软聚类

2. 降维技术

减少特征维度:

-

PCA:主成分分析(线性)

-

t-SNE:t分布随机邻域嵌入(非线性)

-

UMAP:统一流形逼近与投影

-

自动编码器:神经网络降维

3. 关联规则学习

发现变量间关系:

-

Apriori:频繁项集挖掘

-

FP-Growth:高效频繁模式发现

4. 异常检测

识别异常点:

-

孤立森林

-

局部离群因子(LOF)

-

一类SVM

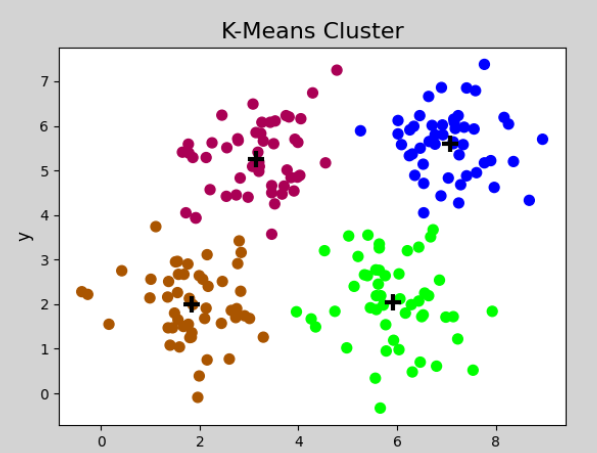

三、k-means聚类

K-means是最经典且广泛使用的聚类算法之一,属于无监督学习。下面我将全面介绍K-means的原理、实现和应用。

算法原理

k-means 聚类的核心目标是将 n 个数据点划分到 k 个簇中,通过优化以下两个条件来达到最佳的聚类效果:

-

数据点归属原则:

- 每个数据点会被分配到距离最近的簇中心所在的簇。具体来说,对于数据集中的每一个点,计算它与所有簇中心(质心)的欧氏距离,然后将其归入距离最短的那个簇。

- 公式化表示:对于数据点 ( x_i ),其所属的簇 ( C_j ) 满足 ( j = \text{argmin}_k ||x_i - \mu_k||^2 ),其中 ( \mu_k ) 是第 k 个簇的中心。

-

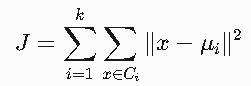

优化目标:

- 算法通过迭代优化,使得所有簇内数据点到其簇中心的平方距离和(也称为簇内平方和,Within-Cluster Sum of Squares, WCSS)最小化。

- 数学表达式:最小化目标函数

其中:

-

Ci:第i个簇

-

μi:第i个簇的质心

-

x:数据点

算法步骤的详细说明:

-

初始化:

- 随机选择 k 个数据点作为初始的簇中心(质心)。这一步对最终聚类结果有较大影响,常见的改进方法包括 k-means++ 初始化,以减少对初始中心的敏感性。

-

分配阶段:

- 遍历所有数据点,计算每个点到当前各个簇中心的距离,并将其分配到最近的簇。通常使用欧氏距离,但也可以根据具体问题选择其他距离度量(如曼哈顿距离)。

-

更新阶段:

- 重新计算每个簇的中心,即取簇内所有数据点的均值作为新的质心。例如,对于簇 ( C_j ),其新中心 ( \mu_j ) 更新为 ( \mu_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x_i \in C_j} x_i )。

-

迭代优化:

- 重复分配和更新步骤,直到满足停止条件(如质心变化小于某个阈值,或目标函数 ( J ) 的变化不再显著)。

应用场景示例:

- 客户细分:在市场营销中,根据客户的购买行为、 demographics 等特征,将客户分成不同的群体,以便制定个性化策略。

- 图像压缩:通过将图像中颜色相近的像素聚类,用少量代表性颜色替代原始颜色,减少存储空间。

- 异常检测:通过聚类分析,将正常数据和异常数据分离,例如在网络安全中识别异常流量。

注意事项:

- 需要预先指定簇的数量 k,选择不合适的 k 值可能导致聚类效果不佳。可以通过肘部法则(Elbow Method)或轮廓系数(Silhouette Score)来确定最佳 k 值。

- 对噪声和异常值敏感,因为平方距离会放大离群点的影响。改进方法包括使用 k-medoids 或其他鲁棒性更强的算法。

通过以上步骤和优化目标,k-means 能够高效地将数据划分为具有高内聚性的簇,适用于大规模数据集的聚类任务。

四、k-means聚类的使用

class sklearn.cluster.KMeans( n_clusters=8, *, init='k-means++', n_init='auto', max_iter=300, tol=1e-4, verbose=0, random_state=None, copy_x=True, algorithm='lloyd' )

二、核心参数详解

1. 聚类配置参数

| 参数 | 类型 | 说明 | 推荐值 |

|---|---|---|---|

n_clusters |

int | 要形成的簇数(k值) | 通过肘部法则确定 |

init |

str/array | 初始化方法 | 'k-means++'(默认) 或 'random' |

n_init |

int/str | 不同初始化的运行次数 | 'auto' 或 10(默认) |

algorithm |

str | K-means算法变体 | 'lloyd'(默认), 'elkan' |

2. 优化控制参数

| 参数 | 类型 | 说明 | 推荐值 |

|---|---|---|---|

max_iter |

int | 单次运行的最大迭代次数 | 300(默认) |

tol |

float | 收敛阈值 | 1e-4(默认) |

random_state |

int | 随机种子 | 任意整数(保证可复现) |

三、主要属性

训练后模型将获得以下重要属性:

| 属性 | 说明 | 形状 |

|---|---|---|

cluster_centers_ |

簇中心坐标 | (n_clusters, n_features) |

labels_ |

每个样本的簇标签 | (n_samples,) |

inertia_ |

样本到最近簇中心的平方距离和 | 标量 |

n_iter_ |

实际迭代次数 | 标量 |

四、核心方法

1. 训练模型

fit(X, y=None, sample_weight=None)

-

X:训练数据,形状 (n_samples, n_features) -

sample_weight:样本权重,形状 (n_samples,)

2. 预测簇标签

predict(X, sample_weight=None)

返回每个样本所属的簇

3. 训练并预测

fit_predict(X, y=None, sample_weight=None)

一步完成训练和预测

4. 模型评分

score(X, y=None, sample_weight=None)

返回负的inertia值(越大越好)

python

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn.datasets import make_blobs

import matplotlib.pyplot as plt

# 生成样本数据

X, _ = make_blobs(n_samples=300, centers=4, random_state=42)

# 创建KMeans实例

kmeans = KMeans(

n_clusters=4,

init='k-means++',

n_init=10,

max_iter=300,

random_state=42

)

# 训练模型

kmeans.fit(X)

# 可视化结果

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=kmeans.labels_, cmap='viridis')

plt.scatter(kmeans.cluster_centers_[:, 0],

kmeans.cluster_centers_[:, 1],

s=200, marker='*', c='red')

plt.title('K-means Clustering')

plt.show()