一)阻抗计算模型:(常用几款)

1.外层:

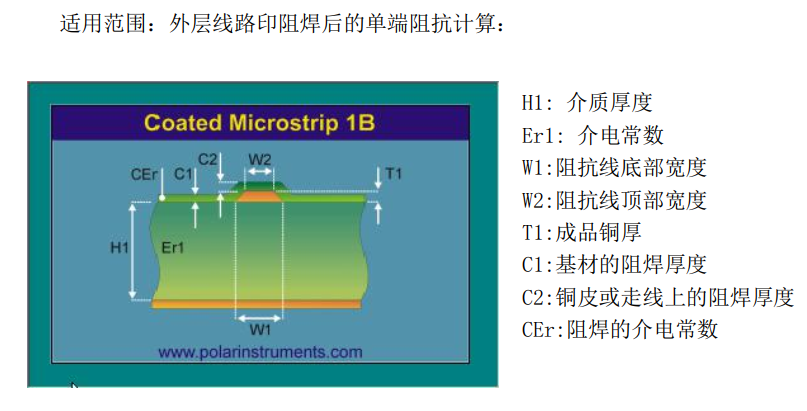

- 外层单端阻抗计算模型

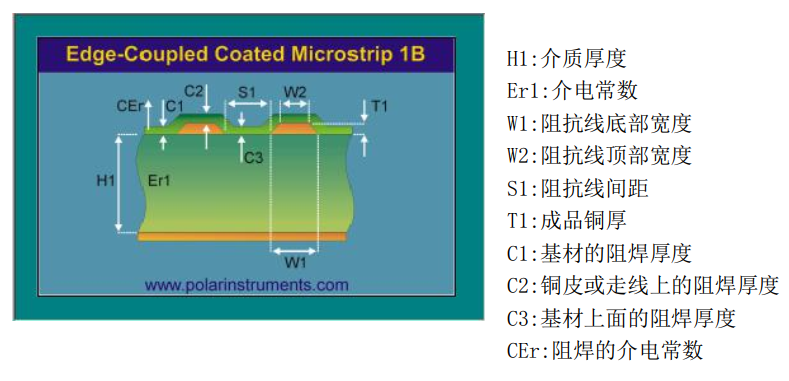

- 外层差分阻抗计算模型

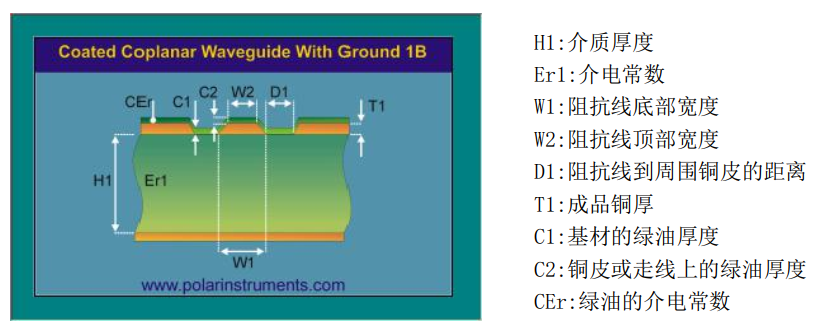

- 外层单端阻抗共面计算模型

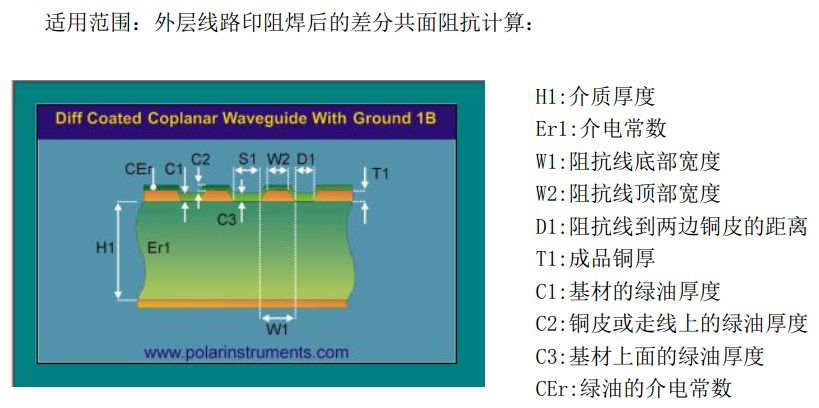

- 外层差分阻抗共面计算模型

2.内层

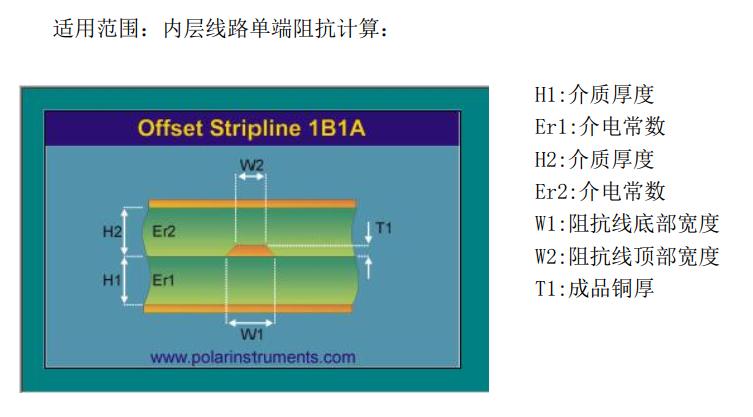

- 内层单端阻抗计算模型

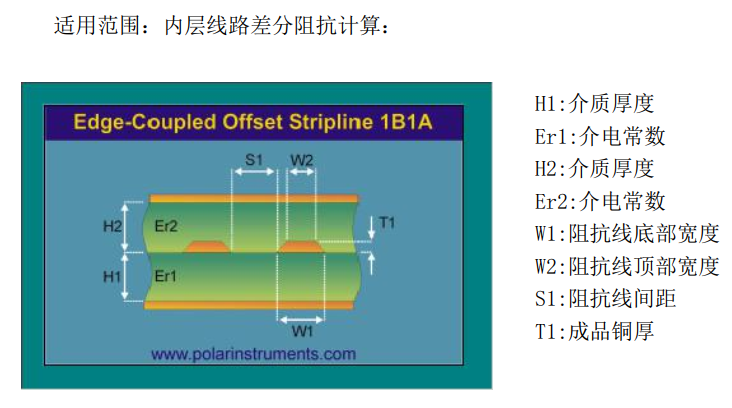

- 内层差分阻抗计算模型

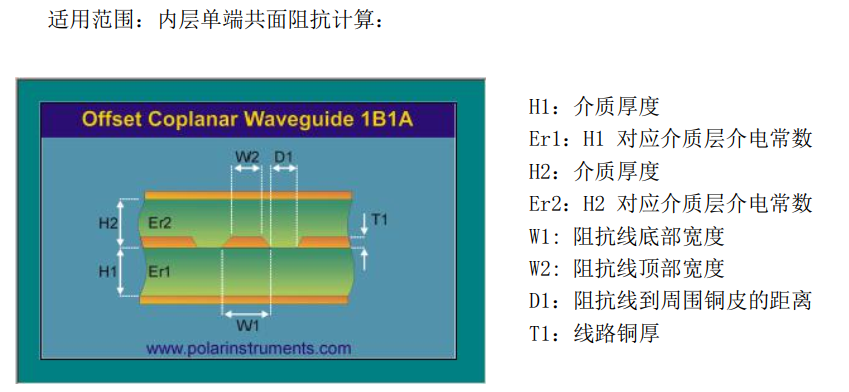

- 内层单端阻抗共面计算模型

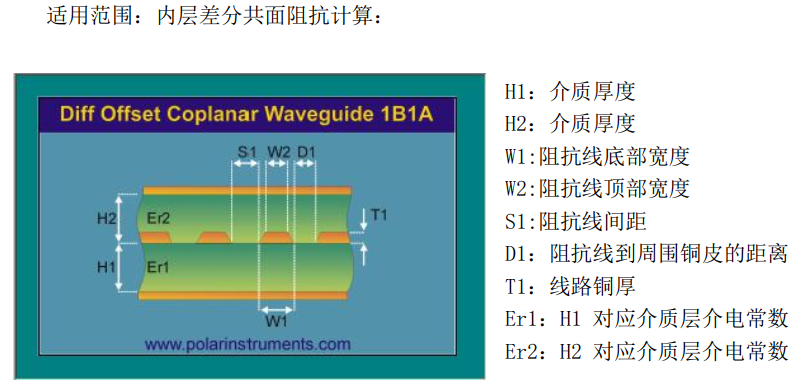

- 内层差分阻抗共面计算模型

3.其他

- 嵌入式单端阻抗计算模型

- 嵌入式单端阻抗共面计算模型

- 嵌入式差分阻抗计算模型

- 嵌入式差分阻抗共面计算模型

1.1 外层单端阻抗计算模型

1.2 外层差分阻抗计算模型

1.3 外层单端阻抗共面计算模型

1.4 外层差分阻抗共面计算模型

2.1 内层单端阻抗计算模型

2.2 内层差分阻抗计算模型

2.3 内层单端阻抗共面计算模型

2.4 内层差分阻抗共面计算模型

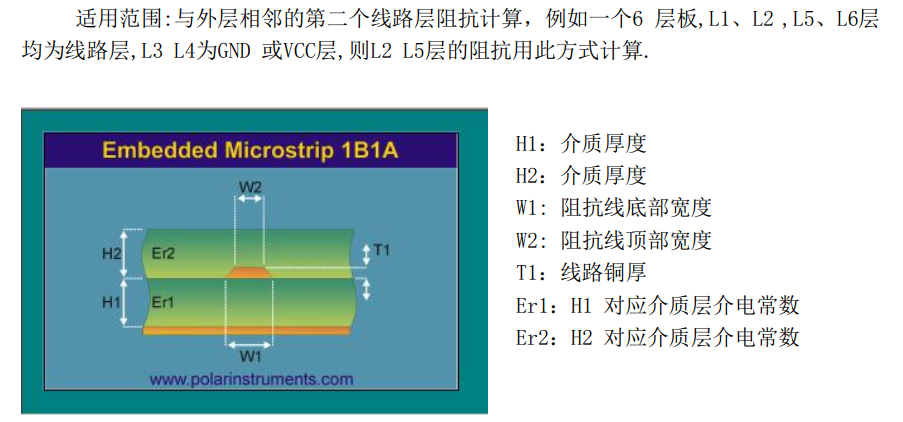

3.1 嵌入式单端阻抗计算模型

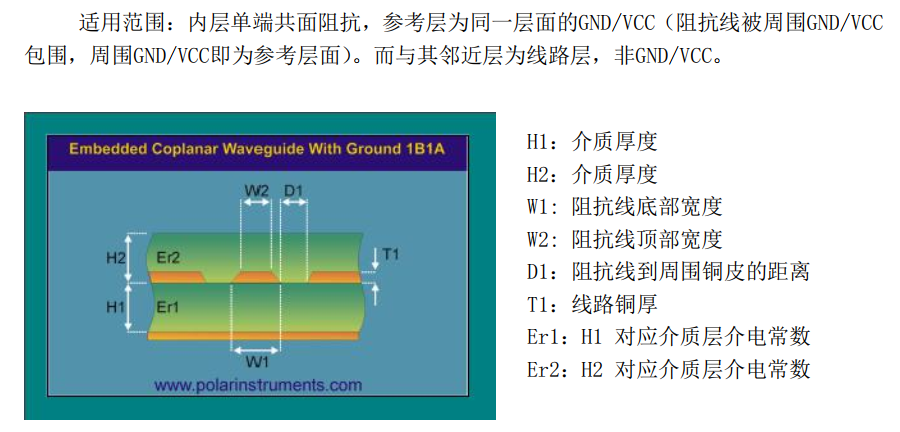

3.2 嵌入式单端阻抗共面计算模型

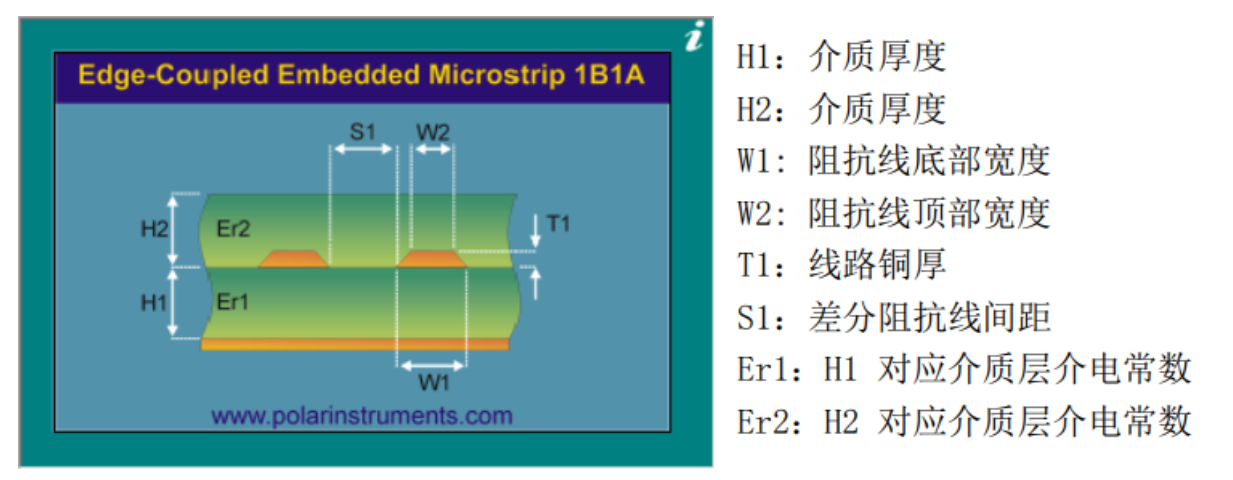

3.3 嵌入式差分阻抗计算模型

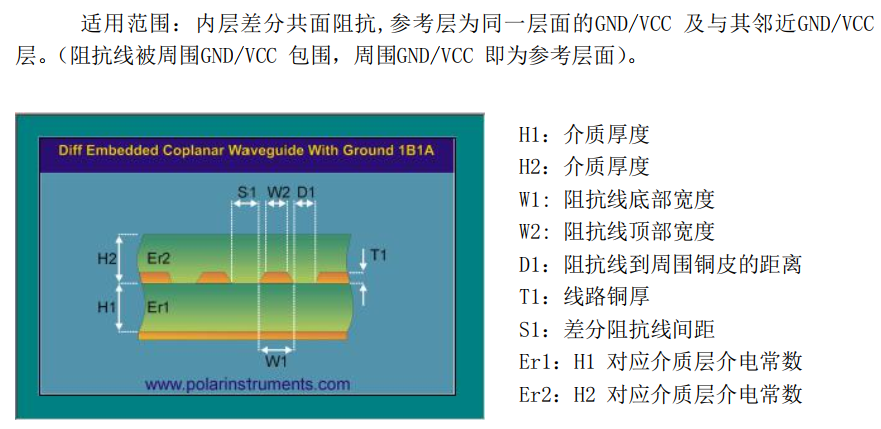

3.4 嵌入式差分阻抗共面计算模型

以上为常用模型,当然还有其他模型,比如走线在top层,第二层挖空,参考第三层GND等等...

不一一列举了.上面的模型够用解决90%的问题。

二)关于参数,怎么取经验值?

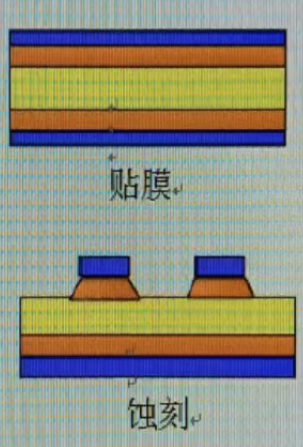

①W1=W2+1mil (W2单边腐蚀0.5mil,呈梯形)

②ETCH厚度

- 表层走线厚度:0.035mm(18um基铜+17um电镀铜,1.4mil,1oc)

- 内层走线厚度:0.0152mm(0.6mil,0.5oc)

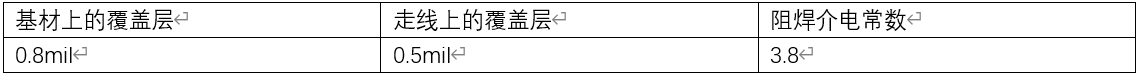

③阻焊油参数(仅参考,以你选的工厂的参数为准):

④层叠机构参数(这个最好找工厂要)

以下是我总结的经验值,供参考:

|------|---------------|-----|----------|------------|

| PP类型 | 相对介电常数(1GHz内) | RC | 成品厚度(mm) | 成品厚度H(mil) |

| 7628 | 4.5 | 43% | 0.19 | 7.5 |

| 3313 | 4.3 | 58% | 0.095 | 3.7 |

| 2116 | 4.25 | 58% | 0.13 | 5 |

| 2313 | 4.05 | 54% | 0.094 | 3.7 |

| 1080 | 3.8 | 48% | 0.076 | 3 |

注:FR4板材其介电常数为3.9-4.5,,聚四氟乙烯板材其介电常数为2.2-3.9

问:线宽我们选W1还是W2?

取W1。

在 SI9000 模型中,W1 通常指阻抗线下线宽(成品线宽,即画图设计走线宽度),W2 指阻抗线上线宽(走线顶端宽度)。菲林照出来的线宽是我们设计输出的光绘线宽,更接近 W1。

(素材源自嘉立创)

在 PCB 生产流程中:

光绘机,将Gerber线路印到两片菲林胶片,再叠到覆铜板上打紫外光,覆铜板上固化的感光膜,可以保护底下覆盖的铜不被蚀刻剂分解掉。光绘线宽对应的是 PCB 上的线宽,即取值 W1,而蚀刻后由于侧蚀等因素,实际的上线宽(W2)会小于下线宽(W1)。

或者多参考几家,这位博主写的也很好:si9000计算

喜欢 谢工碎碎念的制作,点点喜欢 收藏,关注!