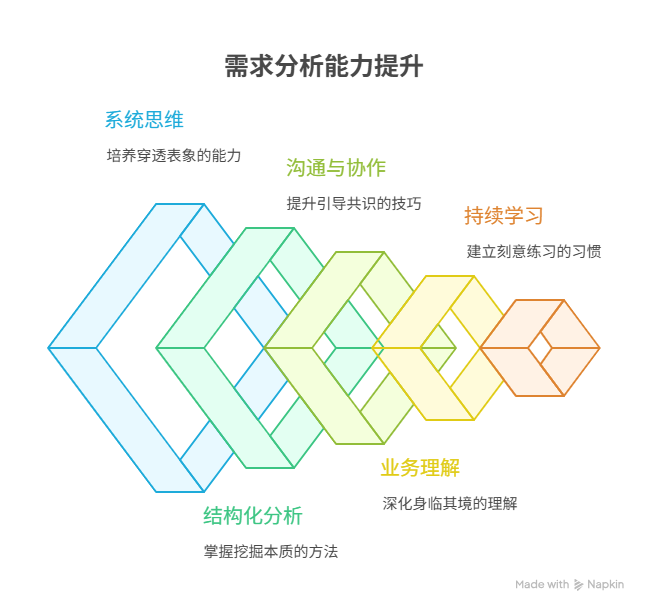

要系统性地提升需求分析能力,核心在于实现从一个被动的"需求记录员",向一个主动的、价值驱动的"业务问题解决者"的深刻转型。要完成这一蜕变,必须在五个关键领域进行系统性的修炼与实践:培养"穿透表象"的系统思维能力、掌握"挖掘本质"的结构化分析方法、提升"引导共識"的沟通与协作技巧、深化"身临其境"的业务理解与用户同理心、以及建立"刻意练习"的持续学习与反思习惯。

其中,转变思维模式是所有能力提升的根基。这意味着,当面对一个"我想要一个导出按钮"的需求时,平庸的分析者会直接记录下来,而卓越的分析者,则会启动一连串的追问:"您为何需要导出?导出的数据将用于什么场景?是为了制作一份怎样的报告?这份报告将帮助您做出什么决策?" 这种刨根问底、探寻问题本质的思维,能够穿透用户表面的功能诉求,直达其内心深处的、真正的目标与痛点,这是确保我们最终构建出"有价值"而非仅仅"可用"产品的前提。

一、能力"重塑":从"需求翻译员"到"价值架构师"

在探讨"如何提升"的具体技巧之前,我们必须首先对"需求分析"这一岗位,建立一个更高维度的、现代化的认知。在许多组织中,需求分析师或产品经理的角色,常常被错误地定位为一个"需求翻译员"------其主要工作,似乎就是忠实地、不加过滤地,将来自业务方或客户的语言,翻译成研发团队能够看懂的技术规格。

然而,一个真正卓越的需求分析专家,其角色更像是一位"业务价值的架构师"或"企业的商业医生" 。他们的核心价值,绝非仅仅是"传递信息",而是通过一系列专业的诊断、分析和引导,帮助业务方"发现"他们自己都未能清晰表达的、最根本的问题和机会 。他们不仅要回答"做什么",更要持续地、深刻地,去追问和定义"为何而做",并设计出能够系统性地解决"为何"的、最高效的"做什么"的方案。

1. 需求的"冰山"之下

用户提出的需求,往往只是冰山浮在水面之上的那一角。例如,用户提出的需求是"我需要一匹更快的马"。

被动的翻译员,会忠实地记录下来,然后去研究如何培育和训练更快的马。

主动的架构师 ,则会深入地探究其背后的、冰山之下的真实目标:"您为何需要一匹更快的马?" 通过深入的访谈和场景分析,他可能会发现,用户真正的、未被言说的需求是"我希望能更快、更省力地,从甲地到达乙地"。

一旦对问题的定义,从"需要更快的马"跃迁到"需要更快的移动方式",那么,解决方案的可能性,就从"马"的范畴,被极大地拓宽到了"汽车"、"火车"甚至"飞机"的全新维度。提升需求分析能力,其本质,就是提升这种穿透表象、洞察本质的分析能力。

2. 分析能力的巨大经济价值

这种能力,具有巨大的、可量化的经济价值。需求阶段是整个项目生命周期中,杠杆率最高的阶段。一个在需求阶段被发现并纠正的错误,其成本几乎为零;而如果这个错误,被遗漏到了产品上线之后,其修复成本(包括研发返工、测试回归、市场公关、用户流失等),可能会是前者的数百倍 。苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯的名言,是对需求分析价值的最佳注解:"如果你正确地定义了问题,那么你几乎就已经拥有了解决方案。" 需求分析,正是那个至关重要的"定义问题"的过程。

二、核心能力一:系统思维

系统思维,是优秀需求分析师的底层操作系统。它是一种将事物视为一个相互关联的、动态的整体,而非一堆孤立零件的思维模式。

能力定义:能够理解一个独立需求,在整个业务流程、技术架构和用户体验中所处的位置,并能预见到它可能引发的"涟漪效应"。

如何提升:

绘制上下文关系图:在分析任何一个新需求时,都强迫自己,画一张简单的上下文关系图。中心是"我们的系统",围绕着它,画出所有与它直接交互的"外部角色"(如用户、管理员、第三方支付平台、内部数据仓库等)。然后,标出新需求,将会影响到哪些已有的交互关系,或新增哪些新的交互关系。

学习因果回路图:对于更复杂的问题,可以尝试学习绘制因果回路图。这是一种能够帮助我们理解系统中各个变量之间,相互增强或相互制约的"反馈循环"的可视化工具。

实践"向上追溯" :对于每一个接收到的、看似微小的需求,都养成一个"向上追溯"的习惯。不断地问自己:"这个功能,支撑了我们哪个更上层的业务流程?这个业务流程,又服务于我们的哪个核心用户场景?这个用户场景,最终如何贡献于我们本季度的那个最重要的业务目标?"

三、核心能力二:结构化分析

结构化分析,是将一个庞大、模糊、非结构化的问题,"化整为零、化繁为简"的核心技术能力。

能力定义:能够运用一系列专业的、可视化的建模工具,将混杂的业务信息,梳理成清晰、严谨、逻辑自洽的分析模型。

如何提升:

精通业务流程建模 :这是需求分析师的"看家本领"。必须熟练地使用标准流程图、跨职能泳道图等工具,清晰地、完整地,描绘出业务的"现状流程"和"未来流程"。一份清晰的流程图,是与业务方和研发团队,进行高效沟通的最佳载体。

掌握数据建模 :通过绘制实体关系图,可以帮助我们理清业务领域中,所有核心的"名词"及其关系。这对于保障系统的数据一致性和完整性,至关重要。

运用决策树与决策表 :当遇到一个包含了大量复杂、嵌套的"如果...那么..."业务规则的需求时,单纯的文字描述,很容易产生遗漏和矛盾。此时,决策树 和决策表,是进行穷举、梳理和验证这些复杂规则的、最强大的分析工具。

四、核心能力三:引导与沟通

如果说结构化分析是"硬功夫",那么引导与沟通,则是需求分析师必须具备的"软实力"。再强大的分析能力,如果不能通过有效的沟通,来获取信息和建立共识,也将是"屠龙之技"。

能力定义:能够有效地,从不同背景、不同立场、甚至相互冲突的干系人那里,获取真实、完整的信息,并引导他们,就一个共同的解决方案,达成共识。

如何提升:

学习并实践"引导技术" :组织和引导一次高效的需求工作坊,是高级分析师的核心能力之一。这需要学习会议议程设计、时间管理、开放空间技术、世界咖啡等专业的引导方法。

掌握强有力的"提问"艺术 :反复练习"5个为什么 "分析法,来探寻根本原因。并学会有意识地,在不同场景下,使用"开放式问题 "(用于发散探索)和"封闭式问题"(用于收敛确认)。

刻意练习"积极倾听" :积极倾听,远不止"保持安静"。它是一套包含复述、总结、确认、以及对非语言信息的观察在内的、完整的技术组合。

五、核心能力四:业务理解与用户同理心

技术和工具,是"术";而对业务和用户的深刻理解,则是"道"。一个不懂业务的需求分析师,其分析,必然是肤浅的。

能力定义:能够用业务方的语言,进行无障碍的沟通,并能真正地,站在用户的视角,去感受他们的处境和情绪。

如何提升:

成为"半个"业务专家:不要只停留在会议室里。主动地,去阅读你所在行业的分析报告,去学习你所服务部门的日常工作流程,去理解他们的绩效考核指标。当你可以和他们,讨论他们工作中的"行话"和"痛点"时,你才能真正赢得他们的信任。

沉浸式的用户研究 :不要只依赖于二手的研究报告 。争取机会,去亲身参与 用户访谈,去现场观察 可用性测试,甚至,可以申请到客服部门,"轮岗"一天,去亲耳听听用户的抱怨。

运用同理心地图:这是一个强大的、协同的工具。与团队一起,围绕一个典型的用户画像,共同地,去填充他/她在一个特定场景下的"所见、所闻、所想、所说",并深入地分析其背后的"痛苦"与"期望"。

六、在实践中"融合"与"精进"

需求分析能力,如同游泳,你永远无法通过只阅读书籍来学会,它必须在一次次的、真实的实践中,才能得以磨练和提升。

从"模仿"到"超越" :对于初学者,最快的成长路径,是"贴身"学习。争取机会,去观摩资深的需求分析师,是如何主持一场工作坊、如何进行一次用户访谈的。仔细地观察、模仿,并在自己的实践中,不断地反思和总结,逐步形成自己的风格。

工具是"思维的放大器" :工具,本身并不能替代思考,但好的工具,可以为我们结构化的、高质量的思考,提供支持和载体。

一个像 Worktile 内置的白板 或脑图这样的、灵活的可视化协作工具,能够极大地激发团队,在进行业务流程建模或用户旅程分析时的创造力和协同效率。

一个像 PingCode 这样专业的、为研发场景量身定制的需求管理 工具,则通过其内置的"史诗-用户故事-子任务"的层级结构和必填字段,能够"强制性"地,引导你,对需求,进行更结构化、更严谨的分析和定义。

建立个人反馈闭环 :勇敢地、主动地,向与你协作的下游(如开发、测试)和上游(如业务方),寻求关于你工作的反馈。"我上次写的那个需求,你觉得清晰吗?有没有哪些地方,让你感到了困惑?" 这种谦逊的、持续寻求反馈的态度,是实现能力自我突破的终极加速器。

常见问答 (FAQ)

Q1: 我不是产品经理,也需要提升需求分析能力吗?

A1: 需要。在现代的跨职能团队中,需求分析,不再是某个单一岗位的"专利",而是一种所有成员都应具备的"核心素养"。开发人员,需要具备分析技术可行性的能力;测试人员,需要具备分析需求可测试性的能力。

Q2: 对于初学者,应该从哪项核心能力开始入手?

A2: 建议从"结构化分析 "和"提问与沟通 "这两项最基础、也最实用的能力入手。首先,学习如何使用流程图 和用户故事 ,来清晰地表达和梳理信息。同时,在每一次沟通中,都刻意地,练习"多听、多问为什么"。

Q3: 如何分析一个技术性非常强的、我不太懂的需求?

A3: 此时,你的角色,应从"定义者 ",转变为"最佳的引导者和提问者 "。你需要做的,不是假装自己很懂,而是组织一个由该领域"技术专家 "组成的专题讨论会,然后,运用你专业的引导 和提问技巧,帮助他们,将他们脑中复杂的、非结构化的技术构想,梳理成一份清晰的、结构化的、所有人都能理解的需求文档。

Q4: 敏捷开发是不是意味着我们不需要做深入的需求分析了?

A4: 这是一个巨大的误解。敏捷,并非"不做分析",而是将一次性的、重量级的"大分析",分解为了贯穿于整个项目过程的、小批量的、持续的、更高频的"微分析"。敏