目录

[1. 描述性分析:发生了什么?](#1. 描述性分析:发生了什么?)

[2. 诊断性分析:为什么发生?](#2. 诊断性分析:为什么发生?)

[3. 预测性分析:可能会发生什么?](#3. 预测性分析:可能会发生什么?)

[4. 指导性分析:我们应该做什么?](#4. 指导性分析:我们应该做什么?)

数据分析的核心目标是从数据中获取洞见,以支持决策。根据其目标、方法和应用深度,通常分为四个层次:

1. 描述性分析:发生了什么?

- 定义: 这是最基本也是最广泛使用的分析形式。它通过汇总、聚合和可视化历史数据,回答"发生了什么?"的问题。其核心在于描述和总结过去和当前的状态,揭示数据的基本模式、趋势和关键指标(KPIs)。

- 关键特征:

- 基于历史数据。

- 关注事实性的总结。

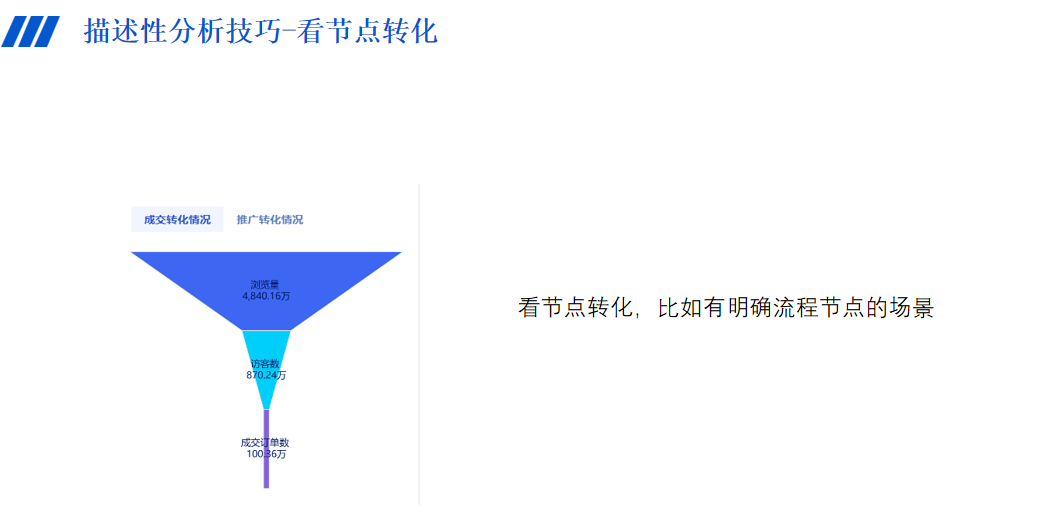

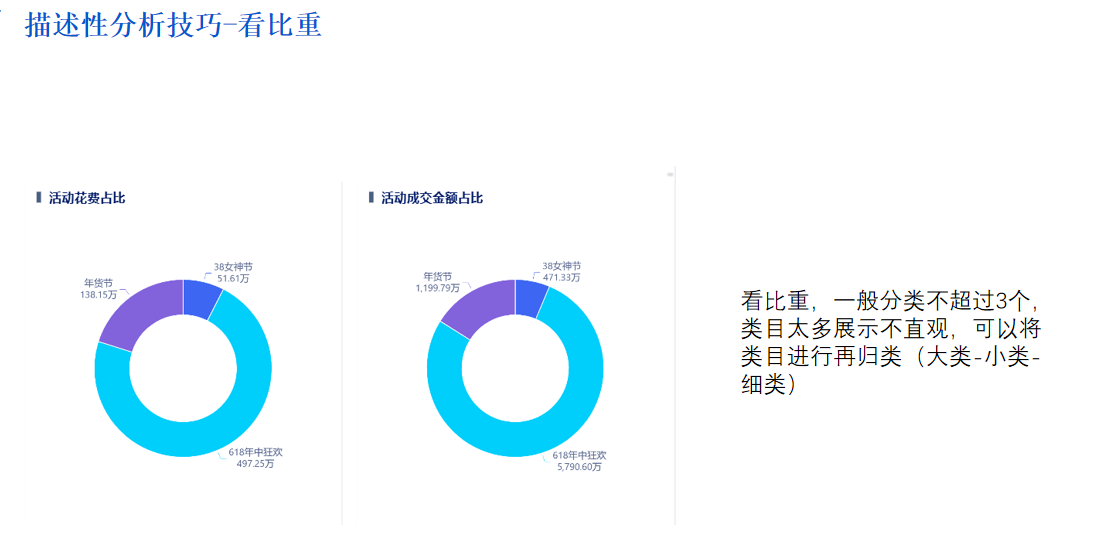

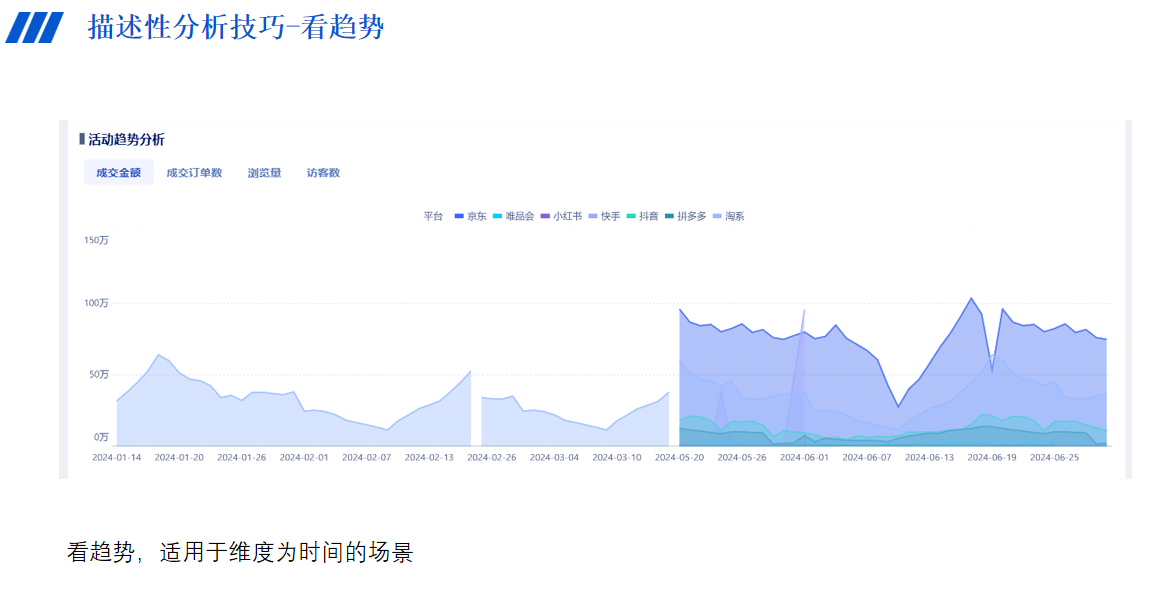

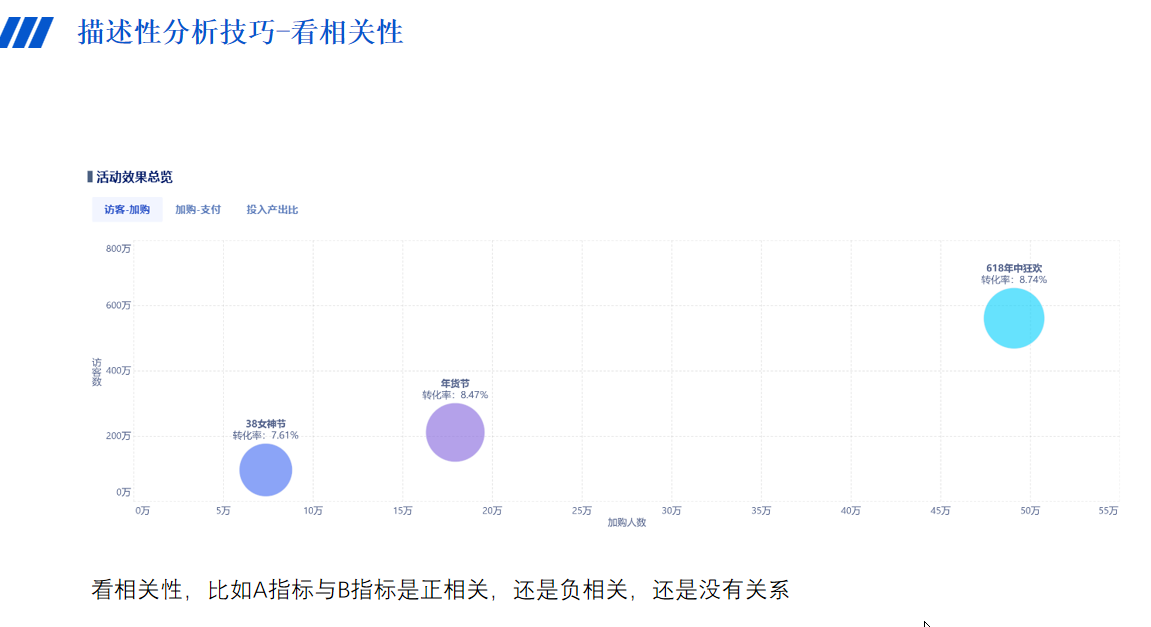

- 使用统计度量(均值、中位数、标准差、总和、计数)、图表(条形图、折线图、饼图、散点图)和仪表盘进行呈现。

- 不解释原因,只描述现象。

- 目标: 清晰地理解业务的基本状况、绩效水平和变化趋势。

- 典型技术/工具: SQL(数据查询)、Excel(基础汇总)、报表工具(Tableau, Power BI的可视化)、数据仓库(提供历史数据存储)。

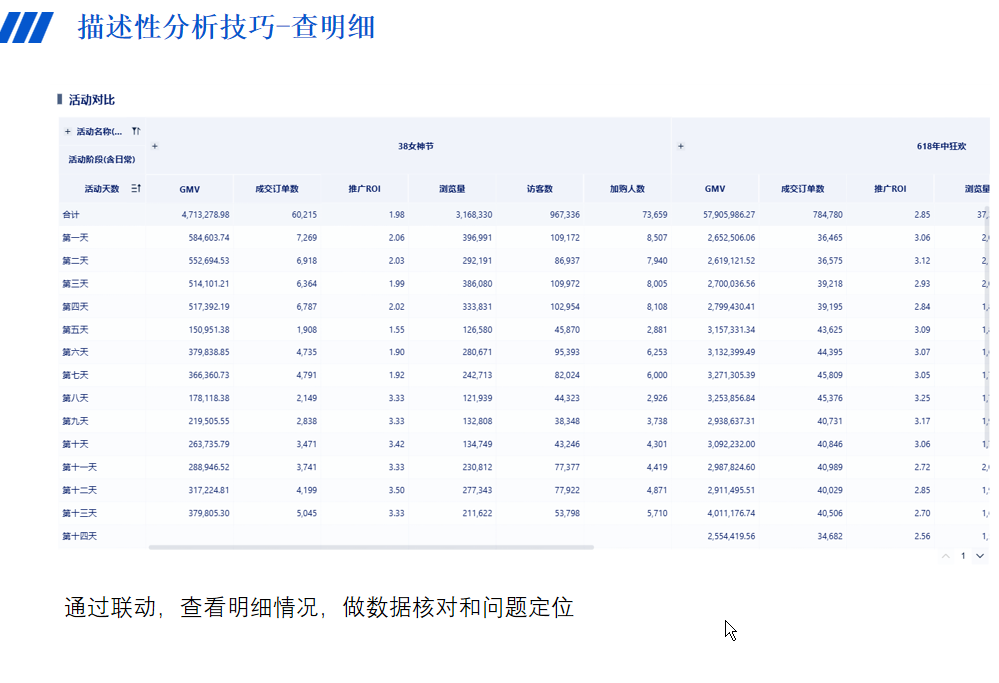

- 详细案例:某电商平台月度运营报告

- 发生了什么? 平台需要了解上个月的整体运营表现。

- 描述性分析过程:

- 数据汇总: 从交易数据库提取1月份的订单数据。

- 计算核心指标:

- 总销售额 (Total Revenue):

¥15,600,000 - 订单总数 (Total Orders):

75,000笔 - 平均订单价值 (AOV):

¥208(¥15,600,000 / 75,000) - 访客数 (Unique Visitors):

2,500,000人(从网站流量数据获得) - 转化率 (Conversion Rate):

3%((75,000 / 2,500,000) * 100%) - 热门商品Top 10: (按销售额/销售量排序)

- 新老用户比例: 新用户占比:35%,老用户占比:65%

- 各商品类目销售占比: 服饰:45%, 电子产品:30%, 家居:15%, 美妆:10%

- 用户地理分布Top 5省份: 广东省、江苏省、浙江省、北京市、上海市

- 总销售额 (Total Revenue):

- 可视化: 使用仪表盘呈现:

- 折线图展示近6个月的总销售额趋势。

- 饼图展示各商品类目销售占比。

- 地图热力图展示销售地理分布。

- 条形图展示热门商品排行榜。

- 结果: 报告清晰地显示:1月份总销售额为¥15.6M,环比上月增长8%,平均订单价值¥208。转化率稳定在3%。服饰类目是销售主力。华东地区(尤其江浙沪)是主要市场。

2. 诊断性分析:为什么发生?

- 定义: 建立在描述性分析的基础之上,旨在回答"为什么 会发生?"的问题。它深入挖掘数据,通过对比、关联、细分、下钻 等技术,寻找影响指标变化的关键因素和根因(Root Cause)。

- 关键特征:

- 建立在描述性分析揭示的现象之上(如"销售额下降")。

- 专注于探索数据间的关联性 和因果关系。

- 涉及深入的数据探索,经常需要拆解维度(如时间、地区、用户群、产品等)。

- 目标是理解驱动因素,解释异常或趋势背后的原因。

- 目标: 找出业务表现好坏的关键原因,为后续行动提供方向性洞见。

- 典型技术/工具: SQL(复杂查询)、BI工具(下钻、筛选、多维度分析)、相关性分析、贡献度分析、根本原因分析(RCA)方法。

- 详细案例:某零售连锁店10月份A门店销售额环比下滑15%分析

- 描述性分析揭示的现象: A门店10月销售额环比9月下降15%,显著低于区域平均水平。

- 诊断性分析过程:

- 对比: 对比A门店9月和10月数据,区域其他门店同期数据,历史同期(去年10月)数据。

- 细分/下钻:

- 按商品类别拆分: 发现只有电子产品类下滑严重(-25%),食品和日用品类基本持平。

- 按时间维度(周/日): 发现下滑主要集中在10月后两周。

- 按促销活动: 发现10月后两周缺少关键的"十一黄金周"促销活动(而9月有中秋活动),去年10月有"十一"促销。

- 关联库存: 检查库存记录,发现10月后两周,热销的几款新型号手机和游戏机频繁缺货。

- 外部因素: 查询区域新闻/事件,发现A门店所在商圈10月中旬有大型道路施工,导致客流显著减少。

- 分析关联:

- 缺乏大型促销活动(尤其针对电子产品)与电子产品销售下滑的时间点高度重合。

- 库存缺货问题同时发生在销售下滑最严重的时期。

- 道路施工直接影响了顾客到店的便利性。

- 结果/根因推断: A门店10月销售额大幅下滑的主要原因可能是:

- 缺乏有效促销活动: 相较于去年同期和9月,10月后半月缺乏吸引消费者购买电子产品的强力促销。

- 关键商品库存不足: 热门电子产品缺货严重,导致有购买意愿的顾客无法完成交易。

- 不利外部环境影响: 道路施工显著减少了门店的自然客流。

- (这三个因素可能相互叠加,共同导致了销售锐减)。

3. 预测性分析:可能会发生什么?

- 定义: 利用历史数据和统计建模/机器学习算法来预测未来可能发生的事情。它回答"可能会发生什么? "的问题。目标是识别趋势、风险或机会,为未来规划做准备。

- 关键特征:

- 从历史模式中学习,预测未来概率 或趋势(不是确定性结果)。

- 广泛使用复杂模型(回归、分类、时间序列分析、机器学习算法)。

- 预测质量高度依赖于历史数据的质量和数量、特征工程的合理性以及模型的选择和训练。

- 提供关于潜在未来状态的洞见,但不直接提供具体行动方案。

- 目标: 预见未来的趋势、事件或结果,以便更好地准备、规划或规避风险。

- 典型技术/工具: Python/R(数据建模库如Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch)、Spark MLlib、时间序列分析工具(如Prophet)、统计软件(SAS, SPSS)。

- 详细案例:某银行预测未来三个月的信用卡逾期风险

- 想要预测什么? 识别哪些信用卡持卡人在未来三个月内有可能逾期还款(如30天以上)。

- 预测性分析过程:

- 数据准备: 收集大量历史信用卡账户数据,包括:

- 用户属性:年龄、职业、收入水平(如果知道)。

- 历史信用表现:还款记录(准时/逾期/严重逾期)、历史逾期次数、当前账户状态。

- 账户行为:信用卡额度、已用额度、近6个月平均消费额、消费类型、提前还款记录、额度使用率。

- 宏观经济数据:如失业率(可选)。

- 特征工程: 根据业务知识和建模需求,创建有意义的特征变量。例如:"近三个月还款是否准时"、"过去两年是否有逾期记录"、"额度使用率变化趋势"。

- 模型选择与训练: 选择一个适合分类预测的模型(如逻辑回归、随机森林、XGBoost、神经网络)。使用清洗过的历史数据训练模型。模型目标是学习哪些特征组合在历史上高度关联着后续三个月发生逾期的风险。

- 模型评估与验证: 用未参与训练的测试数据集评估模型性能(准确率、召回率、精确率、AUC等),确保模型具有一定的预测能力。

- 预测: 将当前所有活跃信用卡账户的最新数据输入训练好的模型。模型输出每个账户在未来三个月内发生逾期的概率值 或风险等级(如:高、中、低)。

- 数据准备: 收集大量历史信用卡账户数据,包括:

- 结果: 银行获得了一份预测名单,列出了高风险账户。例如,模型预测张先生在未来三个月内逾期的概率高达85%,标记为"高风险";李先生概率为12%,标记为"低风险"。这让银行可以聚焦资源进行干预(如提前提醒、调整临时额度等)。

4. 指导性分析:我们应该做什么?

- 定义: 这是最前沿、最具行动导向的分析类型。它不仅预测未来(预测性分析),还会考虑多种约束条件(资源、成本、法规),利用高级分析技术(优化、模拟、强化学习)提出一系列可行的行动建议 及其预期的结果 ,回答"我们应该做什么?"的问题。

- 关键特征:

- 结合预测和优化: 建立在预测性分析的基础上,引入优化目标(如最大化利润、最小化成本、提升客户满意度)和各种实际约束(预算、时间、产能、规则)。

- 建议最优行动方案: 模型会输出具体的行动建议组合以及对这些行动可能带来的结果的预测。

- 高度复杂: 需要复杂的建模技术来模拟不同决策路径的结果并找到最优解。

- 直接驱动决策: 目标是提供可执行的洞察,引导用户做出最佳选择。

- 目标: 在复杂的业务环境中,推荐最佳的行动方案,以实现特定的业务目标。

- 典型技术/工具: 线性/非线性优化求解器(如CPLEX, Gurobi)、组合优化、模拟模型(Monte Carlo)、强化学习、高级机器学习模型(用于处理决策场景)、决策支持系统。

- 详细案例:某大型物流公司优化双十一"最后一公里"配送

- 问题: 双十一期间包裹量暴增,如何动态优化众多配送员的路径和包裹分配,以最短时间、最低成本完成所有配送(准时送达率目标98%+),同时考虑实时交通、包裹优先级(生鲜/急需品)、每个配送员的位置和运载能力?

- 指导性分析过程:

- 输入:

- 实时数据: 所有等待配送的包裹(目的地、重量、体积、优先级)、配送中心位置、所有可用配送员的当前位置和剩余车辆空间/承重、实时路况(拥堵指数、道路封闭信息)。

- 预测信息: 模型预测的每个路段的未来几分钟的通行时间变化。

- 约束: 每个配送员的可用工作时长、车辆最大容量/重量限制、包裹的承诺送达时间窗口、道路交通规则、特定区域配送时间限制(如午休)。

- 优化目标: 最小化总行驶距离/时间 + 最大化准时送达率 + 优先处理高优先级包裹(多目标组合)。

- 建模与求解:

- 这本质上是一个高度动态的"车辆路径问题"。

- 使用实时优化引擎(通常结合运筹学优化算法和启发式算法)来每秒或每分钟重新计算最佳路径和分配方案。

- 算法会模拟成千上万种可能的包裹分配组合和配送路径序列。

- 基于目标函数和约束条件,算法筛选出在当前时刻全局最优(或接近最优)的配送员行动方案。

- 输出(建议与预测):

- 给每位配送员推送具体指令: "李师傅,请先去XX小区2栋302取3个退货包裹(耗时约10分钟),然后前往以下3个地址投递包裹:A地址(高优先级药品,预计10:15前送达)、B地址(预计10:45前送达)、C地址(预计11:20前送达)。系统已为您规划路线(避开XX拥堵路段),预估总耗时约82分钟。"

- 预测结果: 系统显示当前调度方案预计能达成99.5%准时率,所有包裹在下午4点前完成投递,总燃油成本将比随机分配降低23%。

- 允许调度员根据特殊情况(如客户临时修改时间)进行微调。

- 输入:

- 结果: 系统动态地为每个配送员提供了最优的"下一步"行动建议,综合考虑了效率、成本、时效和客户满意度,极大提升了双十一高峰期的整体配送效率和体验。

总结

- 描述性分析: 总结过去,了解现状。案例:电商月度报告总结销售、用户等指标。

- 诊断性分析: 深入探究,找出原因。案例:找出零售门店销售额下滑的具体因素(促销缺失、库存不足、道路施工)。

- 预测性分析: 利用历史,预知未来(概率)。案例:银行预测持卡人未来三个月的逾期风险概率。

- 指导性分析: 结合预测与约束,建议最佳行动。案例:物流公司动态优化配送员路线和包裹分配,实现最优配送效率。

这四种分析形成一个从理解基础、挖掘原因、预判未来到指导行动的价值递增链条。企业通常需要循序渐进地建设这些能力,才能最大化数据的价值。指导性分析是数据分析发展的方向,因为它直接驱动决策并带来可衡量的业务成果。