一、ETL与ELT分别是什么?两者的核心差异在哪里?

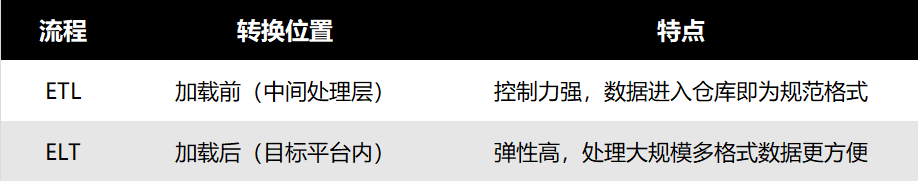

ETL (Extract → Transform → Load)与ELT(Extract → Load → Transform)是两种常见的数据集成流程,核心区别在于数据转换的位置:

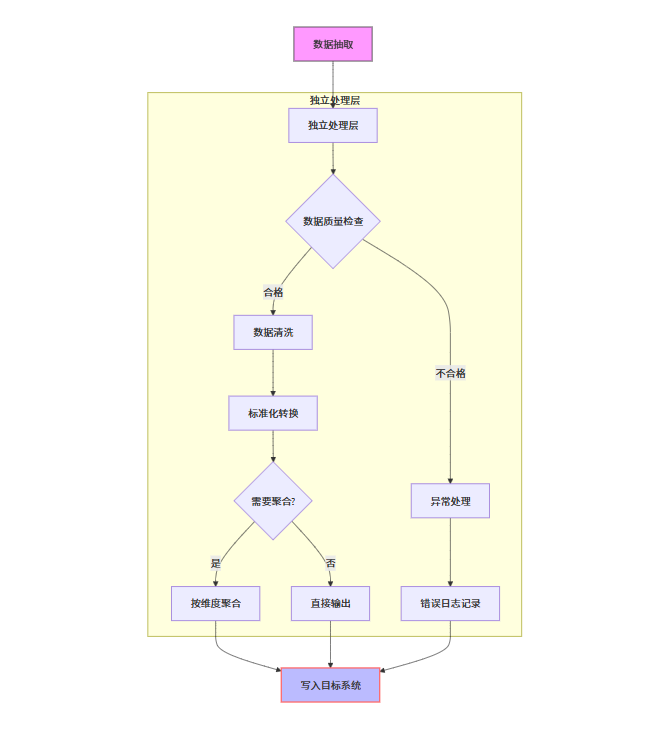

- ETL:数据抽取后,在独立处理层完成清洗、标准化、聚合等转换,再写入目标系统。

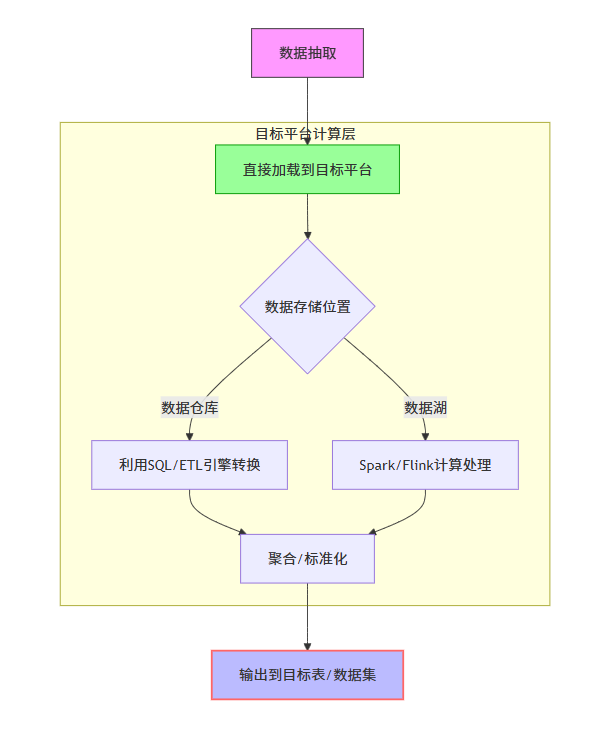

- ELT:数据抽取后,直接加载到目标数据仓库或数据湖,利用目标平台计算能力完成转换。

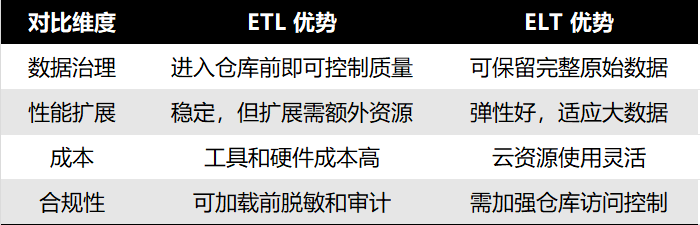

用一张表格可以清晰地总结出两者之间的差异:

二、过去十年技术发展趋势及两种模式使用动机

基础设施升级

过去(约10年前) :当时大多数企业的数据仓库仍基于本地数据库或早期 MPP(大规模并行处理)架构。存储价格高昂、计算能力有限,扩展资源需要采购硬件并手动部署,弹性极差。在这种环境下,ETL 模式成为主流:数据必须在加载前通过独立的处理引擎完成清洗、压缩和标准化,以减轻仓库压力。

现在:云数据仓库(Snowflake、BigQuery、Redshift)和分布式计算框架(Spark、Flink)的普及,带来了存储成本下降与计算资源的按需扩展。企业可以直接将原始数据加载到仓库,再利用云平台的弹性算力完成转换处理,ELT 模式因此得到广泛采用,避免了对数据做过早、过度的预处理。

数据规模与类型变化

过去(约10年前) :企业处理的数据主要是结构化表格 ,来源稳定、格式单一,转换规则相对固定。为了节约存储 和提升性能,数据在加载前往往被严格筛选,只保留满足业务需求的字段。

现在 :数据来源急剧扩展,日志、传感器、图像、视频、半结构化 JSON 等类型占据了很大比例。企业希望保留尽可能完整的原始信息 ,以便后续分析和模型训练。ELT 模式支持数据直接落地仓库,再在内部根据不同业务场景按需生成多种衍生视图,避免因提前定义转换逻辑而丢失潜在价值。

实时分析需求

过去(约10年前) :数据处理以批处理为主,调度周期以天或小时为单位已算高效,数据管道主要服务于离线报表和固定分析任务。ETL 模式能够在加载前对数据统一处理,保证输出稳定,但响应速度受限。

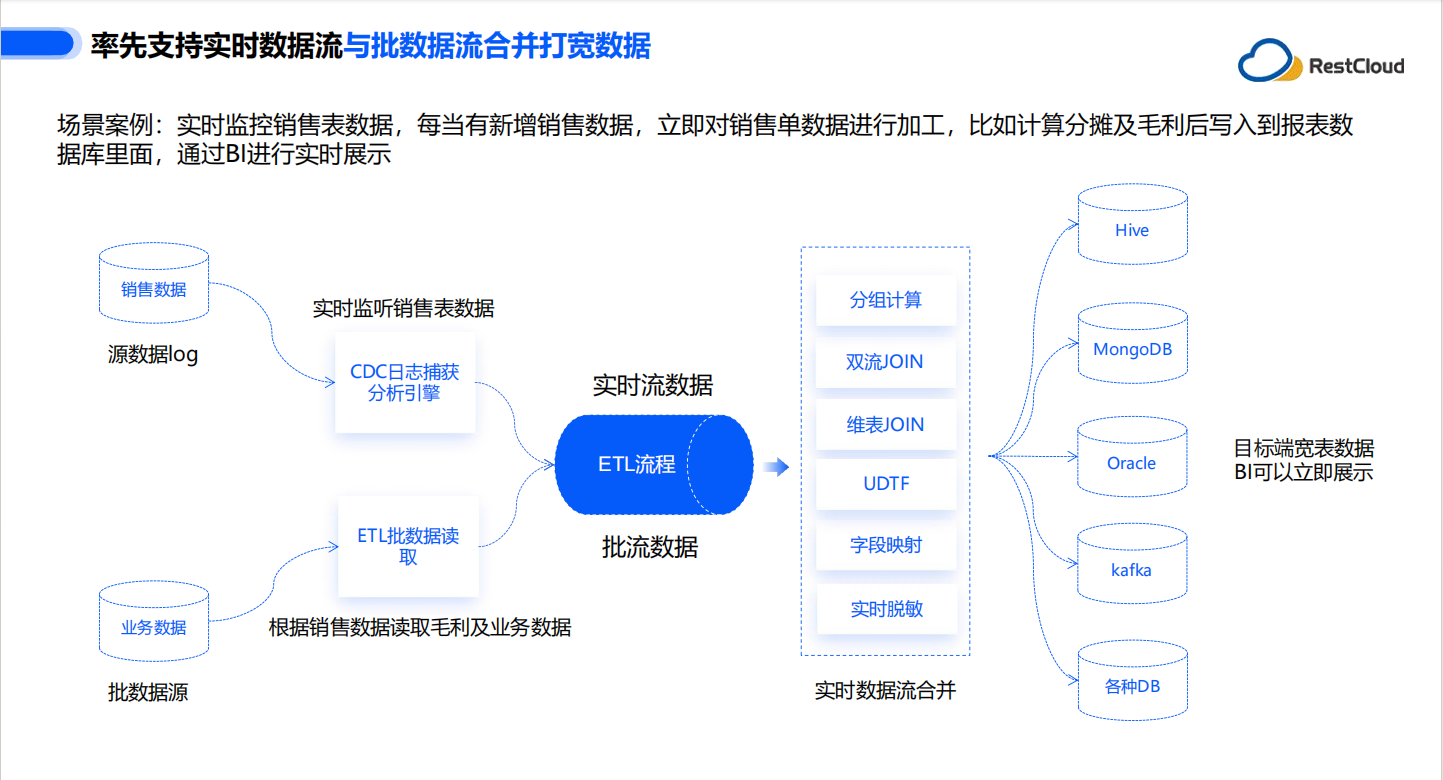

现在:业务对实时性要求显著提升。用户行为分析、设备监控、风险检测、推荐系统等场景都要求分钟级甚至秒级的数据更新。ELT 流程允许企业快速将数据写入仓库,然后借助仓库本身或流式计算引擎完成后续转换,大幅缩短数据从采集到可用的延迟,更好地支撑动态分析与机器学习模型特征计算。

三、ETL 与 ELT 具体性能对比详解

1. 数据质量与治理

-

ETL:加载前即完成转换,保证进入仓库的数据质量一致。

-

ELT:依赖目标系统内部治理,若企业系统内部治理功能不达标,可能滋生额外的原始数据混杂的问题。

2.性能与扩展性

-

ETL:性能取决于专用转换引擎,扩展需增加硬件或节点,弹性较低。

-

ELT :可利用云平台的计算资源弹性,应对 PB 级数据处理更灵活。

3. 成本与资源使用

-

ETL:需购买或维护专用 ETL 工具(如 Informatica、Talend),许可费用较高。

-

ELT :减少独立处理环节,但需要关注云平台计算与存储成本。

4. 安全与合规

-

ETL:适用于金融、医疗等高敏感数据场景,可在进入目标系统前做脱敏与审计。

-

ELT:数据原样加载,需要更严格的访问权限和加密策略。

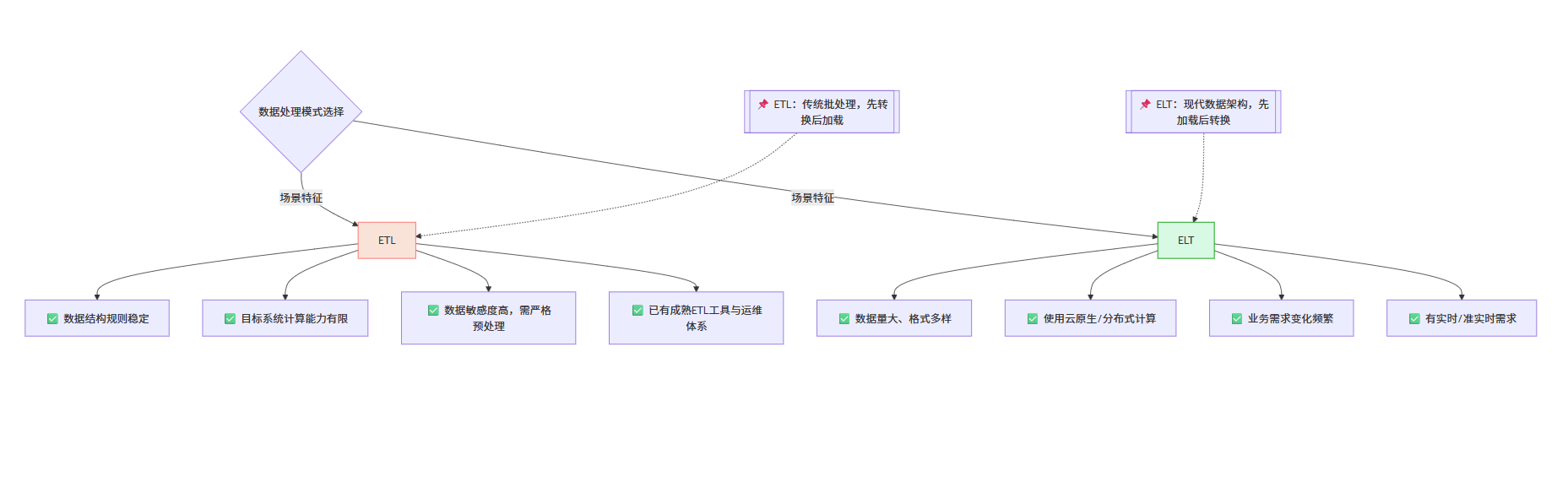

四、企业应该如何选择?明确自身应用场景!

1. 选择 ETL 的典型场景

-

数据结构规则稳定;

-

目标系统计算能力有限;

-

数据敏感度高,需要严格预处理;

-

团队已有成熟 ETL 工具与运维体系。

2. 选择 ELT 的典型场景

-

数据量大、格式多样,需灵活分析;

-

使用云原生平台或分布式计算环境;

-

业务需求变化频繁,模型需快速迭代;

-

有实时或准实时分析需求。

用一张决策树模型简单归纳一下:

因此,老刘想说,企业在两种模式间进行选择时,首先需要明确的就是自身应用场景,否则一旦选错,成本将大大损耗。

讲了这么多,老刘来总结归纳一下吧------

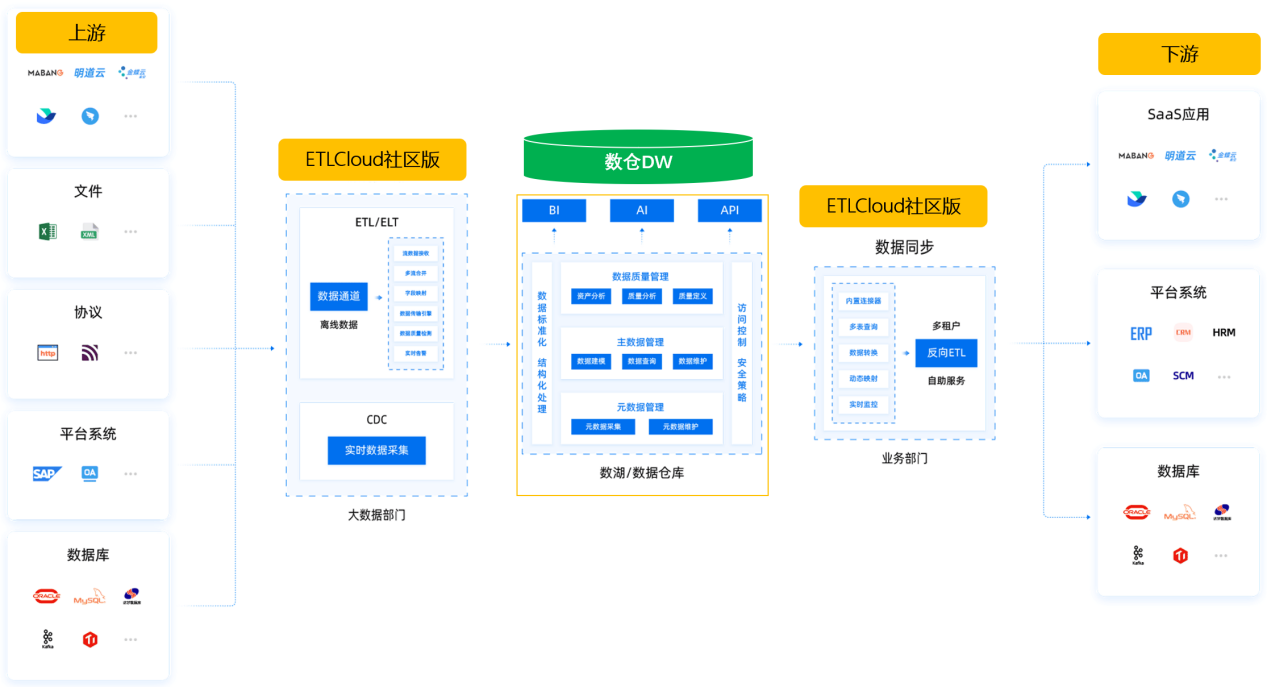

在云数据仓库主导的数据架构中,ELT已成为核心处理范式。通过在目标仓库或计算平台内部完成转换,企业能够按需弹性调度资源,并更好地支持实时分析与非结构化数据处理。ETL的角色则发生了转变,其价值主要体现在跨平台的数据编排、敏感信息的前置清理,以及混合云环境下的数据整合。

技术选择并非简单的"ELT取代ETL",而是结合企业的数据规模、团队能力与基础设施现状进行架构优化。

而老刘认为,到2025年,更优的实践趋势应是:以云仓驱动的ELT为主体,辅以针对流数据和敏感数据预处理的ETL组件,形成混合数据管道。这种组合方式既能满足合规与安全要求,又充分发挥云平台的弹性算力,提升整体数据处理效率。