为了分析晶体管放大器的交流情况,需要利用晶体管交流等效电路来进行分析,即晶体管模型来讨论(模拟)交流信号在器件中的作用。

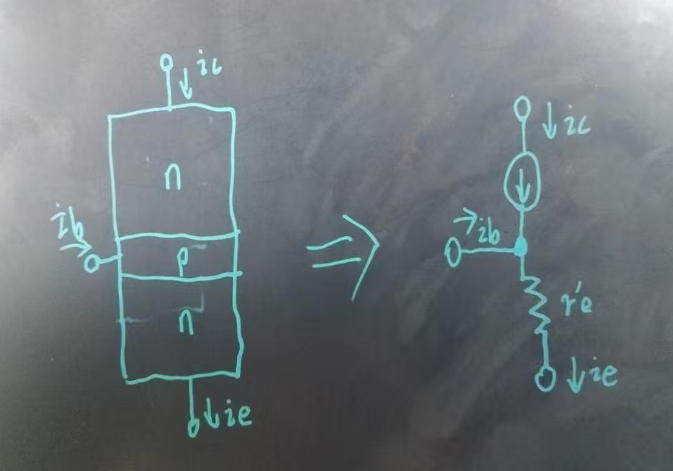

最早的模型就是T模型,即EM模型,如下图,考虑交流信号的时候,晶体管发射结的作用相当于交流电阻r'e,而集电结作用相对于电流源ic,并且侧面看该EM模型像字母T,所以也叫做T模型。

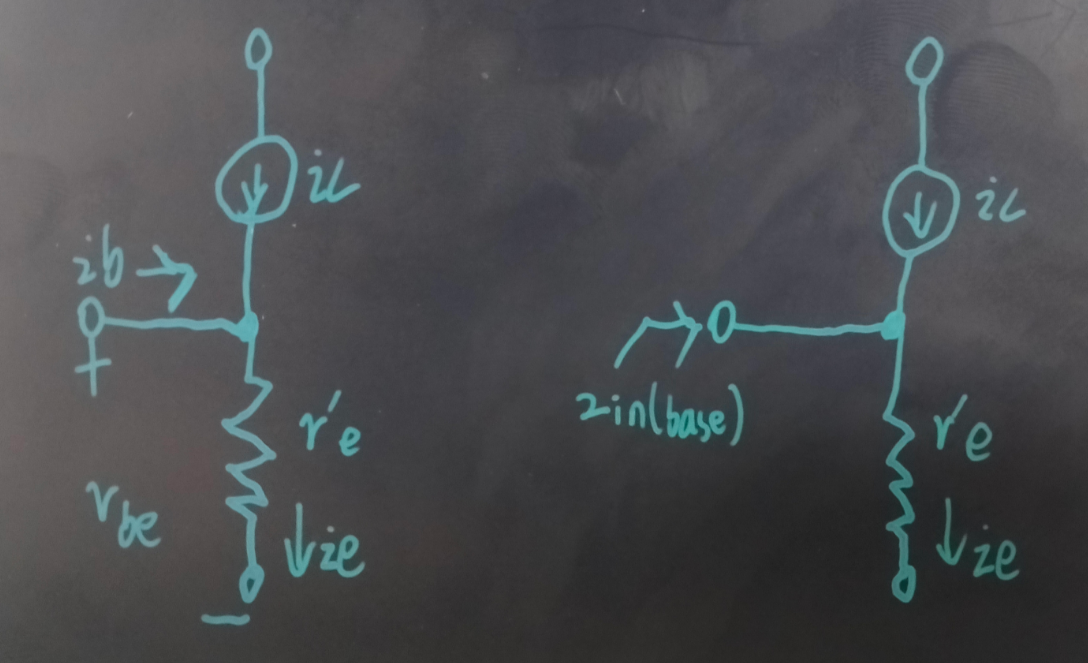

在分析晶体管放大器的时候,可以将所以晶体管都用T模型来替换,之后计算r'e和其他交流参量,如电压增益等,如果交流输入信号作为晶体管放大器的驱动的时候,发射结上的交流电压vbe,如下图左图所示,会产生基极交流电流ib(发射结等效电阻),交流电压源提供了基极交流电流,保证了放大器正常工作,而基极输入阻抗作为交流电压源的负载。

如上图右图所示,交流电压源向晶体管基极看的话,输入阻抗为zin(base),在低频下该阻抗为纯阻性,定义为: zin(base) = vbe / ib

对上图左图用欧姆定律的话,得到 vbe = ie * r'e,该公式带入阻抗计算,得:

zin(base) = vbe / ib = (ie * r'e) / ib

并且由于ic ≈ ib,则zin(base) = β * r'e

该公式说明基极输入阻抗等于交流电流增益与发射结交流电阻的乘积。

为什么基极输入阻抗受到交流电流增益与发射结交流电阻的影响?

答:前文提过r′e很重要,决定了电压增益,即r'e决定了载流子浓度梯度,即反映了发射结电压VBE对注入基区的少子浓度梯度的控制能力,r'e越小,说明相同VBE变化能注入更多载流子,即发射结对输入信号的"导通能力"越强,注入基区的电子中,仅极少部分(约 1/β)与基区空穴复合形成 IB,大部分(约 β倍)扩散到集电结形成 IC。因此,基极电流本质是载流子在基区复合的损耗电流。

基极输入阻抗rbe本质是VBE对IB的响应,由于IB仅是总注入电流的 1/β,因此相同的VBE变化产生的IB变化远小于IE变化(因 IB≈IE/β),β是"阻抗变换器",因基区复合损耗将IE大幅缩减为IB,迫使基极端需更高电压驱动相同电流,表现为高阻抗。

本质就是载流子注入效率(r'e)与基区复合损耗(β)的耦合结果。

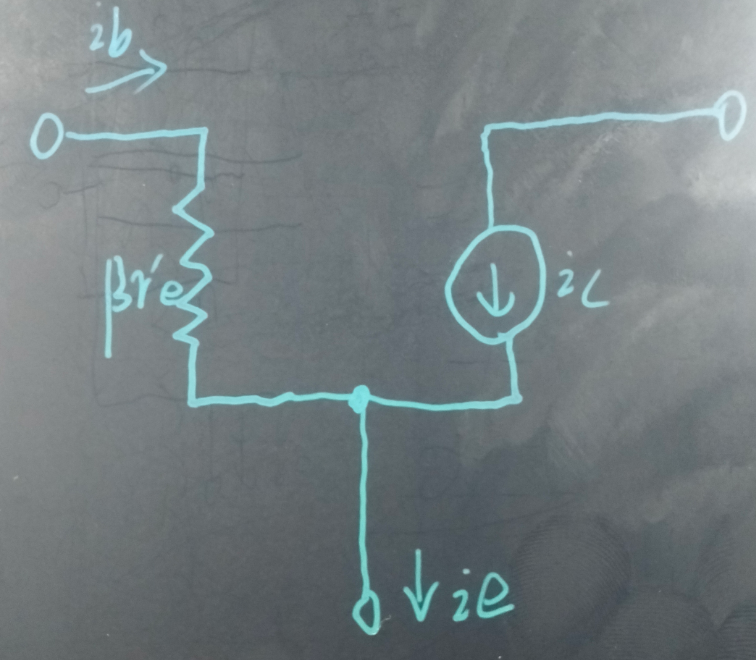

对于Π模型,它是比T模型更好用,T模型的输入阻抗不够直观,而Π模型则能很直观的显示出基极输入阻抗βr'e是基极交流电压源的负载,很明显可以看到Π模型是基于T模型的迭代模型,通过T模型的结论,进而演化出的Π模型。

由于Π模型和T模型都是晶体管的交流等效电路,所以任选一种都可以分析放大器,大多数情况下用Π模型,而少部分电路则需要T模型更好的表现电路行为,但是这两种模型都常用,除了这两种模型,还有较高精度的等效电路,如基极扩散电阻r'b,集电极电流源的内阻r'c,这种更高近似的模型。

注:以上仅个人观点,如有错误,恳请批评指正