在卷积神经网络(CNN)中,即便卷积层的代码形式相同,不同层训练之后的表现往往差异很大。这篇文章以 tfjs-node 猫图像识别示例 为例,逐层分析卷积层训练后为什么会不同,并结合代码讲解其原理。

1. 卷积层核心代码

less

const tf = require('@tensorflow/tfjs-node');

const model = tf.sequential();

// 第一卷积层:边缘检测

model.add(tf.layers.conv2d({

inputShape: [128, 128, 3],

filters: 32,

kernelSize: 3,

activation: 'relu'

}));

model.add(tf.layers.batchNormalization());

model.add(tf.layers.maxPooling2d({ poolSize: [2, 2] }));

// 第二卷积层:纹理检测

model.add(tf.layers.conv2d({

filters: 64,

kernelSize: 3,

activation: 'relu'

}));

model.add(tf.layers.batchNormalization());

model.add(tf.layers.maxPooling2d({ poolSize: [2, 2] }));

// 第三卷积层:高层结构检测

model.add(tf.layers.conv2d({

filters: 128,

kernelSize: 3,

activation: 'relu'

}));

model.add(tf.layers.batchNormalization());

model.add(tf.layers.maxPooling2d({ poolSize: [2, 2] }));说明:

- 每个卷积块都由 Conv2D + BatchNorm + MaxPooling2D 组成。

filters数量逐层增加:32 → 64 → 128。kernelSize=3,激活函数使用relu。- 代码形式相同,但每层训练结果会不同,这是 CNN 自动构建特征层次的关键。

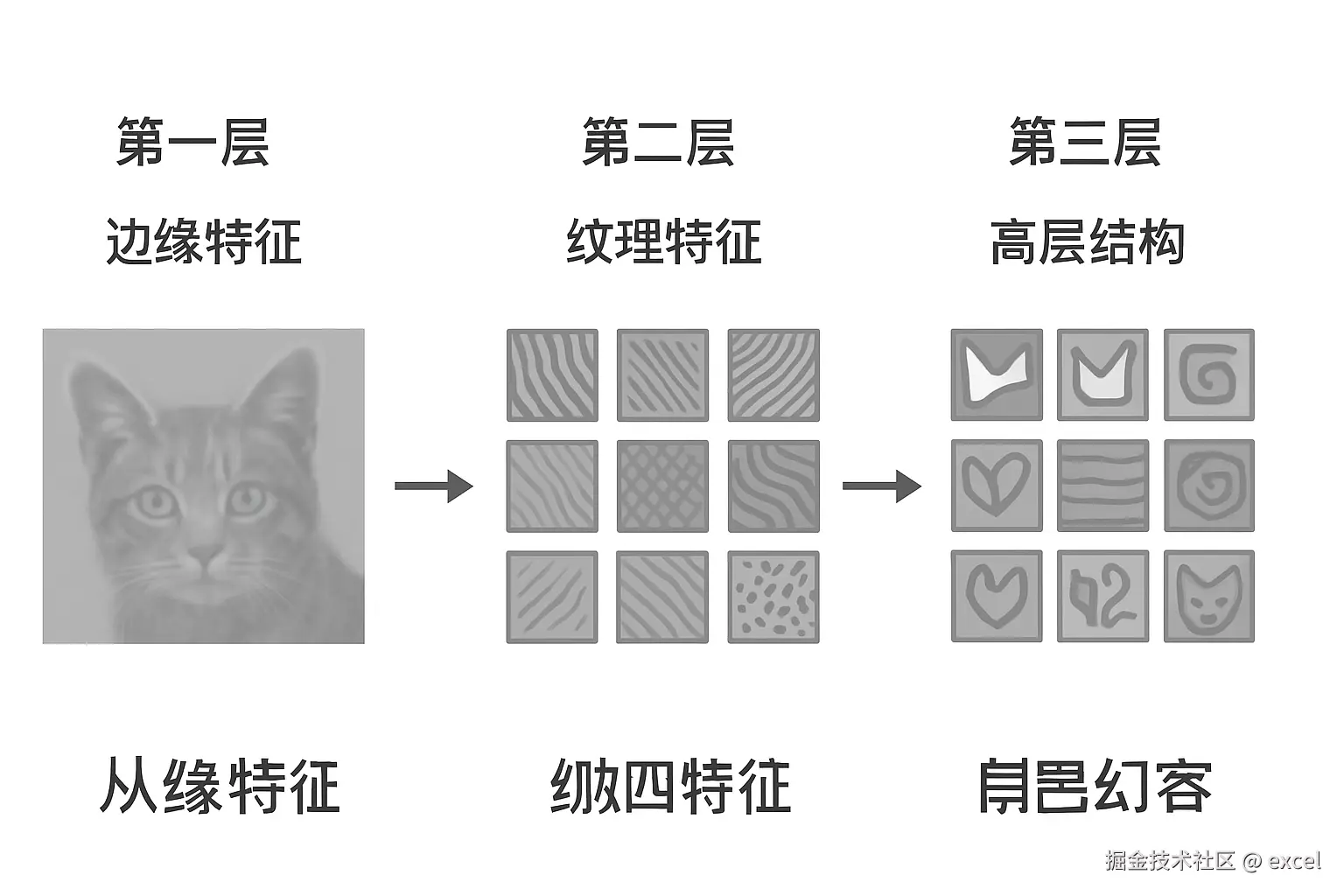

2. 为什么同样代码训练结果不同

2.1 输入特征不同

- 第一层卷积输入的是原始图像 RGB 像素。

- 第二层卷积输入的是第一层卷积后的特征图(边缘特征)。

- 第三层卷积输入的是第二层卷积后的特征图(纹理组合特征)。

即使卷积核、激活函数相同,每一层看到的特征不同,因此训练出的权重不同。

2.2 卷积核数量不同(filters)

- 第一层:32 个卷积核 → 捕捉低级特征(边缘、线条)。

- 第二层:64 个卷积核 → 捕捉中级特征(纹理、角点)。

- 第三层:128 个卷积核 → 捕捉高层结构(猫耳朵、眼睛、胡须区域)。

卷积核越多,可捕捉的模式越多,因此训练结果不同。

2.3 特征复杂度递增

- 第一层只学习简单边缘。

- 第二层学习边缘组合形成纹理。

- 第三层学习纹理组合形成局部语义结构。

因此每层训练目标不同:

- 第一层优化边缘检测能力

- 第二层优化纹理组合能力

- 第三层优化局部结构表达能力

训练梯度更新方向不同,权重自然不同。

2.4 训练后逐层特征演变

| 卷积层 | filters | 输入 | 学习目标 | 特征输出 |

|---|---|---|---|---|

| 第一层 | 32 | 原始像素 | 边缘、线条 | 边缘特征图 |

| 第二层 | 64 | 第一层特征 | 纹理、角点 | 纹理特征图 |

| 第三层 | 128 | 第二层特征 | 高层局部结构 | 高层语义特征图 |

为什么不直接使用 128 个郑积核

| 方案 | 特点 | 类比 |

|---|---|---|

| 逐层增加(32→64→128) | 学习简单→复杂,计算量逐步增长 | 小学→中学→大学,逐步扩展知识面 |

| 一开始 128 | 学习力过剩,前期浪费,计算大 | 给一年级小学生开 128 门课,压力山大,效率低 |

核心观点:

- 相同卷积操作 → 不同输入 → 不同训练结果

- filters 数量递增 → 特征容量不同

- 层级目标不同 → 梯度更新方向不同

3. 类比理解

可以把 CNN 想象成分层观察图像:

- 第一层:像用铅笔描出轮廓 → 只看边缘。

- 第二层:开始注意毛发纹理 → 看到局部细节。

- 第三层:组合纹理形成猫脸 → 最终能够识别猫的整体结构。

4. 总结

- 代码一样,但训练结果不同是 CNN 特性决定的。

- 每层卷积看到的输入特征不同、卷积核数量不同、学习目标不同。

- CNN 通过低层→高层抽象构建特征,从边缘到纹理,再到局部结构,实现自动特征学习。

理解这一点后,你可以更好地设计卷积网络结构,并预期每层卷积训练后学到的特征层次。

⚠️ 提示:本文内容部分由人工智能(GPT)生成,仅供学习、教学与技术参考使用。内容讲解与代码示例经过整理以便理解,但请读者在实际项目中进行验证和测试。