背景

在技术领域的职业旅程,从一线的软件工程师一路做到 CTO。在目前的岗位上,每月、每季度都要评估各职能同事的效率:开发、设计、QA、DevOps,以及跨职能团队。久而久之,得出一个清晰的结论:传统的工程指标------如速率 、故事点 ,甚至代码行数 ------往往无法呈现全局。它们本身并非"坏"指标,却可能把团队带偏;其价值完全取决于我们如何使用。只有把这些指标放在真实业务结果(如客户价值、上市时间、系统稳定性或成本效率)的坐标系里,它们才有意义。战术层面,它们能帮助我们诊断模式、发现瓶颈、追踪改进;但若直接当作战略指标,则常常误导方向、扰乱节奏。以速率(velocity)为例。它可以用来预测迭代范围或发现交付异常,可一旦成为衡量生产力的唯一标尺,团队就会开始"注水"估算、减少协作,甚至陷入"货物崇拜"式的敏捷。见过太多团队忙着把图表做得漂亮,产品却停滞不前。代码行数也一样。它在代码波动分析或异常激增检测时有用,却说明不了代码是否清晰、可维护,抑或对业务有无贡献。10 行的精妙方案,永远比 1000 行的权宜之计更有价值。因此,我们仍需要这些指标,但应把它们当"仪器",而非"罗盘"。真正的罗盘永远是业务结果,以及我们必须不断自问的问题:我们是否在交付价值?与上一季度相比,我们是否更快、更好、更安全、更省钱?指标应在战术层帮助我们提出更好的问题,而不是在战略层分散注意力。

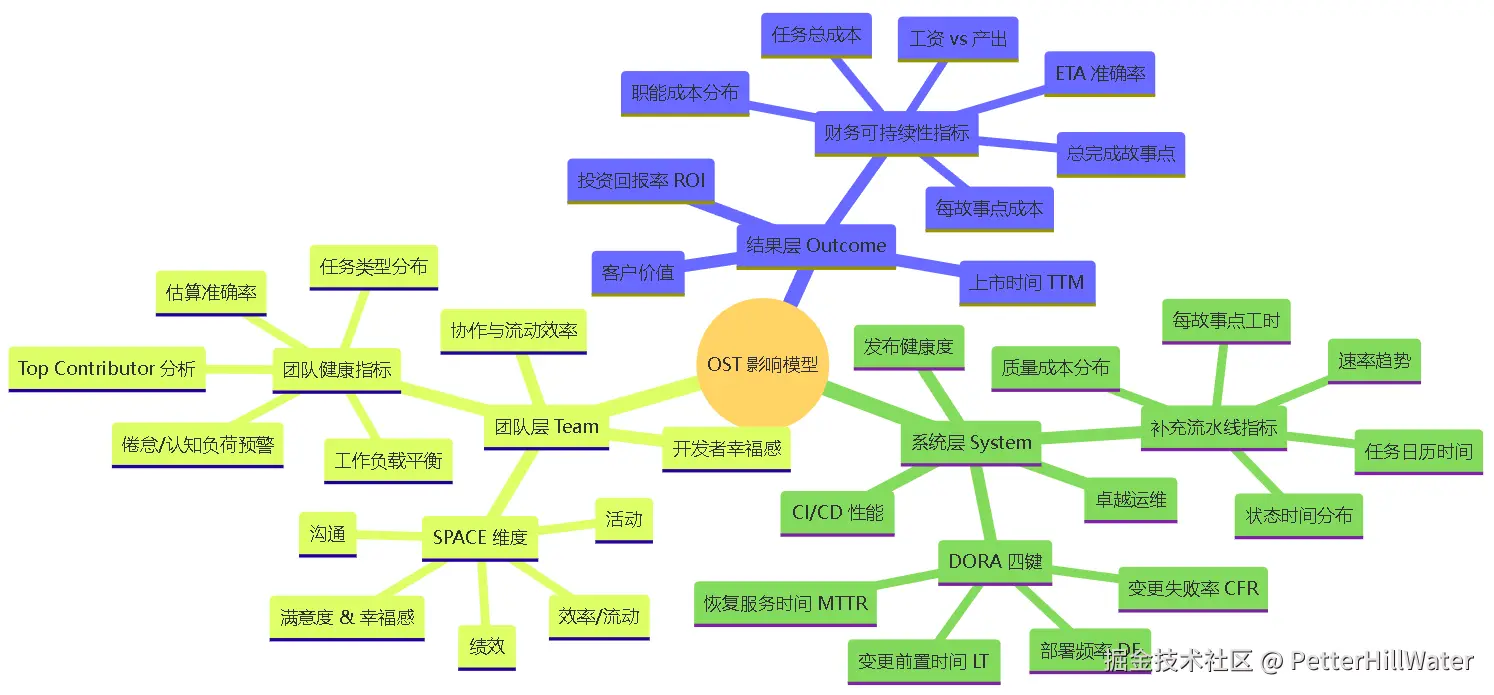

OST 影响模型

"到底哪些指标更有价值?"------这个问题很复杂。我不相信任何单一框架能够完美适配,但在真实语境下,把若干框架 thoughtful 地组合起来,能带来更清晰的视野,并助力长期结果。

确实使用 DORA(DevOps 研究与评估)指标,但会加以调整。DORA 是一个强大且经过实证研究的框架,尤其适用于通过"部署频率""变更前置时间"等指标评估 DevOps 绩效。然而,它天生聚焦运维卓越,对更广范围的产品或业务影响并不足够。

为了获得更完整的视角,通常在战术层指标(如 DORA)之外,引入 SPACE 框架的原则------该框架围绕开发者/团队的满意度、幸福感、协作与流动效率构建。这些维度让技术数据与人因、系统性指标取得平衡,提前暴露倦怠、竖井或摩擦信号。

视频在这儿:www.bilibili.com/video/BV1qf...

最终,我推荐从三个层面审视工程绩效,我称之为 OST 影响模型(Outcome-System-Team)。该模型支撑我所说的"结果驱动的开发"------以影响为牵引的研发。三个层面如下:

-

结果层(Outcome) ------客户影响、ROI、上市时间

核心问题:我们是否交付了驱动业务价值的"正确的事"?

在该层,我们追踪能反映"是否在做正确的事"的指标,包括:

- 总完成故事点------衡量产出

- 故事点成本效率------名义成本与有效成本的对比

- ETA 准确性------实际交付与初始预估的偏差

- 每个故事点的成本------评估财务可持续性

- 任务总成本------与项目挂钩的真实工程花费

- 工资支出 vs 产出------监测团队支出是否与交付影响匹配

- Dev/QA/分析师成本占比------确保成本在各职能间合理分布

-

系统层(System) ------卓越运维、CI/CD 性能、发布健康度

核心问题:我们的运营是否高效?

这里正是 DORA 大显身手的地方,同时结合架构指标与事件响应数据:

- 速率趋势------发现交付放缓、加速或不稳

- 完成任务数------衡量吞吐量与执行节奏

- 任务日历时间------识别延迟、瓶颈与低效

- 每故事点工时------揭示隐藏开销或估算偏差

- 故事点估算准确率------确保估算基于历史现实

- 平均任务成本------用作预算与 ROI 分析的基线

- 开发成本与每故事点开发成本------工程成本效率指标

- QA/分析师/评审总成本------了解质量与验证投入

- 任务状态时间分布------分析任务在各状态(阻塞、进行中、待发布)的耗时

-

团队层(Team) ------团队情绪、工作满意度、整体状态

核心问题:我们的工程师是否具备成功的条件?

在这一层,引入 SPACE、团队健康调研与敬业度指标:

- 每人故事点------评估个人贡献模式

- 每人任务数------衡量工作负载平衡

- 每任务工作时长------提示认知负荷或潜在倦怠

- 平均日历时间(TTM)------帮助暴露依赖或系统性延迟

- 任务类型分布(缺陷、技术债、规划等)------了解精力与预算流向

- 按角色故事点成本(开发、QA、分析师)------角色级成本效率

- 核心贡献者分析------识别过度依赖或利用不足

- 团队在各工作流状态中的耗时------发现协作断裂点

- 故事点估算准确率------再次强调基于历史的现实估算

务必记住:任何指标孤立地看都无意义。真正的价值来自于把 DORA 这类战术指标与战略结果关联,形成工程工作与企业影响之间的反馈闭环。我相信,真正的工程领导力就体现在这里。

最常见难题:根治 ETA 失灵

经验告诉我,最顽固的痛之一便是"预估交付时间(ETA)"频频失守。团队普遍低估 30--60%,信任被消耗,士气被打击。为解决这个问题,通常采用一种被敏捷社区视为"反模式"的诊断法。某次,短期统计了工程师"每故事点工时"的基线比率------目的不是微观管理,而是建立基于现实的转换因子。当团队用点数估算时,能用该因子生成更可预测的 timeline。稳定性让我们得以诊断根因:认知负荷过重。估算问题只是症状。借助新的可预测性,我们重构了组织,把团队与更小、更聚焦的"团队级"软件边界对齐。结果立竿见影------ETA 准确率进入 80--120% 区间。

AI + O-S-T 三层 + 通用底座共四条线梳理

1.Outcome 层:让业务结果与工程信号同频

需求价值预评估

AI 能力:NLP 语义聚类 + 历史 ROI 回归 → 自动给 PB/用户故事打出"潜在业务价值分"。

工具举例:Jira 插件 "AI Value Score"、自训 XGBoost+TF-IDF。

人-机协同:PO 仍做最终拍板,AI 把 80% 低价值需求挡在 Sprint 门外。

财务性指标实时预测

AI 能力:时间序列预测(Prophet、NeuralProphet)基于故事点、并发度、假期因子 → 输出"ETA 概率区间"与"成本置信带"。

收益:把"30-60% 低估"压缩到 ±10%,替代经验式"人月系数"。

2.System 层:把 DORA 四键从"事后统计"变"事前干预"

变更失败率 CFR 预测

AI 能力:代码 diff → 抽象语法树+图神经网络(GNN)→ 输出"上线后 24h 内回滚概率"。

工具:微软 ADO "Code-with-Confidence"、开源 DeepCFR。

用法:PR 阶段自动 block 高风险变更,要求额外 Review 或灰度。

部署频率 / Lead Time 瓶颈定位

AI 能力:Pipeline trace 日志异常检测(LSTM AutoEncoder)→ 精确到"哪条 Stage 持续劣化"。

收益:把"这周感觉变慢"量化成"Stage-3 平均增长 18 min,占比 42%"。

智能回滚 & 自愈

AI 能力:实时监控指标 → 多变量异常检测(Twitter ADTK、Facebook Kats)→ 触发自动回滚脚本。

结果:MTTR 从小时级降到分钟级,满足 DORA 精英组 (<1 h)。

3.Team 层:把"幸福感"和"认知负荷"量化成可干预指标

开发者情绪脉搏

AI 能力:Slack/Teams/企业微信/钉钉 公开频道消息 + Emoji 反应 → 情绪分类(RoBERTa-finetune)→ 每周 Team Sentiment Index。

联动:指数连续两周 < -0.4 自动创建"Burnout Risk" Jira Ticket 给 EM。

认知负荷 & 负荷均衡

AI 能力:代码复杂度 + 近期缺陷 + 夜间部署次数 → 随机森林模型输出"个人负荷分";再用装箱算法做任务重分配建议。

收益:把"Top Contributor 过载"转为"可视化负荷表",减少隐性加班。

SPACE 问卷智能生成与解析

AI 能力:LLMS根据上季度指标自动生成 10 道"动态问卷",回收后做情感聚类 → 直接生成 EM 可读的行动清单(Top 3 待改进)。

4.通用底座:让数据链路"自己跑起来"

数据清洗 & 知识图谱

工程数据常分散在 Jira、Git、CI、APM、HRIS。AI 可用实体对齐 + 关系抽取自动构建"工程事实图谱",后续所有模型喂同一口"干净粮"。

工具:开源 Amundsen、DataHub 均有 ML 清洗插件。

指标异常解释(Root Cause Analysis)

当任意 O/S/T 指标漂移时,因果推断算法(DoWhy、LinkedIn Causes)自动给出"最有可能 3 条根因"及证据链,节省 80% 人工定位时间。

结语:指标是工具,而非真理

工程能效无法用单个数字概括。指标不是答案,而是伪装成答案的问题。目标不是找到"完美指标",而是提出更好的问题。别追逐炫酷仪表盘,而应聚焦清晰。用 OST 等框架,把"做什么"(系统)、"怎么做"(团队健康)与"为什么做"(结果)连接起来。从错误中学习并迭代。让工程能效成为对话,而非裁决;倾听团队,为自下而上的反馈与洞察创造空间;用数据争论,结合上下文分歧。你不可能永远正确,团队也不可能永远赞同------没关系。在 C 级,共识不是目标,清晰才是。借助 OST 对齐结果、系统与团队,你不仅将现代化绩效评估,更将进化整个组织看待工程的方式。别追逐完美指标,去追逐更好的问题。