**导读:**架构愿景通过定义与业务战略一致的架构愿景,组建匹配的团队,并依托架构能力支撑业务目标,确保架构工作从一开始就聚焦价值、对齐战略、可落地执行。

目录

1、架构愿景概述

该阶段是整个企业架构开发流程的起始点,也是最为关键的环节之一,其核心目标是 明确架构项目的目标、范围、愿景和初步的高层次架构方向,为后续的详细架构设计与实施奠定基础。

该阶段在整个 ADM 循环中扮演着 "启动和聚焦" 的角色,它确保架构开发工作与企业的 业务战略、目标和需求保持一致,并得到关键利益相关者(Stakeholders)的理解、认同与支持。

2、重要性与价值

-

确保架构与业务战略对齐 :从一开始就将架构工作与企业的业务目标、战略重点紧密关联,避免 "为架构而架构"。

-

获得高层与关键干系人的支持:通过清晰描绘 "未来蓝图" 和 "价值收益",争取决策者的认同与资源投入。

-

为后续阶段奠定基础:A 阶段的输出(如范围、愿景、利益相关者共识)是后续业务架构(B 阶段)、数据/应用/技术架构(C/D 阶段)以及迁移规划(E/F 阶段)的重要输入。

-

降低架构失败风险:通过早期识别关键关注点、约束条件和潜在风险,减少后续设计与实施中的返工与冲突。

2、目标

-

明确架构开发项目的背景、范围与目标

确定本次架构工作要解决什么问题、覆盖哪些业务领域/IT领域、服务于哪些业务目标。

-

定义高层次的架构愿景(Architecture Vision)

创建一个清晰的、未来期望的架构状态描述,即"我们希望未来的架构是什么样子",包括业务、数据、应用和技术等关键领域的初步构想。

-

识别并分析关键利益相关者及其关注点(Concerns)

理解谁是架构工作的相关方(如业务领导、IT部门、用户、客户等),他们关心什么(如成本、效率、安全、合规等),并确保架构愿景能够回应这些关注点。

-

获得关键利益相关者的认同与支持(Buy-in)

通过与利益相关者沟通、协作,形成初步共识,确保架构愿景得到高层管理者、业务负责人等关键角色的认可,为后续阶段的资源投入和执行铺路。

-

制定初步的实施与迁移策略方向(可选,为后续 E/F 阶段打基础)

虽然详细的迁移规划在后续阶段(E/F)进行,但在 A 阶段也会初步探讨可能的实施路径、关键里程碑和转型策略,以指导后续工作。

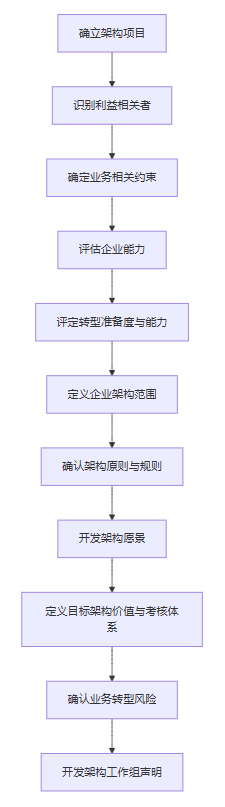

2、步骤

- 确立架构项目:明确企业架构、业务能力与项目管理间联系,三者独立且依存。

- 识别利益相关者:找出利益相关者,明确其目标、关注点、问题、角色责任及业务需求。

- 确定业务相关约束:确定企业组织业务目标、策略、驱动,定义企业、企业范围、具体项目约束。

- 评估企业能力:评估架构能力与业务能力,确认企业解决架构和业务问题的能力。

- 评定转型准备度与能力:评定企业业务转型准备度与能力,包含风险识别及提供转型方案。

- 定义企业架构范围:明确业务范围、详细程度、特性分区、架构域、目标阶段、架构资产。

- 确认架构原则与规则 :确认架构原则与业务规则,部分原则源于架构规划初始阶段。

- 开发架构愿景:进行总体、基线、目标架构规划,汇总分析业务场景与需求。

- 定义目标架构价值与考核体系:开发架构业务用例,为组织者提供建议,定义绩效指标与执行措施。

- 确认业务转型风险:识别业务转型各级风险并提供应对措施。

- 开发架构工作组声明:定义工作成果绩效指标,指定执行措施。

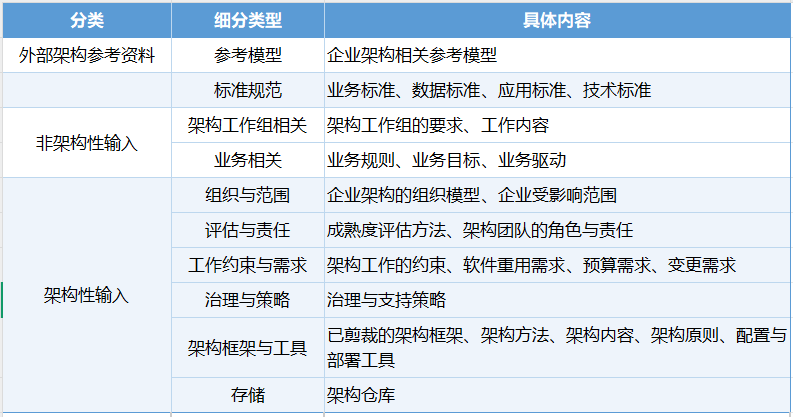

3、输入

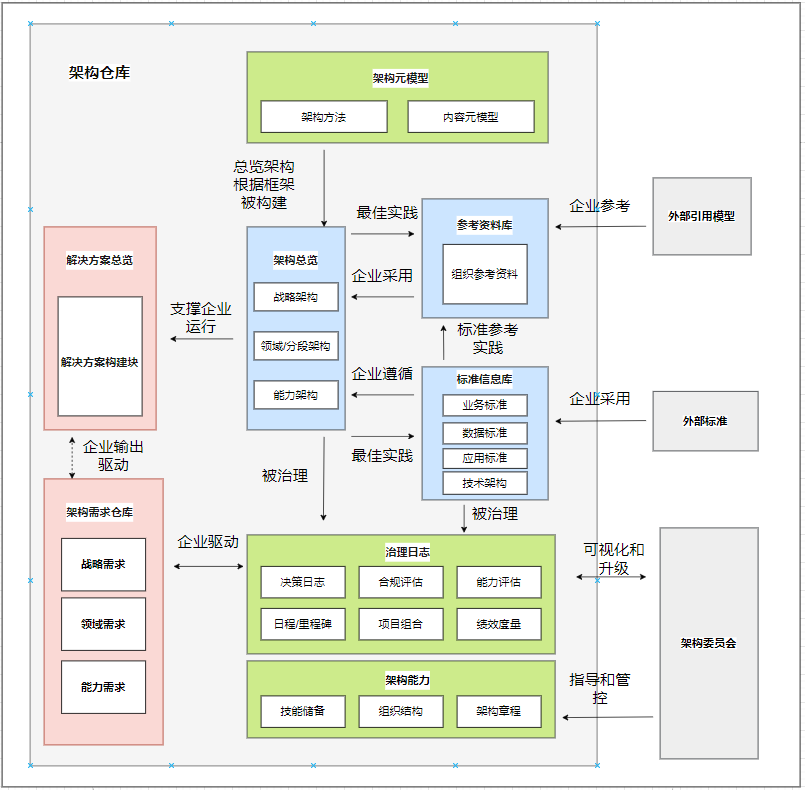

架构仓库的附加内容,架构仓库的组织结构如下图所示,其中,包括架构元模型、解决方案总览、架构总览、参考引用库、架构需求仓库、标准信息库、治理日志、架构能力、外部引用模型、外部标准、架构委员会。

5、输出

6、方法

总体架构愿景,定义架构工作组,符合利益相关者以及架构能力的需要。

创建架构愿景,使用架构能力支撑业务价值、业务目标、业务策略的实现。