引言

进程和线程是操作系统中两个核心概念,它们构成了现代多任务操作系统的基础。理解它们的区别和联系对于系统编程、性能优化和故障排查都至关重要。

在本文中,我们将深入探讨进程和线程的基本概念、内存管理、调度机制以及它们在Linux系统中的具体实现。

详解进程的基本概念

进程基本介绍

进程是程序的一次执行实例,它包含了程序执行时所需的所有资源。在现代操作系统中,进程是资源分配的基本单位。在Linux系统中,无论是进程还是线程,都是通过task_struct结构来管理的,它们都可以被调度执行,因此进程和线程在内核中都被称为任务(task),线程也被称为轻量级进程(Lightweight Process)。系统中同时运行着成百上千个进程,每个进程都有独立且唯一的进程ID(PID)。我们可以通过ps -ef或top命令查看正在运行的进程,其中PID列显示的就是进程ID。

在Linux系统中,第一个启动的进程通常是systemd(PID为1),它是所有用户进程的祖先进程:

swift

sharkchili@xxx:~$ ps -ef

UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD

root 1 0 0 Sep15 ? 00:01:41 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=104

root 2 1 0 Sep15 ? 00:00:00 /init我是 SharkChili ,Java 开发者,Java Guide 开源项目维护者。欢迎关注我的公众号:写代码的SharkChili ,也欢迎您了解我的开源项目 mini-redis:github.com/shark-ctrl/...

为方便与读者交流,现已创建读者群。关注上方公众号获取我的联系方式,添加时备注加群即可加入。

进程内存空间分配算法

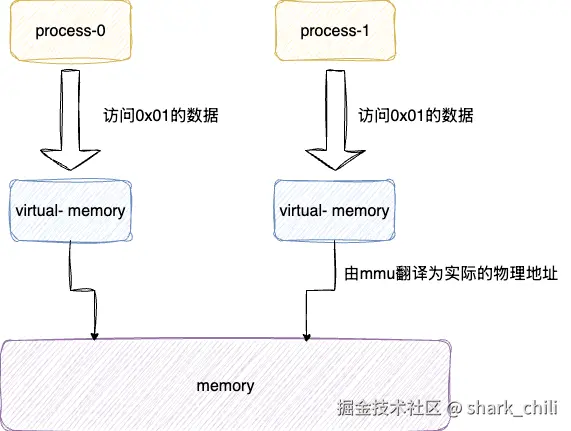

在早期的计算机系统中,进程直接使用物理地址访问内存,这导致了严重的安全和稳定性问题。一个进程可能会意外或恶意地访问其他进程的内存空间,造成系统崩溃或数据泄露。

为了解决这个问题,现代操作系统引入了虚拟内存机制。虚拟内存为每个进程提供了一个独立的、逻辑上连续的地址空间,使得每个进程都"认为"自己拥有整个系统的内存资源。当进程访问内存时,内存管理单元(MMU)会将进程的虚拟地址转换为实际的物理地址。这种地址转换机制不仅隔离了不同进程的内存空间,还提供了内存保护功能,防止进程间相互干扰。

进程空间结构

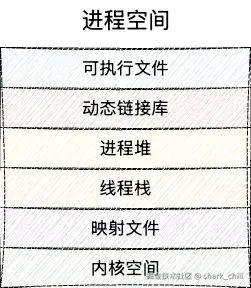

进程的内存空间结构相对复杂,主要包括以下几个部分:

- 代码段(Text Segment):存放程序的可执行指令

- 数据段(Data Segment):存放已初始化的全局变量和静态变量

- BSS段(Block Started by Symbol):存放未初始化的全局变量和静态变量

- 堆(Heap):进程动态分配的内存区域,向高地址增长

- 栈(Stack):存放函数调用的上下文信息,向低地址增长

- 内存映射区(Memory Mapping Segment):通过mmap系统调用映射的文件或其他内存对象

- 内核空间(Kernel Space):操作系统内核使用的内存区域,普通进程无法直接访问

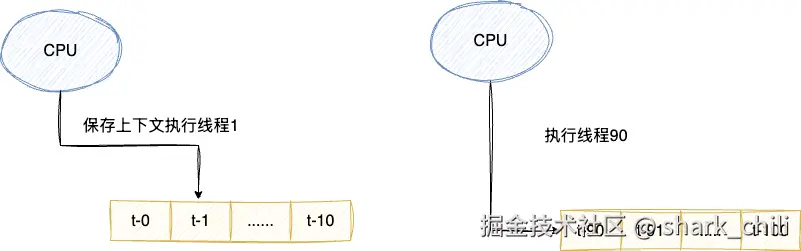

在Linux中,进程和线程切换都涉及上下文切换(Context Switching)。上下文切换是指CPU从一个进程或线程切换到另一个进程或线程时保存和恢复执行状态的过程。切换过程包括:

- 保存当前进程/线程的CPU寄存器状态

- 更新内存管理单元(MMU)的页表

- 加载下一个进程/线程的寄存器状态

- 恢复下一个进程/线程的执行

上下文切换虽然是多任务系统的基础,但也会消耗系统资源。频繁的上下文切换会降低系统性能,因此操作系统会通过调度算法和时间片分配来平衡响应性和效率。

进程在运行过程中会频繁访问代码段、堆和栈中的数据。当进程需要更多内存时,必须通过系统调用向操作系统申请,如果进程试图访问未分配的内存区域,则会收到段错误(Segmentation fault)并被操作系统终止。此外,用户态进程无法直接访问内核空间,必须通过系统调用进入内核态才能访问内核数据结构:

进程的调度算法

操作系统采用多种调度算法来平衡系统性能、响应时间和公平性。常见的调度策略包括:

- 时间片轮转:每个进程被分配一个固定的时间片,当时间片用完时,操作系统会触发时钟中断,保存当前进程的上下文,并切换到下一个就绪进程

- 优先级调度:高优先级的进程会优先获得CPU执行权

- 多级反馈队列:结合时间片轮转和优先级调度的优点,根据进程的行为动态调整其优先级

Linux内核使用完全公平调度器(CFS)作为默认的调度算法,它通过红黑树数据结构维护就绪队列,确保所有进程都能获得公平的CPU时间:

通过合理使用中断机制和调度算法,操作系统能够在保证公平性的同时最大化CPU的利用率,为用户提供流畅的多任务体验。

详解操作系统中线程的基本概念

什么是线程

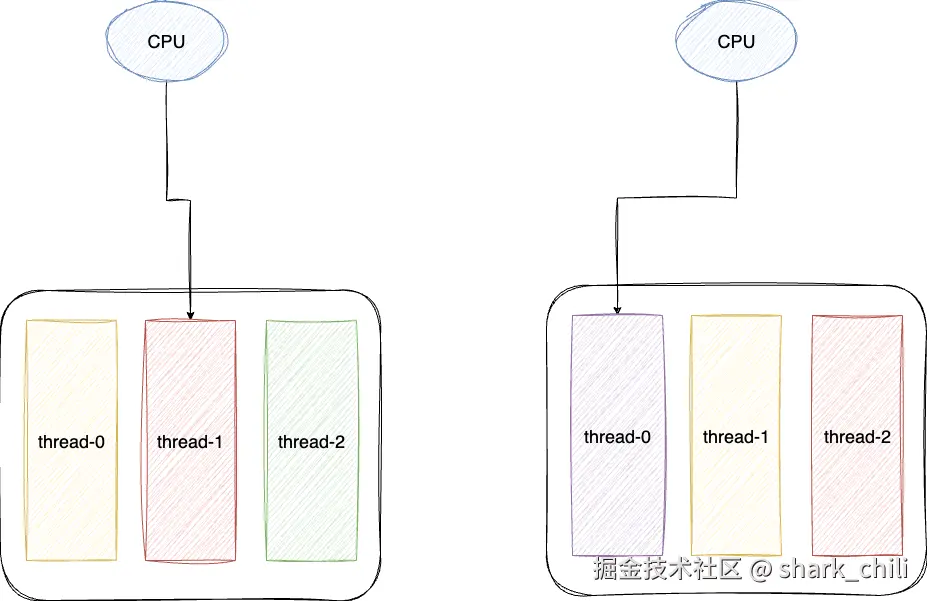

进程作为资源分配的基本单位,其创建和上下文切换的开销较大。为了提高程序的并发性能,操作系统引入了线程的概念。线程是进程内的执行单元,在Linux中线程被实现为轻量级进程,与进程一样通过task_struct结构进行管理。线程是CPU调度的基本单位,也是CPU能够分配资源的最小单位。

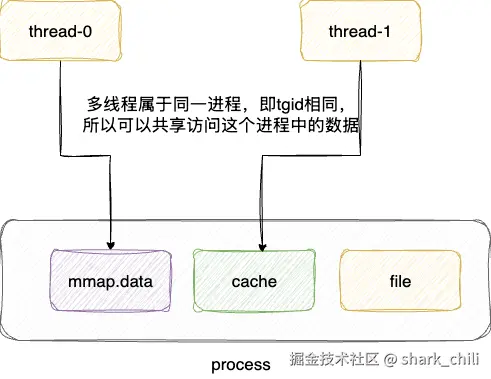

同一进程内的多个线程共享进程的内存空间(代码段、数据段、堆等)和文件描述符等资源,但每个线程拥有独立的栈空间、程序计数器(PC)、寄存器状态和调度优先级。这种设计既保持了进程间的隔离性,又实现了线程间的高效协作。在多核处理器系统中,多个线程可以真正并行执行,充分利用硬件资源:

线程的基本结构

在Linux系统中,线程和进程使用相同的数据结构task_struct来表示。这是因为在Linux内核中,线程被视为一种特殊的轻量级进程(Lightweight Process)。Linux采用统一的调度实体(schedulable entity)模型,无论是进程还是线程都通过task_struct结构进行管理。

在同一个线程组中,所有线程共享相同的tgid(线程组ID),该值等于主线程的pid。每个线程仍具有唯一的pid用于内核调度。以下是task_struct结构体的部分字段定义(简化版):

arduino

// task_struct结构体定义(简化版)

struct task_struct {

// 进程标识符

pid_t pid; // 任务ID(每个线程/进程唯一)

pid_t tgid; // 线程组ID(同一线程组共享)

struct task_struct *group_leader; // 线程组领导者

//......

// 内存管理

struct mm_struct *mm; // 内存描述符(线程组共享)

struct mm_struct *active_mm; // 激活的内存描述符

// 调度相关

struct sched_entity se; // 调度实体

struct sched_rt_entity rt; // 实时调度实体

int prio; // 优先级

int static_prio; // 静态优先级

int normal_prio; // 正常优先级

// 时间相关

u64 utime, stime, gtime; // 用户态/内核态/子进程时间

unsigned long nvcsw, nivcsw; // 自愿/非自愿上下文切换次数

//......

};这种设计使得线程和进程在内核中的管理方式保持一致,同时通过共享内存描述符(mm_struct)实现线程间的内存共享。

线程解决了什么问题

早期的进程都是单一执行流,当应用程序需要处理复杂的并发任务时,就必须创建多个进程来完成。例如,一个进程负责读取文件,另一个进程负责写入文件。但由于进程间切换的开销很大,这种方式效率低下。

为了解决这个问题,操作系统设计者提出了在同一进程内创建多个执行流的想法,这些执行流可以共享进程的数据和资源,从而大大减少了上下文切换的开销。这就衍生出了多线程的概念:

CPU如何调度指挥线程

在多核CPU系统中,每个CPU核心通常维护自己的就绪队列来存放待执行的线程,这样可以减少多核间的竞争,提高调度效率。当线程需要被调度执行时,它会被放入就绪队列中等待CPU分配执行时间。线程的执行流程如下:

- CPU从就绪队列中选择一个线程

- 加载线程的上下文到CPU寄存器

- 执行线程指令,如果涉及函数调用则将函数信息压入线程栈中

- 将执行结果写回内存

- 收到中断信号时,保存线程上下文并将其放入适当的队列(等待队列或就绪队列)

- 当线程再次可执行时,将其放回就绪队列等待调度

需要注意的是,操作系统为了提高效率,会将处于休眠状态或因锁而阻塞的线程提前挂起并放入等待队列。当I/O操作完成或其他等待条件满足时,通过中断通知将线程重新放回就绪队列。此外,高优先级的线程可以抢占低优先级线程的执行权:

进程的创建与状态转换

在Linux中,进程通常通过fork()系统调用创建。fork()会创建一个与父进程完全相同的子进程,包括代码、数据和打开的文件描述符。子进程从fork()调用点开始执行,通过返回值区分父子进程(父进程返回子进程PID,子进程返回0)。

在执行fork()后,通常会紧接着调用exec()系列函数之一来加载新的程序映像到子进程的内存空间。除了fork(),Linux还提供了vfork()用于更高效的进程创建,以及clone()系统调用用于创建线程或轻量级进程。

进程在其生命周期中会经历多种状态:

- 运行态(Running):进程正在CPU上执行或等待CPU分配

- 就绪态(Ready):进程具备运行条件但未获得CPU时间

- 阻塞态(Blocked/Waiting):进程等待某个事件(如I/O完成、信号等)而无法运行

- 停止态(Stopped):进程被信号(如SIGSTOP)暂停执行

- 僵尸态(Zombie):进程已结束但父进程尚未调用

wait()回收其资源

线程同步机制

多线程环境下,多个线程访问共享资源时需要进行同步控制,以避免竞态条件(Race Condition)和数据不一致问题。常见的线程同步机制包括:

- 互斥锁(Mutex):确保同一时间只有一个线程能访问临界区

- 信号量(Semaphore):控制对有限资源的访问数量

- 条件变量(Condition Variable):线程间的协调机制,允许线程等待特定条件

- 读写锁(Read-Write Lock):允许多个线程同时读取,但写入时独占访问

进程间通信(IPC)

进程间通信是多进程协作的基础,主要方式包括:

- 管道(Pipe)和命名管道(FIFO)

- 消息队列(Message Queue)

- 共享内存(Shared Memory)

- 信号量(Semaphore)

- 套接字(Socket)

- 信号(Signal)

Linux中每个进程都有独立的虚拟地址空间,因此需要使用IPC机制来实现进程间的数据交换。

小结

本文从进程的基本概念入手,探讨了进程的内存管理机制和调度算法,同时通过分析进程的重量级特性和单执行流的局限性,引出了多线程的设计理念和CPU调度策略。我们还介绍了进程创建、状态转换、线程同步以及进程间通信等高级概念。理解进程和线程的本质区别对于编写高效的并发程序具有重要意义。

通过本文的学习,你应该能够:

- 理解进程和线程在操作系统中的不同角色和关系

- 掌握虚拟内存和MMU的工作原理

- 了解进程内存空间的组成结构

- 理解现代操作系统的调度算法

- 掌握Linux中task_struct结构体的基本概念

- 了解进程创建和状态转换机制

- 理解线程同步和进程间通信的重要性

我是 SharkChili ,Java 开发者,Java Guide 开源项目维护者。欢迎关注我的公众号:写代码的SharkChili ,也欢迎您了解我的开源项目 mini-redis:github.com/shark-ctrl/...

为方便与读者交流,现已创建读者群。关注上方公众号获取我的联系方式,添加时备注加群即可加入。

参考

《趣话计算机底层技术》

本文使用 markdown.com.cn 排版