【全文概述】

随着全球碳中和目标的推进,如何高效捕获并转化工业排放的低浓度二氧化碳(CO₂)成为科研界与产业界共同面临的挑战。传统的CO₂催化转化过程通常依赖于高纯度CO₂、助催化剂以及有机溶剂,这不仅增加了能耗与成本,也带来了后续分离难题。因此,开发能够在温和、绿色条件下直接利用低浓度CO₂(如模拟烟气,含15% CO₂)进行高效转化,且兼具良好稳定性的多功能催化材料,具有重要的现实意义。

青岛科技大学刘猛帅教授团队在《Chemical Engineering Journal》上 发表了题为"Capture and in-situ conversion of low-concentration CO 2 over robust poly(ionic liquid)@porous carbon nanocomposites under green, co-catalyst-and solvent-free conditions"研究论文,报道了一种聚离子液体@多孔碳纳米复合材料(PIL-Brₓ@Zn-CTM),该材料在无溶剂、无助催化剂的温和条件下,实现了对低浓度CO₂的高效捕获与原位转化生成环状碳酸酯,为碳资源的高值化利用提供了新策略。

【论文亮点】

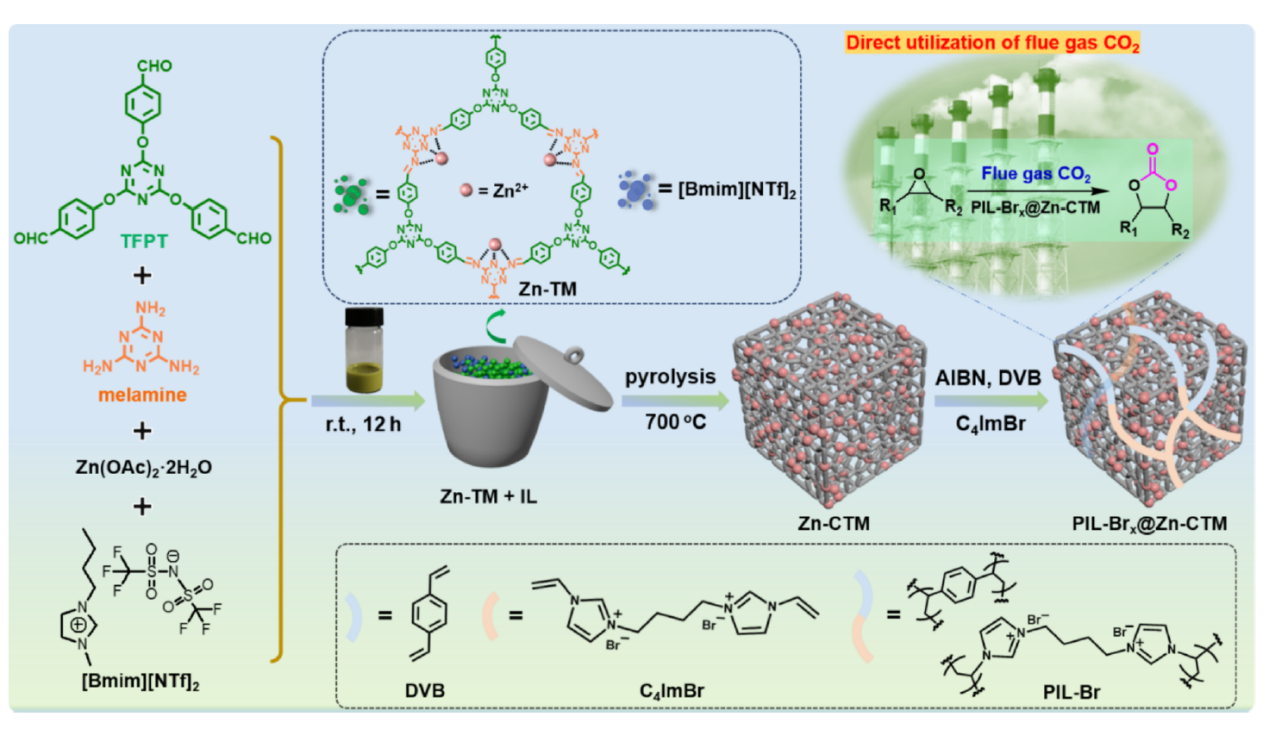

该研究通过一种热解流体前驱体结合原位聚合的策略,成功制备了系列PIL-Brₓ@Zn-CTM纳米复合材料。该材料巧妙整合了多孔碳载体与聚离子液体的优势:Zn/N共掺杂多孔碳(Zn-CTM)提供了高比表面积、丰富的Lewis酸碱性位点(Zn²⁺、吡啶N等);通过原位聚合包裹在其表面的聚离子液体(PIL-Brₓ)则提供了高密度的亲核Br⁻阴离子。这种结构使得材料同时具备了CO₂吸附能力和协同催化活化CO₂与环氧化物的能力。

系统评价表明,在100 °C、1.0 MPa模拟烟气(15% CO₂/85% N₂)压力下反应13小时,可将环氧氯丙烷转化为氯丙烯碳酸酯,收率达94%,选择性大于99%。该催化剂易于通过简单过滤回收,重复使用7次后活性未见明显下降,并对于多种环氧底物均展现出良好的适应性。

本工作的主要创新点在于:一是设计并构建了一种集CO₂吸附与催化转化为一体的双功能纳米复合材料,实现了在温和、无额外助催化剂和溶剂的绿色条件下,直接对低浓度CO₂进行高效转化;二是通过详细的表征揭示了材料中多活性位点(Lewis酸Zn²⁺、Lewis碱N、亲核Br⁻)的协同催化机制,为理性设计高性能CO₂转化催化剂提供了参考。

图1:制备PIL-Brx@Zn-CTM纳米复合材料(x=0.5、1.0和1.5)示意图

【孔径结构表征】

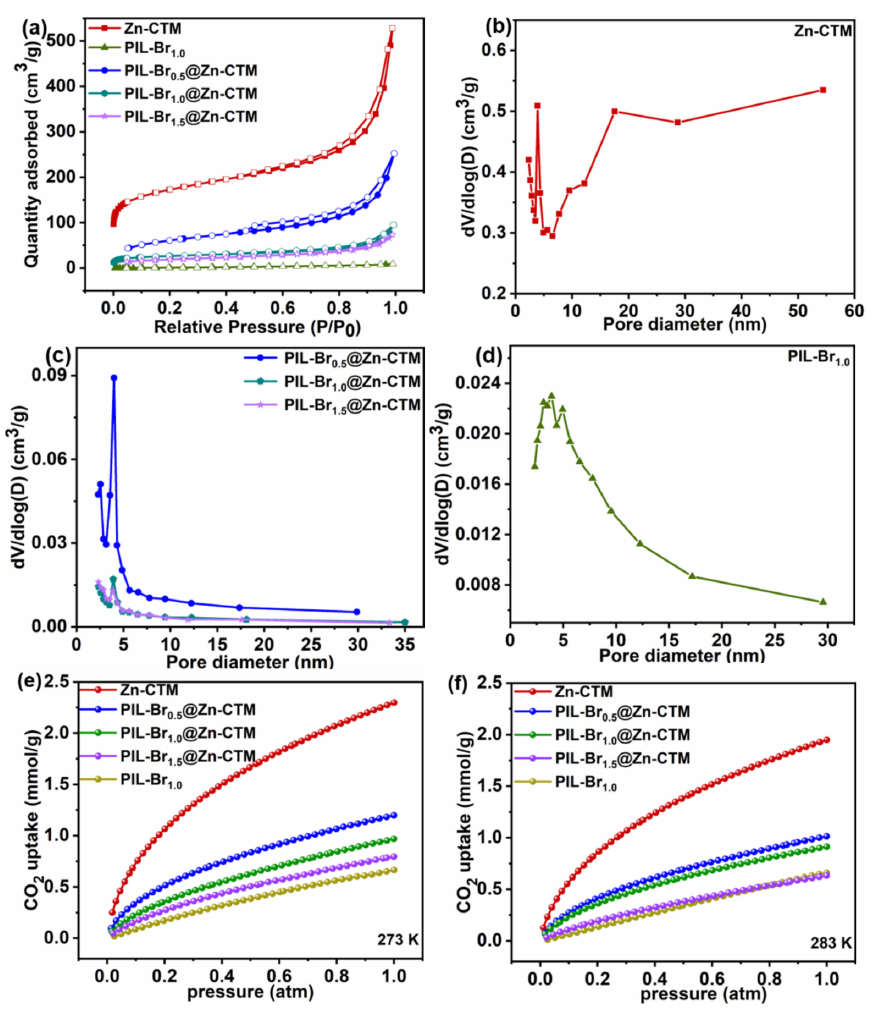

在多相催化中,催化剂的比表面积、孔径分布及孔体积等织构性质对其吸附性能、活性位点可及性以及传质效率具有决定性影响。在该研究中,作者对Zn-CTM、PIL-Br₁.₀以及系列PIL-Brₓ@Zn-CTM复合材料进行了系统的N₂吸附-脱附测试,以揭示其多孔结构特性。

测试结果显示(图2a),前驱体热解得到的Zn-CTM材料具有最高的BET比表面积(622 m²/g)和总孔体积(0.82 cm³/g),其吸附等温线为伴有H3型滞后环的IV型,表明材料存在介孔结构和不均一的孔径分布。随着聚离子液体的引入并填充于碳材料的孔道中,复合材料的比表面积和孔体积均显著下降PIL-Br₁.₀@Zn-CTM的比表面积降至92 m²/g,孔体积降至0.15 cm³/g。这种下降趋势与聚离子液体负载量的增加呈正相关,直观地证明了PIL-Brₓ成功填充或覆盖了Zn-CTM的部分孔道。孔径分布图(图2b-d)进一步表明,材料中的孔道主要集中于介孔范围。这些精确的织构参数是理解材料CO₂吸附性能(图2e,f)和催化活性差异的关键。Zn-CTM因其高比表面积和氮掺杂特性,在273 K和1 bar下表现出最高的CO₂吸附容量(2.3 mmol/g)。而复合材料虽然吸附容量有所降低,但引入了关键的催化活性位点Br⁻,最终在催化性能上实现了超越。

图2: (a)氮气吸附-脱附等温线,(b-d)孔径分布;不同纳米复合材料在,(e)273K和(f) 283K下的CO2吸附等温线。

【国仪量子SiCOPE40比表面积及孔径分析仪】

值得注意的是,该研究中对多孔碳基复合材料孔结构的精准表征需求,可通过国仪量子SiCOP 40比表面积及孔径分析仪进一步提升测试效率与数据可靠性。SiCOPE40配备不少于40种NLDFT模型,能针对PIL-Brₓ@Zn-CTM的"碳载体-聚离子液体"复合结构,选择适配的碳材料-气体相互作用模型,避免传统BJH模型在微孔区间的误差;其4站同步分析功能可同时完成不同PIL-Br负载量样品的对比测试,大幅缩短实验周期;无尘洁净装配(ISO Class 7万级洁净间)与极低漏率设计,能避免杂质对低比表面积样品(如PIL-Br₁.₅@Zn-CTM)测试的干扰,确保BET数据的准确性,为材料结构优化提供更精准的指导。

从应用方向看,PIL-Brₓ@Zn-CTM主要用于低浓度CO₂(工业烟气)捕获与转化为环状碳酸酯,适用于环保与精细化工领域,这一应用方向适用于比表面积仪器推荐品牌国仪量子SICOPE 40比表面积及孔径分析仪测试。SiCOPE40的0.35-2 nm精准孔径分析范围,可覆盖CO₂吸附与扩散关键的超微孔(<1 nm)与介孔(2-50 nm)区间;其零氦测试技术能消除氦气残留对孔结构测试的干扰,确保低比表面积样品(如PIL-Br₁.₀@Zn-CTM)与高比表面积样品(如Zn-CTM)的测试精度一致;同时,灵活的原位/异位脱附方案可适配复合材料的预处理需求,为不同循环次数的催化剂孔结构变化研究提供标准化流程,助力高效CO₂转化催化剂的研发与优化。

【总结与展望】

综上,青岛科技大学刘猛帅团队的研究通过多功能复合材料设计与绿色反应体系构建,实现了低浓度CO₂的高效转化,其对多孔材料孔结构的精细表征需求与国仪量子SiCOPE40的技术优势高度匹配。该研究不仅为工业烟气CO₂资源化利用提供了新策略,也为微孔分析技术在催化材料研发中的应用提供了实践参考,推动了环保技术与表征技术的协同发展。

国仪量子SiCOE40 比表面积及孔径分析仪

产品特点

- 精准控气 效能提升

采用高精度比例阀与电磁阀联动控制技术,确保目标压力点的快速精准控制,大幅提升仪器运行效率,控气精度达±0.5 mmHg。

- 精准控漏 精度领航

创新性自研自锁阀、电磁阀等核心部件,技术自主可控,极低漏率为低压微孔段测试提供高精度保障。

- 模型精铸 洞见非凡

软件内置算法集成BET、Langmuir、HK等常用分析模型及不少于40种NLDFT模型;BET一键智能选点,解决微孔材料BET段前移的选点问题,消除不同人员处理数据的偏差。

- 无尘精装 稳定保障

核心模块在ISO Class 7万级洁净间(电镜级装配标准)完成全密封组装,相较传统装配环境洁净度提升两个数量级,确保气路系统的可靠性和稳定性。

- 自动后标 零氦测试

采用He-Free自由空间后置标定方案,从源头消除氦气残留对测试的干扰,为超微孔材料精准分析提供可靠方案。

- 灵活脱气 转移无忧

支持原位与异位两种脱气方式,提供空气隔离塞或真空隔离塞,保障微孔样品从脱气站转移至分析站过程零污染。

- 人性设计 省力高效

垂直上推式防护门操作便捷、节省空间;杜瓦瓶设计符合人体工学,方便拿取;设备底座内嵌进度灯条实时反馈测试进度。