目录

[2、MAC 地址:从定义到实践的深度解析](#2、MAC 地址:从定义到实践的深度解析)

[2.1、MAC 地址的本质:硬件级的唯一标识](#2.1、MAC 地址的本质:硬件级的唯一标识)

[2.2、MAC 地址的核心作用:局域网内的 "精准交付"](#2.2、MAC 地址的核心作用:局域网内的 “精准交付”)

[2.3、MAC 地址与 IP 地址的深度对比:逻辑与物理的分工](#2.3、MAC 地址与 IP 地址的深度对比:逻辑与物理的分工)

[2.4、MAC 地址的实践场景:从通信到安全](#2.4、MAC 地址的实践场景:从通信到安全)

[2.5、总结:MAC 地址的核心价值与认知误区](#2.5、总结:MAC 地址的核心价值与认知误区)

[3.以太网协议:从帧结构到 MTU/MSS 的深度解析](#3.以太网协议:从帧结构到 MTU/MSS 的深度解析)

[3.1、以太网协议的核心:MAC 帧结构](#3.1、以太网协议的核心:MAC 帧结构)

[3.2. MAC 帧的关键操作:报头分离与协议分用](#3.2. MAC 帧的关键操作:报头分离与协议分用)

[3.3、MAC 帧的两类核心场景](#3.3、MAC 帧的两类核心场景)

[3.4、以太网的 "传输限制":MTU、IP MTU 与 MSS](#3.4、以太网的 “传输限制”:MTU、IP MTU 与 MSS)

[3.5、 MSS:TCP 协议的 "最大数据分段大小"](#3.5、 MSS:TCP 协议的 “最大数据分段大小”)

[3.6、MTU/IP MTU/MSS 的区别与联系:一张表理清](#3.6、MTU/IP MTU/MSS 的区别与联系:一张表理清)

[5.ARP 协议:从原理到安全的深度解析](#5.ARP 协议:从原理到安全的深度解析)

[5.1、ARP 协议的本质:IP 与 MAC 的 "翻译官"](#5.1、ARP 协议的本质:IP 与 MAC 的 “翻译官”)

[5.2、ARP 的工作机制:从查询到应答的完整流程](#5.2、ARP 的工作机制:从查询到应答的完整流程)

[5.3、ARP 缓存:提升效率的 "临时备忘录"](#5.3、ARP 缓存:提升效率的 “临时备忘录”)

[5.4、ARP 报头格式:标准化的 "翻译指令"](#5.4、ARP 报头格式:标准化的 “翻译指令”)

[5.5、ARP 的安全风险:ARP 欺骗与防御](#5.5、ARP 的安全风险:ARP 欺骗与防御)

[5.6、总结:ARP 协议的核心逻辑与工程启示](#5.6、总结:ARP 协议的核心逻辑与工程启示)

1.局域网转发是什么?

一、跨网传输的本质

跨城市、跨国家的网络数据传输,其实就是 "从一个局域网转发到另一个局域网" 的叠加。比如你用北京的电脑访问上海的服务器,数据要先在你家的局域网内传送到路由器,再通过运营商的多个局域网 "一跳一跳" 到上海服务器所在的局域网,最后传到服务器。没有单个局域网内的精准转发,就没有跨网通信。

二、局域网技术的演变

就三种主流技术,最终以太网和 Wi-Fi 胜出:

- 令牌环网(淘汰):靠 "令牌" 管控,只有拿到令牌的设备能发数据,无冲突但效率低,设备坏了全网瘫痪,现在基本不用;

- 以太网(现在最常用的有线网):设备自由发数据,冲突了就随机等一会儿再发,简单、成本低,家里插网线、公司机房都用它;

- Wi-Fi(无线局域网):就是 "无线版以太网",不用布线,手机、平板连的都是它,就是信号容易受干扰。

三、以太网怎么转发数据?

核心就三步,简单说:

- 靠 MAC 地址认设备 :每个网卡都有唯一的 MAC 地址(像设备身份证),数据要标明 "发给谁(目的 MAC)""谁发的(源 MAC)";

- 封装成 MAC 帧传:数据会打包成 "MAC 帧",里面有 MAC 地址、要传的数据,还有校验码(检查数据没损坏);

- 广播 + 过滤精准送 :数据在局域网内广播,所有设备都能收到,但只有 "目的 MAC 地址匹配" 的设备会接收,其他设备直接丢,保证数据不乱传。

四、怎么避免多设备同时发数据冲突?

- 冲突检测:设备发数据时同时 "听",如果发现信号乱了(说明有人同时发),就立刻停发,还通知别人 "别发了";

- 随机等重发:冲突后,设备随机等一会儿(比如 A 等 2ms,B 等 5ms)再试,避免再撞车;

- 用交换机分冲突域:交换机能把局域网拆成小区域,每个区域里设备少,冲突概率大大降低(比如家里路由器自带交换机功能,手机连 Wi-Fi、电脑插网线,互相发数据不冲突)。

2、MAC 地址:从定义到实践的深度解析

在数据链路层,MAC 地址是实现设备间精准通信的核心标识。它与 IP 地址共同构成网络通信的 "双标识体系"------IP 地址负责跨网络的逻辑导航,MAC 地址则负责局域网内的物理交付 。本文将从 MAC 地址的本质定义、技术细节、核心作用出发,结合与 IP 地址的对比,全面解析 MAC 地址在网络通信中的关键角色。

2.1、MAC 地址的本质:硬件级的唯一标识

MAC 地址(Media Access Control Address,媒体访问控制地址)是网络设备(如网卡、路由器接口)的**"硬件身份证",** 由厂商在生产时烧录到网卡的串行 EEPROM 芯片中,具有全球唯一性 和物理不可篡改性 (除非更换网卡硬件)。

1. 技术细节:格式与组成

- 长度与表示 :共 48 位(6 个字节),通常以 "冒号分隔的 12 个十六进制数" 形式呈现,例如 08:00:20:0A:8C:6D。

- 前 6 位十六进制数(前 3 个字节):称为OUI(组织唯一标识符) ,由 IEEE(电气与电子工程师协会)统一分配给网络设备厂商,用于标识厂商身份(如

08:00:20代表某知名网卡厂商)。 - 后 6 位十六进制数(后 3 个字节):由厂商自行分配给每一块网卡,是该厂商生产的网卡的唯一序列号(如

0A:8C:6D代表该厂商生产的某一块具体网卡)。

- 前 6 位十六进制数(前 3 个字节):称为OUI(组织唯一标识符) ,由 IEEE(电气与电子工程师协会)统一分配给网络设备厂商,用于标识厂商身份(如

- 唯一性保障:IEEE 严格管控 OUI 分配,且厂商需确保同 - OUI 下的序列号不重复,因此全球任意两块网卡的 MAC 地址绝不会相同(理论上)。

2. 协议层级定位

在 OSI 七层模型中,MAC 地址属于数据链路层(第二层) ,直接与物理层(网线、无线信号)交互;而 IP 地址属于网络层(第三层),负责跨网络逻辑寻址。两者的分工明确:数据链路层通过 MAC 地址将数据帧交付到同一局域网内的目标设备,网络层通过 IP 地址将数据包路由到目标局域网。

2.2、MAC 地址的核心作用:局域网内的 "精准交付"

IP 地址虽能指引数据包到达目标局域网,但无法确定 ""局域网内哪台设备是最终接收方------ 这一 "最后一公里" 的定位任务,由 MAC 地址完成。其核心作用可拆解为三点:

1. 标识局域网内设备,避免数据发错

局域网内所有设备(电脑、手机、路由器)都会接收数据帧,但仅会处理 "目的 MAC 地址与自身 MAC 地址一致" 的数据帧,其他数据帧会在数据链路层直接丢弃。例如:

- 主机 A(MAC:

00:1A:2B:3C:4D:5E)向主机 B(MAC:11:22:33:44:55:66)发送数据时,数据帧的 "目的 MAC 地址" 会设为11:22:33:44:55:66; - 局域网内其他设备(如主机 C)收到该数据帧后,发现目的 MAC 地址与自身不符,会直接丢弃,只有主机 B 会处理该数据帧。

2. 适配数据链路层协议,确保物理传输

数据链路层的核心是 "将网络层的 IP 数据包封装成物理可传输的帧",而 MAC 地址是帧结构的必填字段。以以太网协议为例,MAC 帧的结构如下:

| 字段名称 | 长度(字节) | 核心作用 | 关联 MAC 地址的逻辑 |

|---|---|---|---|

| 目的 MAC 地址 | 6 | 标识数据帧的接收设备 | 决定 "数据帧要发给局域网内哪台设备" |

| 源 MAC 地址 | 6 | 标识数据帧的发送设备 | 让接收方知道 "数据来自哪台设备" |

| 类型字段 | 2 | 标识帧内封装的上层协议(如 IP、ARP) | 与 MAC 地址配合完成 "帧的分用" |

| 数据部分 | 46~1500 | 承载上层数据(如 IP 数据包) | MAC 地址确保该部分精准交付 |

| CRC 校验码 | 4 | 校验帧的完整性 | 避免因物理干扰导致 MAC 地址识别错误 |

若缺少 MAC 地址,数据帧将无法被物理链路识别 "发送给谁",直接导致局域网通信中断。

3. 弥补 IP 地址的 "可信度缺陷"

IP 地址是基于软件配置的逻辑地址,用户可手动修改(如通过ipconfig或ifconfig命令),存在 "冒名顶替" 风险(例如伪造他人 IP 地址发送恶意数据)。而 MAC 地址是硬件固化的,无法通过软件修改,具有极高的可信度:

- 在局域网身份认证场景(如企业内网准入控制),管理员会通过绑定 "MAC 地址 - IP 地址" 的方式,确保只有授权设备才能接入网络 ------ 即使有人修改 IP 地址,若 MAC 地址未被授权,仍无法通过认证。

2.3、MAC 地址与 IP 地址的深度对比:逻辑与物理的分工

MAC 地址与 IP 地址是网络通信的 "黄金搭档",但两者在本质、作用范围、可变性等维度存在根本差异。通过对比,能更清晰理解它们的协作逻辑:

1. 核心差异对比表

| 对比维度 | MAC 地址(物理地址) | IP 地址(逻辑地址) |

|---|---|---|

| 本质属性 | 硬件固化标识,与设备绑定 | 软件配置标识,与网络绑定 |

| 作用层级 | 数据链路层(OSI 第二层) | 网络层(OSI 第三层) |

| 作用范围 | 仅限同一局域网(如家庭 Wi-Fi、企业内网) | 跨网络(如家庭→运营商→互联网服务器) |

| 可变性 | 不可修改(除非更换网卡) | 可动态分配(DHCP)或手动修改 |

| 地址格式 | 48 位十六进制(如 00:1A:2B:3C:4D:5E) |

IPv4 为 32 位十进制(如 192.168.1.10);IPv6 为 128 位十六进制 |

| 寻址逻辑 | 基于 "设备物理位置" 的直接交付 | 基于 "网络逻辑路径" 的路由转发 |

| 依赖协议 | 依赖 ARP 协议实现 "IP 地址→MAC 地址" 解析 | 依赖路由协议(如 OSPF、BGP)实现跨网络路由 |

2. 协作逻辑:以 "访问百度" 为例

当你用家庭电脑(IP: 192.168.1.10,MAC: 00:1A:2B:3C:4D:5E)访问百度服务器(IP: 142.250.189.206)时,两者的协作流程如下:

- IP 地址的 "导航" 作用 :你的电脑通过 DNS 解析得到百度服务器的 IP 地址

142.250.189.206,并通过路由表确定 "数据包需先发送到家庭路由器(默认网关 IP:192.168.1.1)"------IP 地址负责 "从家庭局域网到百度机房" 的跨网络路径规划。 - MAC 地址的 "交付" 作用 :

- 第一步(电脑→路由器):你的电脑不知道路由器的 MAC 地址,会通过 ARP 协议广播请求 "谁是 192.168.1.1?请回复 MAC 地址";路由器收到请求后,单播回复其 MAC 地址 AA:BB:CC:DD:EE:FF。

- 第二步(封装与发送):电脑将 IP 数据包封装成 MAC 帧,目的 MAC 地址设为路由器的 AA:BB:CC:DD:EE:FF,源 MAC 地址设为自身的 00:1A:2B:3C:4D:5E,通过物理链路发送给路由器。

- 第三步(路由器→百度):路由器收到帧后,拆封得到 IP 数据包,通过公网路由将数据包转发到百度机房;百度服务器的回复数据包,会通过相反路径回到路由器,路由器再通过 ARP 协议找到你的电脑 MAC 地址,将回复帧发送给你。

整个过程中,IP 地址负责 "跨网络指路",MAC 地址负责 "局域网内送货",两者缺一不可。

3. 关键认知:MAC 地址的 "本地跳变" 与 IP 地址的 "全程不变"

- MAC 地址的 "本地跳变" :在跨网络传输中,数据帧的 MAC 地址会在每一跳(路由器)更新 ------ 例如电脑→路由器时,目的 MAC 是路由器 LAN 口 MAC;路由器→运营商网关时,目的 MAC 是网关 WAN 口 MAC;但 IP 地址全程不变(源 IP 始终是

192.168.1.10,目的 IP 始终是142.250.189.206)。 - 原因 :MAC 地址仅在当前局域网有效,到了新的局域网,需重新通过 ARP 协议获取 "下一跳设备" 的 MAC 地址,因此必须跳变;而 IP 地址是全局唯一的逻辑标识,跳变会导致数据包无法被正确路由到目标。

2.4、MAC 地址的实践场景:从通信到安全

1. 局域网通信的 "必经之路"

任何局域网内的设备通信(如家庭内电脑传文件、企业内打印机共享),都必须通过 MAC 地址实现:

- 以 "同事 A(IP:

10.0.0.5,MAC:11:22:33:44:55:66)向同事 B(IP:10.0.0.6,MAC:AA:BB:CC:DD:EE:FF)传文件" 为例:同事 A 的电脑先通过 ARP 协议获取同事 B 的 MAC 地址,再将文件数据封装成目的 MAC 为AA:BB:CC:DD:EE:FF的帧,通过交换机转发到同事 B 的电脑 ------ 交换机通过维护 "MAC 地址 - 端口映射表",直接将帧从同事 A 的端口转发到同事 B 的端口,避免数据在局域网内广播,提高通信效率。

2. 网络安全中的 "双刃剑"

- 正面应用:MAC 地址绑定:企业或校园内网中,管理员会在路由器或交换机上配置 "MAC 地址白名单",只有白名单中的设备才能接入网络,有效防止未授权设备(如外来人员的手机)蹭网。

- 负面风险:ARP 欺骗攻击:攻击者通过发送伪造的 ARP 数据包,将自己的 MAC 地址伪装成网关的 MAC 地址,导致局域网内其他设备将数据发送给攻击者(而非网关),进而截获敏感数据(如账号密码)。这一攻击的核心就是利用了 "设备会信任任何 ARP 应答,直接更新 MAC 地址映射" 的机制。

2.5、总结:MAC 地址的核心价值与认知误区

1. 核心价值

- 局域网通信的 "基石":没有 MAC 地址,数据帧无法在物理链路中识别目标设备,局域网通信将完全失效;

- 硬件级的身份保障:弥补 IP 地址可篡改的缺陷,为网络准入、身份认证提供可信依据;

- 与 IP 地址的协同:通过 "IP 导航 + MAC 交付" 的层级协作,实现从 "全球互联网" 到 "本地设备" 的端到端通信。

2. 常见认知误区

- 误区 1:"MAC 地址可以跨网络使用":错误。MAC 地址仅在当前局域网有效,跨网络时会被下一跳路由器更新,无法像 IP 地址一样全程不变;

- 误区 2:"修改 MAC 地址就是篡改硬件" :部分操作系统(如 Windows、Linux)支持通过软件 "伪装" MAC 地址(如通过

regedit修改注册表或ifconfig命令临时修改),但这只是 "表面伪装",硬件芯片中的真实 MAC 地址并未改变,且伪装的 MAC 地址仅在当前网络有效,无法欺骗跨网络的设备; - 误区 3:"同一局域网内 MAC 地址可以重复" :错误。若同一局域网内出现两个相同 MAC 地址的设备,会导致数据帧 "认错设备"------ 例如两台设备都认为自己是

00:1A:2B:3C:4D:5E,会同时接收目的 MAC 为该地址的数据帧,导致通信混乱。

通过理解 MAC 地址的本质、作用与协作逻辑,能更深入掌握网络通信的底层原理 ------ 无论是排查局域网通信故障(如 "设备能 ping 通 IP 但无法传文件,可能是 MAC 地址冲突"),还是设计网络安全策略(如 MAC 地址白名单),都离不开对 MAC 地址的精准认知。

3.以太网协议:从帧结构到 MTU/MSS 的深度解析

以太网协议是数据链路层的核心协议,也是当前有线局域网的 "事实标准"------ 无论是家庭的网线连接、企业的机房组网,还是数据中心的服务器互联,均基于以太网技术。其核心价值在于通过标准化的帧结构、介质访问控制策略,实现局域网内设备间高效、可靠的数据传输。本文将从 "MAC 帧结构""MTU/IP MTU/MSS 的区别与联系" 两大维度,拆解以太网协议的工作原理与工程实践意义。

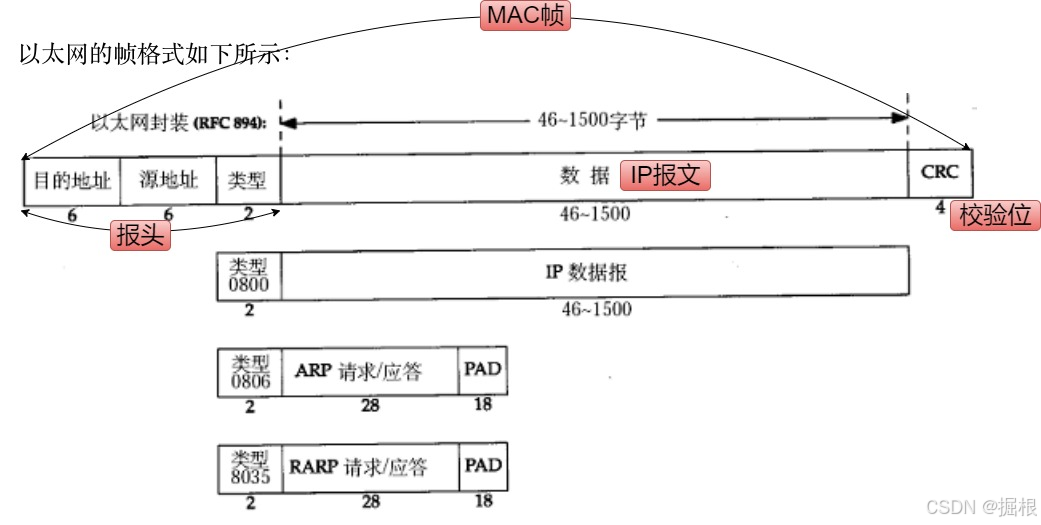

3.1、以太网协议的核心:MAC 帧结构

以太网通过 "MAC 帧" 封装数据,是数据链路层与物理层交互的 "最小传输单元"。MAC 帧的结构严格标准化,确保所有以太网设备(电脑、交换机、路由器)能统一解析,其核心分为 "报头""有效载荷""帧尾" 三部分,具体结构与字段含义如下:

1. MAC 帧的完整结构(Ethernet II 标准)

| 字段名称 | 长度(字节) | 核心作用 | 关键细节 |

|---|---|---|---|

| 目的 MAC 地址 | 6 | 标识数据帧的接收设备(局域网内的目标设备) | 若为广播地址(FF:FF:FF:FF:FF:FF),表示该帧需被同一局域网内所有设备接收(如 ARP 请求) |

| 源 MAC 地址 | 6 | 标识数据帧的发送设备 | 由发送设备的网卡硬件决定,不可篡改(软件伪装除外) |

| 类型字段(Type) | 2 | 标识帧内有效载荷的上层协议类型,实现 "分用"(交付给正确的上层协议) | - 0800:有效载荷为 IP 数据包(最常见,如访问网页、传文件)- 0806:有效载荷为 ARP 请求 / 应答报文(解析 IP 到 MAC)- 8035:有效载荷为 RARP 请求 / 应答报文(解析 MAC 到 IP,已极少用) |

| 有效载荷(Data) | 46~1500 | 承载上层协议数据(如 IP 数据包、ARP 报文) | - 最小 46 字节:若有效载荷不足 46 字节(如 ARP 报文仅 28 字节),会自动填充 "PAD 字段" 到 46 字节,接收方会忽略填充内容;- 最大 1500 字节:由 MTU(最大传输单元)限制,是 IP 协议是否分片的关键依据 |

| 帧尾(CRC 校验和) | 4 | 校验 MAC 帧在传输中是否损坏(如网线干扰、信号衰减导致的数据错误) | 接收设备会重新计算帧的 CRC 值,若与该字段不一致,直接丢弃帧,不向上层交付 |

3.2. MAC 帧的关键操作:报头分离与协议分用

以太网设备(如电脑、交换机)接收 MAC 帧后,需完成 "拆包" 和 "向上交付",核心依赖两个机制:

(1)报头与有效载荷的分离:定长报头 + 帧尾

由于 MAC 帧的 "报头(目的 MAC + 源 MAC + 类型字段)" 固定为 14 字节,"帧尾(CRC)" 固定为 4 字节,分离逻辑简单直接:

- 正向读取 14 字节:提取目的 MAC、源 MAC、类型字段,确定接收设备和上层协议类型;

- 反向读取 4 字节:提取 CRC 校验和,验证帧的完整性(校验失败则丢弃);

- 中间部分为有效载荷:14 字节报头与 4 字节帧尾之间的部分,即为需交付给上层协议的数据(如 IP 数据包、ARP 报文)。

(2)协议分用:基于 "类型字段" 交付上层

以太网帧的 "类型字段" 是 "分用" 的核心依据 ------ 接收设备根据该字段值,将有效载荷交付给对应的上层协议模块:

- 若类型字段为

0800:将有效载荷(IP 数据包)交付给网络层的 IP 协议; - 若类型字段为

0806:将有效载荷(ARP 报文)交付给 ARP 协议(介于数据链路层与网络层之间); - 若类型字段为其他值(如

8035):按对应协议处理(如 RARP,目前已被 DHCP 取代)。

3.3、MAC 帧的两类核心场景

根据有效载荷的来源,MAC 帧可分为两类,对应以太网的两种核心通信需求:

(1)承载 IP 数据包的 MAC 帧(占比 99% 以上)

- 场景:局域网内设备跨网络通信(如电脑访问百度、手机传文件到电脑);

- 流程 :应用层数据→传输层(TCP/UDP)→网络层(IP 封装)→数据链路层(封装为 MAC 帧,类型字段

0800)→物理层(网线传输); - 关键:有效载荷为完整的 IP 数据包,长度通常在 46~1500 字节(受 MTU 限制)。

(2)承载 ARP/RARP 报文的 MAC 帧(辅助通信)

- 场景:局域网内设备解析 "IP 地址→MAC 地址"(如首次访问同网段设备时);

- 流程 :ARP 协议构造请求 / 应答报文→数据链路层(封装为 MAC 帧,类型字段0806)→物理层传输;

- 特殊处理:ARP 报文仅 28 字节,远小于有效载荷的最小 46 字节,需填充 "PAD 字段"(18 字节)到 46 字节,接收方会自动忽略填充内容,不影响 ARP 协议逻辑。

3.4、以太网的 "传输限制":MTU、IP MTU 与 MSS

以太网并非能无限制传输大数据 ------ 物理层的电气特性(如网线信号衰减、干扰)限制了 MAC 帧的最大长度,由此衍生出 "MTU(最大传输单元)""IP MTU""MSS(最大分段大小)" 三个核心概念,分别对应数据链路层、网络层、传输层的 "数据大小限制",三者的协同是避免数据丢失、提升传输效率的关键。

- MTU:数据链路层的最大 "有效载荷" 限制

(1)定义与计算

MTU(最大传输单元)是数据链路层协议(如以太网)允许的 "有效载荷最大长度"(即 MAC 帧中 "Data 字段" 的最大长度)。对于以太网(Ethernet II 标准):

- MAC 帧的最大总长度为 1518 字节(物理层限制,超过则为 "巨型帧",会被交换机丢弃);

- 扣除 14 字节报头(目的 MAC + 源 MAC + 类型字段)和 4 字节帧尾(CRC),剩余的 "有效载荷最大长度" 即为1500 字节 ------ 这就是以太网默认的 MTU 值(也是最常见的 MTU 标准)。

(2)核心作用:限制 IP 数据包的大小

MTU 是网络层(IP 协议)的 "硬约束"------IP 数据包需封装在 MAC 帧的有效载荷中,若 IP 数据包(含 IP 头部)超过 MTU(1500 字节),IP 协议必须将其 "分片"(拆分为多个小 IP 数据包),否则 MAC 帧会被物理层丢弃。

- 类比:MTU 相当于 "快递盒的最大容量",若要寄的物品(IP 数据包)超过盒子容量,必须将物品拆成多份(分片),用多个盒子(MAC 帧)分别寄送。

(3)特殊场景:非 1500 字节的 MTU

部分场景下以太网 MTU 会小于 1500 字节,最典型的是 "PPPoE 拨号上网"(如早期宽带):

- PPPoE 协议会在以太网帧的有效载荷中额外添加 8 字节头部(6 字节 PPPoE 头部 + 2 字节 PPP 协议 ID);

- 为保证 MAC 帧总长度不超过 1518 字节,有效载荷最大长度需缩减为

1500-8=1492字节,即 PPPoE 环境下的 MTU 为 1492 字节。

2. IP MTU:网络层的 "IP 数据包最大长度"

(1)定义与与 MTU 的关系

IP MTU 是网络层允许的 "IP 数据包最大总长度" (含 IP 头部 + IP 数据部分),本质是 "MTU 对 IP 层的映射"------ 由于 IP 数据包需完全放入 MAC 帧的有效载荷,因此:IP MTU ≤ MTU(以太网默认 IP MTU=1500 字节,PPPoE 环境下 IP MTU=1492 字节)。

(2)IP 分片:应对 IP 数据包超过 IP MTU 的场景

当 IP 数据包(含 IP 头部)超过 IP MTU 时,IP 协议会触发 "分片",将大 IP 数据包拆分为多个小分片,每个分片的总长度≤IP MTU,且需满足:

- 每个分片(除最后一个)的 "数据部分长度" 必须是 8 的整数倍(由 IP 头部的 "片偏移" 字段决定,单位为 8 字节);

- 每个分片都携带完整的 IP 头部(含源 IP、目的 IP、分片标识、片偏移、更多分片标志 MF),确保接收方能重组;

- 最后一个分片的 "更多分片标志(MF)" 设为 0,其他分片设为 1,标识分片的结束。

(3)分片的风险与规避

分片虽能解决 "大 IP 数据包传输" 问题,但存在显著缺点:

- 丢包概率升高:只要有一个分片丢失,接收方就无法重组出完整 IP 数据包,需依赖上层协议(如 TCP)重传,降低传输效率;

- 处理开销增加:接收方需缓存所有分片,重组后才能向上层交付,占用内存与 CPU 资源。

因此,传输层协议(尤其是 TCP)会主动规避分片 ------ 通过 "MSS 协商" 确保 IP 数据包无需分片,这就是 MSS 的核心价值。

3.5、 MSS:TCP 协议的 "最大数据分段大小"

(1)定义与计算逻辑

MSS(Maximum Segment Size,最大分段大小)是TCP 协议允许的 "单个 TCP 分段的数据部分最大长度" (不含 TCP 头部和 IP 头部),核心作用是 "主动适配 MTU,避免 IP 分片"。其计算逻辑基于 IP MTU,公式为:MSS = IP MTU - IP头部最小长度(20字节) - TCP头部最小长度(20字节)

- 以太网默认场景:IP MTU=1500 字节 → MSS=1500-20-20=1460 字节(最常见的 MSS 值);

- PPPoE 场景:IP MTU=1492 字节 → MSS=1492-20-20=1452 字节;

- 若 IP/TCP 头部带选项(如 TCP 时间戳、IP 分片标志),需额外扣除选项长度(如 TCP 时间戳占 12 字节,MSS 需再减 12)。

(2)MSS 的协商机制

MSS 并非固定值,而是 TCP 建立连接时 "双向协商" 的结果,流程如下:

- SYN 报文携带 MSS:客户端向服务器发送 SYN 报文(TCP 连接请求)时,在 TCP 头部的 "选项字段"(kind=2)中携带自己支持的 MSS 值(如 1460 字节);

- 服务器响应 SYN+ACK:服务器收到 SYN 后,同样在 SYN+ACK 报文的 TCP 选项中携带自己支持的 MSS 值(如 1460 字节);

- 取最小值作为最终 MSS :双方以 "较小的 MSS 值" 作为本次连接的最大分段大小(如客户端 MSS=1452,服务器 MSS=1460,最终 MSS=1452)。

通过这一机制,TCP 能确保 "TCP 分段 + TCP 头部 + IP 头部" 的总长度≤IP MTU,无需 IP 分片,大幅提升传输效率。

3.6、MTU/IP MTU/MSS 的区别与联系:一张表理清

三者分属不同协议层,却相互关联,共同决定以太网的传输效率,核心区别与联系如下表所示:

| 对比维度 | MTU(最大传输单元) | IP MTU(IP 层最大数据包长度) | MSS(TCP 最大分段大小) |

|---|---|---|---|

| 所属协议层 | 数据链路层(以太网协议) | 网络层(IP 协议) | 传输层(TCP 协议) |

| 定义 | MAC 帧有效载荷的最大长度(不含报头 / 帧尾) | IP 数据包的最大总长度(含 IP 头部) | TCP 分段数据部分的最大长度(不含 TCP/IP 头部) |

| 默认值(以太网) | 1500 字节 | 1500 字节 | 1460 字节(1500-20-20) |

| 核心作用 | 限制数据链路层的最大有效载荷 | 限制 IP 数据包的总长度,决定是否分片 | 主动适配 MTU,避免 IP 分片 |

| 依赖关系 | IP MTU ≤ MTU(IP 数据包需放入 MAC 帧有效载荷) | MSS = IP MTU - 20(IP 头) -20(TCP 头)(默认场景) | - |

| 工程影响 | 决定局域网物理层的传输上限 | 影响 IP 分片频率,间接影响传输效率 | 直接决定 TCP 的单次数据传输量,影响吞吐量 |

关键结论:三者的协同逻辑

以 "电脑通过以太网访问百度" 为例,三者的协同流程如下:

- MTU 的约束:以太网 MTU=1500 字节,MAC 帧有效载荷最大 1500 字节;

- IP MTU 的适配:IP 数据包(含头部)最大 1500 字节,避免 MAC 帧超纲;

- MSS 的协商:TCP 连接建立时,双方协商 MSS=1460 字节,TCP 每次发送的分段数据部分≤1460 字节;

- 无分片传输:TCP 分段(1460 字节)+ TCP 头部(20 字节)+ IP 头部(20 字节)= 1500 字节,正好等于 IP MTU,无需 IP 分片,数据帧能直接通过以太网传输。

3.7、以太网协议的工程实践意义

-

局域网传输效率的核心瓶颈:MTU 以太网默认 MTU=1500 字节是 "效率与兼容性的平衡"------ 若 MTU 过小(如 576 字节,早期拨号网络标准),会导致 IP 分片频繁,传输效率下降;若 MTU 过大(如 9000 字节,即 "巨型帧",数据中心场景),虽能减少分片,但需设备支持,兼容性差(普通家用路由器可能不支持)。

-

TCP 与 UDP 的差异:对 MTU 的敏感度

- TCP:通过 MSS 协商主动规避分片,传输可靠但需额外协商开销;

- UDP :无 MSS 机制,若 UDP 数据报(含 IP 头部)超过 MTU,会触发 IP 分片,丢包风险高(如 UDP 传输视频流时,分片丢失会导致画面卡顿)。因此,UDP 应用通常会限制单次发送数据量(如≤1472 字节,1500-20-8,UDP 头部 8 字节),避免分片。

-

网络故障排查的关键指标若局域网内出现 "能 ping 通 IP 但无法访问网页""传文件频繁中断" 等问题,需优先检查 MTU 配置:

- 例如,PPPoE 环境下若误将 MTU 设为 1500 字节(实际需 1492 字节),会导致 IP 数据包超纲被丢弃,表现为 "网页加载一半卡住";

- 可通过

ping 目标IP -f -l 数据包大小(Windows)或ping 目标IP -D -s 数据包大小(Linux)测试最大不分片数据包大小,验证 MTU 是否正确。

4.局域网的数据碰撞:原理与解决方案

在局域网中,多台设备共享同一物理传输介质(如网线、无线信号),不可避免会出现 "同时发送数据" 的情况,这就是 "数据碰撞" 。碰撞会导致数据损坏、传输效率下降,甚至网络卡顿。本文将从碰撞的产生原因、检测机制,到以太网与令牌环网的解决策略,全面解析局域网如何应对这一核心问题。

4.1、局域网通信的基本过程:为什么会碰撞?

1. 局域网通信的 "广播特性"

当主机 A 向主机 D 发送数据时:

- 主机 A 将数据封装成 MAC 帧,源 MAC 为

macA,目的 MAC 为macD; - 数据帧通过物理介质(如网线、Wi-Fi 信号)广播到局域网内所有设备;

- 其他主机(B、C 等)收到帧后,检查目的 MAC 是否与自身匹配,不匹配则在数据链路层直接丢弃,只有主机 D 会处理并向上层交付数据。

这种 "广播发送、按需接收" 的模式,是碰撞产生的根源 ------ 若多台主机同时发送数据,信号在物理介质上叠加干扰,就会导致数据损坏。

2. 碰撞的直观类比

想象教室里老师提问,全班同学同时抢答:

- 每个人的声音(数据)在空气中(物理介质)传播,相互干扰;

- 最终老师(接收方)无法听清任何一个人的回答(数据损坏);

- 局域网中,这种 "同时发送导致的信号干扰" 就是数据碰撞。

4.2、数据碰撞的核心问题

1. 碰撞的危害

- 数据无效:碰撞后的数据包会因 CRC 校验失败被丢弃,需重传,浪费带宽;

- 效率下降:重传机制会导致传输延迟增加,直观表现为 "网速卡";

- 扩展性受限:局域网规模越大(主机越多),碰撞概率越高,甚至可能导致网络瘫痪。

2. 碰撞的检测机制

主机如何判断自己发送的数据是否发生碰撞?

- 主机发送数据时,会同时 "监听" 物理介质上的信号;

- 若监听到的信号与自己发送的信号不一致(如波形叠加导致失真),则判定为碰撞;

- 碰撞后,数据帧的 CRC 校验会失败,进一步确认碰撞发生。

3. 生活中的碰撞案例

- Wi-Fi 拥堵 :操场活动时,数百人连接同一校园 Wi-Fi,手机同时发数据导致碰撞,表现为 "刷不出网页";

- 基站过载 :大教室中所有人用联通流量,数据在基站的无线信道上碰撞,导致 "4G 信号满格但网速为 0"。

4.3、解决碰撞的核心方案:交换机与协议策略

1. 交换机:隔离碰撞域

交换机是局域网中解决碰撞的 "硬件核心",其工作原理基于 MAC 地址识别:

- 学习 MAC 地址 :收到数据帧后,记录 "源 MAC 地址→输入端口" 的映射(如macA从端口 1 进入,就把 "macA - 端口 1" 存入地址表);

- 精准转发 :根据目的 MAC 地址查询地址表,将数据帧仅转发到对应端口(如目的 MAC 是

macD,地址表显示macD在端口 4,就只从端口 4 发送); - 广播兜底:若地址表中没有目的 MAC(如首次通信),则广播到所有端口,但后续会学习该 MAC 对应的端口,避免重复广播。

关键作用 :交换机的每个端口都是独立的 "碰撞域",端口 1 的主机碰撞不会影响端口 2 的主机,大幅降低碰撞概率。

什么是交换机和集线器?

集线器与交换机核心作用及差异对比

对比维度 集线器(Hub) 交换机(Switch) 核心作用 1:设备互联 用多端口(4/8/16 口)连接少量设备(≤5 台),组建极简局域网(如 3 台电脑临时传文件),成本极低 用多端口连接多台设备(≥5 台),组建高效局域网(如家庭多设备、企业办公),支持电脑、电视、路由器等同时联网 核心作用 2:信号处理 放大再生弱信号,延长网线传输距离(如双绞线 100 米变 200 米),本质是 "多端口中继器" 无需依赖信号放大延长(部分高端机型支持),核心是通过 MAC 地址表精准转发数据,避免信号浪费 通信冲突处理 所有端口共享 1 个冲突域,多设备同时发数据必碰撞,设备越多卡顿越严重 每个端口是独立冲突域,设备间通信互不干扰,几乎无冲突,网速稳定 数据转发逻辑 广播转发:任何端口的信号都发给所有其他端口,无关设备也能接收 精准转发:只将数据发给目标设备(查 MAC 地址表),无关设备收不到 安全性 差:数据广播易被抓包,敏感信息易泄露 好:精准转发 + 支持 VLAN 隔离,无关设备无法获取非目标数据 适用场景 临时场景(实验室测试)、设备少(≤5 台)、对网速无要求 长期场景(家庭 / 企业 / 数据中心)、设备多(≥5 台)、需同时用网(看视频 + 传文件) 性价比 价格低(8 口约 50-100 元),但效率极低,仅适合临时过渡 价格适中(8 口千兆约 100-300 元),效率高、功能全,是当前主流选择

2. 以太网的 "碰撞检测与避免" 算法(CSMA/CD)

以太网采用 "先听后发、边发边听、碰撞停发、随机重发" 的策略,核心步骤:

- 先听后发:主机发送数据前,先监听介质是否空闲(无信号),空闲则发送;

- 边发边听:发送过程中持续监听,检测是否发生碰撞;

- 碰撞停发:若检测到碰撞,立即停止发送,并发送 "碰撞信号" 通知其他主机;

- 随机重发:碰撞后,两台主机各自随机等待一段时间(如 A 等 2ms,B 等 5ms),再重新尝试发送,避免再次碰撞。

这种看似 "简单粗暴" 的策略,在实际中非常高效 ------ 因为局域网规模有限,信号传播速度极快(光速),碰撞概率本身较低,随机等待能有效化解冲突。

3. 令牌环网的 "令牌控制" 策略(已淘汰)

令牌环网采用 "令牌独占" 机制避免碰撞:

- 局域网中循环传递一个 "令牌"(特殊格式的帧);

- 只有持有令牌的主机才能发送数据,发送完成后释放令牌;

- 令牌确保同一时刻只有一台主机发送数据,理论上无碰撞。

淘汰原因:

- 令牌丢失会导致全网瘫痪(需复杂的令牌恢复机制);

- 效率低:即使网络空闲,主机也需等待令牌才能发送数据;

- 成本高:硬件实现复杂,不如以太网交换机廉价。

4.4、碰撞与网络安全:潜在的攻击风险

若一台主机故意不遵守碰撞规则(如持续发送垃圾数据且不检测碰撞),会导致:

- 局域网内其他主机频繁检测到碰撞,无法正常发送数据;

- 网络带宽被耗尽,形成 "拒绝服务攻击(DoS)"。

这种攻击在技术上容易实现(利用抓包工具修改网卡行为),但在实际中受限于局域网物理范围(需与目标在同一网段)。

4.5、总结:局域网碰撞的本质与启示

- 碰撞的本质:多设备共享物理介质导致的信号冲突,是局域网 "广播特性" 的必然产物;

- 解决方案的核心 :

- 硬件层面:交换机通过隔离碰撞域,减少碰撞概率;

- 协议层面:以太网的 CSMA/CD 算法通过 "随机等待" 高效化解碰撞;

- 设计思想的迁移 :局域网的碰撞处理与操作系统的 "临界资源互斥" 异曲同工 ------

- 交换机 / 令牌环网 ≈ 互斥锁(确保同一时刻只有一个 "访问者");

- 碰撞检测算法 ≈ 冲突重试机制(失败后随机等待再尝试)。

5.ARP 协议:从原理到安全的深度解析

**在 TCP/IP 协议栈中,ARP 协议(地址解析协议)是连接网络层与数据链路层的 "关键桥梁"。**它解决了 "知道目标 IP 地址却不知道物理 MAC 地址" 的核心问题 ------ 没有 ARP,即使 IP 地址正确,数据也无法在局域网内封装成 MAC 帧并精准交付。本文将从 ARP 的协议定位、工作机制、缓存策略、报头格式,到安全风险与防御,全面拆解 ARP 协议的技术细节与工程意义。

5.1、ARP 协议的本质:IP 与 MAC 的 "翻译官"

1. 协议定位与核心价值

ARP 并非数据链路层协议,而是介于网络层与数据链路层之间的辅助协议,其核心功能是 "地址解析"------ 将网络层的 IP 地址(逻辑地址)映射为数据链路层的 MAC 地址(物理地址)。

为什么需要 ARP?

- 数据链路层的以太网、Wi-Fi 等技术,依赖 MAC 地址实现设备间的物理传输(MAC 帧必须携带目的 MAC 地址才能发送);

- 网络层的 IP 协议仅关注 "跨网络的逻辑路由"(如从家庭网络到谷歌服务器),不负责获取目标设备的物理 MAC 地址;

- ARP 填补了这一鸿沟:当主机或路由器知道目标 IP 后,通过 ARP 即可查询到对应的 MAC 地址,确保数据能封装成 MAC 帧并在局域网内传输。

关键限制:ARP 仅适用于 IPv4 协议,IPv6 中已被 "邻居发现协议(ND,Neighbor Discovery Protocol)" 取代,ND 协议整合到 ICMPv6 中,功能更完善。

2. ARP 的适用场景

所有局域网内的通信(或跨网段通信中 "最后一公里" 的局域网交付),都依赖 ARP:

- 场景 1:家庭内电脑 A(192.168.1.10)向电脑 B(192.168.1.11)传文件,需通过 ARP 获取 B 的 MAC 地址;

- 场景 2:电脑访问外网(如百度),需通过 ARP 获取家庭路由器(默认网关,192.168.1.1)的 MAC 地址,才能将数据发给网关;

- 场景 3:路由器转发数据到目标网段后,需通过 ARP 获取目标主机的 MAC 地址,完成最终交付。

5.2、ARP 的工作机制:从查询到应答的完整流程

ARP 的工作逻辑分为 "同一子网通信" 和 "不同子网通信" 两种场景,核心差异在于 "是否需要通过网关转发",但 ARP 的地址解析逻辑一致。

1. 同一子网下的 ARP 工作流程(以主机 A→主机 B 为例)

假设:主机 A(IP:192.168.1.10,MAC:00:1A:2B:3C:4D:5E)需向主机 B(IP:192.168.1.11)发送数据,且两者在同一子网(子网掩码 255.255.255.0)。

步骤 1:检查 ARP 缓存表(优先复用已有映射)

主机 A 首先查询本地的 "ARP 缓存表"------ 这是一张存储 "IP 地址→MAC 地址" 映射关系的临时表,用于避免重复发送 ARP 请求。

- 缓存命中:若表中存在 "192.168.1.11→XX:XX:XX:XX:XX:XX" 的映射,主机 A 直接使用该 MAC 地址封装 MAC 帧,发送数据给主机 B;

- 缓存未命中:若表中无该映射,进入 ARP 请求流程。

步骤 2:发送 ARP 请求广播(询问目标 MAC)

主机 A 会缓存当前要发送的 IP 数据包,同时构造一个 "ARP 请求报文",并封装成 MAC 帧发送:

- ARP 请求报文内容 :

- 源 IP:192.168.1.10(主机 A 的 IP);

- 源 MAC:00:1A:2B:3C:4D:5E(主机 A 的 MAC);

- 目的 IP:192.168.1.11(主机 B 的 IP);

- 目的 MAC:00:00:00:00:00:00(全 0,代表 "未知");

- 操作类型:1(标识为 ARP 请求)。

- MAC 帧封装 :

- 目的 MAC 地址:FF:FF:FF:FF:FF:FF(广播地址,确保同一子网内所有设备都能接收);

- 源 MAC 地址:00:1A:2B:3C:4D:5E(主机 A 的 MAC);

- 帧类型:0x0806(标识为 ARP 报文,而非 IP 报文)。

该广播帧会被同一子网内的所有设备(主机 B、主机 C、路由器等)接收。

步骤 3:接收方过滤与主机 B 应答

- 非目标设备(如主机 C):收到 ARP 请求后,比较 "目的 IP" 与自身 IP,发现不匹配,直接在 ARP 层丢弃报文,不向上层交付;

- 目标设备(主机 B) :

- 比较 "目的 IP(192.168.1.11)" 与自身 IP,确认匹配;

- 将主机 A 的 "IP→MAC" 映射(192.168.1.10→00:1A:2B:3C:4D:5E)存入自己的 ARP 缓存表(避免后续给 A 发数据时再发 ARP 请求);

- 构造 "ARP 应答报文",封装成 MAC 帧以单播 方式发送给主机 A:

- ARP 应答报文内容:

- 源 IP:192.168.1.11(主机 B 的 IP);

- 源 MAC:11:22:33:44:55:66(主机 B 的 MAC);

- 目的 IP:192.168.1.10(主机 A 的 IP);

- 目的 MAC:00:1A:2B:3C:4D:5E(主机 A 的 MAC);

- 操作类型:2(标识为 ARP 应答);

- MAC 帧封装:

- 目的 MAC 地址:00:1A:2B:3C:4D:5E(直接指向主机 A,非广播);

- 帧类型:0x0806(ARP 报文)。

- ARP 应答报文内容:

步骤 4:主机 A 更新缓存并发送数据

- 主机 A 收到 ARP 应答后,将主机 B 的 "IP→MAC" 映射(192.168.1.11→11:22:33:44:55:66)存入 ARP 缓存表;

- 从缓存中取出之前暂存的 IP 数据包,用主机 B 的 MAC 地址封装成 MAC 帧(帧类型 0x0800,标识为 IP 报文),发送给主机 B,完成通信。

- 不同子网下的 ARP 工作流程(以主机 A→主机 D 为例)

假设:主机 A(192.168.1.10,子网 192.168.1.0/24)需向主机 D(192.168.2.10,子网 192.168.2.0/24)发送数据,两者需通过路由器(网关 1:192.168.1.1;网关 2:192.168.2.1)转发。

核心差异:ARP 解析的是 "网关 MAC" 而非 "目标主机 MAC"

由于不同子网的主机无法直接通信(路由器默认不转发广播报文,主机 A 的 ARP 广播无法到达主机 D 所在子网),主机 A 的 ARP 逻辑会发生变化:

步骤 1:判断目标子网,确定网关

主机 A 通过 "IP 地址与子网掩码按位与" 计算:

- 主机 A 的网络号:192.168.1.10 & 255.255.255.0 = 192.168.1.0;

- 主机 D 的网络号:192.168.2.10 & 255.255.255.0 = 192.168.2.0;两者网络号不同,主机 A 查询路由表,确定需将数据发送给 "默认网关"(192.168.1.1,路由器的 LAN 口 IP)。

步骤 2:ARP 解析网关的 MAC 地址

主机 A 的 ARP 流程不再针对主机 D,而是针对网关 192.168.1.1:

- 检查 ARP 缓存表,若有 "192.168.1.1→AA:BB:CC:DD:EE:FF" 的映射,直接使用该 MAC;

- 若无,发送 ARP 广播请求 "谁是 192.168.1.1?",路由器收到后单播应答,主机 A 更新缓存。

步骤 3:数据通过网关转发,目标子网再次 ARP

- 主机 A 将数据封装成 MAC 帧(目的 MAC:AA:BB:CC:DD:EE:FF,网关的 MAC),发送给路由器;

- 路由器收到后,拆封 MAC 帧,根据 IP 头部的目的 IP(192.168.2.10)查询路由表,确定需转发到 192.168.2.0/24 子网,通过网关 2(192.168.2.1)发送;

- 路由器在 192.168.2.0/24 子网内发送 ARP 请求,解析主机 D 的 MAC 地址,封装 MAC 帧后发送给主机 D,完成最终交付。

5.3、ARP缓存:提升效率的 "临时备忘录"

ARP 缓存是 ARP 协议高效运行的关键 ------ 若每次通信都发送 ARP 广播,会导致局域网内广播风暴,占用大量带宽。ARP 缓存通过 "暂存映射关系",减少 ARP 请求的频率。

1. ARP 缓存表的结构与特性

- 存储内容:每一条表项包含 "目标 IP 地址、目标 MAC 地址、接口、缓存过期时间";

- 表项类型 :

- 动态表项:通过 ARP 请求 / 应答自动学习,有过期时间(默认 15-300 秒,不同系统可配置),过期后自动删除;

- 静态表项:手动配置(如

arp -s 192.168.1.1 AA:BB:CC:DD:EE:FF),无过期时间,永久有效(除非手动删除),适用于网关、服务器等固定设备。

- 更新机制:若收到新的 ARP 应答(即使缓存中已有该 IP 的映射),会以最新的应答内容更新缓存,并重置过期时间。

2. 查看 ARP 缓存表的实操方法

-

Windows 系统 :打开命令提示符(CMD),输入

arp -a,可查看所有缓存的 IP→MAC 映射; -

Linux 系统 :打开终端,输入

arp或arp -n(显示 IP 而非主机名),示例输出如下:plaintext

Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface _gateway ether fa:16:3e:1e:23:27 C eth0 192.168.1.10 ether 00:1A:2B:3C:4D:5E C eth0其中 "C" 表示该表项为动态缓存(Complete,已完成解析)。

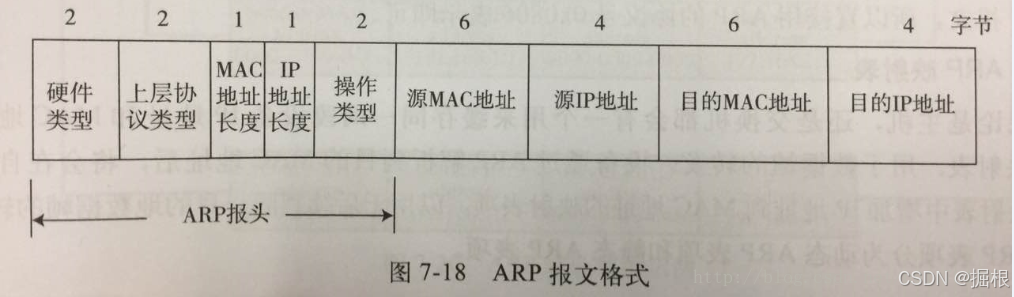

5.4、ARP报头格式:标准化的 "翻译指令"

ARP 报文无需经过 IP 协议封装,直接由数据链路层封装成 MAC 帧发送。其报头格式固定,确保所有设备能统一解析,具体结构如下(单位:字节):

| 字段名称 | 长度 | 核心含义 | 关键取值 / 说明 |

|---|---|---|---|

| 硬件类型 | 2 | 标识 ARP 报文适用的物理网络类型 | 1 = 以太网,其他值对应令牌环网、无线 LAN 等(当前主流为 1) |

| 上层协议类型 | 2 | 标识要映射的上层协议地址类型 | 0x0800=IP 地址(唯一常用值,其他值极少用) |

| MAC 地址长度 | 1 | 物理地址(MAC)的长度 | 6(以太网 MAC 地址固定为 6 字节) |

| IP 地址长度 | 1 | 逻辑地址(IP)的长度 | 4(IPv4 地址固定为 4 字节) |

| 操作类型 | 2 | 标识 ARP 报文的类型 | 1=ARP 请求,2=ARP 应答,3=RARP 请求,4=RARP 应答(RARP 已淘汰,常用 1 和 2) |

| 源 MAC 地址 | 6 | 发送方的物理 MAC 地址 | 如 00:1A:2B:3C:4D:5E |

| 源 IP 地址 | 4 | 发送方的逻辑 IP 地址 | 如 192.168.1.10 |

| 目的 MAC 地址 | 6 | 接收方的物理 MAC 地址 | ARP 请求中为全 0(00:00:00:00:00:00),ARP 应答中为目标设备的 MAC |

| 目的 IP 地址 | 4 | 接收方的逻辑 IP 地址 | 如 192.168.1.11(ARP 请求中为目标 IP,应答中为发送方 IP) |

ARP 帧的封装(以以太网为例)

ARP 报文需封装成以太网帧才能在物理链路传输,帧结构如下:

- 前 14 字节(帧头):目的 MAC(广播为 FF:FF:FF:FF:FF:FF)、源 MAC、帧类型(0x0806=ARP);

- 中间 28 字节(有效载荷):ARP 报头(固定 28 字节);

- 后 4 字节(帧尾):CRC 校验和(确保帧传输无错误)。

若 ARP 报文的有效载荷不足 46 字节(以太网帧要求有效载荷最小 46 字节),会自动填充 "PAD 字段"(18 字节),接收方会忽略填充内容,不影响解析。

5.5、ARP 的安全风险:ARP 欺骗与防御

ARP 协议设计时未考虑安全性,存在 "信任所有 ARP 应答" 的缺陷 ------ 设备收到 ARP 应答后,不会验证 "是否曾向该设备发送过 ARP 请求",直接更新缓存表。这一缺陷导致 ARP 欺骗攻击成为局域网内最常见的攻击手段之一。

1. ARP 欺骗的原理与类型

(1)核心原理

攻击者通过发送伪造的 ARP 应答报文,篡改目标设备的 ARP 缓存表,将 "目标 IP(如网关 IP)" 映射为 "攻击者的 MAC 地址",使目标设备后续发送的数据全部流向攻击者,而非真正的目标。

(2)常见攻击类型

① 单向欺骗(断网攻击)

- 场景:攻击者 C 向主机 A 发送伪造 ARP 应答,声称 "主机 B 的 IP(192.168.1.11)对应的 MAC 是 C 的 MAC(CC:CC:CC:CC:CC:CC)";

- 后果:主机 A 向主机 B 发送的数据会全部发给 C,C 不转发给 B,导致 A→B 通信中断,但 B→A 通信正常(B 的 ARP 缓存未被篡改)。

② 双向欺骗(中间人攻击)

- 场景:

- 攻击者 C 向主机 A 发送伪造应答:"网关 IP(192.168.1.1)的 MAC 是 C 的 MAC";

- 同时向网关发送伪造应答:"主机 A 的 IP(192.168.1.10)的 MAC 是 C 的 MAC";

- 后果:

- 主机 A 发给网关的数据流向 C,网关发给主机 A 的数据也流向 C;

- 攻击者 C 可截获、篡改甚至伪造数据(如窃取 A 的网页登录密码),之后再将数据转发给真正的目标,实现 "中间人监听",且 A 和网关均无法察觉。

2. ARP 欺骗的实现与危害

(1)攻击实现步骤

- 扫描网络:攻击者使用工具(如 nmap、arp-scan)扫描局域网内的 IP 地址与 MAC 地址,确定目标设备(如主机 A、网关);

- 构造伪造 ARP 报文:使用工具(如 arpspoof、 Cain)构造 ARP 应答报文,源 IP 为目标 IP(如网关 IP),源 MAC 为攻击者 MAC;

- 发送伪造报文:向目标设备(如主机 A)持续发送伪造报文,刷新其 ARP 缓存(防止缓存过期后恢复正常);

- 截获数据:开启抓包工具(如 Wireshark),截获目标设备发送的所有数据,提取敏感信息(如 HTTP 登录账号密码)。

(2)主要危害

- 通信中断:单向欺骗可导致目标设备无法访问特定主机或外网;

- 数据泄露:中间人攻击可窃取目标设备的敏感信息(如聊天记录、支付密码);

- 数据篡改:攻击者可修改截获的数据(如篡改网页内容、伪造文件);

- 横向渗透:通过欺骗网关,可进一步攻击局域网内其他设备(如服务器、摄像头)。

3. ARP 欺骗的防御手段

(1)静态 ARP 绑定(基础防御)

- 原理:在关键设备(如网关、服务器、个人电脑)上手动配置 "IP→MAC" 静态映射,覆盖动态缓存,防止被伪造 ARP 报文篡改;

- 操作:

- Windows:

arp -s 192.168.1.1 AA:BB:CC:DD:EE:FF(需管理员权限,重启后失效,需通过脚本或组策略持久化); - Linux:

arp -s 192.168.1.1 AA:BB:CC:DD:EE:FF或写入/etc/ethers文件(echo "192.168.1.1 AA:BB:CC:DD:EE:FF" >> /etc/ethers),并执行arp -f加载。

- Windows:

(2)ARP 欺骗检测工具(主动发现)

- 原理:通过监控局域网内的 ARP 报文,检测 "同一 IP 对应多个 MAC""同一 MAC 对应多个 IP""频繁发送 ARP 应答" 等异常行为,触发告警;

- 工具:

- 个人用户:Wireshark(过滤 ARP 报文,查看是否有异常应答)、Anti ARP Spoof(国产工具,自动检测并防御);

- 企业用户:交换机的 "ARP 欺骗检测(ARP Inspection)" 功能(如 Cisco 的 DAI、华为的 ARP 入侵检测),通过绑定端口与 MAC 地址,过滤伪造报文。

(3)VLAN 隔离(缩小攻击范围)

- 原理:将局域网按功能或部门划分为多个 VLAN(虚拟局域网),VLAN 间的通信需通过路由器,且 ARP 广播仅在本 VLAN 内传播;

- 效果:即使某 VLAN 内发生 ARP 欺骗,攻击范围也被限制在该 VLAN 内,无法影响其他 VLAN 的设备(如财务 VLAN 被攻击,销售 VLAN 不受影响)。

5.6、总结:ARP 协议的核心逻辑与工程启示

1. 核心逻辑链

ARP 协议的工作逻辑可概括为:"查询缓存→广播请求→单播应答→更新缓存→封装发送",其中 "缓存复用" 是效率关键,"广播 + 单播" 是寻址核心,"跨子网时解析网关 MAC" 是路由适配的关键。

2. 工程启示

- 排查网络故障 :若局域网内设备 "能 ping 通 IP 但无法传数据",可能是 ARP 缓存错误(如 IP→MAC 映射错误),可通过

arp -d 目标IP清除缓存后重试; - 避免广播风暴:大规模局域网(如企业、校园)需通过交换机划分 VLAN,限制 ARP 广播的范围,避免单个 ARP 请求占用全网带宽;

- 重视安全防御:网关、服务器等关键设备必须配置静态 ARP 绑定,结合 ARP 检测工具,防止被中间人攻击窃取数据。

ARP 协议虽简单,却是局域网通信的 "隐形基石"------ 没有 ARP,IP 地址再精准也无法落地到物理传输;理解 ARP 的原理与风险,不仅能掌握网络通信的底层逻辑,更能在实际场景中高效排查故障、保障网络安全。