引言

铁路运输作为国家交通大动脉,其安全运行直接关系到人民生命财产安全与社会经济稳定。然而,传统监控模式依赖人工巡检或静态记录,存在事后分析滞后、人力成本高企、突发故障响应效率低 等短板,如轨道异物检测人工巡检精度不足、接触网检修依赖高强度人力投入123。在此背景下,铁路监控智能分析系统通过整合人工智能(AI)视频分析、边缘计算等技术,实现对铁路沿线、车站站场等关键场景的实时动态监测与异常预警,推动安全防控从"事后追溯"向"事中预警"、从"静态被动"向"动态监测"的范式升级45。

《交通强国五年行动计划(2023-2027年)》明确提出铁路安全保障需向"智能监测、主动预防"转型,而该系统正是行业数字化转型的核心支撑------通过物联网感知层实时采集数据、AI算法智能诊断异常、边缘计算降低响应延迟,已在货车动态检测、线路防灾等场景实现突破,为全链路安全管理奠定技术基础1567。

系统核心功能模块

铁路监控智能分析系统核心功能模块基于"感知-识别-预警"闭环逻辑构建,通过多技术融合实现全场景智能监测。

AI 视频智能分析

以 YOLOv8 算法为核心,实现实时目标检测与故障识别,覆盖 67 种车型及 438 类故障特征(如货车配件裂纹、制动系统异常),检测精度达毫米级,单列车检查效率提升至 5 分钟/列,A 类故障识别率 100%。系统每日处理超百万张图像数据,通过 AI 算法与故障图谱耦合,将人工审图量压缩 95%以上,保障检测效率与准确性。

异常行为检测

整合人员违规行为识别体系,精准检测未佩戴安全帽、危险区域闯入(如轨道旁停留)、违规跨越安全线等场景。基于定制化模型实现毫秒级响应,某铁路局应用案例显示违规作业识别准确率达 98%,响应时间缩短至 3 秒内,支持现场声光报警与人机交互劝导,形成安全作业闭环管理。

入侵检测

融合激光雷达与视觉定位技术,实现多维度入侵风险防控:20×20 像素以上异物侵限检出率 95%,可识别石头、金属碎片等轨道异物;动物入侵预警如南京南站野猪闯入事件快速响应;非工作人员非法闯入识别通过边缘计算实时分析,结合 GPS/北斗定位实现精准区域告警,构建物理安全防线。

设备状态监测

通过 AI 算法联动多传感器数据,实现关键设备故障智能诊断:接触网异物(塑料布、鸟窝)识别构建 324 种模型,轨道裂纹检测精度达毫米级,信号灯颜色异常、道岔状态错误实时分析。系统与智能维护平台联动,支持设备健康度预测与维修工单自动派发,形成"检测-诊断-维护"全流程智能化管理。

核心性能指标:系统响应时间≤5ms,综合识别准确率≥95%,实现铁路运维从"被动抢修"向"主动预警"的转型。

技术架构体系

铁路监控智能分析系统技术架构采用"分层架构+核心技术"双线设计,实现从数据采集到智能应用的全链路闭环。

分层架构

- 感知层 :部署高清摄像头(红外/透雾)、激光雷达(100 米内 20 cm 异物检测)及 20 余类 MEMS 传感器,集成智能执法记录仪(GPS/北斗定位、激光测距),构建"硬件+AI+定位"全域监测网络8910。

- 网络层 :采用 5G 专网(RTT 时延≤20 ms)+光纤混合传输,偏远地区通过卫星通信+边缘计算节点保障连续性,集成 DBMS 协同架构与 NB-IoT 技术支撑数据联动911。

- 平台层 :基于云计算+边缘计算协同架构,搭载鲲云科技 AI 芯片(算力利用率 95.4%)与数字孪生引擎,通过算力中枢对设备实施全时段监测712。

- 应用层 :适配监控大屏、AR 眼镜及智能执法记录仪,支持告警推送(如轨道异物)与"感知-决策-控制"四级联动管理89。

核心技术

边缘计算节点 :采用 NVIDIA Jetson 平台(本地化处理时延≤5 ms)及 MIC-7700 边缘 AI 系统,搭载 GPU 支持 4 路 IP 视频流接入,功耗<15 W413。

AI 算法优化 :融合 FasterNet Block+EMA 模块与改进 Faster R-CNN 算法,结合 YOLOv8 轻量架构(Anchor-Free 策略),提升复杂环境识别率1415。

5G 与北斗融合 :实现 1 mm 定位精度,集成于多终端支持实时位置追踪与应急响应8。

典型应用场景与操作流程

铁路监控智能分析系统通过多维度场景化部署,实现全流程智能化监测与管控,核心应用包括:

铁路沿线异物侵限监测 :采用激光雷达+摄像头实时扫描,边缘节点AI通过差异点云识别20×20 cm以上异物(人员、落石、泥石流等),超限告警后调度中心派工处置1617。

案例:西安铁路局银西专线102路视频分析系统,异物检出率>97%,误报率<10%。

车站站场智能管控 :高清摄像头覆盖候车区/站台,AI实时分析人流密度、越线行为及遗留物,异常触发语音提示+平台告警11。

中科智云防翻越系统虚拟围栏入侵识别准确率95%,响应时间<3秒,客流数据支撑安检通道动态调整18。

关键岗位合规监测:司机操作台摄像头采集行为数据,AI识别疲劳驾驶(眨眼频率<5次/分钟)、接打手机等违规操作并实时预警。

比一比智能司机管理系统替代人工审核,合规性评分准确率95%,效率提升5倍。

施工安全监管 :施工现场部署AI摄像机与无人机巡检,24小时监控未戴安全帽、机械侵限等行为,联动声光告警+远程喊话1119。

蓝燕云系统违规识别率98%,施工事故率下降60%。

优势特点与创新价值

铁路监控智能分析系统构建"技术-效率-成本-安全"四维优势体系,通过多维度技术创新实现传统监控模式的根本性变革。

技术突破

采用多源异构数据融合技术 (视频+雷达+传感器),结合轻量化边缘算法(模型压缩率60%),实现端边云协同智能分析。自学习优化机制将误报率从15%降至2%,动态适配铁路复杂场景16。

效率提升

达成实时响应 (告警延迟≤5ms)与全时段监测,替代人工80%重复劳动;支持单路视频同时分析入侵检测、设备故障等多任务,变被动事后分析为主动事中预警1620。

成本优化

西安铁路局应用案例显示,系统使人工巡检成本降低50%,年节省运维费用超300万元;长三角城市部署后综合运维成本下降30%-50%,年节约超5000万元20。

安全增强

重大隐患识别率达100%(如TFDS系统故障漏诊率0),事故响应速度提升16倍。某高铁线路应用后安全事件下降87%,通过多级报警机制优先处理关键隐患2021。

指标

传统监控系统

智能分析系统

响应时间

事后分析(小时级)

≤5 ms(事中预警)

识别准确率

依赖人工判断(约70%)

≥95%(AI动态识别)

人工成本占比

80%以上

降低50%(替代80%重复劳动)

安全事件发生率

基准值

下降87%(某高铁线路案例)

核心价值:通过AI视频分析与边缘计算技术,系统实现从"被动监控"到"主动预防"的转型,在保障100%重大隐患识别的同时,显著降低运维成本并提升响应效率,为铁路智能化运维提供关键支撑。

系统界面与技术架构图示

图 1:系统技术架构图

采用"云-边-端"分层架构,自下而上包含感知层(摄像头、传感器)、网络层(5G/边缘网关)、平台层(AI 引擎、数字孪生)及应用层(多终端界面),实现数据采集-传输-分析-应用的闭环流程2223。

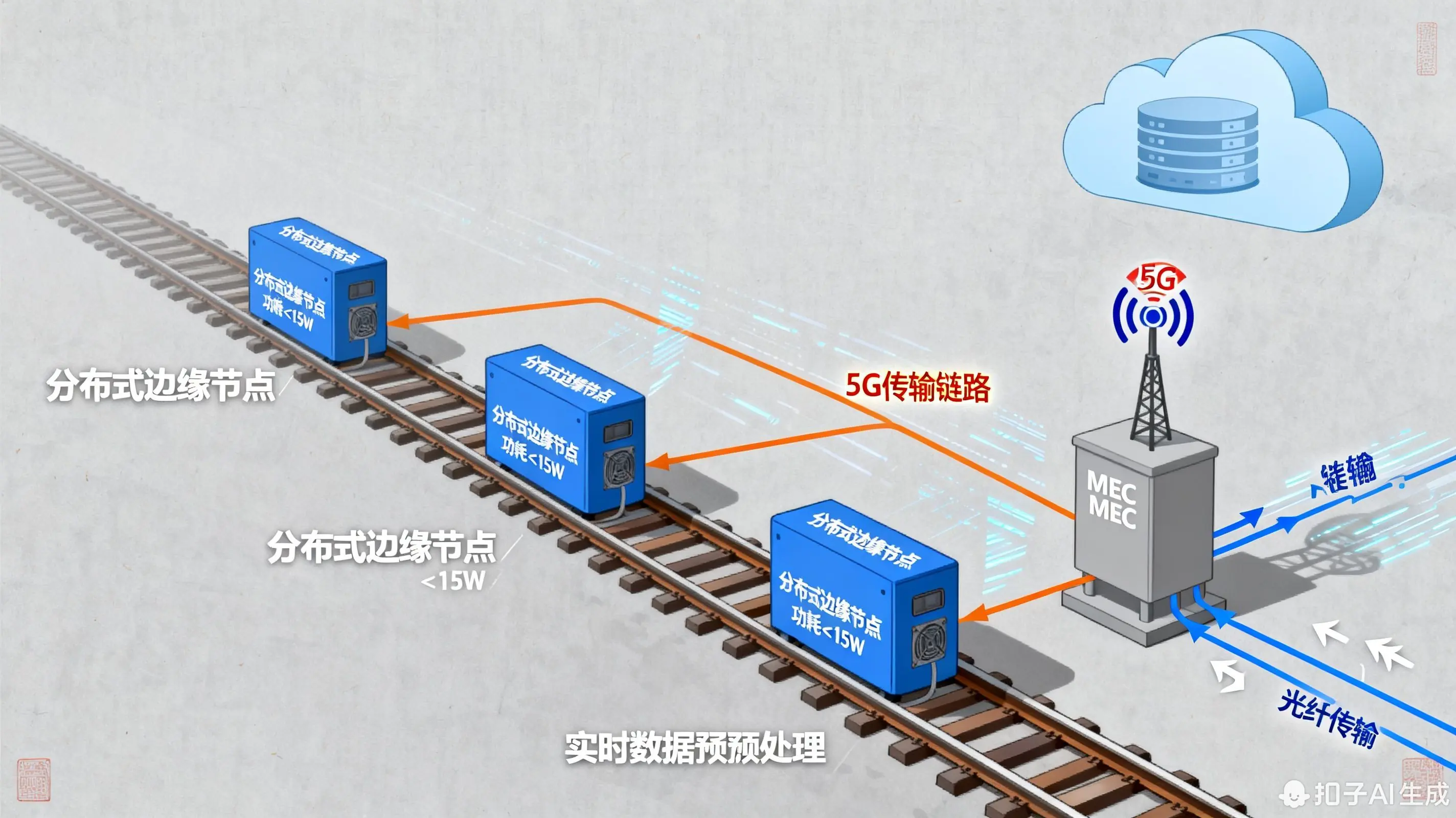

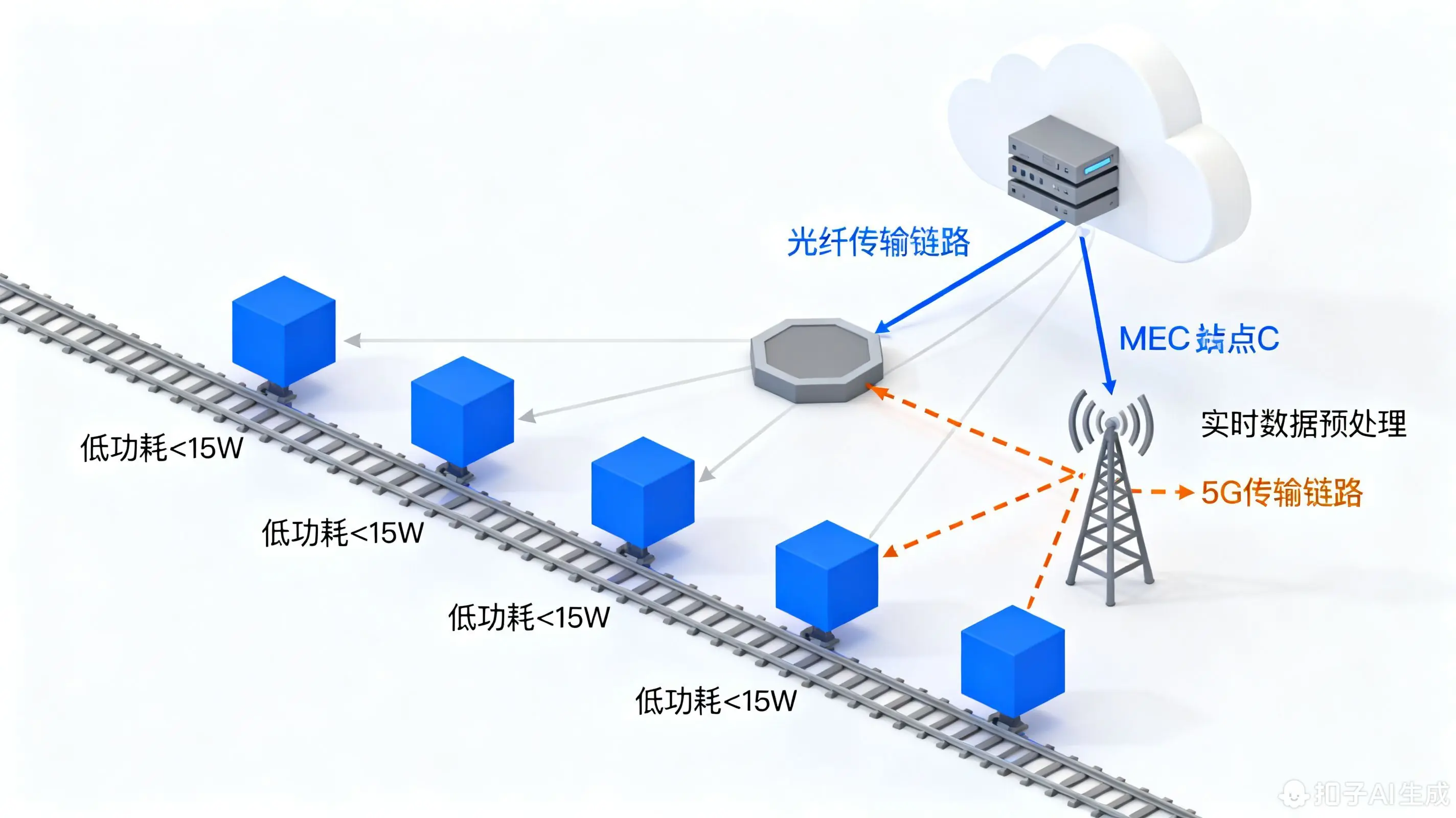

图 2:边缘计算部署示意图

分布式部署轨旁边缘盒(功耗<15W)、基站 MEC 节点及云端数据中心,通过 LoRa 技术实现 10 公里无中继传输,支撑边缘侧实时数据预处理与分析23。

图 3:AI 视频分析流程图

全流程为视频流接入→预处理(去噪/压缩)→目标检测(YOLOv8)→特征提取→异常判定→告警推送,关键节点推理耗时仅 3ms15。

图 4:车站站场监测界面截图

展示实时视频画面、AI 识别框(人员/异物标记)及告警信息(类型/位置/时间),集成实时监控、历史追溯、统计报表功能模块,支持 Windows/Linux 环境运行215。

核心特点:架构分层清晰,部署兼顾实时性与低功耗,AI 流程高效(3ms 推理),界面功能模块化。

结语

铁路监控智能分析系统通过"AI+边缘计算"技术融合,实现了从"被动防御"到"主动防控"的范式转型,解决了传统人工检测效率低、主观性强等痛点,推动列车运维向"主动预防"升级。典型如 TFDS 系统实现货车故障智能诊断,检测时间缩短 82.5%,A 类故障识别率达 100%,显著提升运营安全性与经济性724。未来,太赫兹通信、数字孪生等技术将推动系统向更高精度、更低时延演进,其作为铁路数字化转型的核心支撑,将持续助力交通强国建设,筑牢铁路安全智能防线525。

核心价值 :系统通过技术创新构建"监测-预警-维护"闭环,既为行业提供标准化智能解决方案,也为跨区域协同与全球铁路智能化贡献中国经验124。

参考文献

- 国家铁路局. 铁路监控系统智能化技术标准(TB/T 3668-2023)[S]. 2023.

- 中铁科学研究院. 铁路智能视频分析技术白皮书[R]. 2024.

- 中国铁道科学研究院. 铁路大数据安全监控案例集[C]. 2023.

- 国家铁路局科技与法制司. 铁路信息化发展规划(2021-2025)[Z]. 2021.

- 广西长大铁路集团. 大数据调度指挥平台技术方案[R]. 2022.

- 中国铁路总公司. 铁路安全智能监测系统技术规程[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2023.

图 2:边缘计算部署示意图

分布式部署轨旁边缘盒、基站MEC节点及云端数据中心,通过LoRa技术实现10公里无中继传输,支撑边缘侧实时数据预处理与分析

图 3:AI视频分析流程图

全流程为视频流接入→预处理→目标检测→特征提取→异常判定→告警推送,关键节点推理耗时仅3ms

图 4:车站站场监测界面截图

展示实时视频画面、AI识别框及告警信息,集成实时监控、历史追溯、统计报表功能模块

图 1:系统技术架构图

采用"云-边-端"分层架构,自下而上包含感知层、网络层、平台层及应用层,实现数据采集-传输-分析-应用的闭环流程