文章目录

- 前言

-

- [1. 网络体系结构:OSI与TCP/IP模型](#1. 网络体系结构:OSI与TCP/IP模型)

-

- [1.1 OSI七层模型详解](#1.1 OSI七层模型详解)

- [1.2 TCP/IP四层模型与协议栈](#1.2 TCP/IP四层模型与协议栈)

- [1.3 两种模型对比与对应关系](#1.3 两种模型对比与对应关系)

- [2. 数据链路层:局域网通信基础](#2. 数据链路层:局域网通信基础)

-

- [2.1 MAC地址与ARP协议](#2.1 MAC地址与ARP协议)

- [2.2 以太网与交换机工作原理](#2.2 以太网与交换机工作原理)

- [3. 网络层:跨网络数据传输](#3. 网络层:跨网络数据传输)

-

- [3.1 IP地址与子网划分](#3.1 IP地址与子网划分)

- [3.2 路由选择与ICMP协议](#3.2 路由选择与ICMP协议)

- [3.3 IPv4与IPv6对比](#3.3 IPv4与IPv6对比)

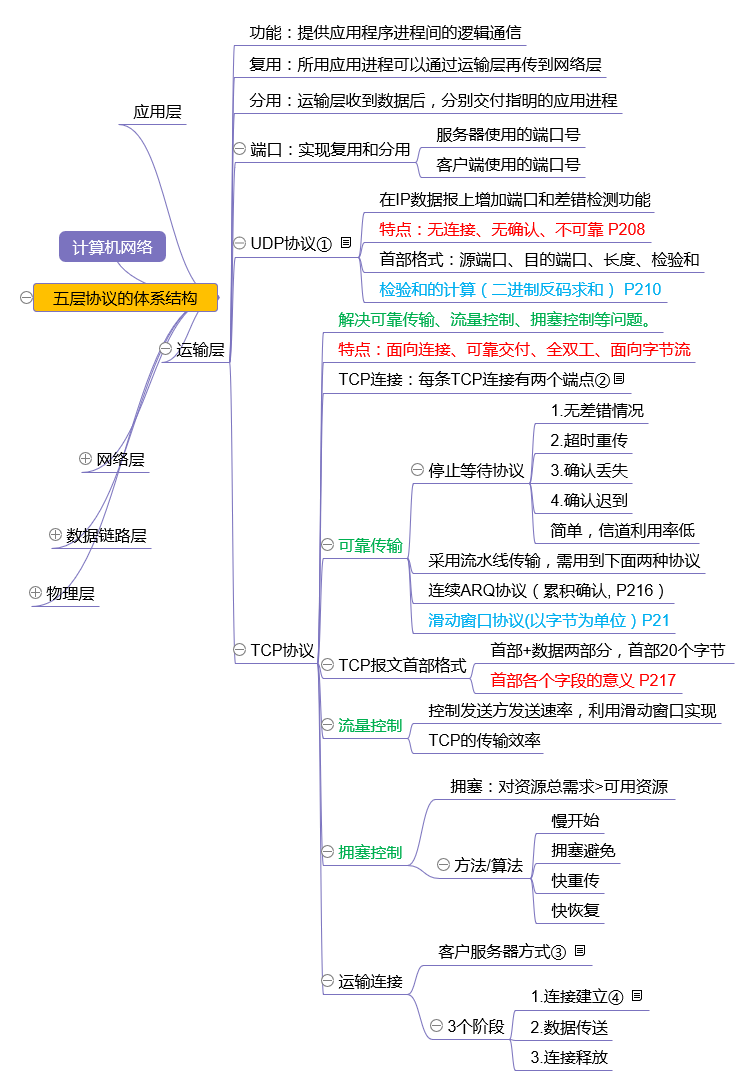

- [4. 传输层:端到端可靠通信](#4. 传输层:端到端可靠通信)

-

- [4.1 TCP协议:可靠传输机制](#4.1 TCP协议:可靠传输机制)

- [4.2 UDP协议:无连接传输](#4.2 UDP协议:无连接传输)

- [4.3 TCP与UDP核心对比](#4.3 TCP与UDP核心对比)

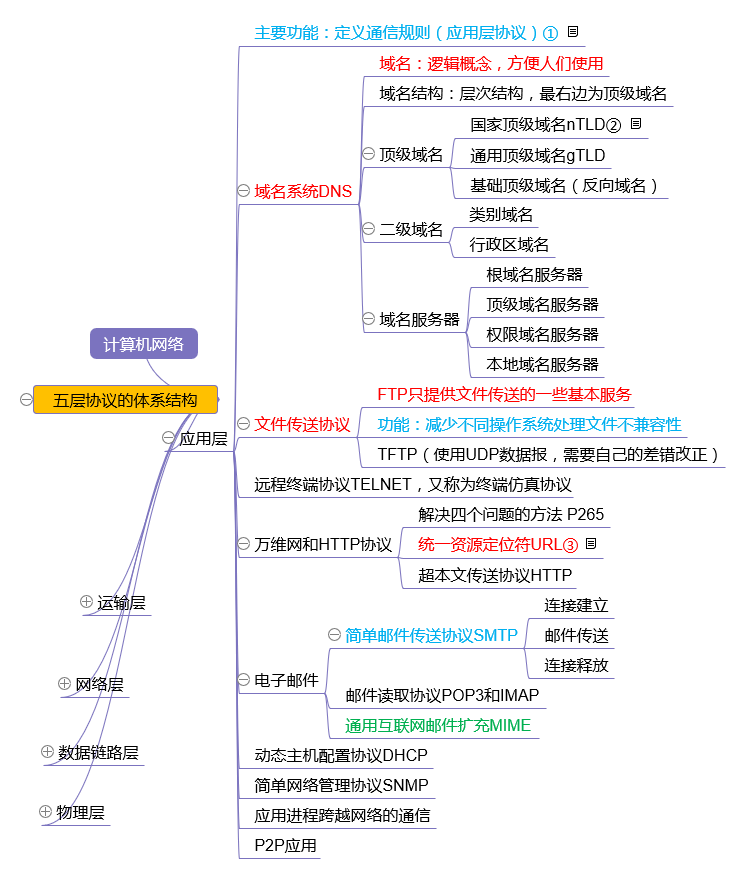

- [5. 应用层:常见协议与服务](#5. 应用层:常见协议与服务)

-

- [5.1 HTTP/HTTPS协议详解](#5.1 HTTP/HTTPS协议详解)

- [5.2 DNS与域名解析](#5.2 DNS与域名解析)

- [5.3 其他核心应用层协议](#5.3 其他核心应用层协议)

- [6. 网络安全基础](#6. 网络安全基础)

-

- [6.1 常见攻击类型与防御](#6.1 常见攻击类型与防御)

- [6.2 加密与认证技术](#6.2 加密与认证技术)

- [7. 网络故障排查实战](#7. 网络故障排查实战)

-

- [7.1 核心排查工具](#7.1 核心排查工具)

- [7.2 典型故障分析流程](#7.2 典型故障分析流程)

- 总结

前言

若对您有帮助的话,请点赞收藏加关注哦,您的关注是我持续创作的动力!有问题请私信或联系邮箱:funian.gm@gmail.com

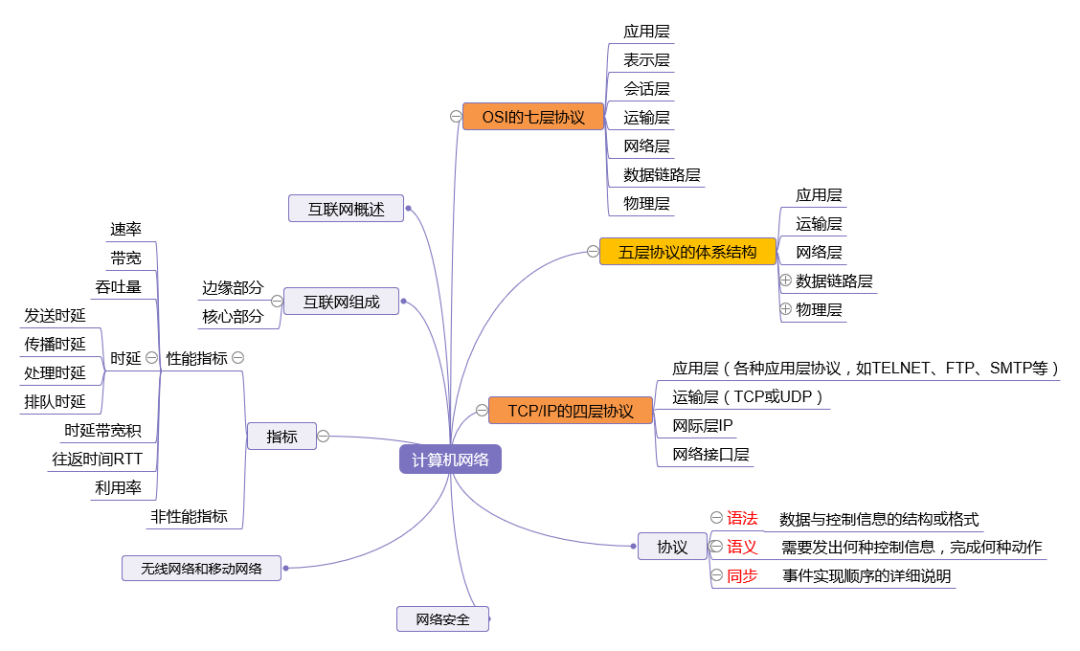

计算机网络是信息时代的基石,从日常浏览网页到分布式系统通信,都依赖于网络协议的规范与协作。本文系统梳理计算机网络核心知识,从OSI七层模型到TCP/IP协议栈,从核心协议对比到实战故障排查,结合多维度表格分析,帮你构建完整的网络知识体系。

1. 网络体系结构:OSI与TCP/IP模型

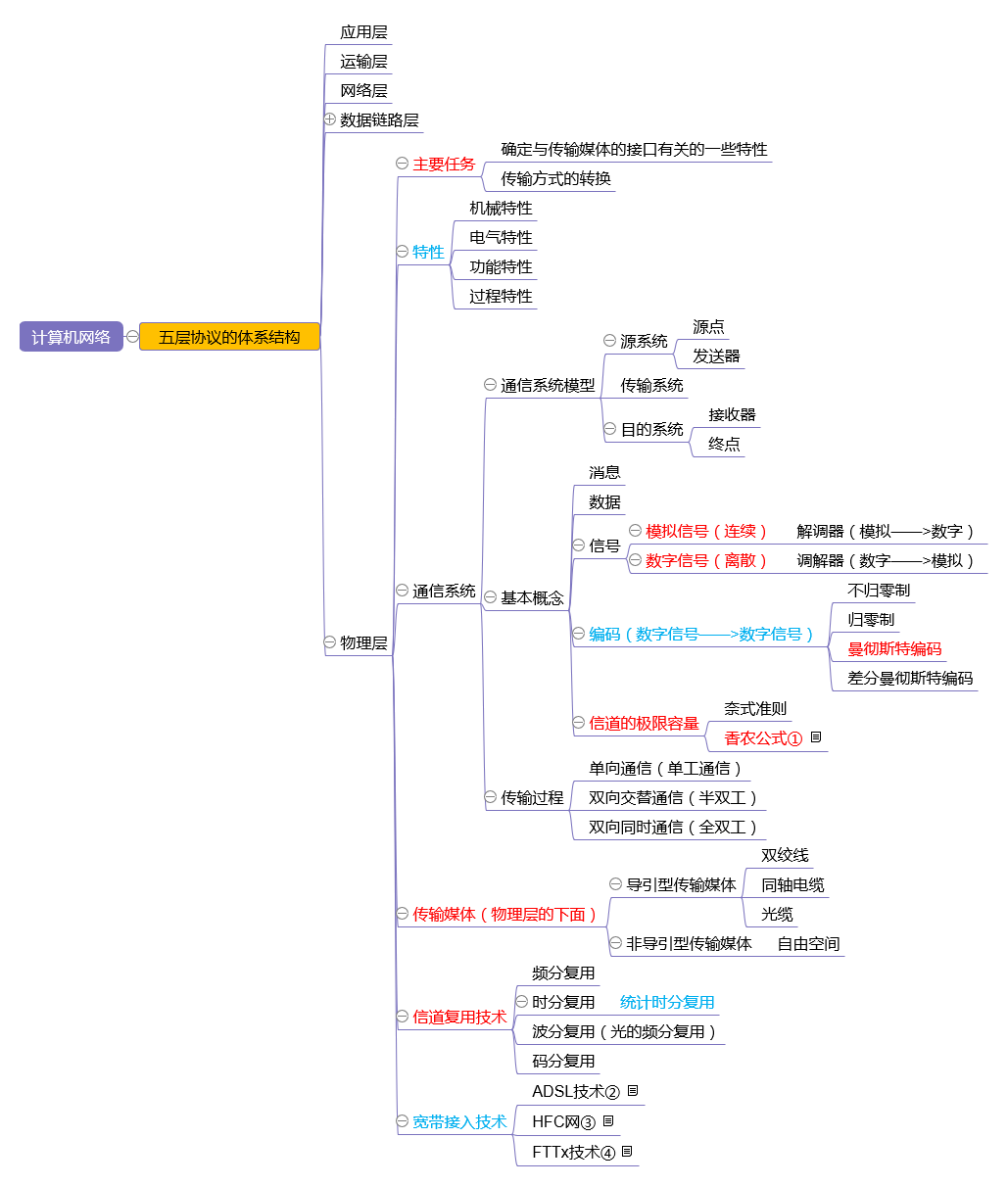

网络体系结构通过"分层"将复杂的通信流程拆解为独立模块,降低设计与实现难度。主流模型有OSI七层模型和TCP/IP四层模型。

1.1 OSI七层模型详解

OSI(开放系统互连)模型是国际标准化组织定义的理想网络分层模型,每一层专注于特定功能:

| 层次 | 名称 | 核心功能 | 典型协议/设备 | 数据单位 |

|---|---|---|---|---|

| 7 | 应用层 | 为用户提供网络服务(如文件传输、网页浏览) | HTTP、FTP、DNS、SMTP | 数据(Data) |

| 6 | 表示层 | 数据格式转换、加密解密、压缩解压 | JPEG、ASCII、SSL/TLS | 数据(Data) |

| 5 | 会话层 | 建立、管理、终止会话连接 | RPC、NetBIOS | 数据(Data) |

| 4 | 传输层 | 端到端可靠传输,流量控制 | TCP、UDP | 段(Segment)/报(Datagram) |

| 3 | 网络层 | 跨网络路由选择,IP地址管理 | IP、ICMP、路由协议(RIP、OSPF) | 分组(Packet) |

| 2 | 数据链路层 | 局域网内数据传输,MAC地址管理 | Ethernet、ARP、PPP | 帧(Frame) |

| 1 | 物理层 | 物理介质传输(电信号/光信号) | 双绞线、光纤、网卡 | 比特(Bit) |

1.2 TCP/IP四层模型与协议栈

TCP/IP模型是实际应用中最广泛的体系结构,将OSI七层简化为四层,更贴合互联网实践:

| 层次 | 名称 | 包含OSI功能 | 核心协议 | 典型应用场景 |

|---|---|---|---|---|

| 4 | 应用层 | 应用层+表示层+会话层 | HTTP、HTTPS、FTP、DNS、SMTP | 网页访问、文件传输、邮件发送 |

| 3 | 传输层 | 传输层 | TCP、UDP | 可靠通信(TCP)、实时通信(UDP) |

| 2 | 网络层 | 网络层 | IP、ICMP、ARP、路由协议 | 跨网段通信、路由选择 |

| 1 | 网络接口层 | 数据链路层+物理层 | Ethernet、Wi-Fi、PPP | 局域网内传输、物理介质连接 |

1.3 两种模型对比与对应关系

| 对比维度 | OSI七层模型 | TCP/IP四层模型 |

|---|---|---|

| 设计理念 | 理论完备,层次清晰(严格分层) | 实用主义,简化层次(允许跨层调用) |

| 实现复杂度 | 高(七层协作) | 低(四层协作,广泛应用于互联网) |

| 面向连接支持 | 会话层明确支持 | 隐含在传输层(TCP)和应用层 |

| 安全性设计 | 表示层明确包含加密功能 | 无专门层次,通过应用层协议(如HTTPS)实现 |

| 典型应用场景 | 教学研究、电信网络 | 互联网、局域网、移动网络 |

对应关系:TCP/IP应用层对应OSI的5-7层,传输层对应OSI的4层,网络层对应OSI的3层,网络接口层对应OSI的1-2层。

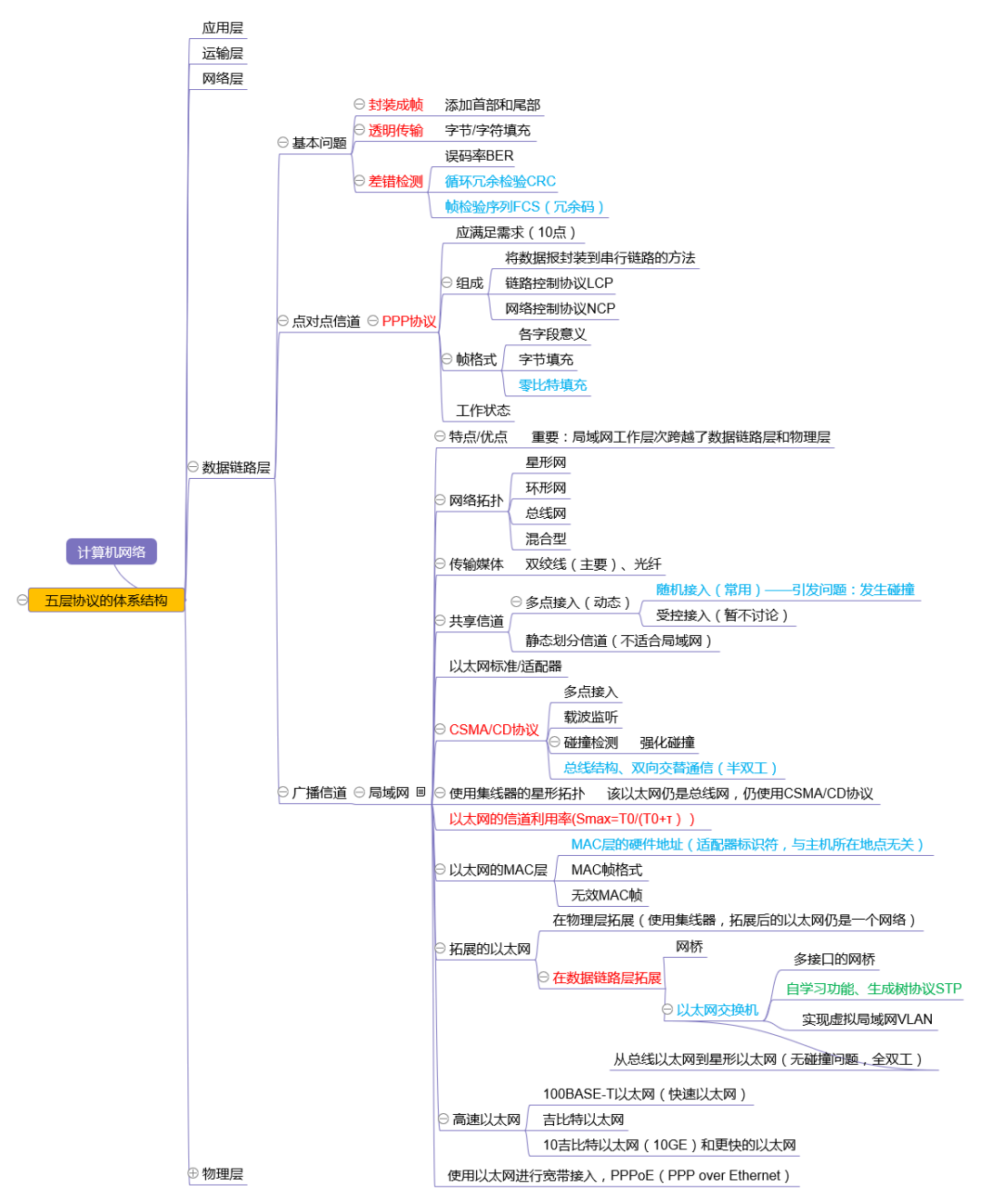

2. 数据链路层:局域网通信基础

数据链路层负责"局域网内相邻设备"的直接通信,核心是通过MAC地址识别设备,通过帧封装数据。

2.1 MAC地址与ARP协议

- MAC地址 :48位二进制(6字节),全球唯一(固化在网卡),格式如

00:1A:2B:3C:4D:5E,用于局域网内设备标识。 - ARP协议(地址解析协议) :实现"IP地址→MAC地址"的映射,流程:

- 主机发送ARP请求(广播):"谁有IP地址192.168.1.1?请回复MAC地址";

- 目标主机接收后发送ARP应答(单播):"我的IP是192.168.1.1,MAC是XX:XX:XX:XX:XX:XX";

- 发送方缓存ARP结果(ARP表,默认超时300秒)。

2.2 以太网与交换机工作原理

- 以太网(Ethernet) :最流行的局域网技术,采用CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)机制避免数据冲突:

- 发送前监听信道,空闲则发送;

- 发送中检测冲突,若冲突则停止发送并等待随机时间重发。

- 交换机 :数据链路层设备,通过MAC地址表转发帧:

- 接收帧时,记录"源MAC地址→端口"映射;

- 转发时,根据"目的MAC地址"查找端口,仅向目标端口发送(单播);

- 若MAC地址表无记录,广播帧到所有端口(泛洪)。

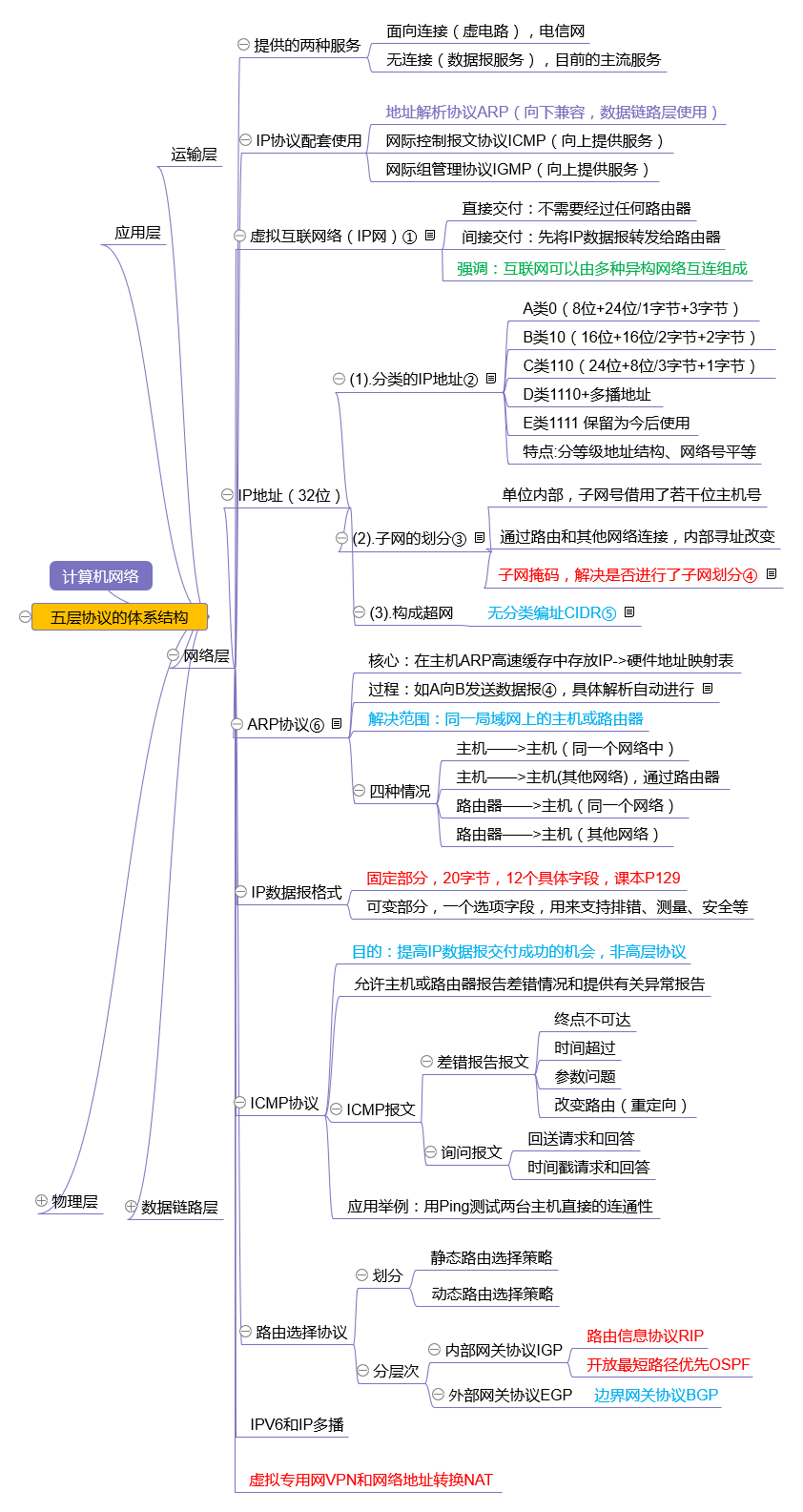

3. 网络层:跨网络数据传输

网络层负责"不同网络之间"的数据传输,核心是IP地址与路由选择,实现端到端的跨网段通信。

3.1 IP地址与子网划分

- IP地址 :32位(IPv4)或128位(IPv6),标识网络中的主机,格式如

192.168.1.1(IPv4)。 - 子网划分 :通过子网掩码将IP地址分为网络位和主机位,实现网络分段:

- 例:IP

192.168.1.100+ 子网掩码255.255.255.0→ 网络位192.168.1,主机位100; - 作用:减少广播域,提高网络安全性与性能。

- 例:IP

3.2 路由选择与ICMP协议

- 路由选择 :路由器根据路由表(静态配置或动态学习)选择最佳路径:

- 静态路由:管理员手动配置,适合简单网络;

- 动态路由:通过协议(RIP、OSPF)自动学习,适合复杂网络。

- ICMP协议(互联网控制消息协议) :用于网络诊断与控制,常见消息:

- 回声请求/应答(ping命令基础);

- 目的不可达、超时(traceroute命令基础)。

3.3 IPv4与IPv6对比

IPv4地址枯竭推动IPv6发展,两者核心差异如下:

| 对比维度 | IPv4 | IPv6 |

|---|---|---|

| 地址长度 | 32位(约43亿地址) | 128位(地址数量近乎无限) |

| 地址格式 | 点分十进制(如192.168.1.1) | 冒分十六进制(如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334) |

| 子网掩码 | 需显式指定(如255.255.255.0) | 内置前缀长度(如2001:db8::/32) |

| 广播支持 | 支持广播 | 不支持广播,用多播替代 |

| 安全性 | 依赖上层协议(如IPsec) | 内置IPsec支持 |

| 自动配置 | 需DHCP服务器 | 支持无状态自动配置 |

| 现状 | 主流,但地址枯竭 | 逐步部署(如5G、物联网) |

4. 传输层:端到端可靠通信

传输层位于网络层之上,为应用程序提供"端到端"的通信服务,核心协议是TCP和UDP。

4.1 TCP协议:可靠传输机制

TCP(传输控制协议)是面向连接的可靠协议,通过一系列机制保证数据有序、无丢失、无重复:

- 三次握手:建立连接(SYN→SYN+ACK→ACK),确保双方收发能力正常;

- 四次挥手:终止连接(FIN→ACK→FIN→ACK),确保数据完全传输;

- 序号与确认:每个字节编号,接收方确认已收到的数据,未确认则重传;

- 滑动窗口:实现流量控制,动态调整发送窗口大小,避免接收方过载;

- 拥塞控制:通过慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复机制,避免网络拥塞。

4.2 UDP协议:无连接传输

UDP(用户数据报协议)是无连接的轻量级协议,不保证可靠性,但传输效率高:

- 无连接:发送前无需建立连接,直接发送数据报;

- 无确认重传:不保证数据到达,也不保证顺序;

- 头部简单:仅8字节(TCP头部至少20字节),开销小;

- 支持广播/多播:适合一对多通信场景。

4.3 TCP与UDP核心对比

| 对比维度 | TCP | UDP |

|---|---|---|

| 连接性 | 面向连接(三次握手建立连接) | 无连接(直接发送) |

| 可靠性 | 高(确认、重传、排序、流量控制) | 低(无确认,可能丢失、乱序) |

| 速度 | 较慢(握手、确认等开销) | 较快(无额外开销) |

| 适用场景 | 数据不允许丢失(文件传输、网页加载) | 实时性优先(视频通话、游戏、直播) |

| 头部大小 | 20-60字节 | 8字节 |

| 拥塞控制 | 支持 | 不支持 |

| 典型应用协议 | HTTP、HTTPS、FTP、SMTP | DNS、DHCP、RTP(流媒体)、ICMP |

5. 应用层:常见协议与服务

应用层直接为用户提供服务,基于传输层协议(TCP/UDP)实现具体功能。

5.1 HTTP/HTTPS协议详解

HTTP(超文本传输协议)是Web通信的基础,HTTPS是HTTP的加密版本:

| 对比维度 | HTTP | HTTPS |

|---|---|---|

| 端口 | 80 | 443 |

| 安全性 | 明文传输(易被窃听、篡改) | 基于SSL/TLS加密(数据机密性、完整性) |

| 握手过程 | 无特殊握手(直接请求) | TCP三次握手后,需SSL/TLS握手(交换密钥) |

| 性能开销 | 低 | 高(加密解密、证书验证) |

| 核心用途 | 非敏感数据传输(如公开新闻) | 敏感数据传输(如登录、支付) |

HTTP请求方法:

- GET:获取资源(参数在URL,长度有限);

- POST:提交数据(参数在请求体,适合大量数据);

- PUT:更新资源(全量更新);

- DELETE:删除资源;

- HEAD:仅获取响应头(用于检查资源是否存在)。

5.2 DNS与域名解析

DNS(域名系统)将域名(如www.baidu.com)解析为IP地址,是互联网的"地址簿":

- 解析流程:本地DNS缓存→本地DNS服务器→根域名服务器→顶级域名服务器→权威域名服务器;

- 记录类型:A(域名→IPv4)、AAAA(域名→IPv6)、CNAME(域名别名)、MX(邮件服务器);

- DNS优化:缓存(减少解析时间)、负载均衡(通过多个IP实现)。

5.3 其他核心应用层协议

| 协议 | 传输层协议 | 端口 | 核心功能 | 典型场景 |

|---|---|---|---|---|

| FTP | TCP | 21 | 文件传输(控制连接+数据连接) | 服务器文件上传下载 |

| SMTP | TCP | 25 | 发送电子邮件 | 邮件客户端发送邮件 |

| POP3 | TCP | 110 | 接收电子邮件(下载到本地) | 邮件客户端接收邮件 |

| IMAP | TCP | 143 | 接收电子邮件(远程管理邮件) | 多设备同步邮件 |

| DHCP | UDP | 67/68 | 动态分配IP地址、子网掩码、网关等 | 家庭路由器自动分配IP |

6. 网络安全基础

网络安全涉及数据机密性、完整性和可用性保护,核心是防范攻击与合规传输。

6.1 常见攻击类型与防御

| 攻击类型 | 攻击原理 | 防御措施 |

|---|---|---|

| 窃听(Sniffing) | 捕获网络传输的明文数据 | 使用HTTPS/SSL加密,避免公共网络传输敏感数据 |

| 中间人攻击 | 拦截并篡改通信数据(如ARP欺骗) | 数字证书验证,HTTPS证书校验 |

| DDoS攻击 | 大量恶意请求耗尽服务器资源 | 流量清洗,CDN分流,防火墙限流 |

| SQL注入 | 通过输入恶意SQL语句篡改数据库 | 输入验证,参数化查询 |

| XSS攻击 | 注入恶意脚本窃取Cookie等信息 | 输出编码,Content-Security-Policy |

6.2 加密与认证技术

- 对称加密:加密和解密用同一密钥(如AES),速度快,适合大数据传输;

- 非对称加密:公钥加密、私钥解密(如RSA),安全性高,适合密钥交换;

- 数字签名:用私钥加密摘要,接收方用公钥验证,确保数据未被篡改且来源可信;

- SSL/TLS:HTTPS的加密基础,结合对称加密(传输)和非对称加密(密钥交换)。

7. 网络故障排查实战

网络故障排查需遵循"分层定位"原则,从物理层到应用层逐步排查。

7.1 核心排查工具

| 工具 | 功能描述 | 常用命令示例 | 对应层次 |

|---|---|---|---|

| ping | 测试主机可达性,基于ICMP | ping www.baidu.com |

网络层 |

| traceroute/tracert | 追踪数据包传输路径,定位路由故障 | traceroute www.baidu.com |

网络层 |

| ipconfig/ifconfig | 查看本地IP、子网掩码、网关等网络配置 | ipconfig /all(Windows) |

网络层 |

| netstat | 查看网络连接、端口监听状态 | netstat -an |

传输层 |

| nslookup | 测试DNS解析是否正常 | nslookup www.baidu.com |

应用层 |

| telnet | 测试端口是否开放 | telnet www.baidu.com 80 |

传输层 |

7.2 典型故障分析流程

以"无法访问网页"为例:

- 物理层排查:检查网线是否插好,Wi-Fi是否连接;

- 网络层排查 :

ipconfig确认IP/网关配置,ping 网关IP测试局域网连通性; - 路由排查 :

ping 8.8.8.8(公共DNS)测试外网连通性,traceroute定位路由中断点; - DNS排查 :

nslookup www.baidu.com确认域名解析是否正常(若解析失败,检查DNS配置); - 应用层排查 :

telnet www.baidu.com 443测试HTTPS端口,确认是否被防火墙拦截。

总结

计算机网络的核心是"分层协作",从物理层的信号传输到应用层的服务提供,每层通过标准化协议实现特定功能。掌握TCP/IP协议栈(尤其是TCP的可靠机制、HTTP/HTTPS的应用)是理解网络通信的关键,而故障排查需结合工具与分层思想,高效定位问题。

随着5G、物联网的发展,IPv6部署与网络安全将成为重点,深入理解网络原理不仅能解决日常问题,更能为分布式系统、云原生等技术打下基础。