"智能不是记得一切,而是能在忘记中重新构建意义。"

一、从一次请求开始的"哲学"

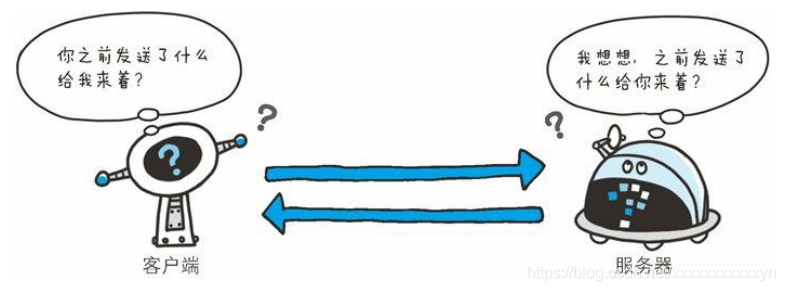

我们每天都在与 HTTP 打交道:打开网页、点击链接、加载图片......

但很少有人意识到,这个互联网最基础的协议里,藏着一种关于智能系统的哲学原型。

HTTP 的世界里,没有"情绪",也没有"连续性"。

每一次请求都被视为全新的开始:

它不在乎你是谁,不记得你做过什么,只根据当前请求做出最合理的响应。

听起来冷冰冰的,但这种冷静的机制,正是现代互联网能够横跨全球、承载万亿交互的原因。

同样的逻辑,如今也出现在大模型里。

LLM 并不知道你昨天问过什么问题,它只是对你这一次 输入做出此刻最合理的推理。

这就是两者的共性:

无状态是一种智慧------它让复杂系统得以在"遗忘"中保持秩序。

二、为什么要"无状态"

我们可以把"状态"理解为记忆、上下文、历史依赖。

一个系统越有状态,它就越难扩展:

-

HTTP/1.x 想记住用户,需要 Session Server,增加耦合;

-

LLM 想记住用户,要保存对话历史,增加计算开销;

-

一个有状态系统,就像一个情绪化的人,容易被"过去"绑架。

而"无状态"是一种反向思考:

不保存历史,而是重新定义现在。

HTTP 每次请求都是新的、可被任意服务器处理;

大模型每次推理都是新的、可被任意上下文重建。

这两种机制的核心思想,都是把复杂的"历史"转化为"可再生的结构" 。

系统不必携带记忆,只要能在瞬间重现上下文,就能维持逻辑的一致性。

三、演化的必然:从计算到语义的"去状态化"

历史告诉我们,每一代技术的成熟,都伴随着"状态的简化"。

| 阶段 | 系统范式 | 状态管理方式 | 特征 |

|---|---|---|---|

| 计算机早期 | 手动状态(汇编、过程式) | 人工管理寄存器、内存 | 高耦合,易错 |

| 互联网时代 | HTTP 无状态通信 | 每次请求独立 | 高扩展,松耦合 |

| 云原生时代 | Serverless、容器化 | 无持久状态,快速重建 | 弹性伸缩 |

| 智能时代 | LLM 推理 | 无内部记忆,外部注入 | 语义无状态 |

这是一种深层的趋势:

从"持有状态"到"重构状态",从保存信息到生成信息。

过去的系统靠保存来延续;

如今的智能靠生成来延续。

当你输入一句话给大模型,它不是去数据库里"找答案",

而是根据输入实时生成一个逻辑上合理的世界片段 。

这就是"语义层的去状态化"------

模型不记得过去,却能推理出一个"仿佛记得"的当下。

四、状态的幻觉:记忆≠理解

许多人误以为"有记忆"才是智能的标志。

但如果你深入理解模型结构,就会发现:

大模型不是在"回忆",而是在"重新生成"记忆。

举个例子。

当你说:"你还记得我们昨天聊的 HTTP 吗?"

模型并不是去数据库里找昨天的记录,而是通过"语义线索"推理出一个最合理的上下文------

它"假装记得",但那其实是一次新的重构。

这与人类记忆的机制惊人地相似。

心理学研究早已指出:

我们所谓的"记忆",其实是"重建"而非"回放"。

所以,无状态并非缺陷,而是智能演化的终极形态 :

让系统不依赖历史,却能生成连贯性。

# 模型"伪记忆"的原理模拟

context = ["昨天我们聊了HTTP"]

user = "你还记得那部分吗?"

# 模型推理:通过上下文重建记忆,而非存储调用

response = llm(f"{context}\n{user}")模型看似"记得",但一切都源于即时生成。

这正是语言模型区别于数据库的本质:

数据库保存真相,模型生成语义真相。

五、无状态的代价:短期记忆与计算冗余

当然,无状态也不是完美的。

它带来了几项明显的技术成本:

-

计算冗余 :

每次推理都要重新输入上下文,重复计算注意力权重。

类似 HTTP 请求重复传输相同 Header,浪费资源。

-

短期记忆问题 :

模型无法跨 Session 理解长期目标,导致多轮任务中断。

-

连贯性脆弱 :

当上下文过长或提示不一致时,模型容易"断片"。

于是,工程界开始思考:

我们是否能在"无状态的底层"上构建"有记忆的高层"?

这就催生了:

-

RAG(检索增强生成):像缓存一样复用知识;

-

Memory Token:在上下文中嵌入持久标识;

-

MCP / LangGraph:通过语义流程实现"跨请求记忆"。

这些技术,本质上都是在 HTTP 的思想上继续演化------

在无状态协议之上,构造可重现状态。

六、重新定义"状态":语义状态的崛起

传统系统的"状态"是变量、内存、会话。

而在智能系统里,"状态"开始转化为语义结构:

| 类型 | 旧系统 | 新系统 |

|---|---|---|

| 状态的存储 | 内存/数据库 | 上下文/知识库 |

| 状态的恢复 | 加载变量 | 检索语义 |

| 状态的变化 | 写入值 | 改变意图 |

| 状态的验证 | 哈希比对 | 一致性对齐 |

举个例子,当一个智能客服说"我记得你上次反馈的问题",

其实它只是通过向量检索在知识库中找到了最相似的对话。

那一刻,它的"记忆"是一种语义结构的重现。

这意味着:

在语义层面,"无状态"与"有状态"的界限正在消失。

模型不再需要保存状态,而是通过动态生成语义状态来"模拟持久性"。

这正如 HTTP/2 的多路复用、HTTP/3 的 QUIC 协议------

虽然本质上仍是"无状态请求",但它们能维持长连接的稳定感。

智能系统的未来,也会沿着类似的路线演化:

从一次性推理 → 长程语义缓存 → 永续语义循环。

七、无状态即自由:系统设计的终极美学

从设计角度看,"无状态"是一种极致的自由。

它让系统具备三种能力:

-

可替换性(Replaceability)

每个节点都可以被替换,不影响整体。

------这正是微服务和大模型推理架构的共同点。

-

可扩展性(Scalability)

任何请求都可被独立处理,方便横向扩容。

------像 HTTP 分布式集群一样,LLM 也可多模型协作。

-

可重构性(Reconstructability)

无需保存历史,只要能重建语义链,就能"恢复智能"。

------这正是 RAG、LangGraph、MCP 的精神所在。

哲学家齐泽克说过一句话:

"真正的自由,不在于记得,而在于重新开始的能力。"

系统亦然。

无状态系统的优雅,在于它不依赖过去,却能随时重建秩序。

八、结语:智能的未来,是协议的未来

当我们把"无状态"从工程概念提升到认知层面,你会发现:

HTTP 与大模型,其实是一种相同的文明语言。

HTTP 定义了"信息如何流动";

LLM 定义了"意义如何生成"。

它们的共同点,都是让"状态"变得轻盈,让系统更具流动性。

或许,未来的人工智能,不再是"一个有记忆的存在",

而是一个能随时在无状态中重建记忆的存在。

📚 延伸阅读

💬 后记

我们以为"记忆"是智能的象征,

但也许真正的智能,是在忘记之后仍能重建世界。

HTTP 教会了机器如何沟通,

大模型正在教会人类如何思考。

当这两种语言最终融合,

"协议"与"智能"之间的界线,也许就会彻底消失。