引言

2025年,AI编程工具的能力边界持续拓展。过去我认为AI仅适用于单文件原型或语法辅助,难以支撑复杂业务系统的迭代;如今在特定条件下------如提供清晰的上下文、明确的架构约束和规范的代码风格------AI已能在部分场景中生成结构较合理、逻辑基本正确的多文件代码,并经人工审查后用于生产环境。

我们的业务属于高复杂度工业软件:基于Electron的桌面端建模工具,前端需高性能SVG交互渲染,后端依赖Node.js进行几何计算、拓扑分析与约束求解,系统横跨渲染、计算与业务规则三层。受限于领域专业性与逻辑耦合度,此前AI仅能解决零散单点问题,难以参与系统级开发。当前,我们正尝试在可控范围内将其引入模块重构、样板代码生成与测试用例辅助等环节,逐步探索其在复杂工程中的实用路径。

一、早期阶段的主要问题

在年初尝试将 AI 编程引入日常开发流程时,以下三类问题显著限制了其在真实项目中的可用性:

1. 无法自动处理模块依赖

当在组件中使用未显式导入的函数或类型(如 useRouter、axios、自定义 Hook),AI 生成的代码通常不会自动添加对应的 import 语句。这导致代码无法直接运行,需人工补充依赖,破坏了端到端交付的可行性。

2. 功能实现与需求存在偏差

例如,要求实现"带防抖的搜索输入框",AI 可能仅返回基础输入控件,遗漏防抖逻辑;或错误引用项目未使用的第三方库(如用 lodash.debounce 而非项目统一的 utils/debounce)。此类偏差需多次交互修正,整体效率低于手动编码。

3. 多文件协同能力薄弱

即使是简单的跨文件需求(如新增一个页面需同步修改路由配置、API 层和视图组件),AI 也难以保证各文件间的命名一致性、引用正确性及逻辑完整性。常见问题包括:

- 路由路径与组件文件名不匹配;

- API 方法未被视图层调用;

- 状态管理模块缺失对应字段。

此时的结论是:AI 适用于孤立代码片段生成,但无法独立完成端到端业务功能开发。

二、当前能力验证:AI 可交付真实业务功能

进入下半年后,随着提示工程方法的成熟和模型上下文理解能力的提升,AI 在以下场景中表现出可靠的业务交付能力。

场景 1:多文件联动的常规功能开发

需求 :在后台系统中新增"公告管理"模块,包含列表页、详情页、新增/编辑表单,并对接权限控制(notice:write)。

实现方式:提供模块名称、字段定义(标题、内容、状态、发布时间)、权限标识及项目目录结构规范。

结果:AI 一次性生成以下内容:

src/views/notice/index.vue(列表)src/views/notice/form.vue(表单)src/api/notice.ts(封装 CRUD 接口)src/router/modules/notice.ts(路由注册)- 权限指令自动注入(如

v-permission="notice:write")

各文件间引用关系正确,命名符合项目约定,无需手动调整即可联调。

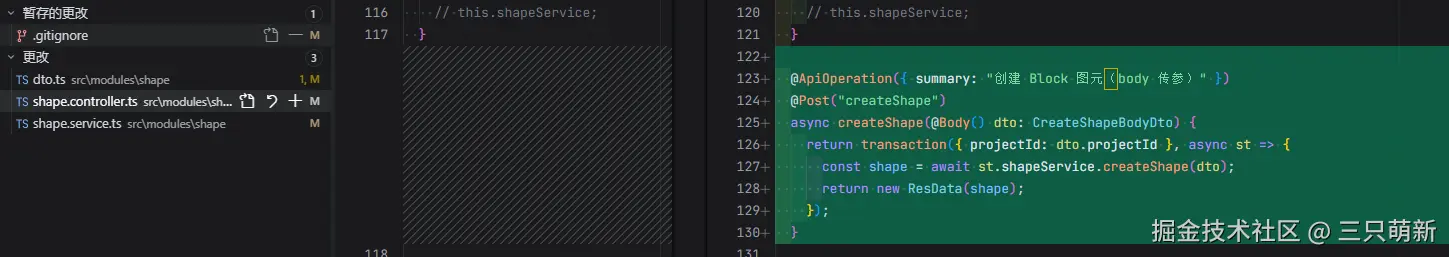

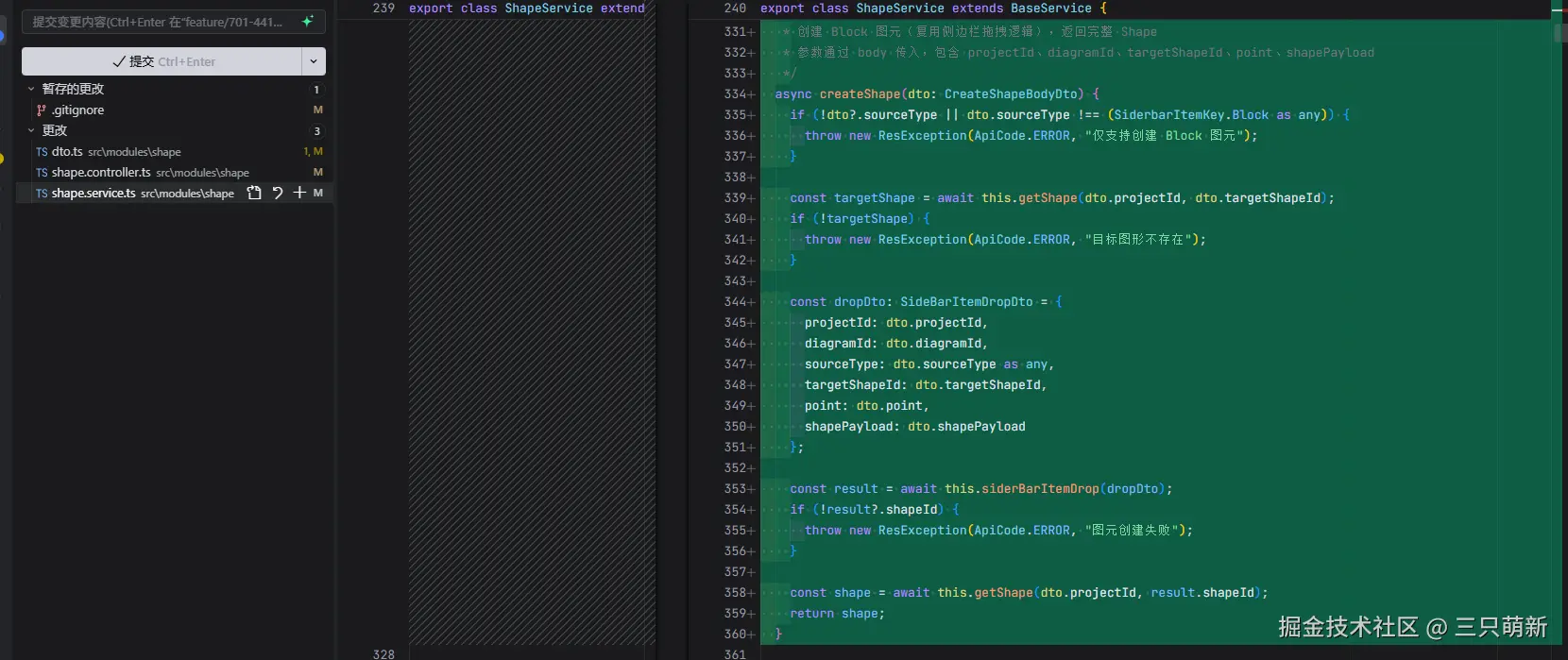

场景 2:具体交互逻辑的快速实现

需求 :在画布坐标 (x=200, y=150) 处绘制一个模块,点击后变为高亮状态。

结果:AI 输出基于 SVG 的完整实现,包含:

- 理解服务端创建图形的业务逻辑,创建指定类型图形

- 使用封装好的一套流程确保服务端推送消息给客户端

- 客户端基于服务端的消息类型正确绘制图形,并选中新绘制的图形

代码一次运行成功,无语法或逻辑错误。

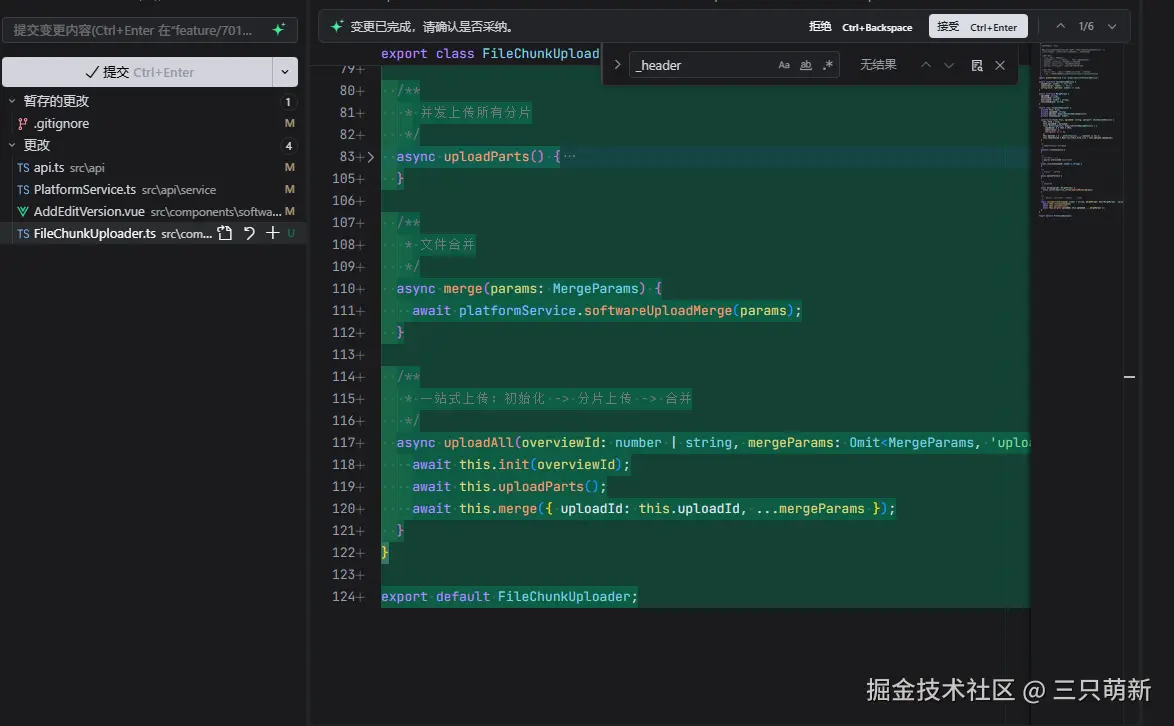

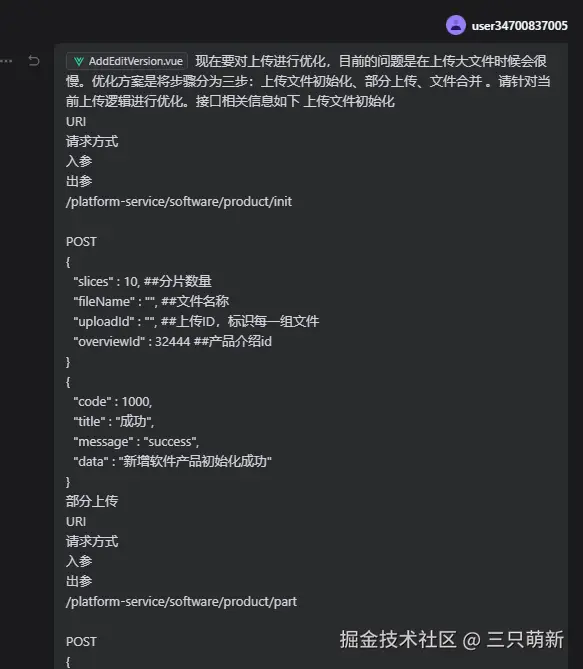

场景 3:基于文档生成复杂功能

输入:

- 接口文档;

- 功能流程图(用户选择 → 分片计算 → 并发上传 → 合并通知)。

输出:

输出:

- 前端分片逻辑;

- 上传进度处理;

- 合并请求触发逻辑。

验证结果:生成代码零修改即可运行,上传流程完整通过测试。

三、辅助能力的实质性改进

除核心编码外,以下辅助功能显著提升了开发体验:

- 自动翻译:选中文本可一键翻译为中文,适用于错误日志、英文文档等场景。

- Key-Value 双向补全 :在 i18n 或配置对象中,输入值(如

"提交订单")可反向推导出合理键名(如order.submit),此前仅支持由键推值。 - 注释驱动代码生成 :在函数体内编写注释(如

// 校验手机号格式),AI 可自动插入对应校验逻辑,无需触发问答模式。 - 代码注释自动生成:对已有函数,可生成符合 JSDoc 规范的注释。

- 简单逻辑自动生成: 甚至不需要注释等,AI 会根据你的代码上下文推断出你的业务逻辑代码。特别是在你有些相同代码逻辑操作时。

这些改进降低了人机交互的认知成本,使 AI 更自然地融入编码流程。

四、当前仍存在的工程问题

尽管能力显著提升,但在以下场景中仍存在明显瓶颈:

1. 环境依赖配置易陷入死循环

AI 生成的终端命令(如 npm install sharp)在本地执行时,若缺少系统依赖(如 Python、libvips),会报错。后续 AI 提供的修复建议(如"安装 build-essential"或"升级 Node 版本")可能引发新的依赖冲突,最终导致环境配置卡死,无法继续开发。

建议:涉及系统级依赖的操作,应由开发者手动执行并验证。

2. 长任务缺乏中断与局部修正机制

当 AI 执行包含多个步骤的复杂任务(如"重构权限系统"),若中途发现某一步骤存在设计缺陷(如权限粒度不合理),当前工具链不支持:

- 修改中间步骤

- 从指定节点继续执行。

只能选择完全中断(丢失已生成内容)或强行继续(增加返工成本)。

期待:未来工具应支持任务分解视图与节点级编辑能力。

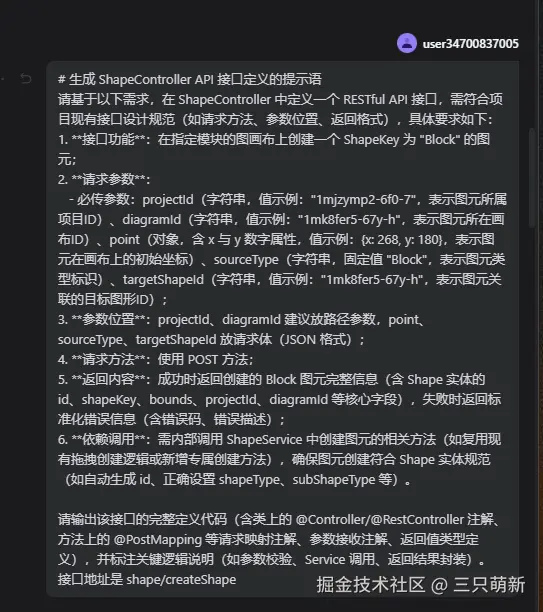

3. 面对复杂任务及多项目时只处理部分需求

我将前后端项目放在一起,向 AI 提问时,我提出同时生成前后端的接口定义以及相关逻辑时,并描述清楚对应的需求,指定对应的 rules。但是 AI 编辑器却只生成了两行代码。后面我又尝试了几次,

- 有一次任务拆解了五分钟,token 消耗了两次,没有生成任何代码。

- 有一次任务拆解了五分钟,只生成了服务端的部分代码。

最终我只好在各自的项目中去通过 AI 生成代码。

五、开发者角色的转变:从编码者到规则定义者

过去:AI 仅用于原子任务

典型用法包括:

- 生成单个组件模板;

- 补全 CSS 样式;

- 解释错误堆栈。

面对跨模块需求,必须由开发者手动拆解为多个独立子任务,再逐个交由 AI 处理。

现在:AI 可处理端到端业务流

前提是开发者持续沉淀并维护项目的 工程规则(Rules),例如:

- 文件命名规范(

api/user.tsvsservices/user.api.js); - 状态管理结构(Vuex/Pinia 模块划分);

- 错误处理统一策略(全局拦截 + 用户提示);

- 权限控制集成方式。

当这些规则通过提示词或项目上下文显式传递后,AI 能自主协调多个文件,完成完整业务功能,无需人工干预拆解。

核心变化:开发者的工作重心从"如何写代码"转向"如何定义项目规则"。

六、AI 对开发者能力的实际赋能

1. 跨领域开发成为可能

前端开发者可通过 AI 快速生成后端接口逻辑(如 Express 路由、数据库查询)、部署脚本(Dockerfile、CI 配置),降低跨栈门槛。AI 在此过程中充当"即时知识源",通过问答辅助理解实现细节。

2. 核心精力聚焦高价值环节

基础编码(表单、列表、加载状态、错误处理)可交由 AI 完成,开发者得以将时间投入:

- 业务流程合理性分析;

- 用户体验优化;

- 系统架构演进规划。

价值迁移:从"实现功能"转向"定义问题与验证方案"。

学习路径:从线性积累到问题驱动

- 传统路径:先学习语言语法 → 框架原理 → 工程实践(周期长,易中断)。

- 当前路径:直接通过 AI 生成可运行项目 → 在调试中识别知识盲区 → 针对性查阅文档 → 补充理论。

学习效率提升:以实际产出为锚点,形成"用---问---学"闭环。

结论

AI 编程工具已具备接管真实业务开发的能力,但其有效性高度依赖于开发者对项目上下文的结构化表达。未来,优秀的工程师将不仅是代码编写者,更是工程规则的设计者与人机协作流程的优化者。

这场变革并非取代人力,而是重新定义开发工作的核心价值:从重复实现转向系统思考,从语法掌握转向业务建模。

我们正处于这一转型的早期阶段。持续优化提示工程、沉淀项目规则、建立验证机制,将是释放 AI 编程潜力的关键。

欢迎在评论区分享你的实践经验:你在哪些业务场景中成功使用 AI 完成端到端开发?遇到了哪些工程挑战?