你可能刚入职那天,HR就悄悄在合同里给你种下了一枚"三尸脑神丹"。

平时无事,你好我好大家好,一旦你有更好的机会想跳槽,或者单纯是他不想要你,这玩意可能就发作。

解药?当然在他们手里。你不是不听话,是不敢不听话。

很多人都不了解竞业限制,我也是遇到事儿才开始了解的。以至于仔细翻看10年前刚工作时的合同,发现那时公司就已经开始下毒了。

讲这个问题,咱首先得谈它的初心。

竞业限制的出现是为了保护企业的核心机密。想象一下,你开了一家公司,花了5年时间研发出了一款软件,你的公司就靠这个软件生存。结果,有个员工复制这套代码去了你死对头的公司,他们部署完就往外卖。因为他免费偷的,没成本,因此售价是你的一半。结果,你的公司倒闭了。这明显不公平,得加以限制。

于是,法律就有了竞业限制。它比保密协议更严格。保密协议只是让你不乱说话,但竞业限制却让你不能再干这行了。就像你是个知名饭店的厨师,可能掌握他们百年老菜的秘密,如果你把这道菜带去别的饭店,那不行。最好的办法就是让你不再接触炒菜。厨师说那不行,这是我吃饭的手艺,你不能饿死我呀!法律说,好吧,你承诺两年内不去相关行业,企业承诺养你两年。你们达成一致,我立法保护你们。

看起来,这没有什么问题。甚至很融洽,因为签合同是双方自愿的,没有人强迫你。你是个成年人了,有自己的判断力。

但是,既然两者签了合同。那员工按照公司的要求来,我不干这一行了,你要是不给我钱,我就告你。公司也按照合同办事,我养你,但是如果你偷偷去干这一行,我也一样告你。

然而,事情往往会违背它的初心。对于公司,它想既能限制你,又不想给钱。对于员工,他既想拿钱又不想受限制。

于是,他们就闹上公堂,这类案由为"竞业限制"的案件在劳动纠纷中最常见。从裁判文书网来看,它的数量远超过了劳动合同纠纷。而且都是新鲜热乎的,发布没几天。

下面这个是双方签了协议,虽然员工遵守了,但是公司不给钱。

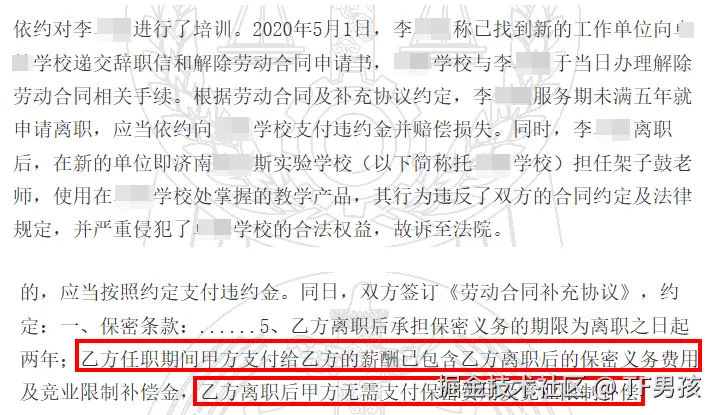

下面这个是公司给钱了,但是员工不遵守。一般情况下,员工的违约金都是非常高,一般都是几十万起步(下面这个是要员工赔偿210万)。

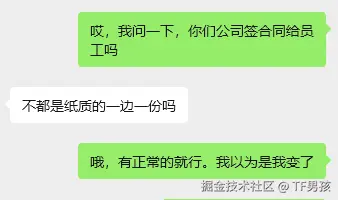

我之所以写这篇文章,是因为我一个朋友去一家公司面试,HR问他对公司有什么想要了解的。他说,咱们签合同是一式两份吗?HR说不是,任何协议,包括劳动合同、保密协议,都只签一份,留在公司 。他说,为什么不给员工一份。HR说,你要这个有什么用呢?没有任何必要。他说,万一拿合同限制我,我会很被动。HR说,你要是没有道德问题,公司为什么要限制你?被限制的人,肯定是道德有问题。

我告诉朋友但凡还能找到其他工作,别去那里了。还搞出来道德问题了。随后,我查了这家公司,确实有公开的劳动纠纷诉讼。公司认为没有书面证据,没事。后来员工拿出来微信聊天记录、电话录音等资料,证明确实是公司在法官面前演戏。最后公司官司输了,也不给钱,让员工走强制执行。基本就是"家长式"、"工厂式"的管理模式,但凡你不听话,属于道德有问题,就有你难受的地方。

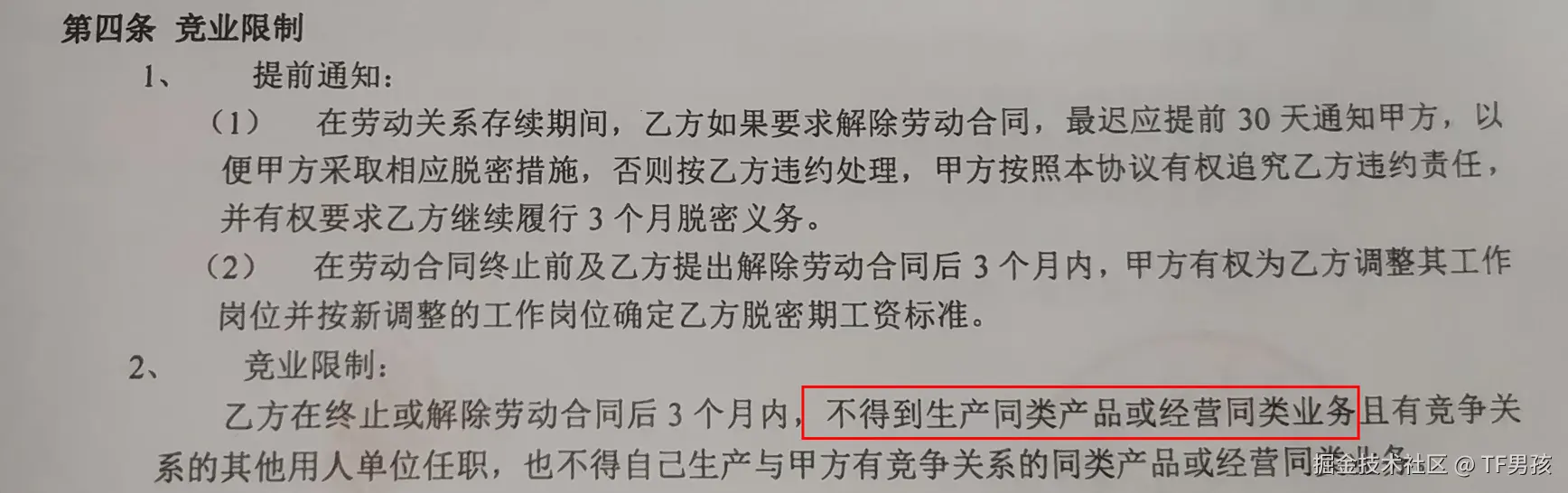

不过,她的这段话,让我想起之前的一个小经历。我曾经入职过一家公司,入职当天就签订了一份保密协议,里面说不能对外泄露公司的源代码什么的,倒也正常。但是里面有一句话很刺眼,说员工离职之后2年内不得入职任何同行业的公司。否则,将向公司赔偿违约金,金额为在职期间工资的总额。

我当时就找HR,我说我肯定要在这个行业混的,而且这个违约金什么意思?HR说模板就是这样的,大家都这么写。于是,我就签了。他们也是只有一份,留给公司。

几年后,我要离职了。我隐约记起这回事,于是问当时和我签协议的HR。那时,她已经离职一年多了,因为受不了公司的各类违规操作走的。她说,其实那个协议是众多法务制定的策略,属于保密协议中的竞业限制条款 。大体运行规则是这样的。每一个离职的员工,HR都要加他们的微信,观察他们的动态,甚至询问亲近的同事。一旦发现员工入职了同类公司,就给员工发函要求遵守竞业限制,必要时索要违约金。如果员工去了别的行业,那么就当没有这回事。就算员工有意识自愿遵守,也没法主张向公司要钱,因为员工手里没有协议。

那时,我查了查"竞业限制"这四个字。果然,广受诟病。主要是被严重滥用,法律规定竞业限制适用于高级管理人员、高级技术人员以及其他负有保密义务的人员。但是,企业常常和每个员工,比如前台、客服、销售等都签订,说他们是那个"其他"。至于理由嘛,销售掌握的客户信息,如果他们把客户信息带给对手,那岂不是严重损害单位利益。

我们的认识,甚至很多自媒体博主都这么说。公司不给你钱,竞业限制协议就无效。他们的知识来源都是HR。我们看司法实践是怎么样的。

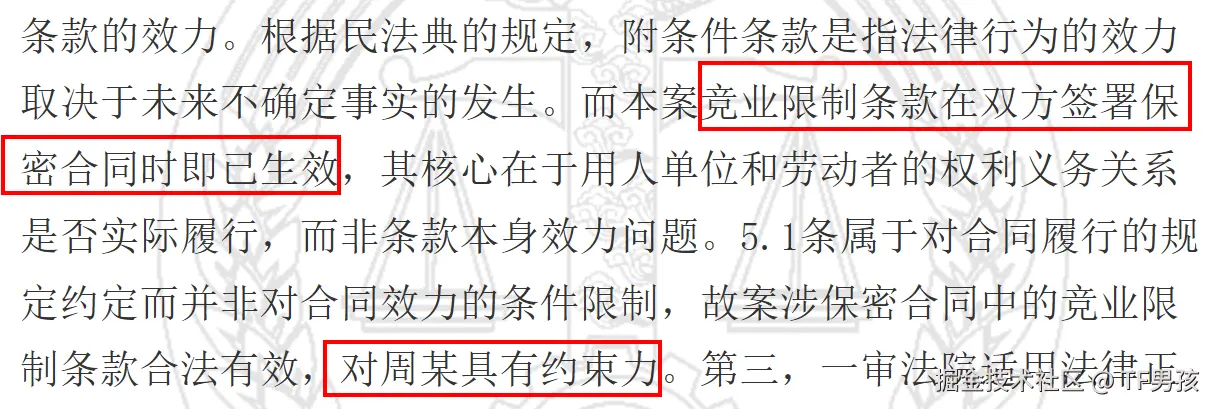

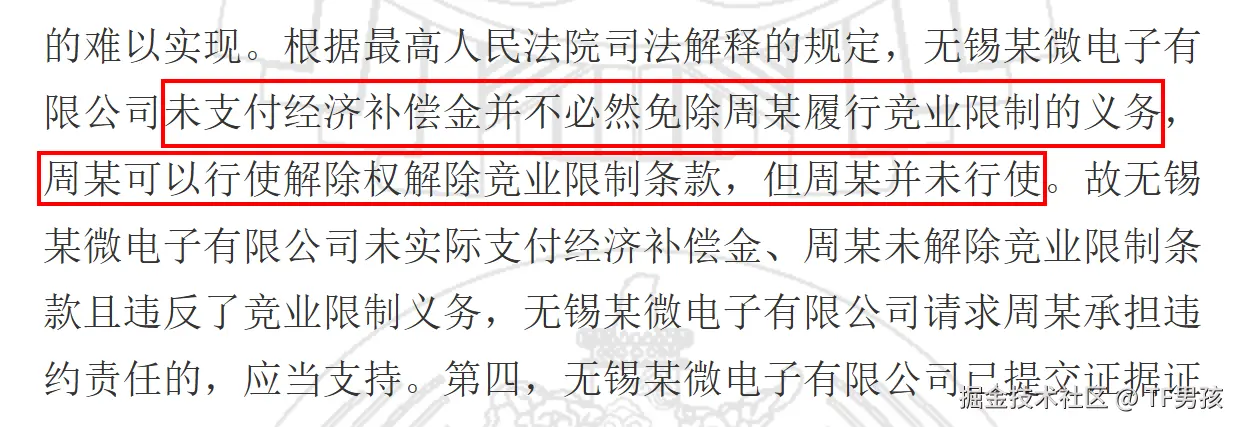

以下是2025年7月发布的一个案例。

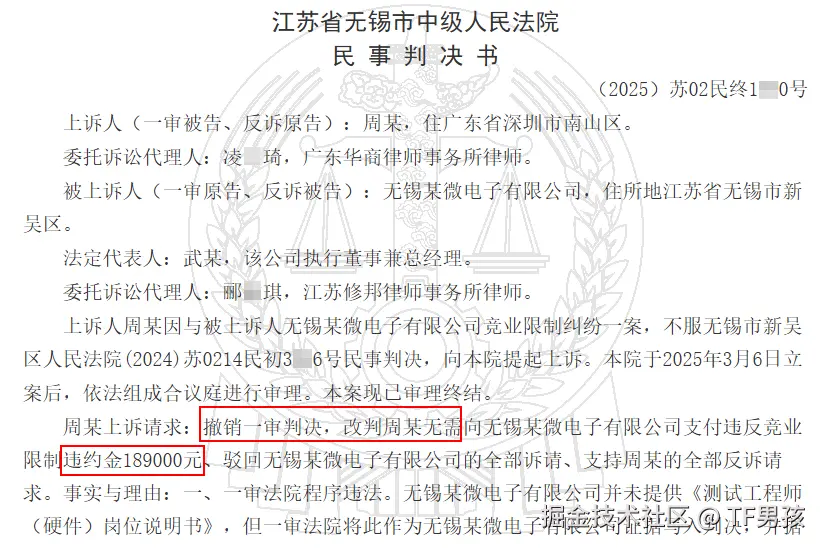

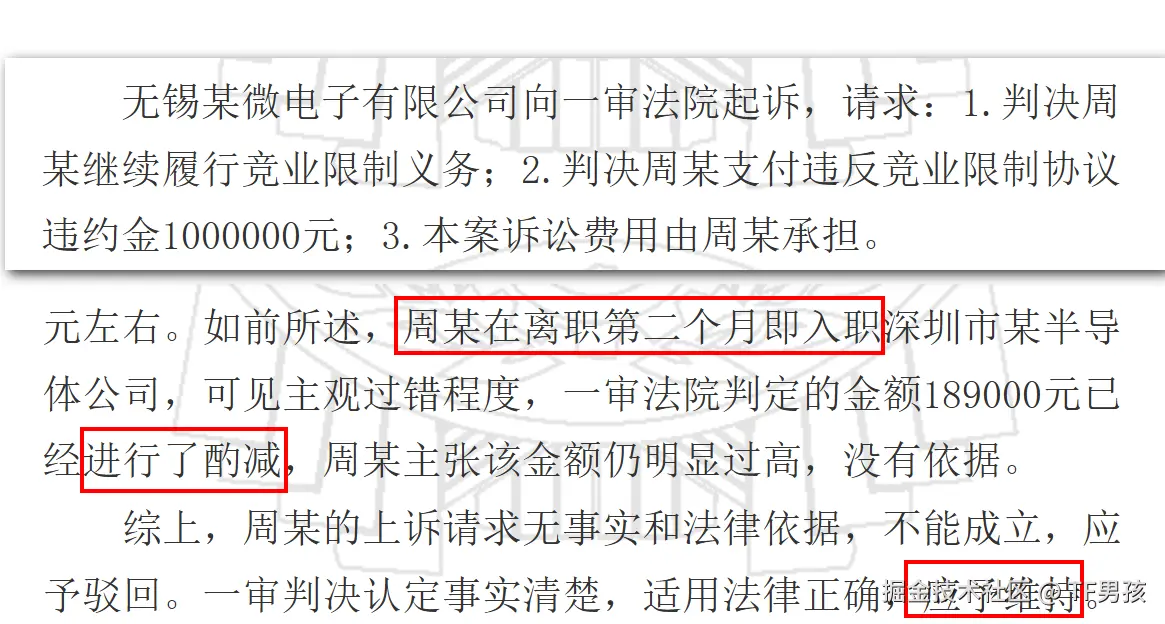

周某是一名工程师,离职去了同行业公司,他被原公司起诉,一审法院判他需要向原公司支付18.9万元的违约金。然后周某不服,向上级法院上诉,最终二审维持原判,周某就要向公司支付18.9万元,而且二审认为这还是很仁义了,因为约定的是一百万,只要了他不到20万。

那我们看周某的遭遇是什么样的呢?他认为自己无罪的理由如下:

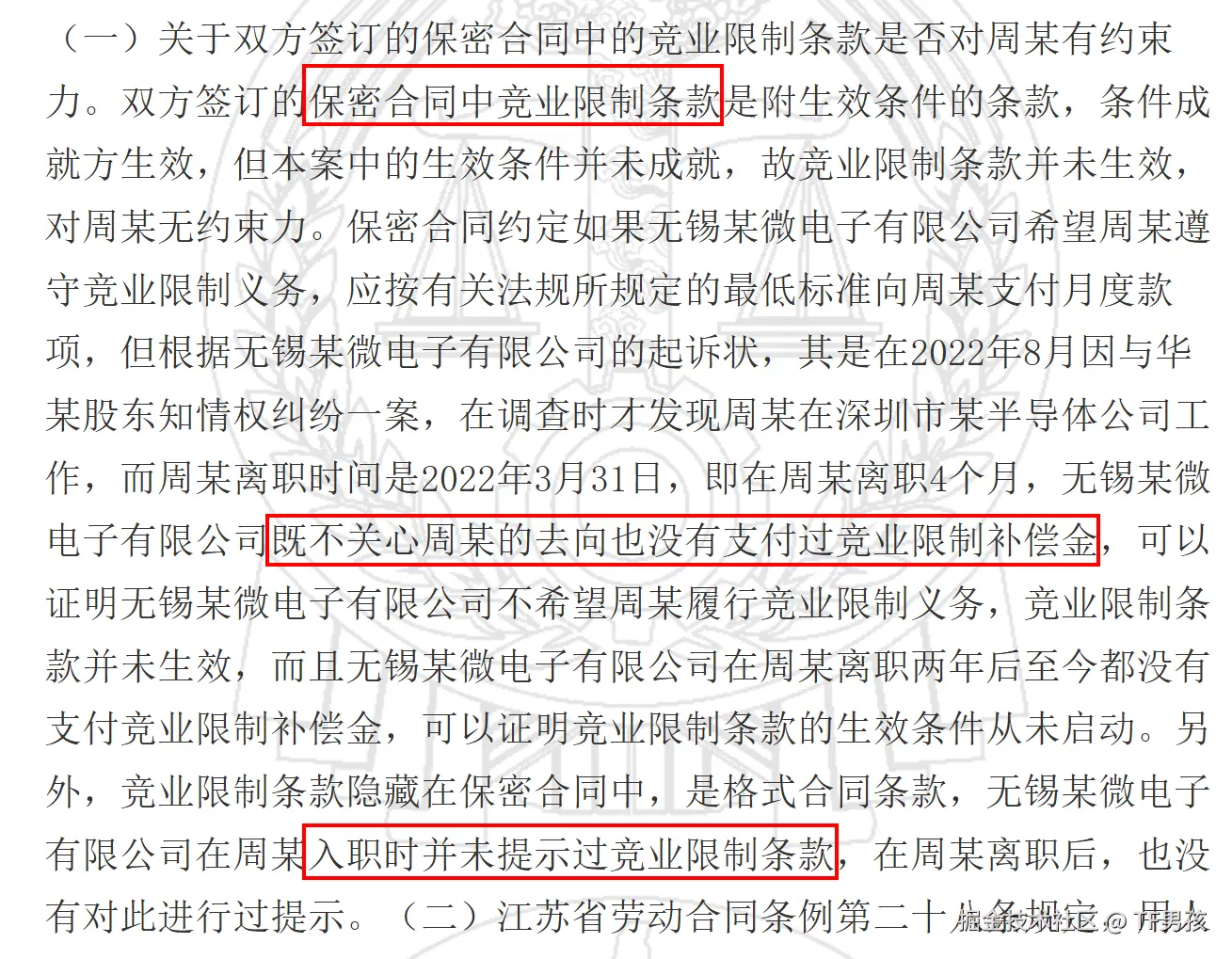

第一,签的不是专门的竞业限制协议书,是隐藏在劳动合同的附件之保密协议中的一项小字条款。而且从入职到离职,公司从没有提及与过问,没有特别说明。

第二,两年时间内,公司从来没有给过补偿金。不给钱就无效。

因此,周某认为,这个协议无效。

正可谓是:人情似铁非似铁,官法如炉真如炉!

我们看公司那边怎么说的。

第一,字是你签的,签了就要认。我们有这个约定。

第二,我们虽然没给钱,但是你有权解除这个协议。然而,你并没有行使这个解除权利,而是直接违约了。因此要赔偿我们。

这里面好像和普通大众理解的不一样。为什么公司违约就行,但是员工违约就不行。我不是研究法律的,但是靠推测大概理解逻辑,这就好比你被人打了,你可以去找帽子叔叔维权,这是你的权利,但是你不能直接去打人家(他违法不是你也违法的理由)。

后面还有很多拉扯,比如周某说入职的不是竞争对手公司,但是公司这边给出了两家公司的营业执照范围一样等等。

看最终法院怎么判呢?

法院认为争议点:1、协议是否有效 2、周某是否违约,违约的话赔多少。

关于第一点,协议有效,签了就是得认可。没提经济补偿,不影响协议生效。

关于第二点,周某确实违约了,得赔钱,但是不是一百万,18.9万就行。

这里面大家可能还是那个疑问,我感觉公司没给钱协议应当终止呀!

但是,大家要明白,所有判决都要有法律依据。你俩都是成年人,签协议了,你们的协议就受法律保护,你俩都要遵守。也不是说非得有人特别通知或者催促你遵守。但是,在条例中找不到任何一条说:他违约,整个协议就自动失效了。他违约不给钱,你有权利去告他,让他给钱。也有权利在一段时间(一般三个月)后申请解除限制,因为他违约,我申请协议失效。但唯独没有权利你直接违约。法官是看文件的,他看的第一个文件是你俩有协议。如果你能拿出第二个文件,证明协议已解除,那么就不用赔钱了。

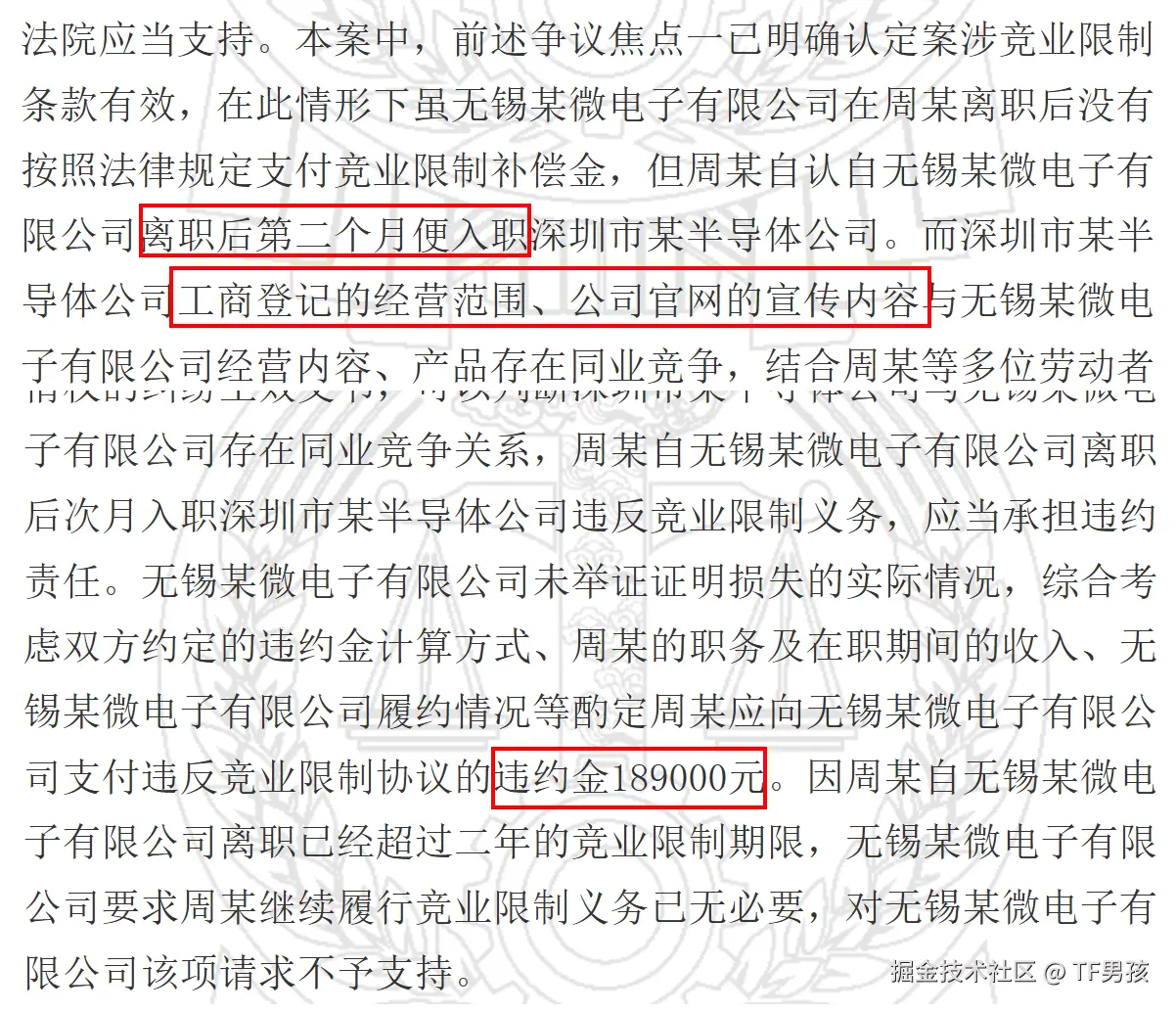

你们可能觉得离你们很远。其实身边有很多人,已经对簿公堂了。像济南这类二线城市,从大集团当研发,到小培训学校做老师,都被限制了。

你们看,小到一个月几千块钱的音乐老师去别的地方教音乐,也要赔10万。而且也是没有竞业补偿金,因为都包含在工资里面了。

最终判决结果是这个小老师需要向学校赔钱,但是数额没有那么多。

以上只是部分案例,不是全部都这样,各地有各地实践,并不完全统一。但是,有个共同的准则,"签字即认可"是普遍的原则。裁判他们更看重签字和印章。因为故事它不是证据。

立法的初衷是我保你机密,你养我生活。但是,没有企业真的去签一份光明正大的竞业限制协议,多数条款躲在保密协议中或者劳动合同中。签的时候说没什么,这是通用格式条款,对你没影响。就像是在每个员工身体里埋下一颗雷。而遥控器就握在他的手里。

更有甚者,有的让员工签空白劳动合同,或者签完不给员工 。不给员工合同原件,目的不是怕他们去劳动仲裁。因为现在规范了,社保、报税、发工资都是对公账户,这些都可以证明劳动关系。不给员工原件的目的是什么呢?

如果你问HR,她会说便于管理、统一要求、节省纸张 。其实,给员工一份原件并不增加她管理的难度,还是管理她手里的那一份。想节省纸张,可以走人社平台的电子签,人社局给背书。如果你再多问,那......你可能就是居心叵测,诉诸于道德。你看,她可以不守法,但是你得守道德。这不像现代文明下的合作关系(一份好工作不是雇佣关系,而是合作关系,是双赢关系),更像......。这只是一个公司行事风格的起点,而非终点。

为什么合同要一式两份?有的还要三份。试想两个公司之间签了合同,价格是50万,结果他改成500万。请问,怎么破?不用破,他那里改了(修改痕迹),咱这里没改。一式三份的还会给第三方监督平台一份,这类似于区块链技术。

但是,如果只有一份的话。那......有些公司就能任意发挥了,空白处写点东西,甚至替换里面的部分页面。反正你手里又没有,你没法反驳他 。但是,他手里的有你签名的那一页,你仍然没有办法反驳他 。至于你的复印件(不管是电子的还是纸质的)或者自己拍摄的照片,那些都是你自己PS的嘛,打印个文档放工位自己拍摄,谁不会?AI生成也行。但是,他那儿有凹凸的签名,鲜红的印章。猜猜谁更有说服力。

咱们不说所有企业,起码我工作的每一个单位,都是一式两份签字盖章给到个人。可能仅仅是部分企业吧,有那么一点点儿小心思。可能......他们没有意识到这个问题,可能就是懒,这种你可以提醒他们。但是,如果他们是故意的,这种你一提,他们就火了。

总之,不能细琢磨为啥不给原件。或许要在必要时刻,做特殊手段。有这一招,他就不怕你胡来。甚至员工离职后一段时间,也有控制效果。员工肯定不会胡来,但是关键这个"胡来"谁来定义?原来有个漂亮的女测试工程师,被客户看上了,老板说去陪人家吃一次饭能掉肉还是咋地?他认为这很正常,不去就是胡来。

平时,绝对是你好、我好、大家好,称兄道弟,相安无事。这就好像是原子弹,他们可以不用,但是不能没有 。而你,每天除了兢兢业业工作,还要跪拜与祈祷,别撞上老板不开心的时候。这种感觉,知情的人,很压抑。不知情,反而很快乐。

据我所知,有些地方劳动合同原件内容不让员工知情(填完不留空,给你看一眼)的公司是存在的,很多打工者为了留下个好印象,为了不违逆公司,为了一份糊口的工作,选择不过问。同时,这也是一个筛选,筛掉不符合公司内部价值观的人。我们没有能力去填坑,但是我们可以不跳进去。坑不坑的......很难说,并不绝对。但是,起码,他们在你还没来的时候,就已经想好怎么对付你了。

打工本应该是风险极小的事情 ,起码不会有赔钱的风险。尽管现在有法律规定签了霸王条款算无效。但是,集体的力量是强大的,一堆儿专业的人总会找出里面的漏洞。就像上面的案例,竞业限制不给钱还能要违约金。

不过,现在越来越完善了。2025年9月4日发布的《企业实施竞业限制合规指引》规定,前台、保安啥的不能签竞业了,并且经过员工提醒一个月不支付或超过三个月不支付,竞业限制可以自动失效。

但是,前提是你手里得有一份原件。否则,依然是只能他打你,你只有挨揍的份儿。

看着那么多打工者默认摘下自己的铠甲,伸长了脖子打饭,我开始不自信了。还好,我还算是个正常人(截止目前而已)。

我认识一个资深HR(50多岁)说过,他们作为HR也不是非得这样搞,包括合同上写实际工资还是最低工资都可以商量,其实就是"糊弄一个是一个",目的尽量给企业降低风险。他们也是打工人,不想做得太绝,但又得跟老板交差。反正吧,有一个博弈。能要一份原件就要一份,就能填满就别留空白,能写个骑缝签就写个骑缝。咱不想打人,但是也不想无缘无故被打,更不想被打之后还被戴上道德有问题的帽子。

原件(信息透明)是一副铠甲,不是一把长枪。我们没想去攻击人,只是肚皮太薄了。

远处传来一句温柔的声音:兄弟,跟我干一点信任都没有吗?脱了它,好好干,不会亏待你的...