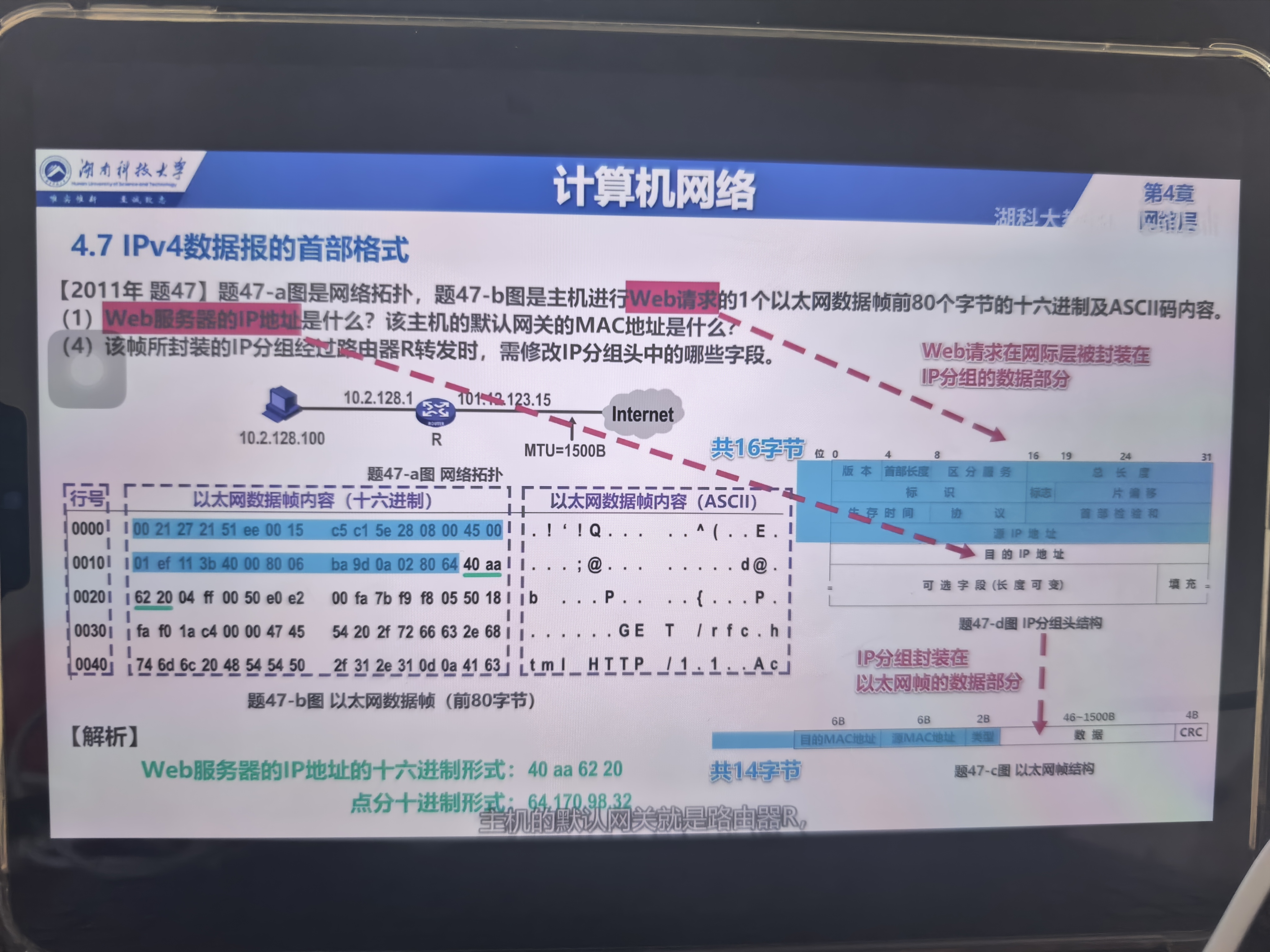

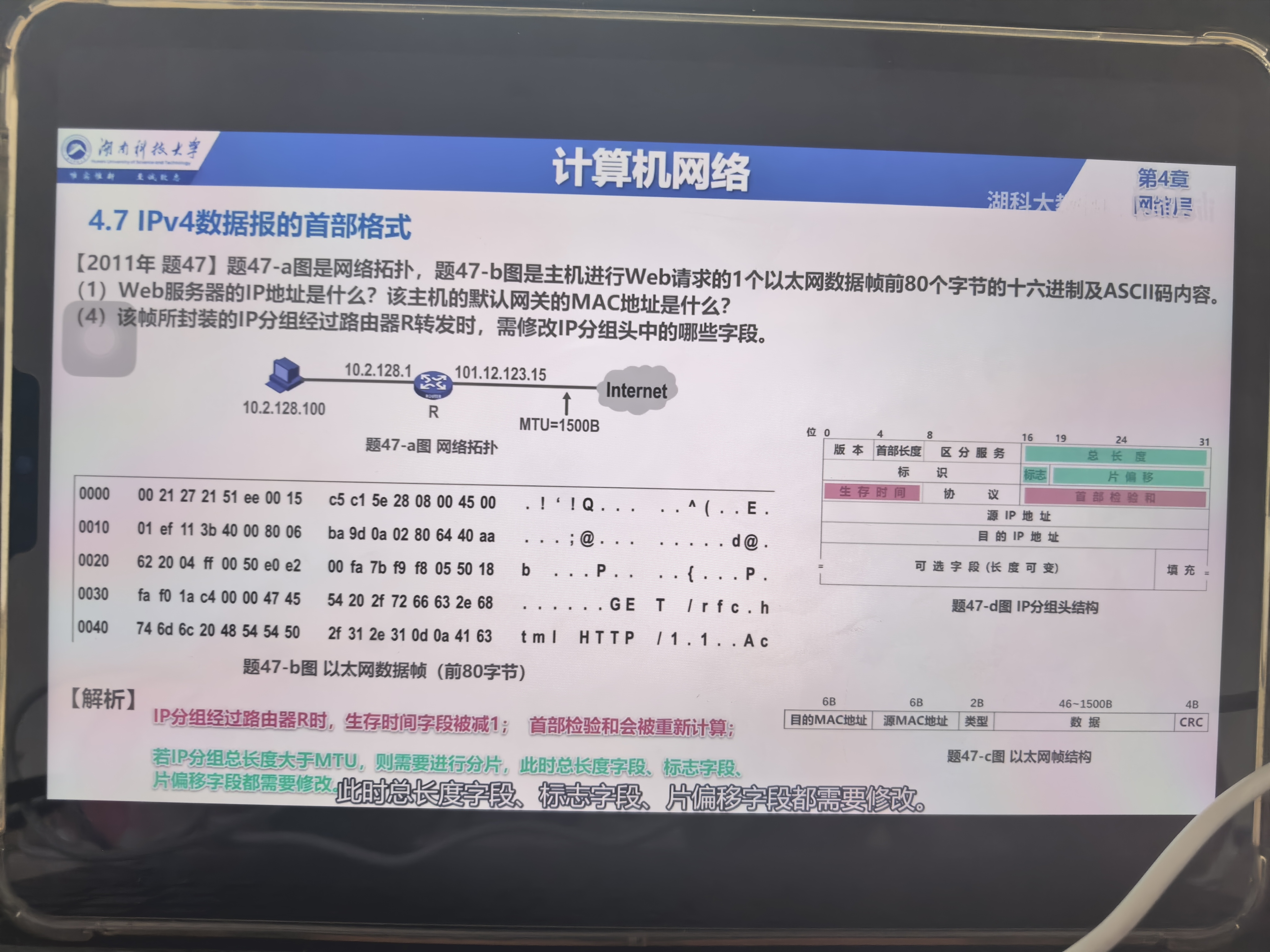

如果IP数据报的总长度超过最大值的时候,多余的部分就会被重封装成小的,不然无法封装。

生存时间TTL确保IP数据报不会在路由环路中永久兜圈,就跟之前的那个什么最大长度16的限制一样,还有就是死亡倒计时。

好吧,和死亡倒计时是不一样的。

常见带"死亡倒计时"机制的网络协议及核心逻辑

-

RIP路由老化计时器:协议会为路由表项设倒计时(默认180秒),若超时未收到该路由的更新报文,就标记为"可疑",后续再经120秒清除,避免无效路由长期存在,本质是路由的"存活倒计时"。

-

OSPF邻居失效计时器:邻居建立后,路由器会倒计时(默认40秒),若未按时收到对方Hello报文,就判定邻居失效,触发拓扑重算,属于邻居连接的"心跳倒计时"。

-

TCP超时重传计时器:发送数据后启动倒计时(动态调整时长),超时未收到确认报文就重传数据,防止因网络延迟/丢包导致数据传输停滞,是传输层的"确认倒计时"。

这些机制均通过"倒计时+超时触发动作"实现状态管理,和TTL的"递减至0终止"逻辑同源但分属不同协议场景。

什么b分片,先不学了。

好吧,写了一遍,我懂了。

插错控制。

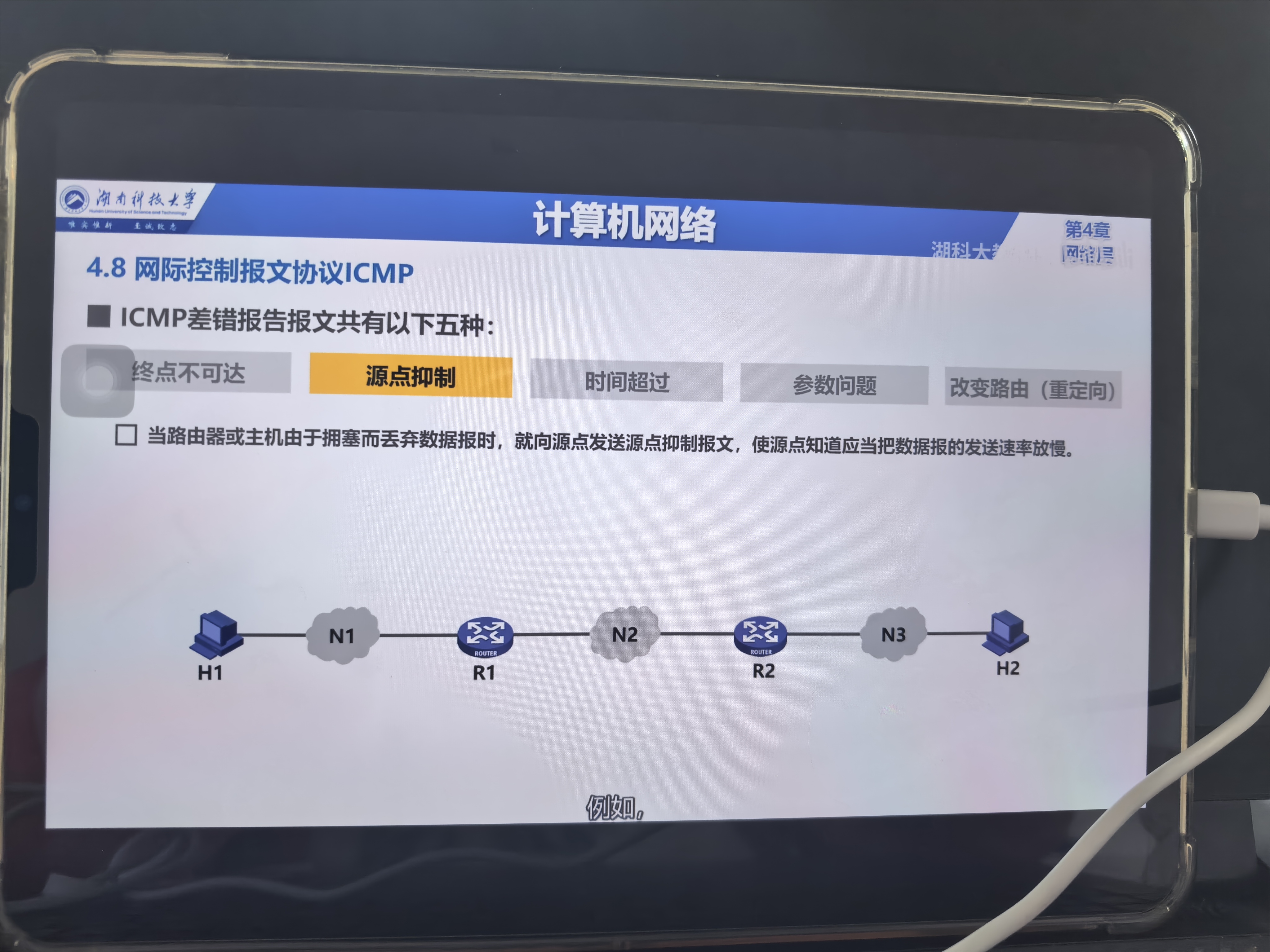

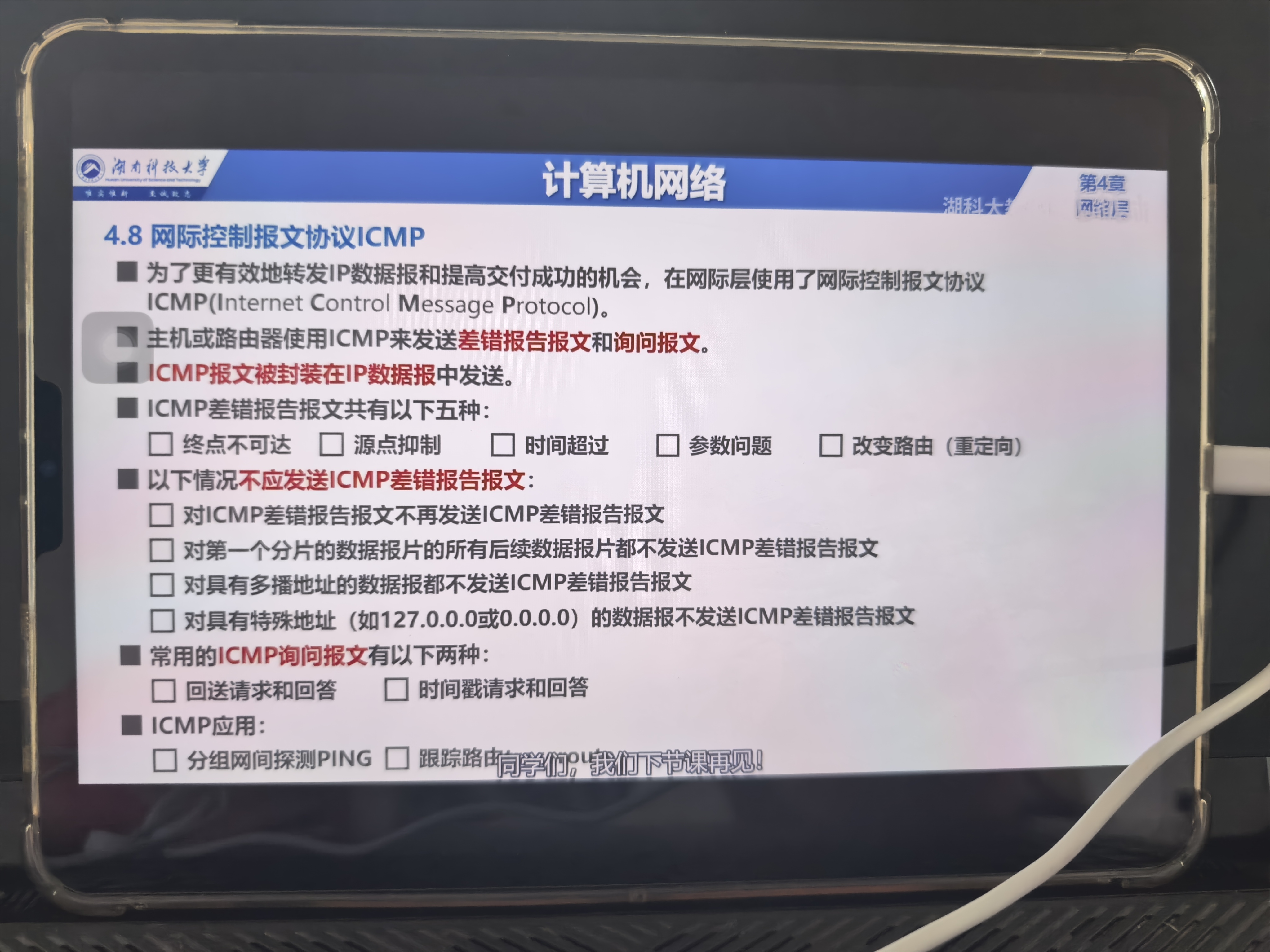

终点不可达,是指没有目的网段的记录,就不知道该怎么转发,于是就是终点不可达

路由器太堵了,就会丢弃这个数据包这就是源点抑制。

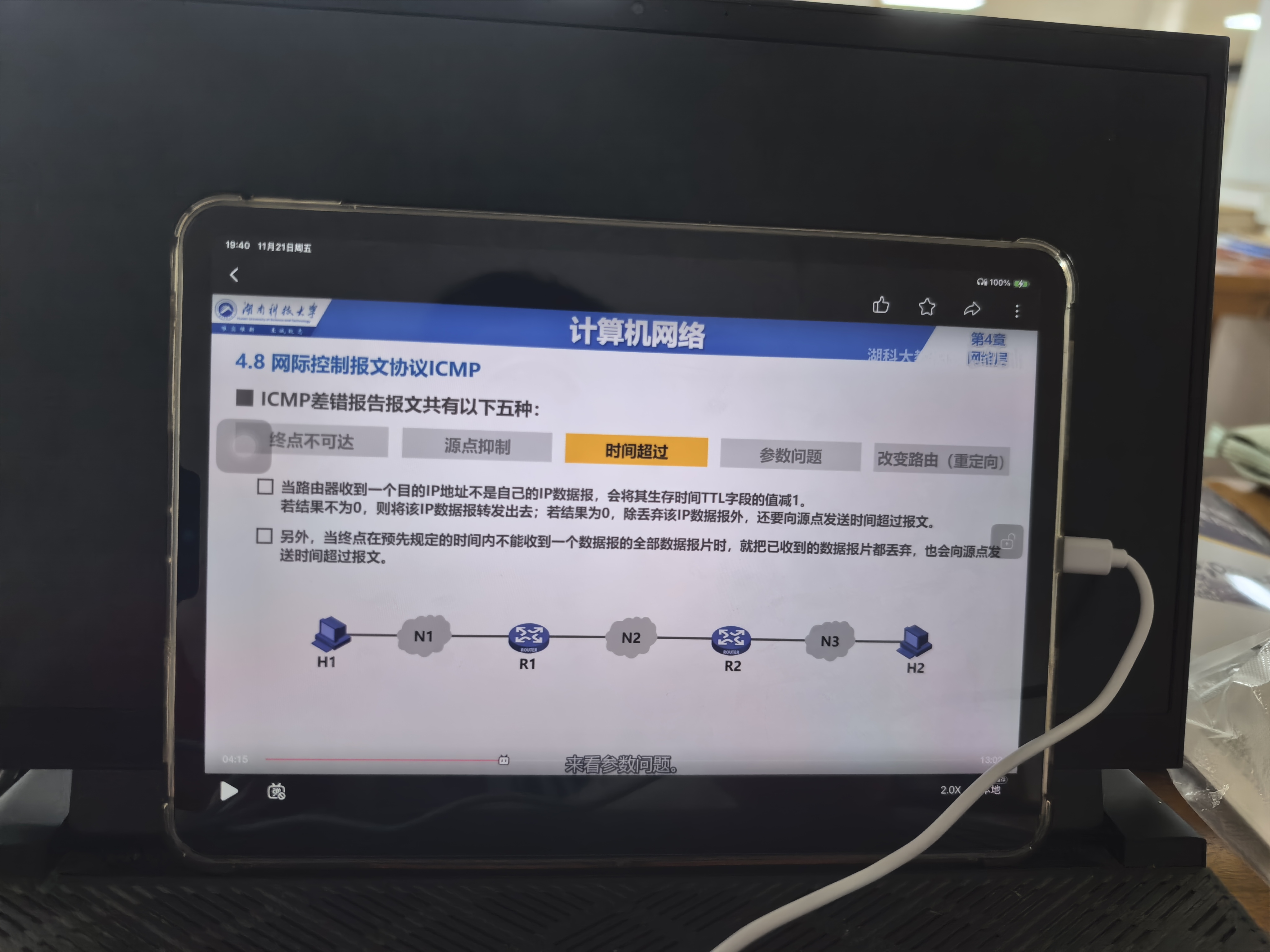

每当路由器收到一个不是自己的IP数据报时,会将TTL减一,如果其生命提前消散,就会出现这种情况。

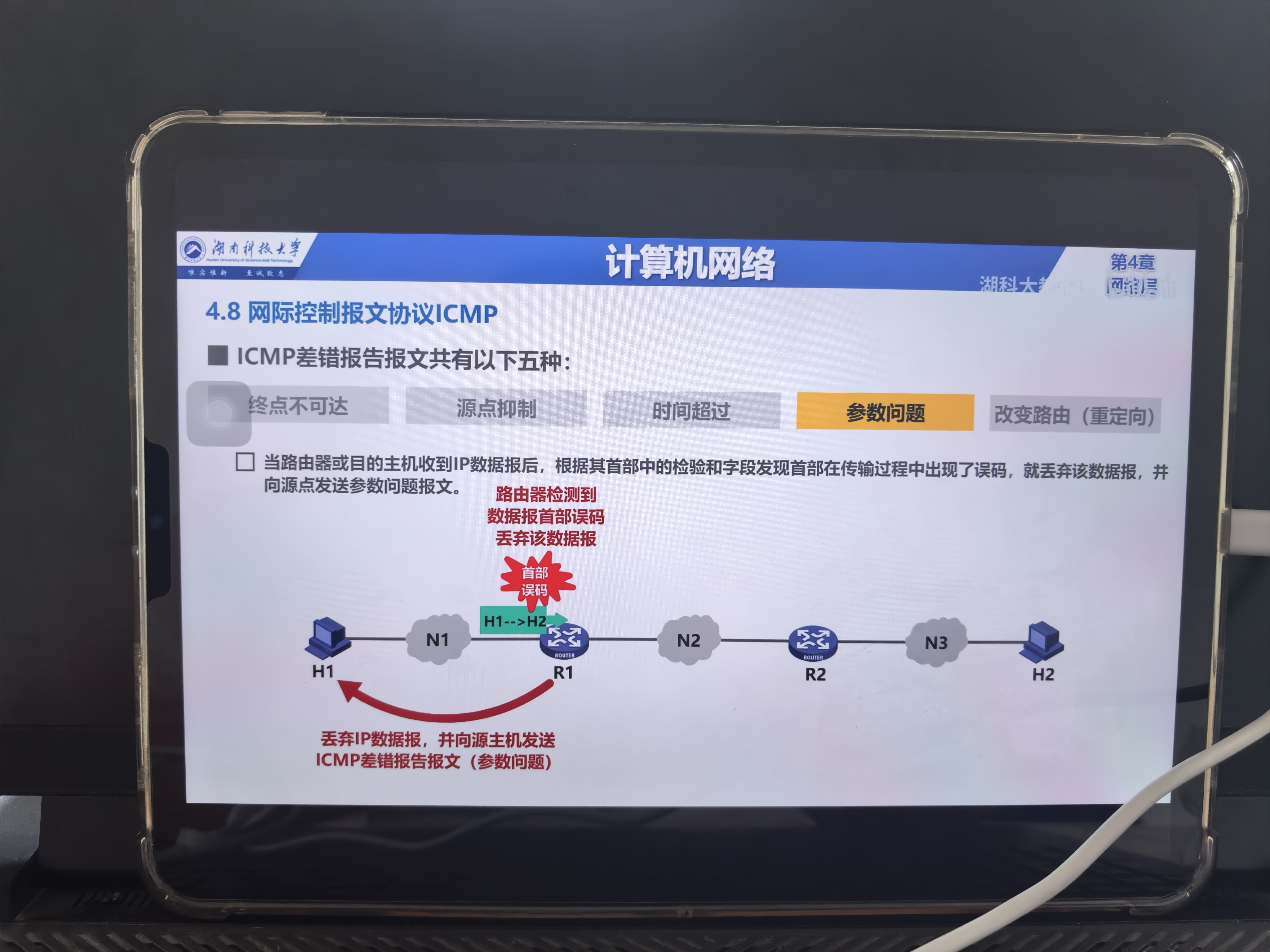

当数据报自身出现问题时,就会发生这种情况。

当数据报自身出现问题时,就会发生这种情况。

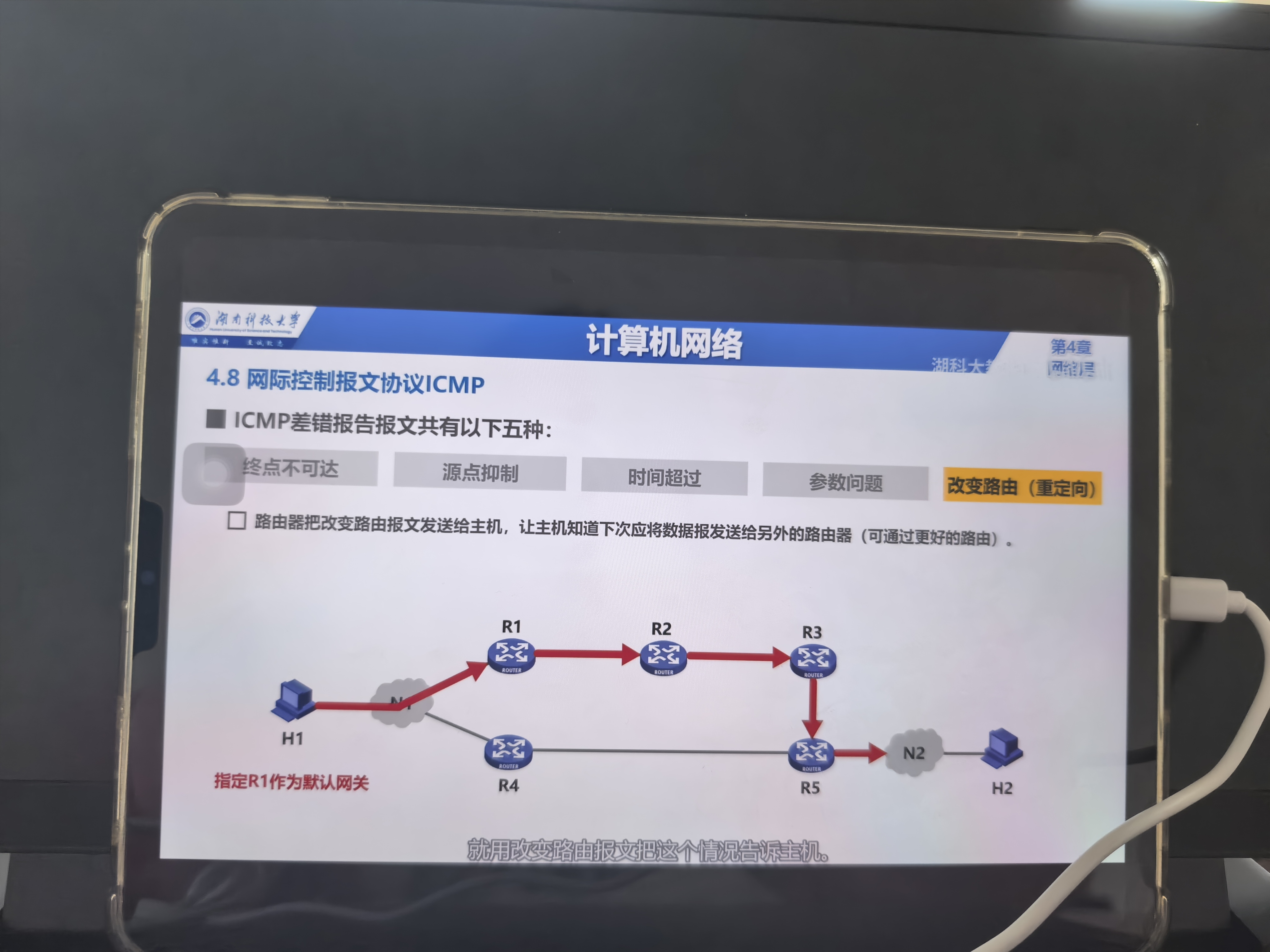

当发现r4是最佳路线时,就会有这个报文

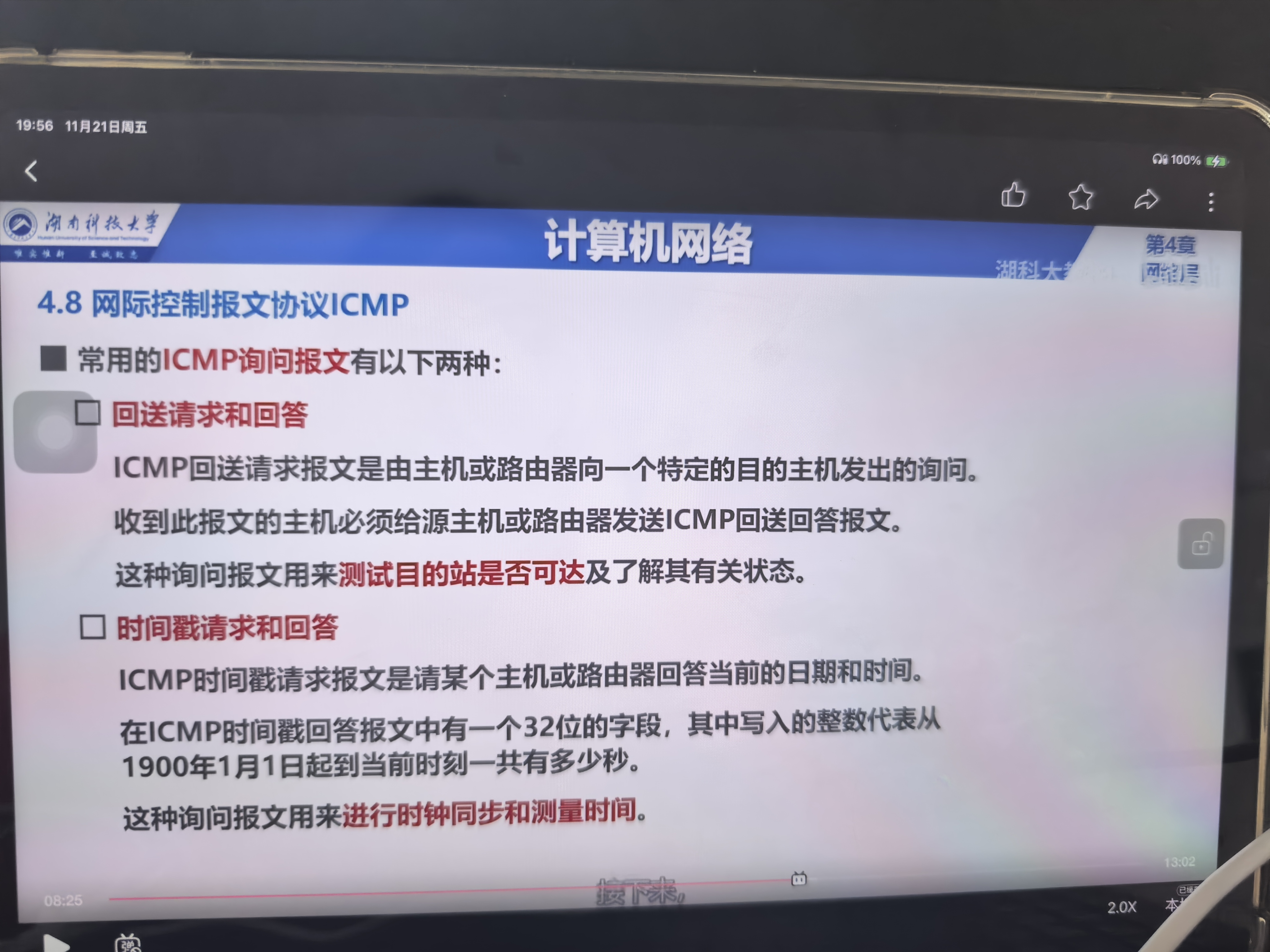

这个时间戳是用于同步时间的。

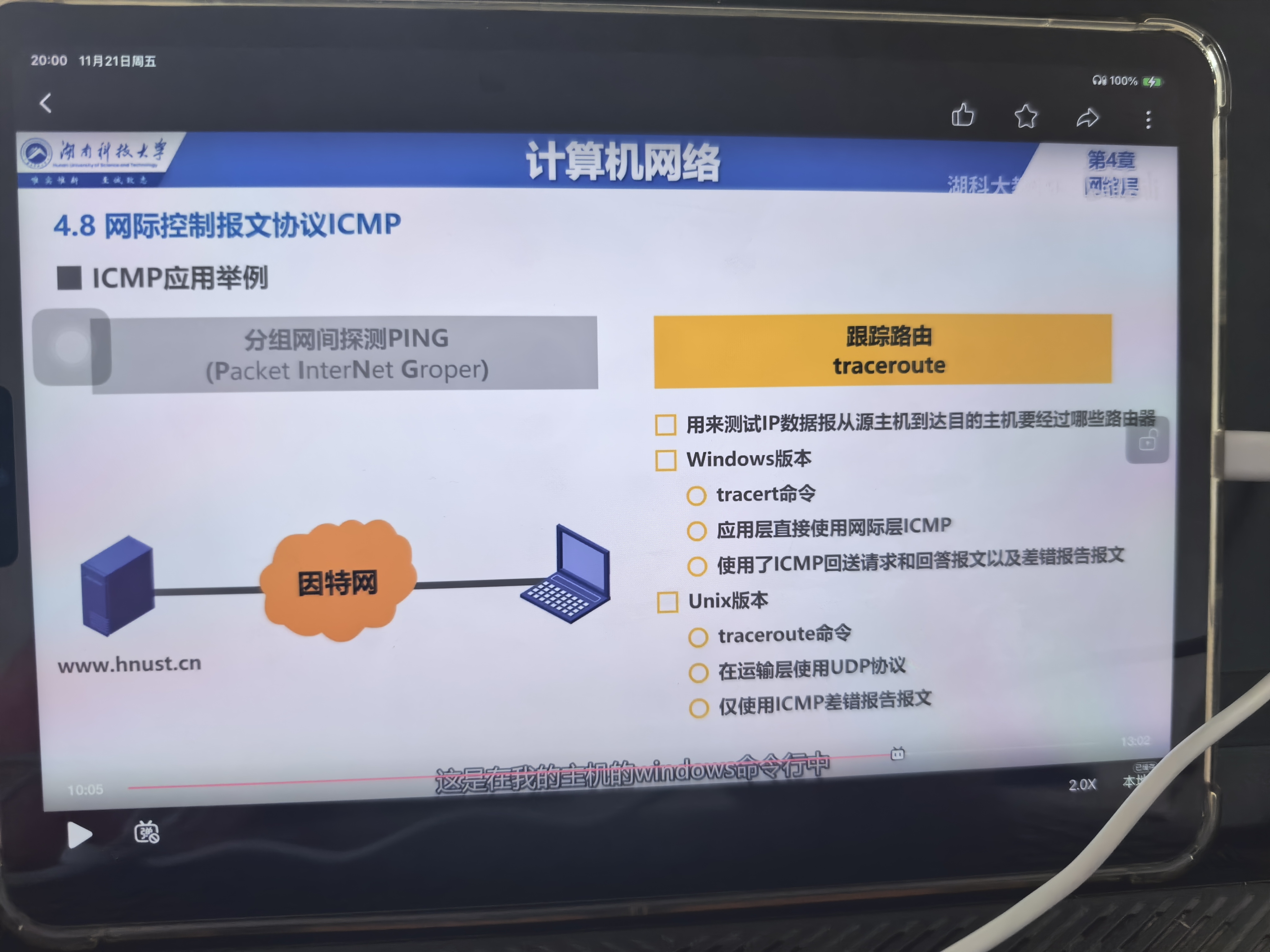

也就是利用回送消息以及ttl插座报文原理知道各个路由器,怎么那么像安全中的报错注入。

这个就是ping命令检查数据连通性。

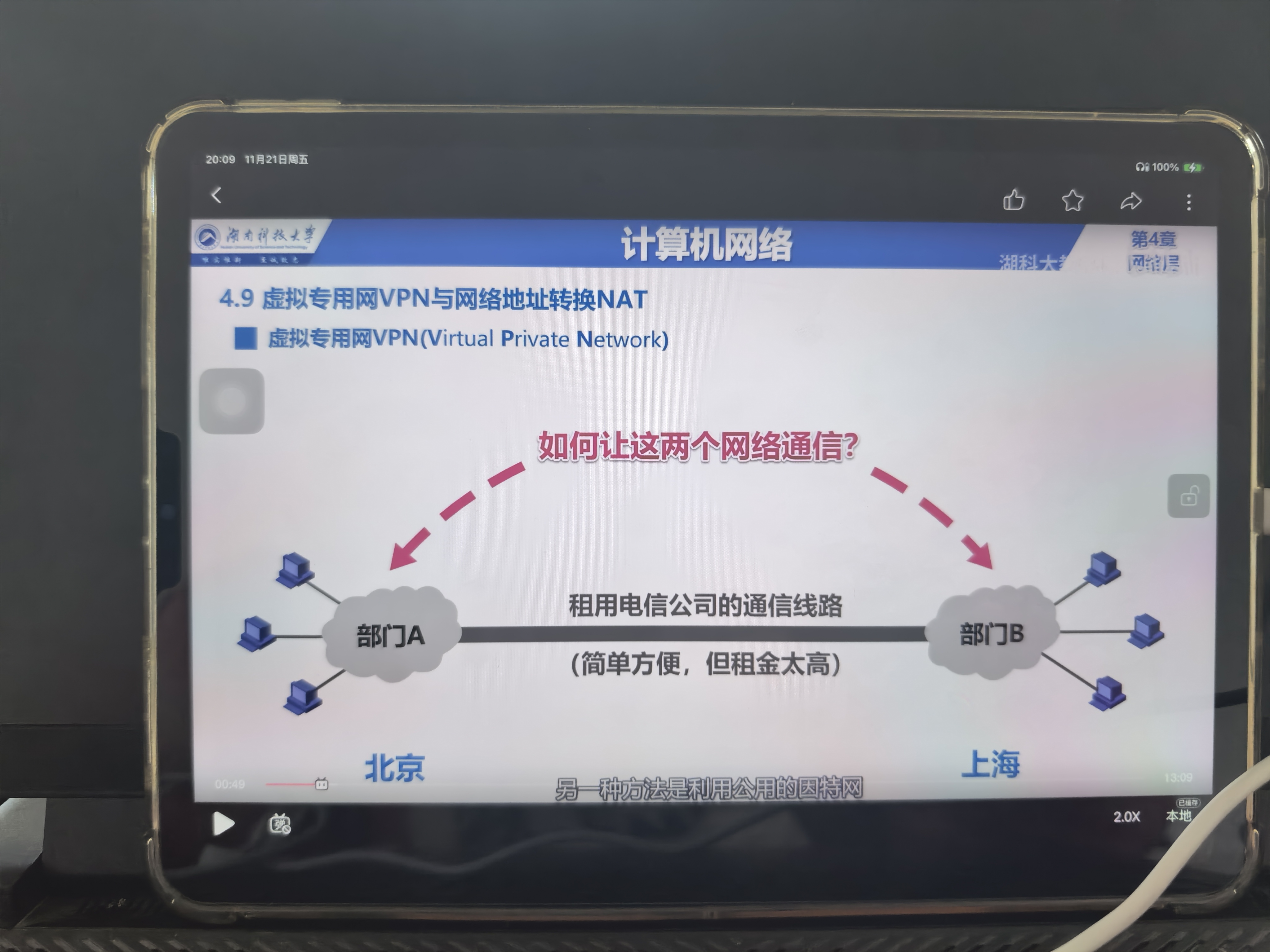

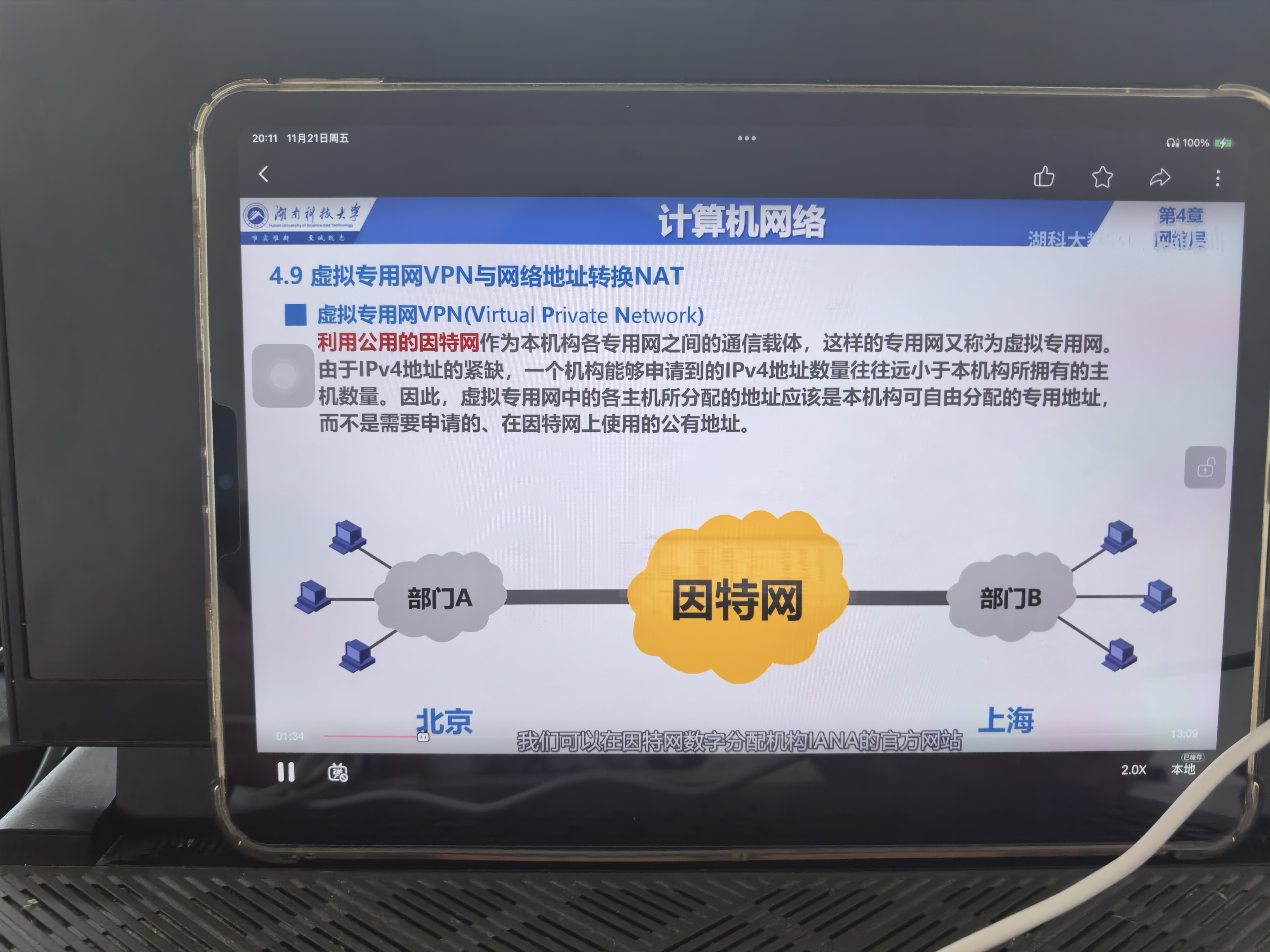

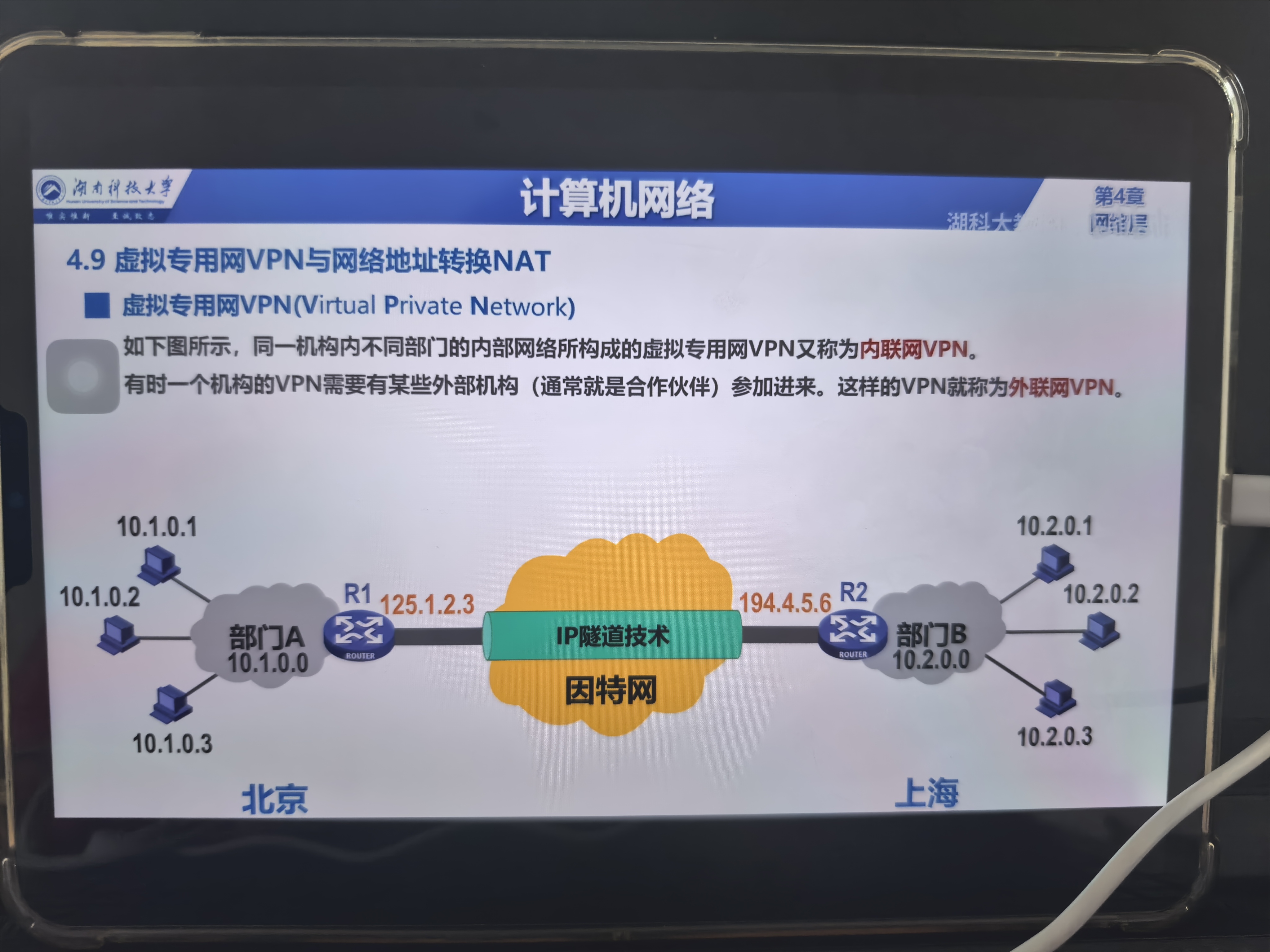

VPN

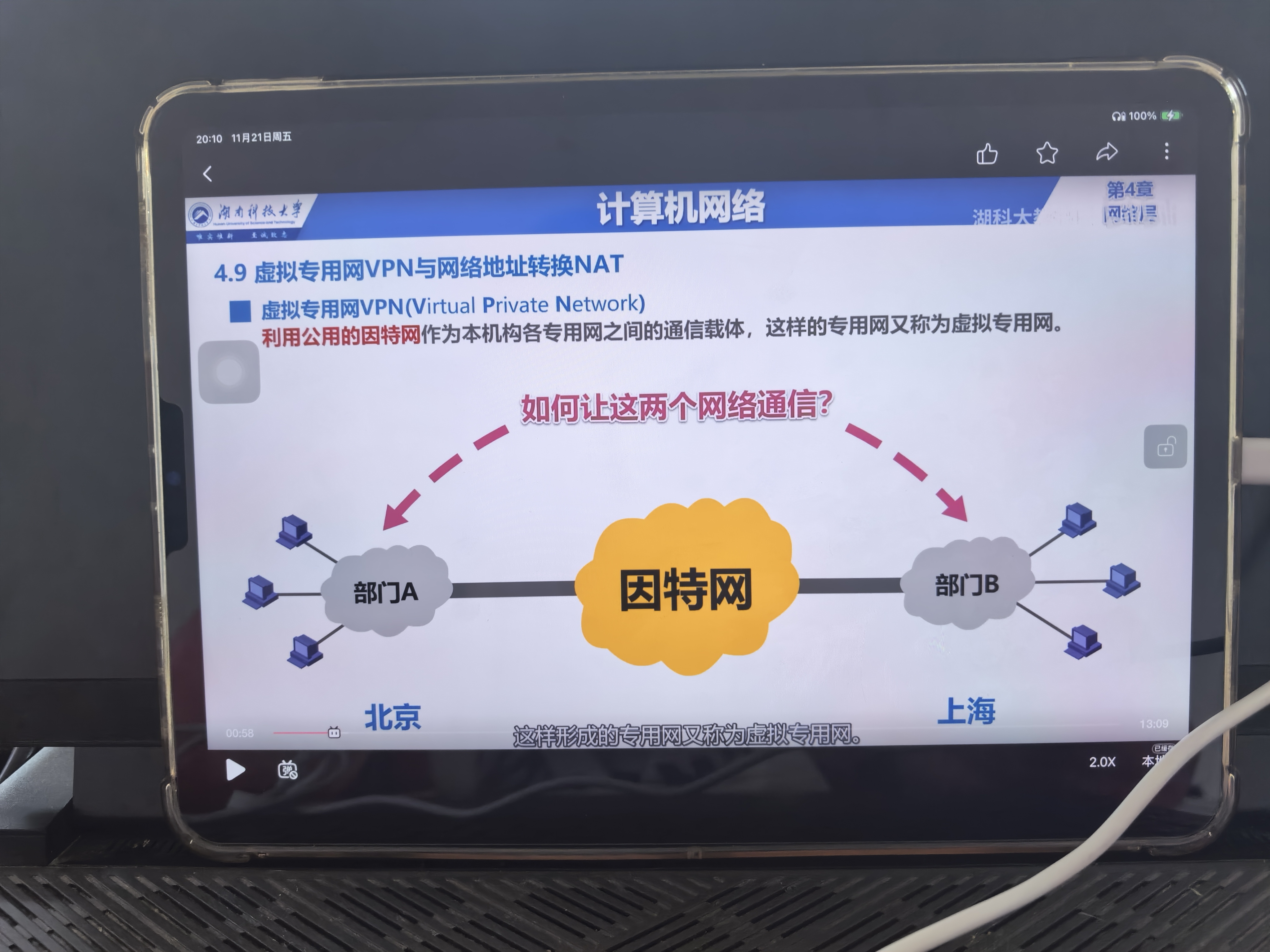

所以大部分都是用因特网作为本机构与各专用网之间通信的载体。

这就是虚拟专用网。

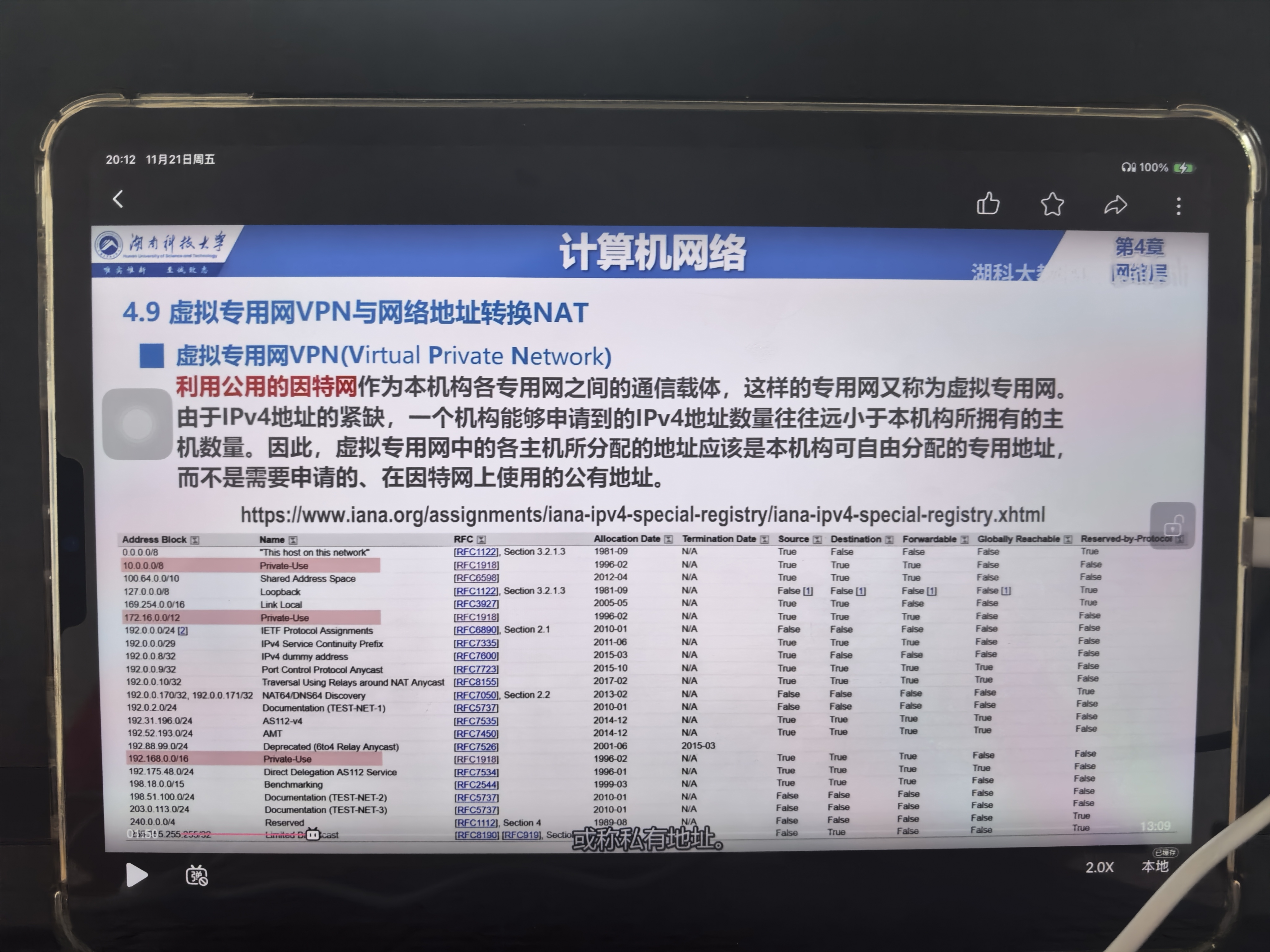

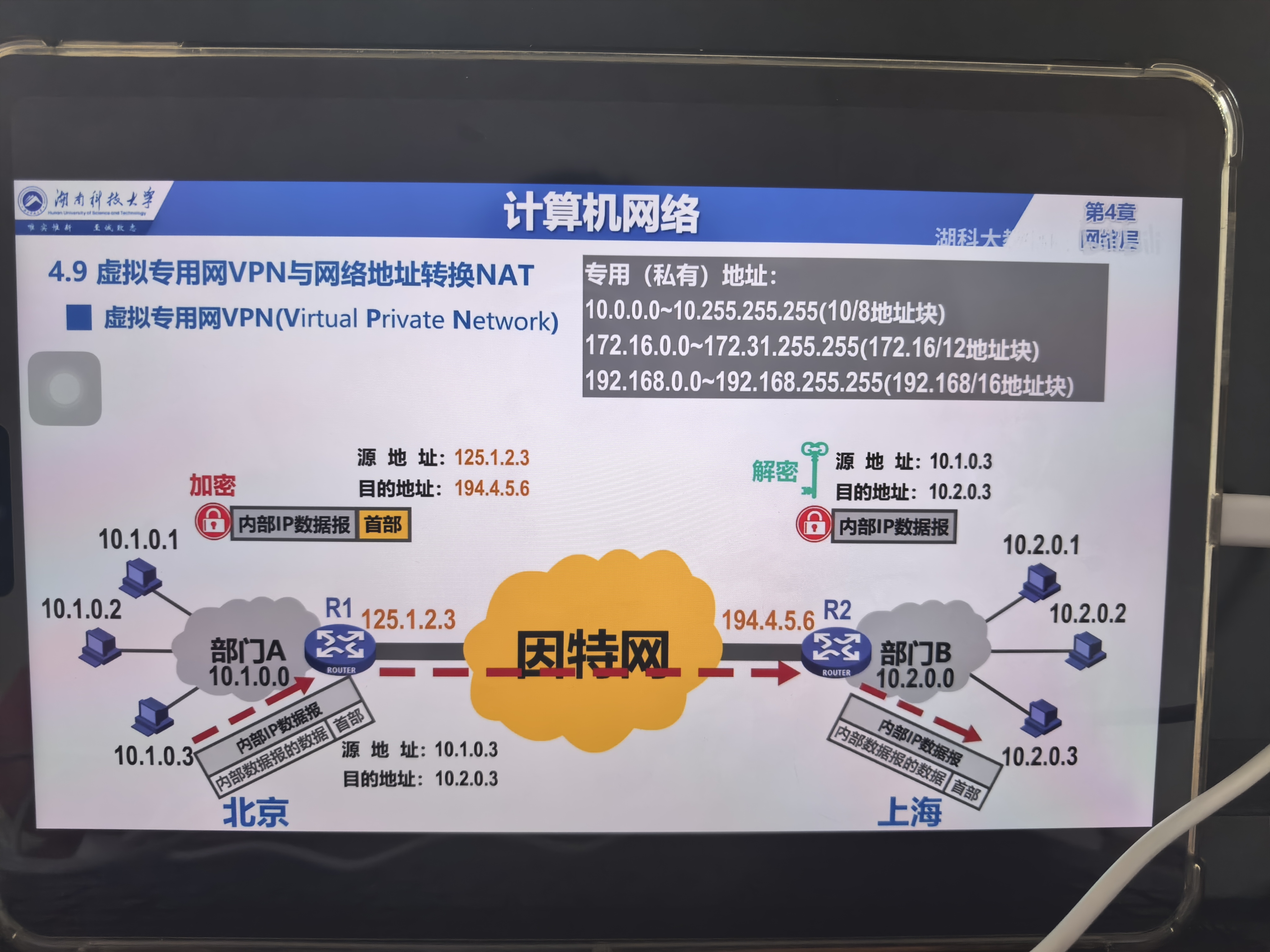

私有地址无需申请可以自由分配。

私有地址只能用于内部通讯,而不能因特网上网,只能用作本地地址,不能用作全球地址。

所以a和b必须自身拥有一个可以全球上网的地址。

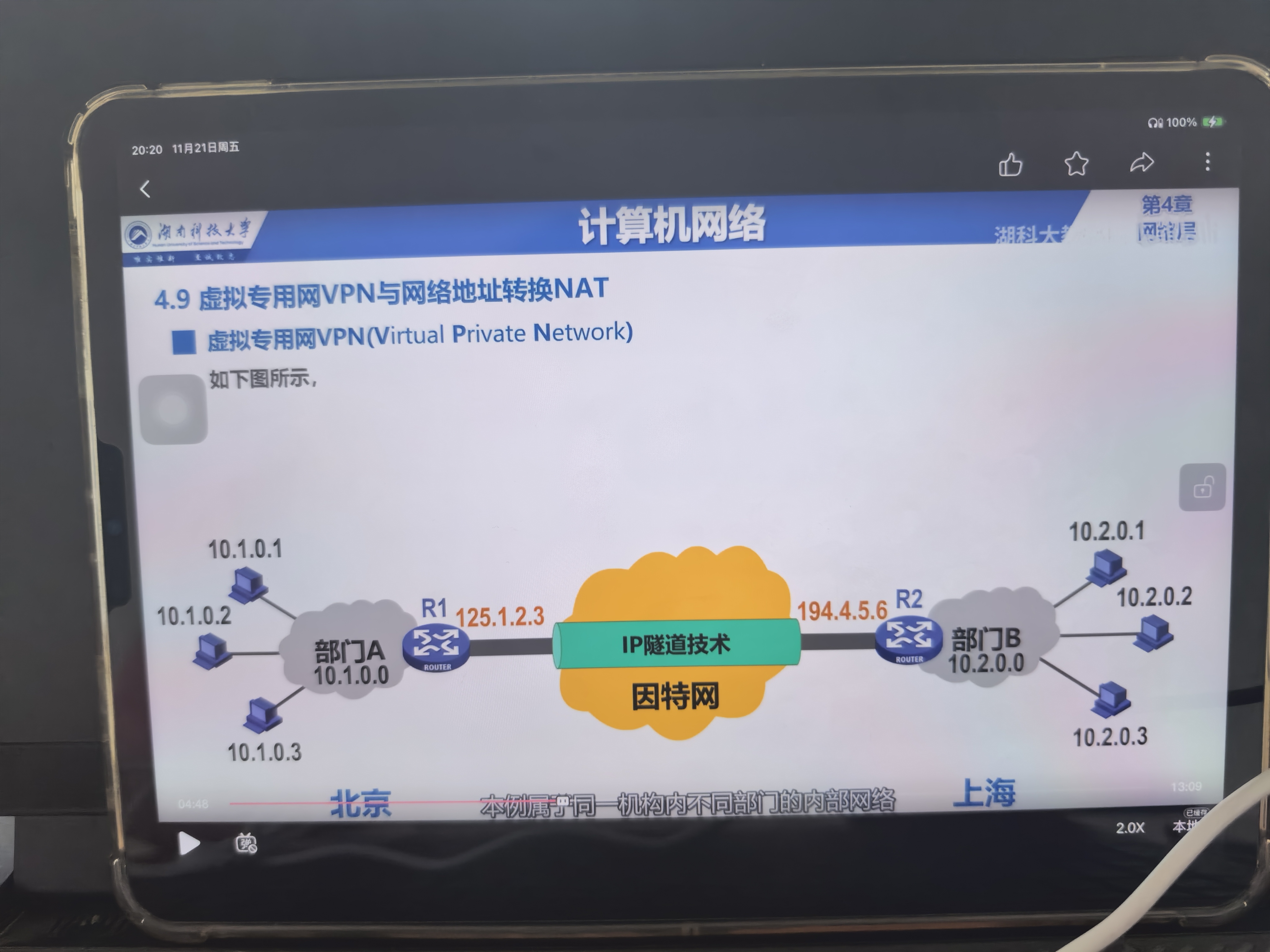

世界上会经过很多路由器,但是逻辑上好像只是点对点的链路,又被称为IP隧道技术。

同一机构不同部门所组成的虚拟专用网VPN又被称为内联网VPN

但是有的时候要外部的机构参与进来。

无分类编址是什么?

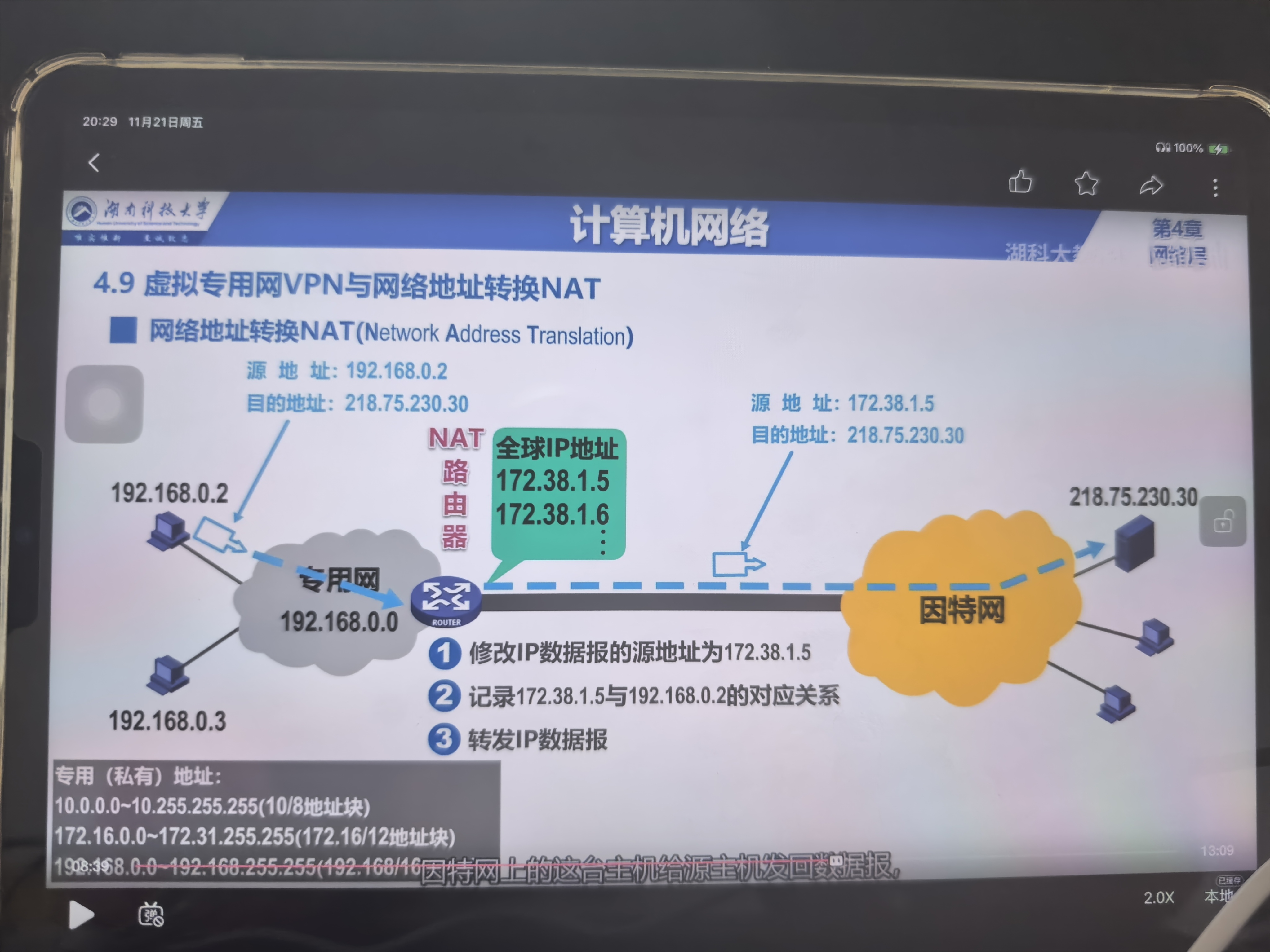

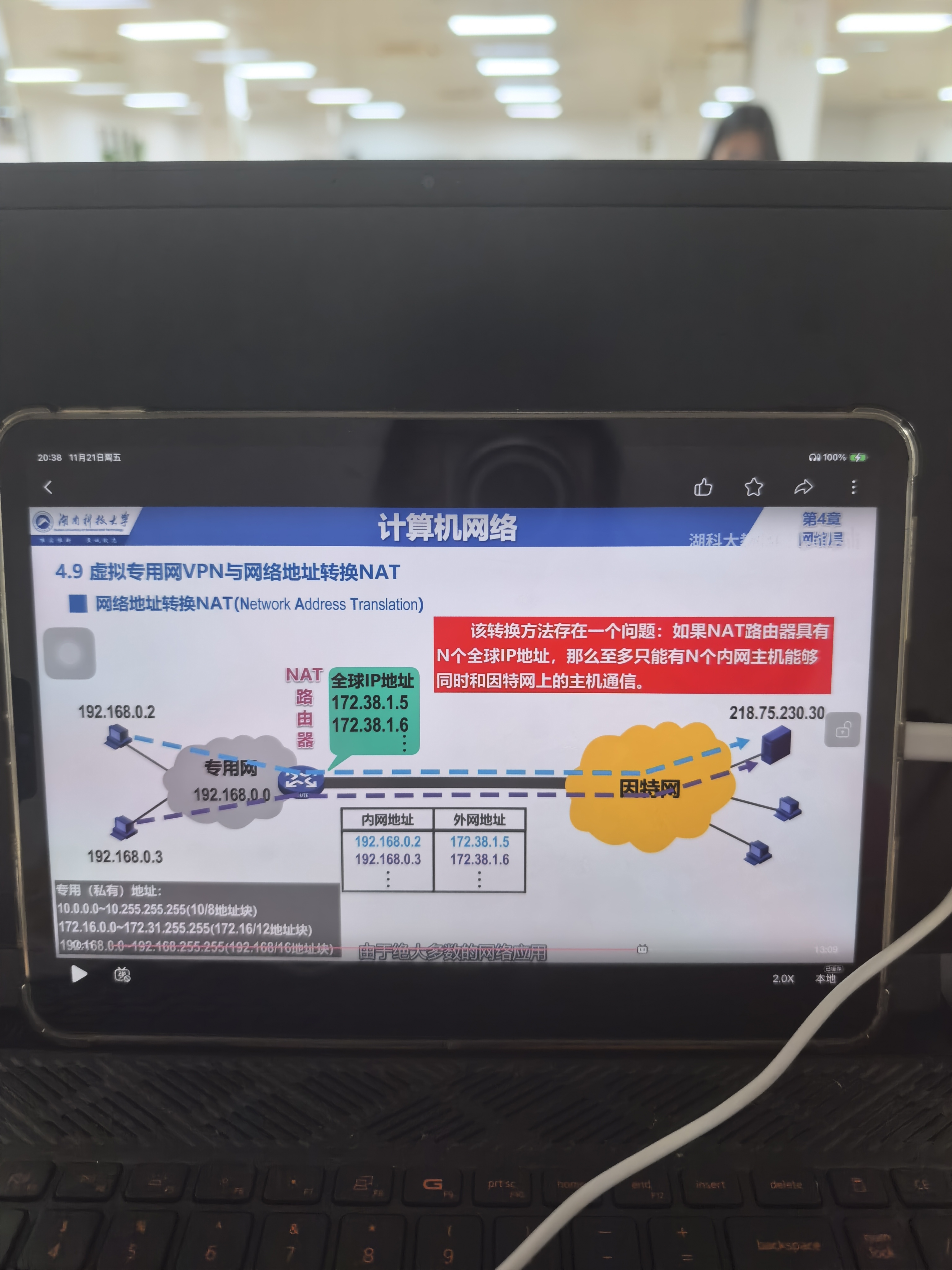

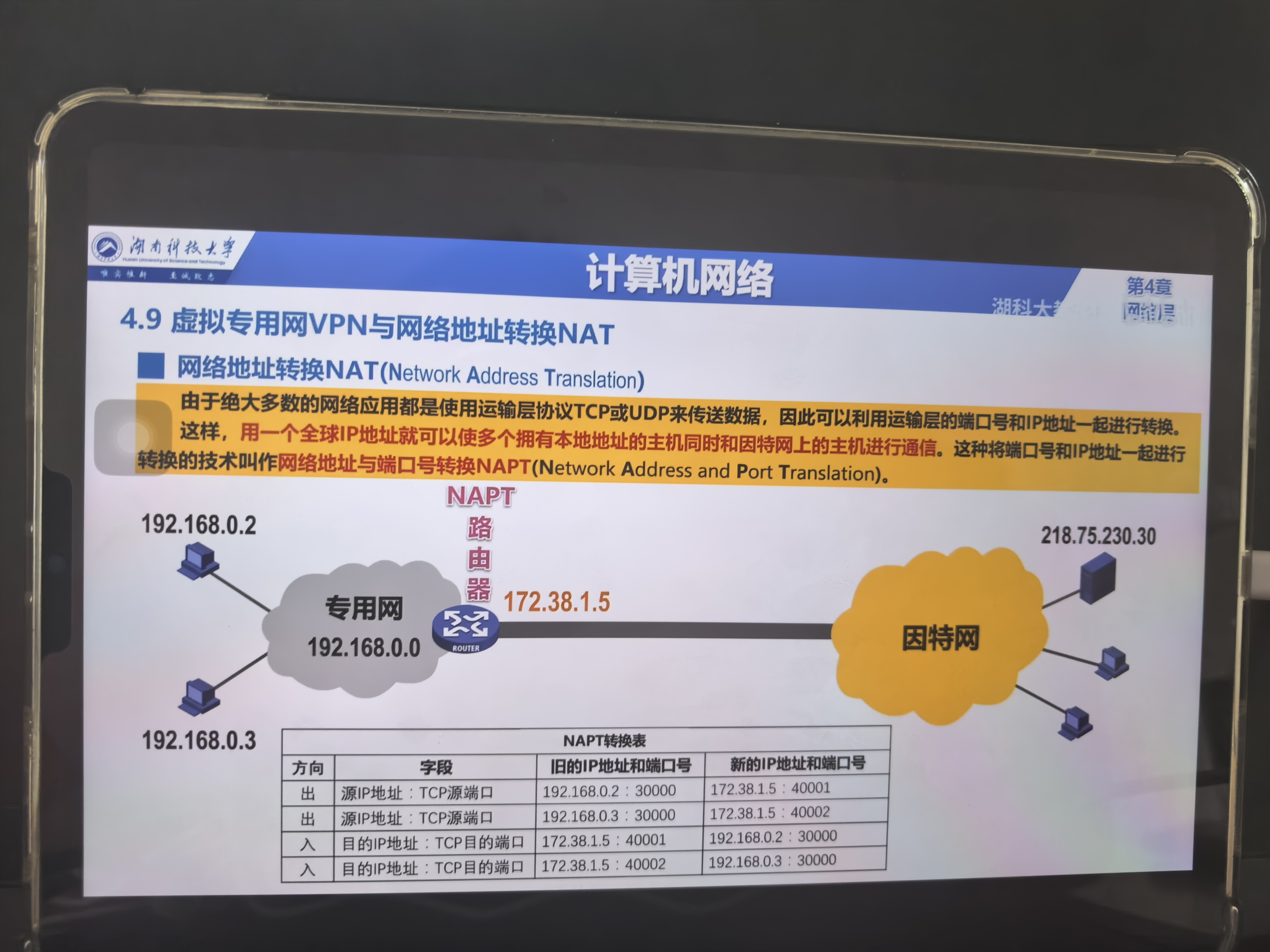

使用私有地址的网络如何访问英特网,需要在路由器上安装nat软件。

他会在私有地址经过路由的时候把私有地址转化为公用的ip(伪装吧),进入专用网之后,它就会转换回来。

由于大多数网络应用都是TCP和udp这种传输层协议,于是有大天才想到了把端口号也乘上去。

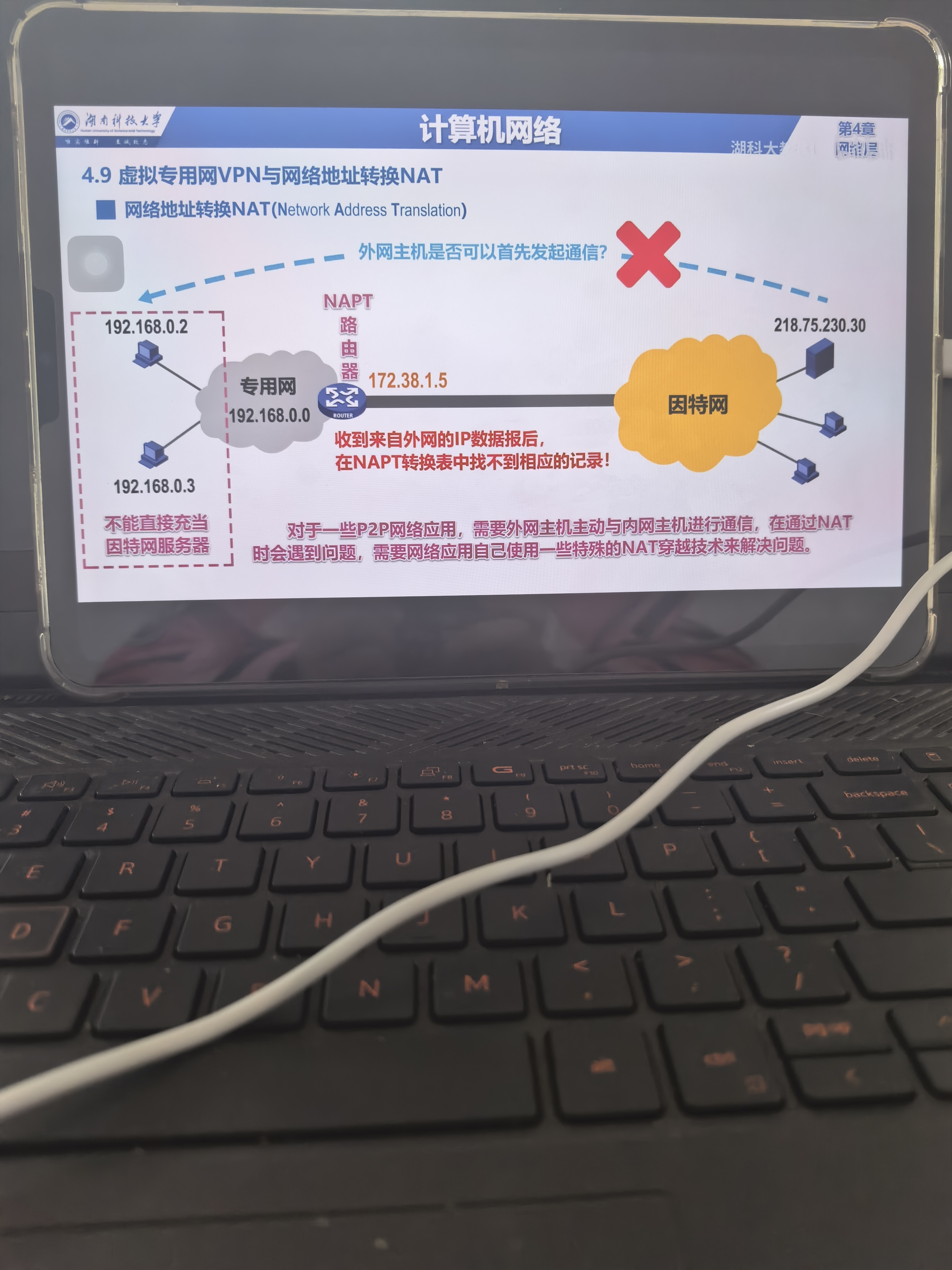

外网不能首次向内网发起通信,因为他找不到真正的内网地址。

所以私有地址不能充当因特网服务器。

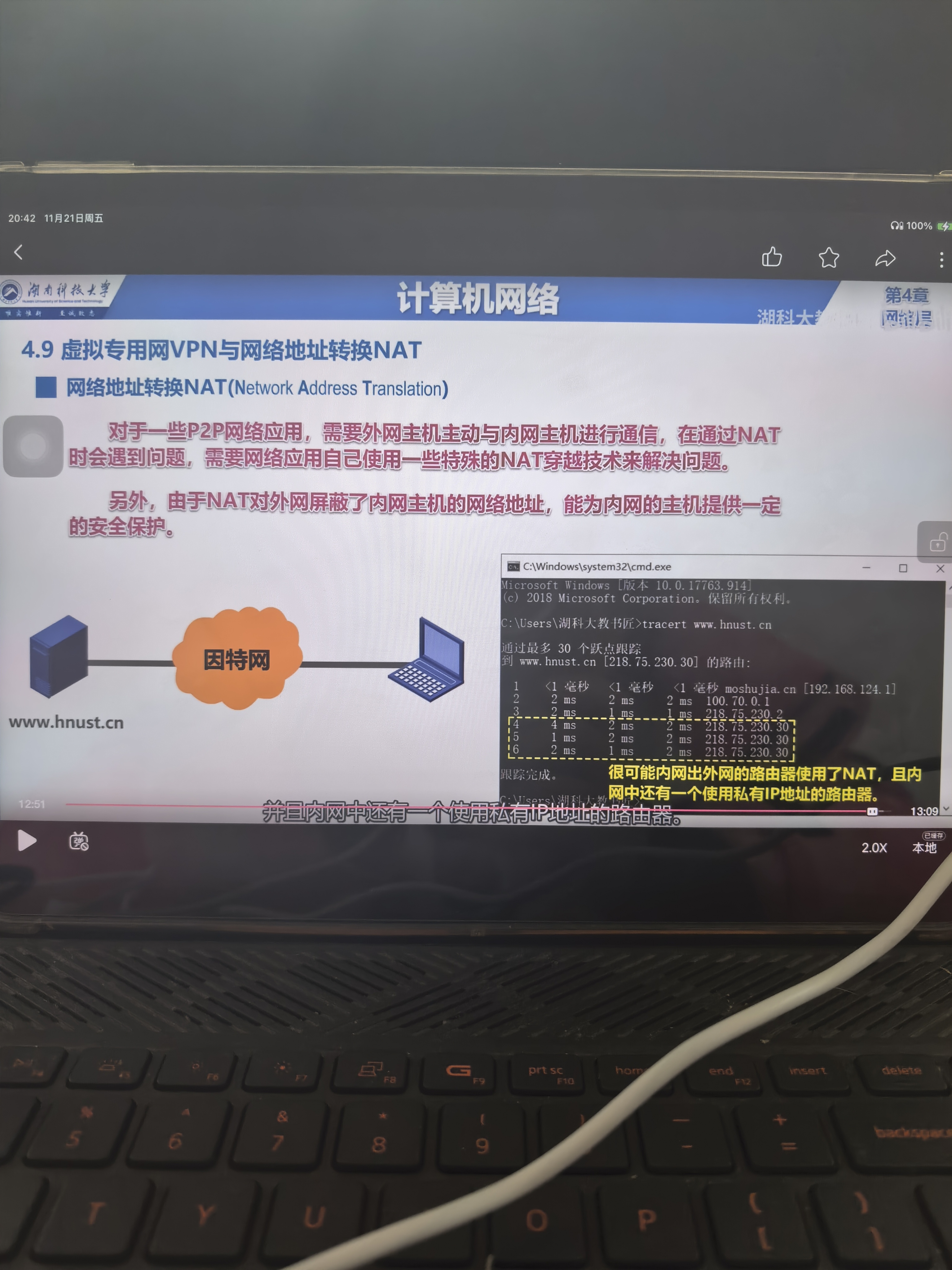

三个相同是因为最终看的是nat地址伪装的地址。

你的理解完全正确~

在 NAT 地址伪装(也就是常说的 SNAT,源地址转换)的作用下,内网所有主机访问外网时,都会被转换成同一个公网 IP 地址。

体现在 tracert 结果里,就是从内网出口之后的那几跳,都会显示这个被伪装后的公网地址,看起来是"三个相同"------本质是 NAT 把所有内网流量的源地址统一成了出口路由器的公网 IP,让公网里的路由只看到这个统一的地址,自然后续跳数的地址就会重复啦。

要不要我帮你整理一份NAT地址伪装的常见场景和判断方法,让你能更快识别这类网络现象?