每日更新教程,评论区答疑解惑,小白也能变大神!"

目录

[1.1 历史起源与标准定义](#1.1 历史起源与标准定义)

[1.2 接口信号与连接器的演变](#1.2 接口信号与连接器的演变)

[1.3 电气特性与主要技术缺陷](#1.3 电气特性与主要技术缺陷)

[第二章 RS-485接口:工业与远距离通信的骨干](#第二章 RS-485接口:工业与远距离通信的骨干)

[2.1 核心电气特性与优势](#2.1 核心电气特性与优势)

[2.2 网络拓扑与接线规范](#2.2 网络拓扑与接线规范)

[第三章 RS-232与RS-485的深度对比与应用互联](#第三章 RS-232与RS-485的深度对比与应用互联)

[3.1 技术参数对比一览表](#3.1 技术参数对比一览表)

[3.2 协议的同与异](#3.2 协议的同与异)

[3.3 系统互联与转换方案](#3.3 系统互联与转换方案)

[第四章 电磁兼容性(EMC)设计参考](#第四章 电磁兼容性(EMC)设计参考)

[4.1 RS-485接口EMC设计](#4.1 RS-485接口EMC设计)

[4.2 RS-232接口EMC设计](#4.2 RS-232接口EMC设计)

1.1 历史起源与标准定义

RS-232标准诞生于1970年,由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器制造商及计算机终端生产厂家共同制定。其全称为"数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"。

-

初始规范 :标准最初规定采用一个25个引脚的DB-25连接器,明确定义了每个引脚的功能信号,并规定了其电气电平。

-

核心角色定义:

-

DTE:通常指计算机、终端等发送或接收数据的最终端设备。

-

DCE:通常指调制解调器(Modem)等负责数据转换和传输的中间设备,用于在电话网络等载体上传输数据。

-

RS-232标准的初衷是为了实现DTE与DCE之间稳定、规范的连接。

1.2 接口信号与连接器的演变

1.2.1 DB-25连接器

原始的DB-25接口定义了丰富的控制信号,以支持复杂的Modem握手协议,如RTS、CTS、DSR、DTR、DCD和RI等。然而,在实际应用中,特别是在简单的直连通信中,许多控制信号并非必需。

1.2.2 DB-9连接器的普及

随着技术发展,人们发现大多数应用场景下,仅需少数几根核心信号线即可完成通信。因此,更小巧、更经济的DB-9连接器逐渐取代了DB-25,成为RS-232接口的事实标准。

-

核心三线制:在最基本的异步串行通信中,只需要三根线:

-

引脚2 (RXD):数据接收。

-

引脚3 (TXD):数据发送。

-

引脚5 (GND):信号地线,为所有信号提供公共参考点。

-

-

连接器命名澄清 :市场上严格来说,带针的插头称为DR9 ,带孔的插座称为DB9。个人电脑上常见的雄性接口应为DR9,但业界习惯性地将所有9针串口统称为DB9。

1.3 电气特性与主要技术缺陷

RS-232采用了一种非平衡传输(单端传输)和较高的电压电平,这既是其特点,也是其诸多局限性的根源。

-

电平规范:

-

逻辑"1" (MARK): -3V 至 -15V

-

逻辑"0" (SPACE): +3V 至 +15V

-

电平在-3V到+3V之间为过渡区,状态不确定。

-

-

四大技术缺陷:

-

高电平易损性:较高的正负电压意味着接口电路需要更复杂的驱动芯片,且若操作不当(如热插拔),更容易损坏接口芯片。同时,其电平与数字电路中普遍使用的TTL电平(0V/5V或0V/3.3V)不兼容,必须使用专用的电平转换芯片(如MAX232)进行转换。

-

传输速率受限:标准规定的最高异步传输波特率为20Kbps。虽然在技术发展后,许多硬件实际支持最高115.2Kbps甚至更高,但其物理特性决定了在高速下传输距离将急剧缩短。

-

抗共模干扰能力差:由于采用单端信号,所有信号共用一个地线(GND)。当通信距离较长时,两端设备的地电位可能不一致(存在地电位差),这个差值会作为共模噪声叠加在有效信号上,导致信号质量恶化,误码率升高。

-

传输距离短 :标准规定最大传输距离为50英尺(约15米) 。在实际应用中,受电缆电容、环境噪声等因素影响,可靠通信距离通常在50米以内,且速率越高,可靠距离越短。

-

尽管存在这些缺陷,RS-232因其简单易用、软硬件支持广泛,在计算机、工控机与本地外设(如打印机、鼠标早期型号、调试终端)的短距离通信中占据了数十年的统治地位。

第二章 RS-485接口:工业与远距离通信的骨干

为克服RS-232的固有缺陷,EIA于1983年制定了RS-485标准(全称TIA/EIA-485-A)。它并非旨在直接替代RS-232,而是为了满足日益增长的长距离、多节点网络化通信需求。

2.1 核心电气特性与优势

RS-485的设计哲学从根本上有别于RS-232,其所有优势均源于其差分传输机制。

-

差分平衡传输:

-

采用一对双绞线(通常标记为A和B,或D+和D-)来传输一个信号。

-

逻辑"1" :以 (A线电压 - B线电压) 为 -(2-6)V 表示。

-

逻辑"0" :以 (A线电压 - B线电压) 为 +(2-6)V 表示。

-

-

由此带来的四大优势:

-

低电平与TTL兼容:信号摆幅降低,且是单一正负方向,使得接口芯片的制造工艺更简单,功耗更低,并能方便地与TTL电路直接连接。

-

高传输速率 :RS-485的数据最高传输速率可达10Mbps。在实际应用中,可以通过降低速率来换取更长的传输距离。

-

卓越的抗噪声干扰性:这是差分传输最核心的优势。在传输过程中,任何叠加在双绞线上的共模噪声(如来自电机、电源的干扰),会几乎同等地出现在A线和B线上。在接收端,接收器只关心(A-B)的电压差。因此,共模噪声会在减法运算中被抵消,从而极大地提升了通信的抗干扰能力。

-

长的传输距离与多站能力:

-

传输距离 :标准规定最大传输距离为4000英尺(约1200米) 。在实际应用中,在较低波特率(如9600bps)下,使用优质电缆可以达到3000米甚至更远。

-

多站能力 :RS-232是点对点通信(1对1),而RS-485支持多点总线拓扑 。在一条总线上,允许挂接多达32个 至128个甚至更多个收发器(具体数量取决于收发器芯片的输入阻抗和单位负载值)。这使得构建设备网络(如传感器网络、PLC控制系统)变得非常简便和经济。

-

-

2.2 网络拓扑与接线规范

-

半双工通信:最常见的RS-485网络工作于半双工模式,即不能同时进行发送和接收。整个网络共享一对差分信号线(A和B)。

-

二线制连接:在半双工网络中,只需两根数据线(A、B)和一根地线(可选,但建议用于增强抗干扰性)。

-

终端电阻 :当通信速率较高或传输距离较长时,信号在总线末端会发生反射,造成通信故障。为了解决这个问题,必须在总线两端的A和B线之间并联一个终端电阻,其阻值通常等于传输线的特性阻抗(一般为120Ω)。

第三章 RS-232与RS-485的深度对比与应用互联

3.1 技术参数对比一览表

| 特性维度 | RS-232 | RS-485 |

|---|---|---|

| 工作方式 | 全双工(点对点) | 半双工 / 全双工(多点) |

| 传输方式 | 单端(非平衡) | 差分(平衡) |

| 最大传输距离 | 15米(标准),实际<50米 | 1200米(标准),实际可达3000米 |

| 最大数据传输速率 | 20Kbps(标准),实际可达115.2Kbps+ | 10Mbps |

| 逻辑电平 | ±3V ~ ±15V | ±(2-6)V (差分电压) |

| 连接设备数 | 1个收发器(点对点) | 最多32至128个收发器(多点) |

| 抗干扰能力 | 弱,易受共模干扰 | 强,抗共模干扰能力优异 |

| 信号线数量 | 最少3根(TxD, RxD, GND) | 最少2根(A, B) |

| 典型应用 | 计算机与本地外设、调试接口 | 工业自动化、楼宇自控、安防系统、远程数据采集 |

3.2 协议的同与异

需要明确指出的是,RS-232和RS-485定义的是物理层和电气层的标准,它们并不定义数据协议。这意味着,两者都可以使用相同的异步串行数据格式:1个起始位、5-9个数据位、可选的奇偶校验位和1-2个停止位。通信的波特率、数据位、停止位、校验位等参数需要在通信两端设备上设置为一致。因此,从软件层面看,对RS-232和RS-485端口的编程方式往往是相同的,差异主要在于硬件驱动能力、网络拓扑和通信管理(如RS-485的收发控制)。

3.3 系统互联与转换方案

在实际项目中,经常需要将不同接口标准的设备集成到同一个系统中。

-

场景一:RS-232设备与RS-485设备通信

-

解决方案 :使用RS-232/RS-485转换器。

-

工作原理:转换器一端是RS-232接口(连接电脑等DTE设备),另一端是RS-485接口。它负责将RS-232的单端信号转换为RS-485的差分信号,并反向转换。同时,它还需要管理RS-485半双工模式下的收发状态切换(通过检测RS-232的RTS信号或自动方向控制)。

-

-

场景二:两台RS-232设备进行远距离通信

- 解决方案 :在每台RS-232设备前各加一个RS-232/RS-485转换器。这样,原本受限的RS-232链路就被一段长距离、高抗干扰的RS-485链路所替代。

-

转换器类型:

-

无源转换器:无需外部电源,其工作电能通过"窃取"计算机串口上的某些控制信号(如RTS、DTR)的电压来获得。优点是接线简单,但驱动能力和稳定性可能受限。

-

有源转换器:需要外部电源供电(如USB或适配器)。其电路更稳定,驱动能力更强,能够支持更多的总线节点和更长的距离,是工业应用中的首选。

-

第四章 电磁兼容性(EMC)设计参考

可靠的通信系统必须考虑电磁兼容性。RS-485接口虽然天生抗干扰能力强,但在恶劣的工业环境中仍需额外的保护设计。RS-232接口由于自身脆弱性,同样需要保护。

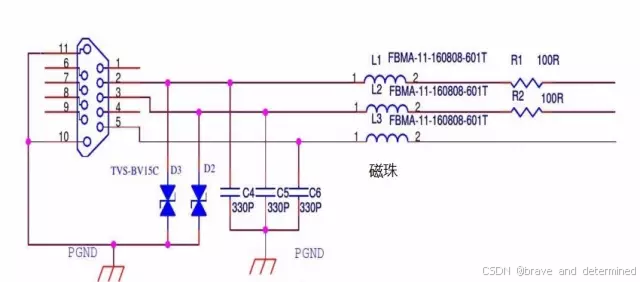

4.1 RS-485接口EMC设计

RS-485总线的EMC设计目标是保护敏感的收发器芯片免受外部瞬态高压冲击(如浪涌、静电放电)和抑制内部信号对外界的电磁辐射。

-

总线端接与匹配:

- 如前所述,在总线两端(最远的两个节点)的A-B线之间并联一个120Ω终端电阻,以消除信号反射,保证信号完整性。

-

过压与过流保护:

-

TVS管(瞬态电压抑制二极管):在A-B线之间以及A/B线对地之间放置TVS管。当线路上出现瞬间的高压脉冲(如浪涌)时,TVS管会迅速击穿,将电压钳位在一个安全水平,从而保护后端的收发器芯片。应选择适合RS-485电压范围的双向TVS管,如SMBJ6.5CA。

-

PTC自恢复保险丝:在A/B线上串联PTC,可以防止因短路或过流对芯片造成的永久性损坏。当故障解除后,PTC能自动恢复。

-

-

共模扼流圈:

- 在信号线上串联一个共模扼流圈。它对差分模式的数据信号阻抗很低,不影响正常通信;但对存在于A、B线上的共模噪声则呈现出高阻抗,能有效抑制共模干扰的传入和传出。

-

隔离设计:

- 在噪声极其恶劣或地电位差巨大的环境中,推荐使用隔离型RS-485收发器。这种芯片通过内部的隔离屏障(通常基于光耦或电容),完全隔离了总线侧与逻辑侧(MCU侧)的电气连接,包括电源和地。这能彻底消除地环路带来的影响,并极大地提高系统的可靠性。

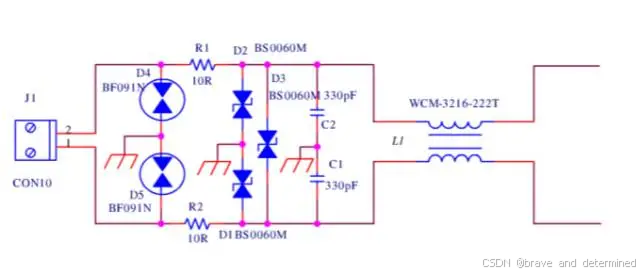

4.2 RS-232接口EMC设计

RS-232接口的EMC设计重点在于保护接口芯片免受静电放电(ESD)和瞬态过压的损害。

-

ESD保护二极管:

- 在所有的RS-232信号线(TXD、RXD、RTS、CTS等)上对地放置ESD保护二极管。这些二极管能快速泄放人体或设备接触时产生的静电(可达数千伏),防止静电击穿脆弱的接口芯片。

-

TVS管:

- 同样可以使用TVS阵列对多根信号线进行保护,以应对更强烈的瞬态脉冲。

-

共模扼流圈与滤波电容:

- 在信号线上使用共模扼流圈和适当的滤波电容(如pF级别),可以滤除线上的高频噪声,减少电磁辐射(EMI)。

结论

RS-232和RS-485是串行通信发展史上两座重要的里程碑。RS-232以其简洁和普及性,成功地奠定了个人计算与本地外设通信的基础,其影响深远至今。然而,其在距离、速率和组网能力上的先天不足,催生了更加强大的RS-485标准。

RS-485凭借其革命性的差分平衡传输 技术,实现了长距离、高速度、高抗干扰性和强大的多站组网能力,完美地满足了工业控制、楼宇自动化、远程监测等领域的苛刻需求,成为构建分布式设备网络的骨干技术。

两者并非简单的替代关系,而是互补共存 的关系。在计算机本地通信、设备调试等短距离场景,RS-232依然便捷实用;而在需要构建远距离、高可靠性、多节点通信网络的场景,RS-485则是无可争议的首选。通过转换器,两者可以灵活地互联,共同构建起复杂而高效的信息传输系统。

最后,一个稳定可靠的通信系统,离不开严谨的硬件设计。无论是相对脆弱的RS-232,还是天生强健的RS-485,都需要根据实际应用环境,施以恰当的EMC保护措施(如TVS管、共模扼流圈、隔离技术等),才能确保其在复杂的电磁环境中稳定、持久地运行。深入理解这两种接口的技术本质,是进行高效、可靠系统设计的根本前提。