Java 语言凭借其强大的生态系统和"一次编写,到处运行"的跨平台能力,在企业级应用领域保持着长久的生命力。然而,随着云原生和边缘计算时代的到来,传统 Java 虚拟机(JVM)在追求极致效率的新范式中,其固有的局限性日益凸显:

- 启动性能瓶颈:云原生服务要求快速、弹性的伸缩能力。JVM 漫长的类加载和 JIT 预热过程导致应用启动缓慢,难以从容应对突发流量。

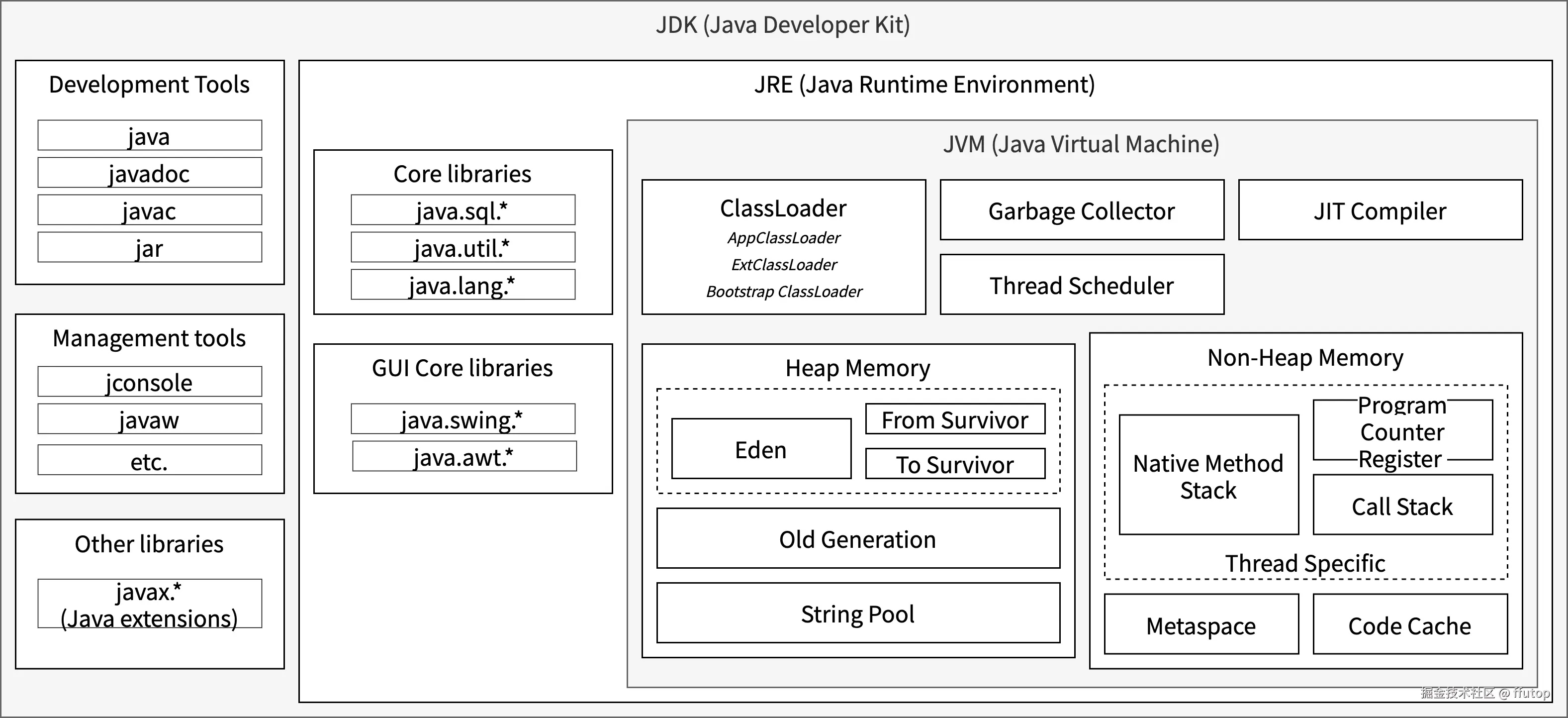

- 高昂的资源消耗:JVM 复杂的内存管理机制(如元空间、JIT 代码缓存)在容器化部署中导致显著的资源开销。每个实例都需要分配远超实际业务逻辑所需的内存,造成巨大的成本压力。

- 臃肿的部署单元:一个包含完整 JRE 的容器镜像动辄数百兆,不仅增加了存储和分发成本,也延长了部署时间,在网络受限的边缘计算场景中问题尤为突出。

在这一背景下,GraalVM Native Image 技术应运而生,它提出了一种革命性的解决方案:通过**提前编译(Ahead-of-Time, AOT)**技术,将 Java 应用直接编译成一个独立的、平台原生的可执行文件,从而彻底摆脱对 JVM 的依赖。

本文将带领您完整地走过从 Java 源码到最终原生可执行文件的技术链路,深入揭示其核心原理、关键挑战与创新性的解决方案。

GraalVM 是什么?

图 1:JDK 组件

从本质上讲,GraalVM 是一种高性能、可扩展的 JDK 发行版。它完全兼容标准的 Java 生态,但在标准 JDK 组件之上,集成了更强大的 Graal Compiler 和一系列创新工具,其中最引人注目的就是 native-image 构建工具。

GraalVM 提供了灵活的双重运行模式:

- 传统 JVM 模式:应用依然在 HotSpot 虚拟机上运行,但默认使用 Graal Compiler 作为顶层的即时(JIT)编译器,以取代传统的 C2 编译器。Graal Compiler 凭借其更先进的优化技术,能为长时间运行的应用带来显著的峰值性能提升。

- 原生可执行文件模式:利用

native-image工具,将 Java 应用及其所有依赖项提前编译成一个独立的、与特定平台绑定的原生可执行文件。该文件不再需要外部 JVM,能直接作为操作系统本地进程执行,从而实现近乎瞬时的启动速度和极低的内存占用。

起点:构建第一个 Native Image

在深入理论之前,让我们先直观地感受 Native Image 的威力。假设我们有一个经典的 HelloWorld.java 程序:

java

// HelloWorld.java

public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Hello, GraalVM Native World!");

}

}使用 GraalVM 环境中的 native-image 工具来构建原生可执行文件:

bash

# 确保 GraalVM 已安装并配置为当前使用的 JDK

javac HelloWorld.java

native-image HelloWorld构建完成后,会生成一个与当前操作系统相匹配的可执行文件(例如,在 Linux/macOS 上名为 helloworld)。直接运行它:

bash

./helloworld

# 输出: Hello, GraalVM Native World!注意:对于真实世界的应用程序,native-image 的构建过程可能需要数分钟甚至更长时间,并且会消耗数 GB 的内存。这与 javac 的秒级编译形成了鲜明对比。

这个程序的启动速度几乎是瞬时的,因为它不再需要初始化一个庞大的 JVM。这个简单的例子引出了我们的核心问题:native-image 工具在后台究竟施展了怎样的"魔法"?

核心原理:静态分析与"封闭世界"假设

传统 JVM 采用"开放世界"(Open World)模型。它具备高度的动态性,可以在运行时加载新类、动态生成字节码、执行反射操作。这种灵活性是 Java 生态繁荣的基石,但也使其难以预测和优化,导致资源开销巨大。

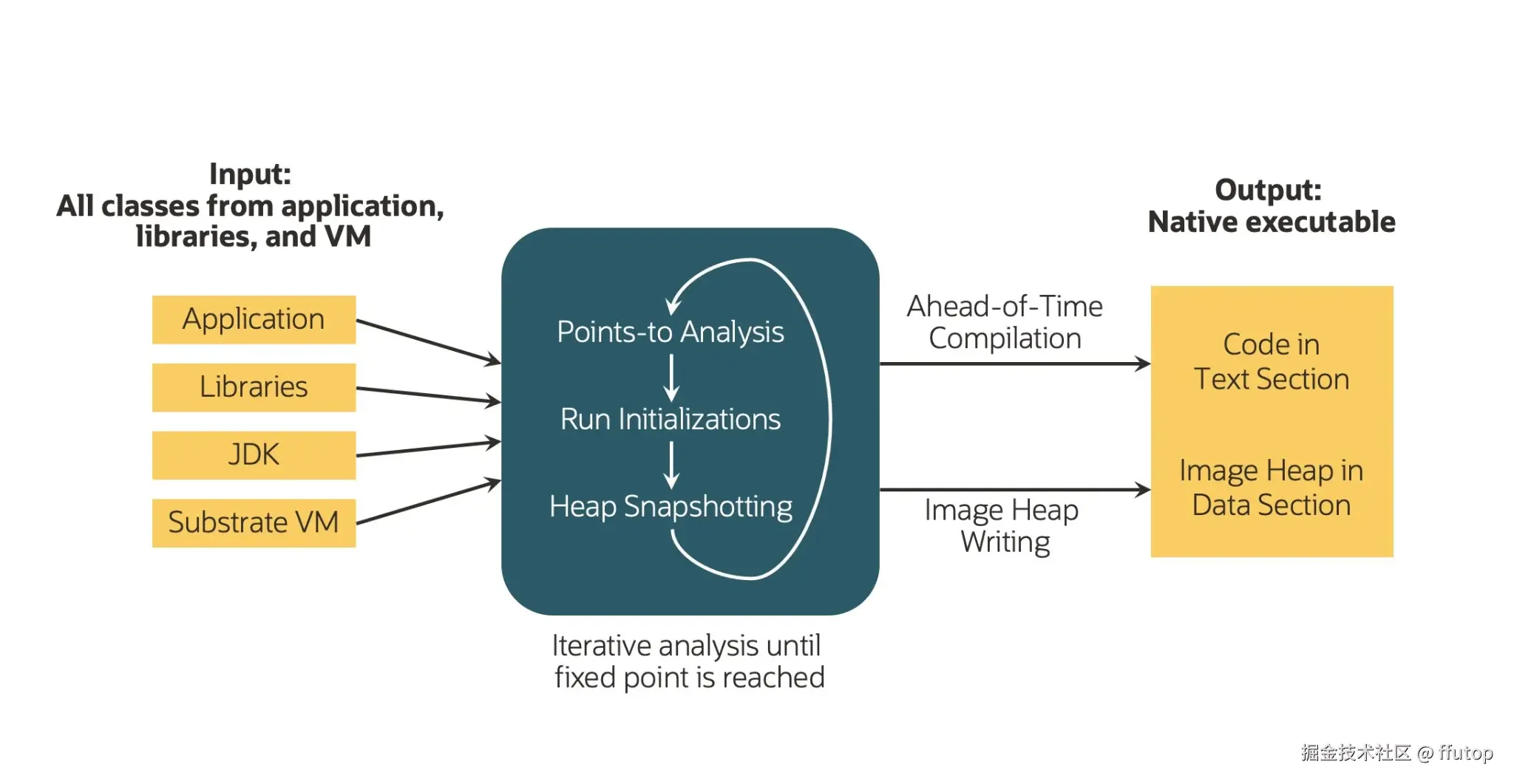

GraalVM Native Image 则反其道而行之,它基于一个根本性的"封闭世界"(Closed-World)假设:在构建原生可执行文件的那一刻,应用程序所有可能被执行到的代码路径都已经完全确定且可知。

基于此假设,native-image 工具可以在构建时进行一次彻底的静态可达性分析(Static Reachability Analysis):

- 起点(Entry Points):分析从应用的

main方法、静态初始化块以及由框架注册的回调等入口点开始。 - 图遍历(Graph Traversal):从这些起点出发,递归地遍历所有可触达的类、方法和字段,构建一个完整的调用图。

- 标记与裁剪(Mark and Sweep):任何被遍历到的元素都被标记为"可达",并被包含在最终的镜像中。任何未被标记的代码------无论是来自您的应用、第三方依赖库,还是 JDK 本身------都将被无情地丢弃。

这种激进的静态分析技术,是 Native Image 能够生成体积小巧、高度优化的可执行文件的根本原因。

图 2:原生可执行文件构建流程 来源: https://www.infoq.com/articles/native-java-graalvm/

但也正是这一"封闭世界"的核心假设,引出了 Native Image 技术的所有优势与挑战。后续章节中讨论的反射、JNI 等问题,本质上都是在弥合 Java 的动态"开放世界"与此静态假设之间的鸿沟。

严峻的挑战:如何驯服 Java 的动态特性?

"封闭世界"假设与 Java 根深蒂固的动态特性产生了直接冲突。静态分析器在面对以下这些依赖运行时信息的语言特性时会束手无策:

- 反射 (Reflection)

- JNI (Java Native Interface)

- 动态代理 (Dynamic Proxies)

- 资源加载 (Resource Loading)

- 序列化 (Serialization)

若不进行特殊处理,这些动态调用在编译时是不可见的,相关代码会被错误地裁剪掉,导致原生应用在运行时抛出 ClassNotFoundException 或 NoSuchMethodError 等致命错误。

核心解决方案:无所不包的可达性元数据

为了解决这一核心矛盾,GraalVM 引入了可达性元数据(Reachability Metadata)的概念。这份元数据以一系列 JSON 文件的形式存在,其作用是明确地告诉 native-image 构建器:"虽然你通过静态分析找不到这些元素,但我保证它们在运行时是必需的,请务必将它们包含在最终的可执行文件中。"

这份元数据清单通常包括:

reflect-config.json:声明需要通过反射访问的类、方法和字段。jni-config.json:声明 JNI 调用涉及的Java元素和本地库。proxy-config.json:声明需要动态代理的接口列表。resource-config.json:声明需要包含的资源文件(如.properties,.xml)。serialization-config.json:声明需要序列化和反序列化的类。

手动编写这些元数据文件无疑是繁琐且极易出错的。幸运的是,GraalVM 提供了一个强大的追踪代理(Tracing Agent)。你可以在标准 JVM 上,通过附加此代理来运行你的应用及其所有测试用例:

bash

# 在 JVM 模式下运行应用,并让 agent 自动生成元数据

java \

-agentlib:native-image-agent=config-output-dir=src/main/resources/META-INF/native-image \

-jar my-application.jar代理会监控所有动态特性的调用,并自动在指定目录生成所需的 JSON 配置文件。这是管理和维护元数据的最佳实践。

为了进一步简化这一过程,GraalVM 社区维护了一个可达性元数据仓库 (GraalVM Reachability Metadata Repository)。该仓库包含了数以百计的常用第三方库的元数据。现代构建工具(如 Maven 和 Gradle 的 GraalVM 插件)可以配置为自动从该仓库拉取所需依赖的元数据,使得许多非原生就绪的库也能够"开箱即用",极大地提升了开发效率。

高级定制:使用 Feature API 介入构建过程

对于框架和库的开发者,GraalVM 提供了 Feature API,允许他们编写 Java 代码来挂载(hook)到 native-image 的构建生命周期中,以编程方式动态地注册元数据或执行更复杂的构建时转换。Spring Native 和 Quarkus 等框架正是利用 Feature API 实现了与 GraalVM 的深度集成。

虽然 Feature API 功能强大,但对于应用开发者而言,直接使用它来适配整个技术栈(包括 Web 框架、数据访问、消息队列等)是一项极其浩大且复杂的工程。这正是 Spring、Quarkus、Micronaut 等原生就绪框架的核心价值所在。它们已经通过 Feature 机制,为自身以及生态内的大量常用库预先完成了适配工作,提供了几乎无缝的原生编译体验。

因此,对于绝大多数业务项目,强烈建议选择一个支持原生编译的现代框架,而不是尝试从零开始手动配置所有元数据。这能让团队专注于业务逻辑,而非深陷于底层技术细节。

极致优化:将初始化行为前置到构建时

为了实现闪电般的启动速度,Native Image 采用了一项堪称"时间旅行"的优化技术:构建时初始化(Build-Time Initialization)。

在标准 Java 中,类的静态初始化块(static {})总是在运行时首次使用该类时执行。Native Image 打破了这一常规,允许在构建可执行文件的过程中就提前执行这些静态初始化块。

其工作流程如下:

native-image在一个临时的"构建时 JVM"中加载并执行那些被标记为"构建时初始化"的类的static {}代码块。- 执行完毕后,这些类在内存中的完整状态(包括所有静态字段的值)会被快照(snapshot)下来,并作为数据直接固化到可执行文件的镜像堆(Image Heap)数据段中。

- 当最终的可执行文件启动时,它直接从内存中加载这个已经初始化好的镜像堆,完全跳过了执行静态初始化逻辑的步骤。

此项优化将大量类初始化工作从应用的启动路径转移到了构建阶段,从而极大地缩短了启动时间。当然,任何依赖运行时环境的逻辑(如打开网络连接、读取外部文件、生成随机数)都不能在构建时执行,必须通过配置(如 --initialize-at-run-time)明确地将其延迟到运行时初始化。

运行时基石:Substrate VM (SVM)

既然没有了外部 JVM,那么垃圾回收(GC)、内存管理、线程调度这些核心功能由谁负责?答案是 Substrate VM (SVM)。

Substrate VM 是一个极简化的、专门为 AOT 编译产物设计的运行时库。它本身也主要用 Java 编写,并包含了内存管理(GC)、线程调度、JNI 实现、异常处理等必不可少的运行时组件。

最巧妙的设计在于,Substrate VM 本身也遵循"封闭世界"假设 。native-image 工具会分析你的应用实际需要 SVM 的哪些功能模块,然后将这部分运行时代码与你的应用代码、库代码一样,进行 AOT 编译,最终无缝地集成到可执行文件之中。

值得一提的是,SVM 提供了多种垃圾收集器(GC)策略,例如为追求低延迟和极致内存占用而优化的 Serial GC,为高吞吐量场景设计的 G1 GC,以及不做垃圾回收的 Epsilon GC。当然对于社区版用户,G1 GC 并不可用。

原生应用的运行与资源管理

通过 native-image,Java 应用被重塑为一个独立的、平台原生的可执行文件,其运行与资源管理机制也焕然一新。

独立运行与精简部署

原生可执行文件是完全自包含的,无需任何外部 JRE/JDK 即可运行。在容器化部署中,这意味着基础镜像可以选用像 distroless 或 scratch 这样极度精简的镜像。容器体积能够从传统 JVM 应用的数百兆字节锐减到几十兆字节,这显著加快了镜像的分发速度和部署效率。

轻量级运行时与内存管理

每个原生可执行文件内部都包含了 Substrate VM 这个轻量级运行时。它彻底剔除了 JIT 编译器、类加载器、字节码解释器等重量级组件,这是实现闪电启动和低资源占用的根本原因。

在内存管理上,Substrate VM 具备"容器感知"能力。当在容器环境中运行时,它会自动检测 cgroup 设置的内存限制,并默认将最大堆内存设置为容器可用内存的一个安全百分比(例如 80%),从而有效避免了因内存超限而导致的 OOMKilled 问题。同时,开发者依然可以使用标准的 -Xmx 和 -Xms 参数进行手动配置。

没有 JVM 的世界:调试与可观测性

告别 JVM 意味着告别了整个基于 JVMTI 和 JMX 的传统诊断工具生态(如 JProfiler, VisualVM, jstack)。这并非技术缺陷,而是架构选择的必然结果。开发者必须从依赖 JVM 转向拥抱原生工具链和自包含的可观测性体系。

调试(Debugging)

原生应用的调试需要回归到操作系统提供的原生调试器,如 GDB (Linux) 或 LLDB (macOS)。native-image 提供了 -g 选项来生成调试符号,这使得在 GDB/LLDB 中可以查看到 Java 的方法名、变量和源代码行号,极大地改善了原生调试体验。

可观测性(Observability)

在云原生时代,建立完善的可观测性体系是保障系统稳定运行的基石。对于 Native Image 应用,由于无法依赖传统的 JVM 诊断工具,可观测性的"三大支柱"变得尤为重要:

- 日志(Logging):继续使用如 Logback、Log4j2 等标准日志框架,并确保其配置文件被正确包含在可达性元数据中。

- 指标(Metrics):通过集成 Micrometer 等库,向 Prometheus 等监控系统暴露关键性能指标(如请求延迟、内存使用、GC 活动),并使用 Grafana 等工具进行可视化监控和告警。

- 分布式追踪(Distributed Tracing):在微服务架构下,使用 OpenTelemetry 等标准库,可以追踪一个请求在多个原生服务间的完整调用链路。这对于定位分布式系统中的性能瓶颈和故障点至关重要。

结论:架构的权衡与未来

GraalVM Native Image 并非银弹,而是一项需要进行深思熟虑权衡的技术。它用"封闭世界"的静态性换取了极致的启动性能和资源效率。

此外,在性能权衡上需要注意,虽然 Native Image 提供了无与伦比的启动性能,但对于需要长时间运行且对峰值吞吐量要求极高的计算密集型应用,一个经过充分预热和动态剖析优化的 JIT 编译器(如 GraalVM 在 JVM 模式下使用的 Graal Compiler)可能在长时间运行后达到更高的峰值性能。AOT 编译在构建时进行优化,而 JIT 则在运行时根据实际代码执行情况进行持续优化。

理解从 JIT 到 AOT、从"开放世界"到"封闭世界"、从外部 VM 到内嵌 SVM 的深刻转变,是成功应用这项技术的关键。拥抱 GraalVM Native Image 意味着重新思考 Java 应用的设计、构建与部署边界,为在云原生时代构建更高效、更敏捷的系统开启了全新的可能性。

希望本文能为您带来启发!我会在个人网站 www.ffutop.com 上分享更多关于技术架构的思考与实践。如果您对 GraalVM 或其他技术主题有任何疑问或见解,欢迎随时访问并与我交流。期待在我的网站上与您相遇!