一、前言

"我们开了3天需求会,还是说不清订单履约流程。"

"需求连续评了两三周,一周就要搞定技术设计"

"我这刚设计好,需求内容就有变更,流程图改起来太费事了"

如果你经历过"业务方和技术团队互相觉得对方是外星人"的沟通困境,如果你厌倦了"先设计再开发最后发现全错了"的循环,那么**事件风暴(Event Storming)**可能是你需要的解药。

为什么DDD火了20年,却依然"知易行难"?

2003年,Eric Evans 提出领域驱动设计(DDD) 时,称它为 "面向对象开发的正确打开方式" 。但直到今天,许多团队依然觉得DDD "听起来很美,用起来很虚" 。归根结底,还是因为团队对DDD的理解不足------不是DDD没用,而是传统的建模方式太难落地DDD这么庞大的体系。

传统建模方法的问题:

- 文档黑洞:需求文档→技术设计→代码实现,信息层层失真。

- 术语战争:业务说"用户",开发说"User",DBA说"usr_tbl"------同一个东西,三种语言。

- 架构断层:画了一堆UML图,最后代码还是"面条式"Service层。

事件风暴:DDD的"暴力破解"法

事件风暴不是另一个理论课,而是一种"用便利贴和咆哮体"快速对齐业务与技术的实战工作坊。它的核心只有两步:

- 把业务逻辑拆解成"事件"(比如"订单已支付""库存已扣减")。

- 用彩色贴纸和白板,让业务方和技术一起"打架",直到所有人点头:"对,系统就该这么干!"

为什么它现在才火?

以前不需要:10年前的系统复杂度,用CRUD就能应付。 现在离不开:微服务、中台化之后,业务逻辑散落在几十个服务里,没有清晰的领域模型?等着天天救火吧。

本文能带给你什么?

我们将用一个从0到1的社交平台项目为例,展示:

- 如何用3天事件风暴,理清10W字+的复杂逻辑需求(比如:双向关注、多权限身份限制)。

- 代码如何直接反映业务模型------不再有"设计是设计,代码是代码"的分裂感。

二、什么是事件风暴?------用"便利贴工作坊"暴力破解业务复杂性

"事件风暴不是设计方法,而是一场协作战争。"

如果你曾经经历过以下场景:

- 业务方说:"用户触发关注操作后,系统要检查被关注用户是否存在以及是否关注过。"

- 开发理解成:"在AttentionService里加个check()。"

- 上线后才发现:业务实际想要的是"取消关注后再关注,需要有特殊数据处理"------但代码里根本没这逻辑。

事件风暴(Event Storming) 就是为了终结这种"跨服聊天"而生的高强度协作建模工作坊。它用最原始的工具(便利贴、白板、马克笔)和最直白的规则,让业务专家、开发、测试、架构师在同一个物理(或虚拟)空间里,用同一种语言对话。

事件风暴的核心:用"事件"驱动建模

(1)什么是"事件"?

在DDD中,**事件(Event)**是"业务过程中已发生的事实",通常用过去时态描述:

- ✅ 订单已创建(OrderCreated)

- ✅ 支付已超时(PaymentTimeout)

- ❌ 创建订单(这是"命令",不是事件)

为什么从事件开始?

- 业务方天然理解:他们每天都在说"用户付了钱""客服处理了投诉"------这些都是事件。

- 技术方无法曲解:事件是事实,不像"需求文档"可能被二次加工。

(2)事件的分类与颜色编码

事件风暴用不同颜色的便利贴区分建模元素(线下常用,线上工具如Miro、知行蜂、语雀、甚至process On也支持):

| 元素 | 颜色 | 示例 | 作用 |

|---|---|---|---|

| 领域事件 | 橙色 | 用户已关注 | 业务过程的核心事实 |

| 命令 | 蓝色 | 用户关注 | 触发事件的动作(谁/什么导致事件发生) |

| 聚合 | 黄色 | 关注 | 一致性边界(修改数据的入口) |

| 角色 | 粉色 | 会员、黄金会员 | 谁发起了命令? |

| 策略 | 紫色 | 关注后计算关系 | 业务规则(if-else逻辑) |

注:颜色心理学:暖色(橙/黄)代表"已发生",冷色(蓝/紫)代表"待决策"------视觉上就能区分"事实"和"动作"。

2. 事件风暴的流程:从混乱到清晰的三步走

阶段1:自由风暴------把所有人的脑子倒出来

规则:

- 业务方大喊:"用户点了退款按钮后支付被撤销了!" → 立刻贴橙色事件支付已撤销。

- 开发追问:"谁撤销的?怎么撤销的?" → 补蓝色命令提交退款申请和粉色角色客户。

关键技巧:

- 不批评、不争论:先贴满墙再说,后期再整理。

- 用时间线排序:把事件按发生顺序从左到右排列,避免"鸡生蛋还是蛋生鸡"的争论。

阶段2:争夺聚合------划定代码的势力范围

争议焦点: "库存扣减应该属于订单聚合还是库存聚合?" "支付失败通知是支付聚合的责任,还是独立的通知服务?" 解决方案:

1、用黄色聚合贴纸圈出边界,比如:

markdown

[订单聚合]

- 事件:`订单已创建`

- 命令:`取消订单`

- 策略:`超时自动取消`2、验证一致性:确保一个聚合内的所有修改通过单一入口(如Order.cancel())。

阶段3:代码映射------从贴纸到类名

直接生成代码骨架:

typescript

// 橙色事件 → 类

public class OrderCancelled implements DomainEvent {

private OrderId orderId;

private CancelReason reason;

}

// 蓝色命令 → 方法

public class Order {

public void cancel(CancelReason reason) {

// 校验逻辑...

apply(new OrderCancelled(orderId, reason));

}

}避免"文档断层":

代码中的类名和方法名必须和贴纸上的术语完全一致。

3. 为什么事件风暴比传统方法更有效?------从"文档网球"到"协作核爆"

"传统需求分析像打网球------业务方发球,BA截击,开发扣杀,最后谁也没接到。"

事件风暴则像核聚变------所有角色在高压环境下碰撞,直接释放出业务本质的能量。

以下从 效率、质量、协作 三个维度,对比事件风暴与传统方法(如用例分析、用户故事地图)的本质差异:

维度1:效率------从"月级循环"到"小时级产出"

| 对比项 | 传统需求分析 | 事件风暴 |

|---|---|---|

| 耗时 | 2周文档评审 + 1周UML画图 | 3小时工作坊(含核心模型产出) |

| 反馈周期 | 需重新召集会议修正 | 现场移动贴纸即时调整 |

| 工具成本 | 专业工具(Visio/Enterprise Arch) | 便利贴+白板(或Miro) |

关键差异:

- 传统方法依赖"文档转译"(业务→BA→开发),信息衰减严重。

- 事件风暴是"同声传译"(所有人用同一套贴纸语言)。

维度2:质量------从"表面功能"到"深度规则"

| 对比项 | 传统方法痛点 | 事件风暴优势 |

|---|---|---|

| 业务规则挖掘 | 止步于功能列表(CRUD) | 强制暴露"如果...怎么办"场景 |

| 技术风险 | 设计文档不体现并发 | 通过"时间线"自然暴露竞态条件 |

| 一致性 | 文档与代码逐渐偏离 | 贴纸术语直接成为类名/方法名 |

核心原理:

- 传统方法是"树状展开"(从主干到枝叶,容易遗漏旁支)。

- 事件风暴是"网状探索"(事件之间强制关联,暴露隐藏链路)。

维度3:协作------从"甩锅大会"到"共同创作"

| 对比项 | 传统会议现象 | 事件风暴破局点 |

|---|---|---|

| 参与度 | 业务方玩手机,开发沉默 | 所有人必须动手贴纸/反驳 |

| 责任归属 | "这是BA写的,我不知道" | 每张贴纸需全员认可 |

| 知识传递 | 文档归档后无人阅读 | 模型直接映射代码,持续可追溯 |

心理学机制:

- 具身认知效应:当人物理移动贴纸时,大脑参与度比被动听讲高300%(哈佛实验数据)。

- 沉默成本:贴满墙的成果会让团队本能抗拒推翻(相比随时可删的电子文档)。

4.为什么传统方法难以替代事件风暴?

1. 用户故事地图的局限

- 关注"用户做什么"(功能导向),但忽略"业务发生了什么"(事件导向)。

- 例如:用户故事会写"作为用户,我要取消订单",但不会揭示"取消后需触发支付退款+库存释放"的领域事件链。

2. 用例分析的缺陷

- 过度设计:花费80%时间画"扩展流程",但核心问题可能在基础场景。

- 静态视图:难以表达"事件的时间序依赖"(如"支付完成"必须晚于"订单创建")。

3. 架构决策记录的滞后性

- ADR(架构决策记录)通常在技术方案定型后编写,而事件风暴在需求阶段就通过"策略贴纸"捕获业务规则。

5.终极优势:事件风暴是"活文档"

传统方法的产出物(PRD、原型图)随着项目推进逐渐失效,而事件风暴的模型:

- 直接生成代码(如OrderCancelled事件类)。

- 驱动测试用例(每个事件对应一个测试场景)。

- 成为运维手册(排查生产问题时,对照事件流定位故障点)。

"需求会结束那一刻,就是文档过期的开始------而事件风暴的墙,会一直活在代码里。"

三、高级技巧:如何让事件风暴更高效?------从"有序混乱"到"精准爆破"

"事件风暴不是贴贴纸的艺术,而是用结构化方法制造'可控冲突'。"

许多团队尝试事件风暴后,常遇到这些问题:

- "贴了一墙便利贴,但最后模型还是错的"

- "业务方和开发又吵起来了,没达成共识"

- "工作坊很嗨,但代码还是老样子" 以下是经过 50+场事件风暴实战 提炼的 高阶技巧,帮你把工作坊效率提升300%:

技巧1:用"时间旅行"强制暴露边界条件

问题:团队容易聚焦" happy path",忽略异常流。

解法:

回到过去:

- 问:"如果订单已发货事件发生在支付失败之前,系统会怎么处理?" → 暴露状态机漏洞。

- 结果:团队发现需增加Payment.cancel()补偿事务。

跳到未来:

- 问:"如果3个月后我们要支持'部分退款',当前模型需要改吗?" → 提前预留扩展点。

案例:某电商团队设计退货流程时,通过"时间旅行"发现:

- 原模型:退货申请 → 退款完成

- 漏洞:未考虑"退货物流途中包裹丢失"场景 → 补充退货超时自动关闭策略。

技巧2:引入"反派角色"进行压力测试

问题:业务方常假设"用户会按规矩操作"。

解法:指定1人扮演黑客/杠精/恶意用户,挑战模型:

攻击点1:并发漏洞

- "如果用户在支付完成前疯狂点击'取消订单',会怎样?" → 暴露无锁设计风险。

攻击点2:规则绕过

- "我能不能通过直接调用Inventory.release()接口,不付款就释放库存?" → 识别聚合封装不严问题。

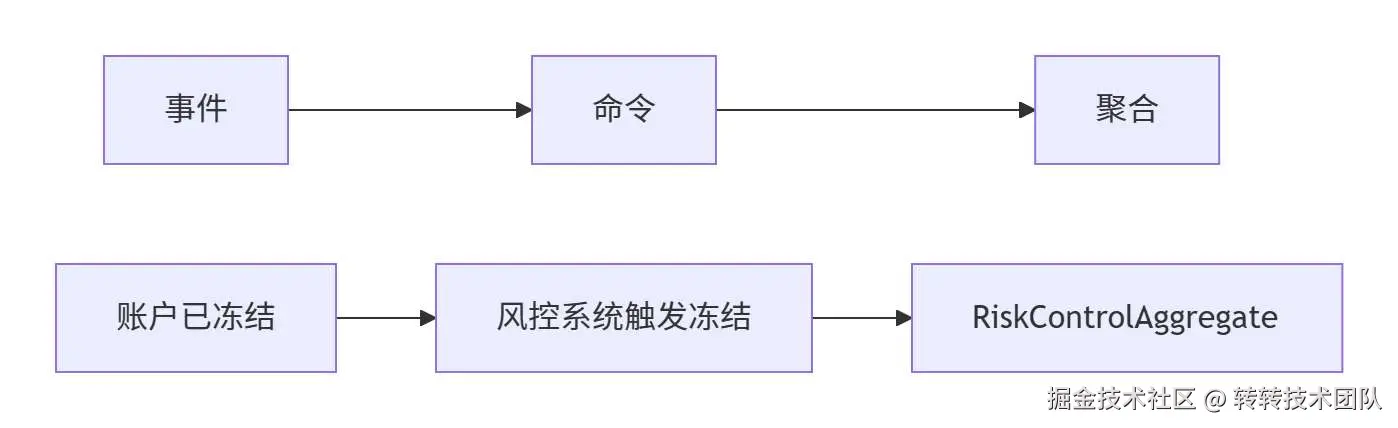

技巧3:用"事件溯源"思维倒推模型

问题:团队容易陷入"如何实现"的技术细节,偏离业务本质。

解法:

从事件反推命令:

- 事件:账户已冻结 → 追问:"谁冻结的?为什么冻结?" → 找到命令风控系统触发冻结。

从命令反推聚合:

- 命令:冻结账户 → 追问:"哪个对象有权限执行?" → 锁定聚合RiskControlAggregate。

优势:避免设计出"贫血模型"(如把freezeAccount()放在UserService里)。

技巧4:强制"聚合隔离"------用白板胶带划清界限

问题:微服务设计中,团队常模糊限界上下文边界。

解法:

物理隔离:用不同颜色白板/胶带划分区域,例如:

- 绿色区:订单上下文(含Order、Payment聚合)

- 黄色区:库存上下文(含Inventory、Warehouse聚合)

连接线规则:

- 跨上下文的交互只能用事件(如OrderPlaced事件触发库存扣减)。

- 禁止直接写"Order调用InventoryService"这类耦合设计。

四、为什么你应该尝试事件风暴?------从"混沌"到"清晰"的暴力破解

1. 它解决的是"人"的问题,而不仅是"技术"问题

- 业务方不再抱怨:"你们根本不懂我的需求!"

- 开发不再怒吼:"文档里根本没写这个逻辑!"

- 测试不再崩溃:"为什么这个场景没人提过?!"

因为:

- ✅ 所有人用同一套语言(贴纸上的术语=代码里的类名)

- ✅ 所有决策当场确认(业务方签字认可的模型,就是代码的蓝图)

- ✅ 所有隐藏规则暴露(通过"时间旅行"和"反派测试"逼出盲点)

2. 它让"领域模型"从理论落地为代码

传统DDD的困境:

- 学了"聚合根""限界上下文",但代码还是UserService.save()

- 设计时画了一堆UML,开发时全忘了

事件风暴的破局:

- 模型即代码:橙色事件OrderCancelled → 直接生成OrderCancelled类

- 边界即微服务:黄色聚合Order → 对应order-service的领域层

- 规则即测试:紫色策略"超时自动取消" → 转化为OrderShouldAutoCancelWhenTimeout测试用例

3. 它适用于"从0到1"和"旧城改造"

| 场景 | 传统方法痛点 | 事件风暴解法 |

|---|---|---|

| 新项目 | 需求模糊导致反复重构 | 3小时锁定核心模型,减少50%返工 |

| 老系统 | 不敢改,代码像"屎山" | 从日志/DB反推事件,逐步抽离聚合 |

4. 它的成本低到离谱,但回报极高

成本:一包便利贴(¥10)+ 半天时间

回报:

- 节省30%需求评审时间(不用再开5轮会议)

- 减少50%生产事故(提前暴露并发/状态漏洞)

- 提升团队幸福感(再也不用玩"需求传话游戏")

"与其花2周写没人看的文档,不如用3小时贴一墙能变成代码的便利贴。"

5.立即行动的建议

从小处开始:

- 下次需求评审会,改用事件风暴梳理最复杂的1个流程(如"退款审核")。

工具准备:

- 线下:买橙色/蓝色/黄色便利贴(必须颜色区分!)

- 线上:用Miro/Excalidraw(模板可私信获取)

度量效果:

对比事件风暴前后:

- 需求变更率下降多少?

- 领域代码占比提升多少?

记住:

第一次可能混乱,但第三次就会上瘾------因为你会发现,终于有一种方法能让业务和开发真正对齐。

(现在问题来了:你们团队最需要事件风暴来破解哪个"祖传烂流程"?评论区见)

关于作者,王梦龙,侠客汇Java开发工程师。 想了解更多转转公司的业务实践,欢迎点击关注下方公众号

转转研发中心及业界小伙伴们的技术学习交流平台,定期分享一线的实战经验及业界前沿的技术话题。 关注公众号「转转技术」(综合性)、「大转转FE」(专注于FE)、「转转QA」(专注于QA),更多干货实践,欢迎交流分享~