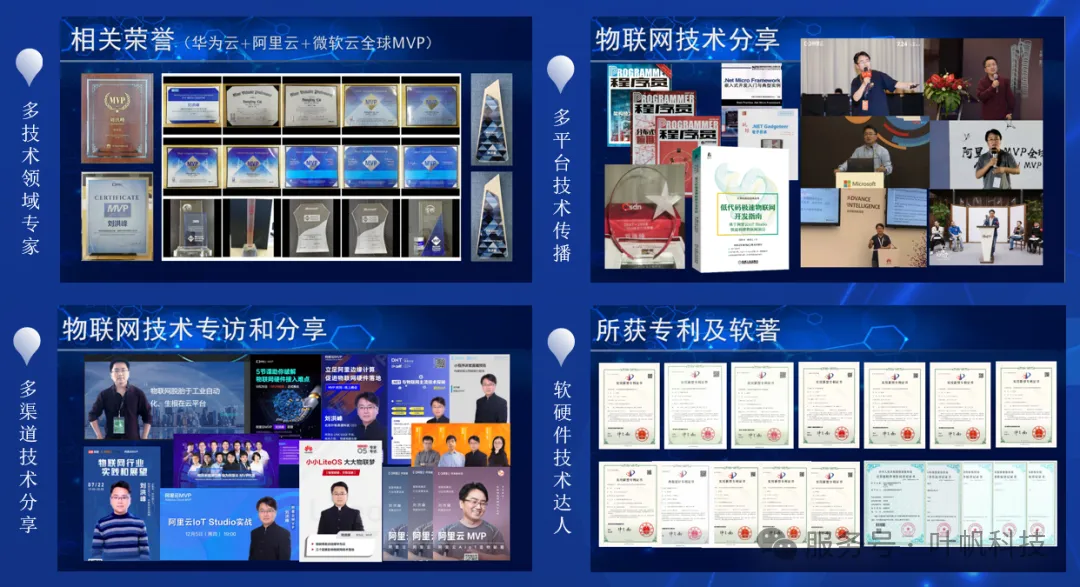

第一次知道 "物联网" 这三个字,是在 2006 年初。不过三年后的 2009 年,才在深入熟悉嵌入式软硬件的基础上,与微软工程院的同事陆续开发并实施了几个物联网项目。经过数年技术积累,2013 年我创立了专门从事物联网软硬件定制开发服务的公司。即便从 2013 年创业算起,至今在物联网领域深耕也已 12 年。期间出版过三本物联网相关书籍:最初一本是参编,之后一本是翻译,最近一本则与浙大孙教授合著;还在《程序员》及其公众号发表多篇物联网文章,并在微软、华为、阿里的技术大会上多次就物联网主题发表演讲。

可以说,二十年里我几乎亲历了物联网的完整发展历程,对这个行业的理解不可谓不深,感情不可谓不厚。如今进入 AI 时代,又是一个新的轮回 ------ 若没有 AI 的赋能,物联网可能失去持续发展的动力:源源不断的现场数据如何分析处理?长期的生产与经营数据如何转化为隐患预警或生产建议?AI 的到来,恰恰为物联网注入了 "智能大脑",也让从业者的未来方向更值得深思。

最初的物联网概念,其实聚焦于 RFID 与 ZigBee 的结合。但直到现在,RFID 在物联网领域仍有一席之地;而曾被寄予厚望的 ZigBee,却在发展中逐渐淡出。同样被看好的 NB-IoT,如今也渐渐远离主流视野。或许 5G 在物联网领域的命运也会类似 ------ 有时最初的期待和呼声越高,最终往往落得一地鸡毛。

前几年大热的 UWB 定位技术,如今也有降温趋势。说到底,一些技术的消亡,终究是因为在应用场景中存在短板:核心技术多掌握在国外,实用性不强,性价比又偏低,一旦市场的 "尝鲜期" 过去,便会慢慢冷却。

物联网应用中,窄带无线通信一直备受关注,无论是 NB-IoT 还是 LoRa,尤其是 LoRa/LoRa WAN,曾催生大量创业公司。但这类技术核心在国外,应用门槛不高,从业者扎堆涌入,市场难以承载过度竞争,最终难免走向式微。

若从长远视角看,物联网领域的部分通信模组其实经受住了考验:蓝牙模块、WiFi 模块、4G 通信模组一直在迭代,成本也持续降低。而这三种模组,恰恰是手机、平板、电脑等常用移动设备天然支持的通信制式。且它们都在向同一个方向发展 ------OpenCPU,无需专用 MCU,一个模组即可集成多种功能。

AI 时代,WiFi 模组似乎已拿到 "船票"。比如乐鑫的 WiFi 模组,无需太多硬件资源,成本低廉,却能完美接入各类大模型,基于此可开发许多酷炫的 AIoT 产品。

进入物联网领域前,我在工业领域做了八年工控项目。我曾说,物联网是工控网络的外延 ------ 在种植、养殖、渔业、水处理、消防、桥梁大坝监测等非典型工业领域,物联网曾长期保持快速发展。时至今日,这些领域虽未饱和,但工业领域对物联网从业者似乎有着天然吸引力:大家更希望以某种形式融入甚至替代现有系统,用物联网思维去升级、改造、重构产业。

从产品角度看,功能越强、价格越低,且集成 AI 功能的产品,潜力自然越大。但产品往往靠规模效应制胜,若做不到头部位置、起不了规模,很难持续存活。因此,很多物联网公司后来纷纷转型,成为细分领域的系统方案解决商(或集成商)。

从项目角度看,深入具体行业、钻研细分需求,做细分市场的系统方案提供商,似乎成了不少物联网创业者的一条可选路径。

若换个方向,做通用物联网组件或平台,竞争则更为激烈,机会更少。比如国产嵌入式系统 RT-Thread,凭借 "小而美" 的定位坚持多年,才有了今天的成就;而华为、阿里分别推出的 LiteOS 和 AliOS Things,虽起初号召力极强,却因难以长期坚持迭代、失去追随者信任,最终慢慢陨落。从通信链路切入的 EMQ,基于 MQTT 起家,虽有一定影响力,但这类技术的开源软件极多,若做不到细分领域头部,盈利难度极大。物联网实时数据库领域,涛思的 TDengine 也颇具影响力,但要持续领先,必须不断狂奔才能避免被替代。当然,若能长期积累形成生态,且保持开放,市场地位便相对稳固;反之,在开源世界里,一旦闭源或调整开源政策,竞品可能分分钟取而代之。

转向 ToC 领域,小米的智能家居物联网做得颇为成功:各类智能硬件不断融入其构建的体系,甚至许多酒店已集成物联网智能家居功能,大幅提升入住体验。百度小度、阿里天猫精灵、华为 HiLink 的智能家居生态思路类似,只是影响力稍逊于小米。在这个领域,大公司一旦发力,小公司很难在产品和系统层面形成竞争力。早期的物联网厂商,要么成为生态上游的 OEM 厂商(能融入已算不错的归宿),要么在时间长河中慢慢消亡。

若将自己定义为物联网创业者,难免会困惑:物联网的边界在哪里?其本质是 "物理世界与数字世界的桥梁",但项目做多了,边界会逐渐模糊 ------ 向硬件侧倾斜,就成了嵌入式开发服务商;向软件和系统侧倾斜,就成了系统方案提供商或集成商。

创业初期我就听说,在中国做企业服务似乎是 "不归路"------ 因为国人的分工协作、共赢意识似乎不够强。合作到最后,往往要么 "你复刻我",要么 "我替代你",最终陷入 "同质化竞争、彼此无路可走" 的困局。但我仍基于自身能力边界和喜好,选择了物联网全链路技术服务。十多年来,涉足养殖、种植、水处理、消防、电力、桥梁大坝监控等多个行业,合作企业不少,深浅不一,长短各异。每次企业间的深度合作,都像经历一次轮回,有得有失,有悲有喜。轮回多了,便生出跳出轮回的冲动。

在 AI+IoT(人工智能 + 物联网)时代,要想发挥系统长久的价值,需要面对双重挑战:一方面,大部分数据来源于硬件设备,而硬件设备有使用寿命,且在生命周期内需要不断维修和替换。过了一定时间,大量设备该如何维护、替换?甚至有些产品已停产,如何用新产品替代?另一方面,AI 技术发展迅猛,分析软件也需要用新技术不断迭代升级,才能让分析更智能、更准确可靠。

这些挑战,恰恰印证了 "封闭型企业难以长期保持竞争优势" 的判断。对行业客户而言,其核心是满足当下的客户需求、负责现场实施与维护,但大多无暇接触新技术、新产品;且受限于行业边界,其认知和技术积累易有局限,人才流失也相对严重,难以形成持续的技术壁垒。

这也是我长期看好企业技术服务这种当初在国内并不被看好的商业模式的原因:在 AI+IoT 项目遍布的时代,我们选择与各行各业的典型客户深度合作,视角是全行业的 ------ 接触不同行业的传感器、生产思路和处理方式,既能通过 "跨界" 产生创新(比如用 A 行业的成熟技术赋能 B 行业),又能避免与合作企业的直接竞争,实现毫无保留的深度协同。我们是合作企业的外部 "开发部",因接触多领域场景,远胜于聚焦单一行业的内部团队,这既能保持技术的持续性,又能保证系统的领先性,真正跳出早期重复 "从 0 到 1" 开发的炼狱式轮回。

不过,这种模式也面临现实考验。我们一直坚持,在每个细分行业领域,同一时间仅选择一家企业深度合作,并通过技术框架设计提前约束风险 ------ 比如为客户定制的硬件支持二次开发,核心模块由客户团队完成,即便我们想与同类企业合作,也难以直接复制产品。但这也意味着,我们可能失去很多合作机会:早期定制研发(从 0 到 1)投入大、回报少,若客户市场开拓能力弱,合作易中断,我们的边际效益会很低;若客户市场拓展好,又可能因 "怕被卡脖子" 而自行生产或复刻硬件 ------ 好的合作伙伴会购买技术授权、获取生产文件与源码(我们可约定开放生产文件和源码,支持客户申请专利),差的则直接找厂商复刻。但长远来看,客户若失去持续迭代支持,短期优势终将丧失;而我们的合作意愿也会降低,制约自身发展。

看过很多分析 "国人为何缺少分工协作、总在热门领域扎堆内卷" 的文章,我觉得原因未必是 "小农经济自给自足的烙印" 或 "大一统下'随大流最安全'的惯性",更多可能是这几十年中国经济高速发展,粗放式增长就能带来财富,让人不必沉下心精耕细作。

如今经济增速放缓,多数行业从增量市场转为存量市场,连 "内卷" 都显得无力时,大家才有机会停下来思考未来方向。因此,将 "内卷" 简单归因于 "缺少协作意识",其实是刻板印象。事实上,协作精神的强弱,更多与社会发展阶段、资源分配机制、制度设计相关。当市场规则更透明、细分机会更清晰,人们自然愿意投入差异化协作;当社会评价更多元、创新得到足够保护,"内卷" 也会转向 "共创"。

近年来,中国在高端制造、航天工程、数字经济等领域的协作能力已显著提升,这证明 "分工协作" 并非文化基因的缺失,而是发展阶段中需要优化的问题。随着经济结构升级、制度完善和教育理念转变,"扎堆内卷" 终将逐步走向 "精细化协作"。

物联网作为典型的 "交叉融合型" 综合技术学科,其核心魅力正在于对多技术、多领域的深度整合与协同创新。它绝非单一技术的延伸,而是一张 "技术神经网络"------ 将传感技术、嵌入式技术、信息技术、通信技术、运营技术与各行业专业知识编织在一起,形成覆盖 "感知 - 传输 - 处理 - 应用" 全链条的复杂系统。物联网的跨领域特性,体现在它对几乎所有实体行业的 "改造力"------ 不是简单叠加技术,而是通过 "万物互联" 重构行业逻辑,形成 "技术 + 行业" 的新生态。这么多值得深入学习的技术,也是我长期沉迷物联网世界的原因之一。

回归到我们自身,企业成立十二年来,一直为各类行业客户提供软硬件技术服务:为软件实力强的客户提供定制化硬件,为硬件实力强的客户提供云端平台软件,为行业背景强但技术弱的客户提供软硬件一体化服务,甚至包含现场安装与实施(通过标准 MQTT 或约定协议上传数据)。我们发现,真正能长期合作的客户往往具备两个特点:一是深耕行业十多年,是资深玩家;二是自有技术团队(即便实力有限),且企业领头人能清晰认知技术服务的价值 ------ 借助我们的产品与服务提升核心竞争力,从而聚焦行业本身、发挥市场优势。

要想达成这种长期合作、共赢共生,我们如今在选择合作伙伴时更注重 "长远眼光":优先与愿意深耕行业、注重生态建设、认同良性竞争,且有胸怀和能力支撑长期合作的客户携手。对于暂不适合深度合作的客户,我们也不排斥 ------ 通过通用产品服务更多行业,让产品在实践中接受考验,反哺深度合作的客户。

我们祝愿,在这个竞争激烈的时代,能与合作伙伴发挥彼此优势、携手成长、共同积累核心竞争力,在未来打下一片天地。