1 简介

-

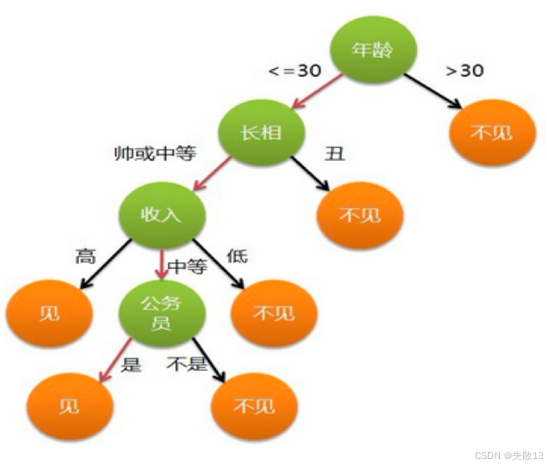

基本概念:决策树是一种树形结构,用于分类和回归任务。它通过一系列的判断条件将数据逐步划分到不同的类别中。每个内部节点代表一个特征的判断,每个分支代表判断的结果,每个叶子节点代表最终的分类结果;

-

决策树的建立过程:

- 特征选择:选择对分类结果影响较大的特征。在女孩相亲的例子中,年龄、长相、收入和是否公务员都是特征;

- 决策树生成:根据选择的特征,按照一定的规则生成决策树。例如下面的例子中,先根据年龄进行判断,如果年龄大于30岁则直接不见;如果年龄小于等于30岁,则进一步根据长相进行判断;

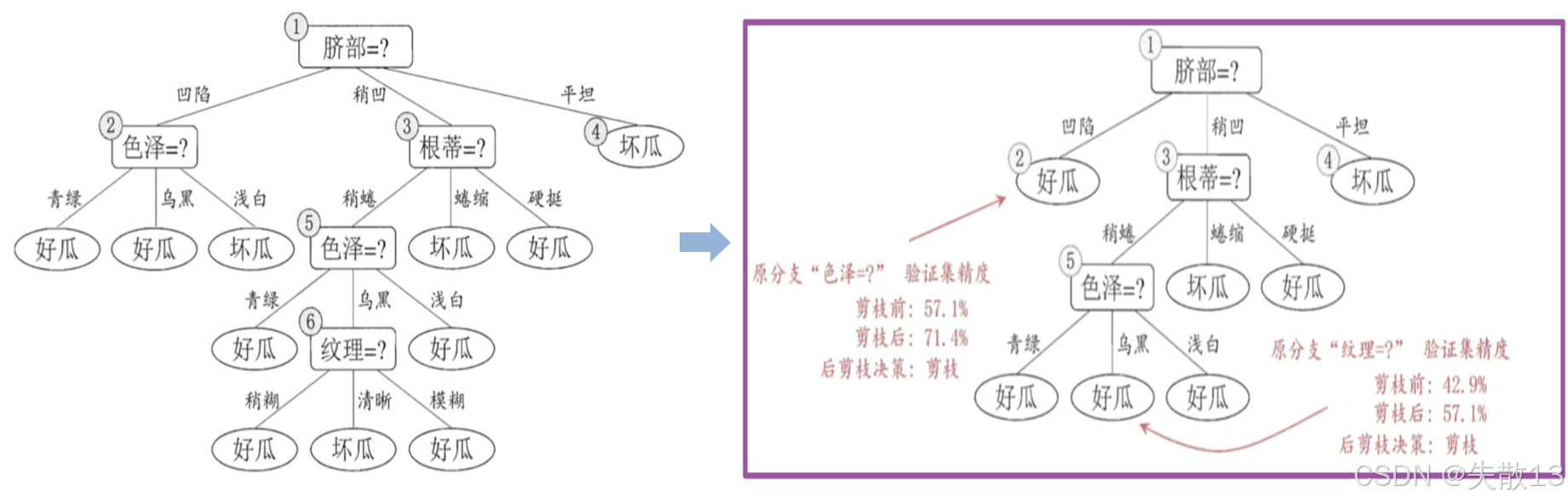

- 剪枝:决策树容易出现过拟合现象,即模型在训练数据上表现很好,但在新数据上表现较差。剪枝是一种缓解过拟合的方法,通过去掉一些不必要的分支来简化决策树;

-

生活中的决策树------女孩相亲:

-

在女孩相亲的决策树中:

-

年龄是第一个判断条件,如果年龄大于30岁,直接不见

-

如果年龄小于等于30岁,则判断长相,如果长相丑则不见

-

如果长相帅或中等,则进一步判断收入

-

如果收入高则见;如果收入中等,则判断是否公务员,是公务员则见,否则不见;如果收入低则不见

-

-

数据预测:

- 第一行数据(28岁,帅,高收入,非公务员) :

- 年龄28岁≤30岁,进入长相判断

- 长相帅,进入收入判断

- 收入高,所以预测值为"见"

- 第二行数据(30岁,丑,高收入,是公务员) :

- 年龄30岁≤30岁,进入长相判断

- 长相丑,所以预测值为"不见"

- 第三行数据(39岁,帅,中等收入,非公务员) :

- 年龄39岁>30岁,所以预测值为"不见"

- 第一行数据(28岁,帅,高收入,非公务员) :

-

2 ID3决策树

2.1 信息熵

-

信息熵(Entropy)是信息论中的一个重要概念,用于衡量随机变量的不确定性程度;

-

熵越大:意味着数据的不确定性越高,包含的信息量也就越多。例如,一组完全随机的数据,其熵值较大

-

熵越小:表示数据的不确定性越低,信息量也就越少。例如,一组高度有序的数据,其熵值较小

-

-

信息熵的计算公式为:

H(x)=−∑i=0nP(xi)log2P(xi) H(x) = -\sum_{i=0}^{n} P(x_i) \log_2 P(x_i) H(x)=−i=0∑nP(xi)log2P(xi)- 其中:H(x)H(x)H(x) 表示信息熵值、P(xi)P(x_i)P(xi) 表示数据中类别 iii 出现的概率、nnn 表示类别总数;

-

例1:数据α(ABCDEFGH)和数据β(AAAABCD)

-

数据α:

- 包含A、B、C、D、E、F、G、H共8种不同的信息,每种信息出现的概率均为 1/81/81/8;

- 根据信息熵计算公式可得:

H(α)=−∑i=0718log218=8×(−18log218)=3 H(\alpha) = -\sum_{i=0}^{7} \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} = 8\times(-\frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8}) = 3 H(α)=−i=0∑781log281=8×(−81log281)=3

-

数据β:

-

包含A、B、C、D四种信息,其中A出现4次,B出现2次,C和D各出现1次,总共有8个元素;

-

所以A出现的概率为 4/8=1/24/8 = 1/24/8=1/2,B出现的概率为 2/8=1/42/8 = 1/42/8=1/4,C和D出现的概率均为 1/81/81/8;

-

根据信息熵计算公式可得:

H(β)=−12log212−14log214−2×18log218=1.75 H(\beta) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} -\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} = 1.75 H(β)=−21log221−41log241−2×81log281=1.75

-

-

可以看出,数据α的信息熵大于数据β的信息熵,这是因为数据α的不确定性更高;

-

-

例子2:不同类别占比的数据集

-

例子2-1:

- 数据集有三个类别,分别占比为 {1/3,1/3,1/3}\{1/3, 1/3, 1/3\}{1/3,1/3,1/3};

- 根据信息熵计算公式可得:

H=−∑i=0213log213=3×(−13log213)≈1.0986 H = -\sum_{i=0}^{2} \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} = 3\times(-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3}) \approx 1.0986 H=−i=0∑231log231=3×(−31log231)≈1.0986

-

例子2-2:

- 数据集有三个类别,分别占比为 {1/10,2/10,7/10}\{1/10, 2/10, 7/10\}{1/10,2/10,7/10};

- 根据信息熵计算公式可得:

H=−110log2110−210log2210−710log2710≈0.8018 H = -\frac{1}{10} \log_2 \frac{1}{10} -\frac{2}{10} \log_2 \frac{2}{10} -\frac{7}{10} \log_2 \frac{7}{10} \approx 0.8018 H=−101log2101−102log2102−107log2107≈0.8018

-

例子2-3:

-

数据集有三个类别,分别占比为 {1,0,0}\{1, 0, 0\}{1,0,0};

-

根据信息熵计算公式可得:

H=−1×log21=0 H = -1 \times \log_2 1 = 0 H=−1×log21=0

-

-

可以看出,当类别分布越均匀时,信息熵越大;当类别分布越集中时,信息熵越小。当只有一种类别时,信息熵为0,此时数据的不确定性为0。

-

2.2 信息增益

-

信息增益是决策树算法中用于选择最优特征的重要指标;

- 它表示特征A对训练数据集D的信息增益,定义为集合D的熵H(D)与特征A给定条件下D的熵H(D|A)之差;

- 简单来说,信息增益衡量了使用特征A进行划分后,数据集的不确定性减少的程度;

-

信息增益的计算公式为:信息增益 = 熵 - 条件熵

g(D,A)=H(D)−H(D∣A) g(D, A) = H(D) - H(D|A) g(D,A)=H(D)−H(D∣A)- 其中:g(D,A)g(D, A)g(D,A) 表示特征A对数据集D的信息增益、H(D)H(D)H(D) 表示数据集D的熵、H(D∣A)H(D|A)H(D∣A) 表示在特征A给定的条件下数据集D的条件熵;

-

条件熵 H(D∣A)H(D|A)H(D∣A) 的计算公式为:

H(D∣A)=∑v=1n∣Dv∣∣D∣H(Dv)=∑v=1n∣Dv∣∣D∣∑k=1K∣Dkv∣∣Dv∣log2∣Dkv∣∣Dv∣ H(D|A) = \sum_{v=1}^{n} \frac{|D^v|}{|D|} H(D^v) = \sum_{v=1}^{n} \frac{|D^v|}{|D|} \sum_{k=1}^{K} \frac{|D_k^v|}{|D^v|} \log_2 \frac{|D_k^v|}{|D^v|} H(D∣A)=v=1∑n∣D∣∣Dv∣H(Dv)=v=1∑n∣D∣∣Dv∣k=1∑K∣Dv∣∣Dkv∣log2∣Dv∣∣Dkv∣- 其中:DvD^vDv 表示特征A取值为 vvv 的样本子集、∣Dv∣|D^v|∣Dv∣ 表示 DvD^vDv 的样本数量、DkvD_k^vDkv 表示 DvD^vDv 中属于类别 kkk 的样本子集、∣Dkv∣|D_k^v|∣Dkv∣ 表示 DkvD_k^vDkv 的样本数量、KKK 表示类别总数;

-

例:

-

已知有6个样本,根据特征A的取值(α和β),对应的目标值如下:

特征A 目标值 α A α A β B α A β B α B -

α部分对应的目标值为:AAAB(共4个样本)

-

β部分对应的目标值为:BB(共2个样本)

-

-

计算条件熵

-

条件为α的熵 :α部分有4个样本,其中A出现3次,B出现1次。概率分别为 3/43/43/4 和 1/41/41/4,根据熵的计算公式可得:

H(α)=−34log234−14log214≈0.81 H(\alpha) = -\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} \approx 0.81 H(α)=−43log243−41log241≈0.81 -

条件为β的熵 :β部分有2个样本,都为B。概率为 2/2=12/2 = 12/2=1,根据熵的计算公式可得:

H(β)=−1×log21=0 H(\beta) = -1 \times \log_2 1 = 0 H(β)=−1×log21=0 -

条件熵 :α部分占总样本数的 4/64/64/6,β部分占总样本数的 2/62/62/6。根据条件熵的计算公式可得:

H(D∣A)=46×0.81+26×0=0.54 H(D|A) = \frac{4}{6} \times 0.81 + \frac{2}{6} \times 0 = 0.54 H(D∣A)=64×0.81+62×0=0.54

-

-

计算熵 。总共有6个样本,其中A出现3次,B出现3次。概率分别为 3/6=1/23/6 = 1/23/6=1/2 和 3/6=1/23/6 = 1/23/6=1/2,根据熵的计算公式可得:

H(D)=−36log236−36log236=1 H(D) = -\frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6} - \frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6} = 1 H(D)=−63log263−63log263=1 -

计算信息增益 。根据信息增益的计算公式可得:

g(D,A)=H(D)−H(D∣A)=1−0.54=0.46 g(D, A) = H(D) - H(D|A) = 1 - 0.54 = 0.46 g(D,A)=H(D)−H(D∣A)=1−0.54=0.46

-

2.3 ID3决策树构建流程

- 计算每个特征的信息增益 :信息增益用于衡量特征对数据集分类的贡献程度,计算公式为 g(D,A)=H(D)−H(D∣A)g(D, A) = H(D) - H(D|A)g(D,A)=H(D)−H(D∣A),其中 H(D)H(D)H(D) 是数据集 DDD 的熵,H(D∣A)H(D|A)H(D∣A) 是在特征 AAA 给定条件下数据集 DDD 的条件熵;

- 使用信息增益最大的特征将数据集拆分为子集:选择信息增益最大的特征,根据该特征的不同取值将数据集划分为多个子集。

- 使用该特征作为决策树的一个节点:将信息增益最大的特征作为当前决策树的一个节点。

- 使用剩余特征对子集重复上述过程:对每个子集,重复步骤1-3,直到所有特征都被使用或满足停止条件。

2.4 案例

-

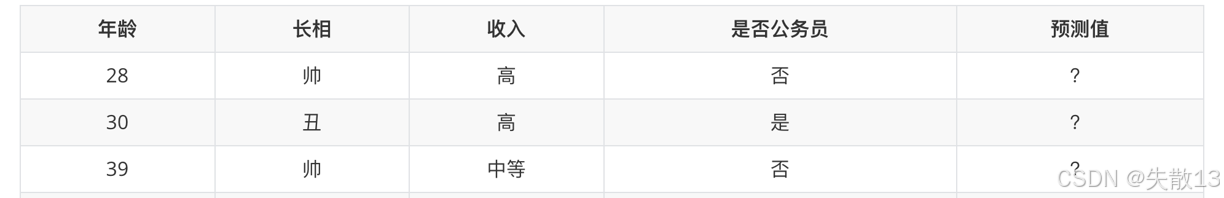

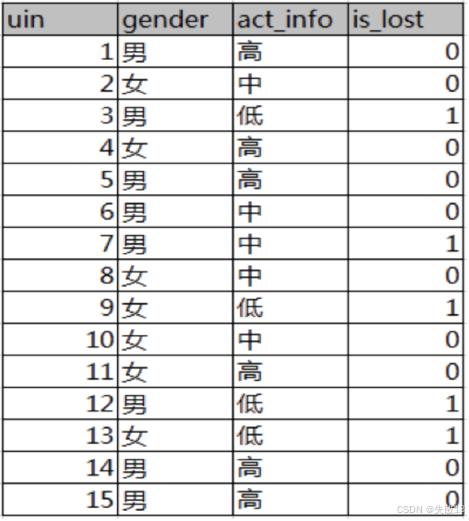

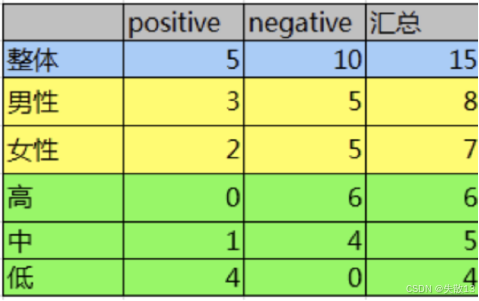

以某论坛客户流失率数据为例,考察性别和活跃度特征对流失率的影响,看看哪一个特征对流失率的影响更大;

-

步骤:

-

计算熵 H(D)H(D)H(D) :已知数据集有15条样本,其中5个正样本(流失)和10个负样本(未流失)

H(D)=−515log2515−1015log21015≈0.9812 H(D) = -\frac{5}{15} \log_2 \frac{5}{15} - \frac{10}{15} \log_2 \frac{10}{15} \approx 0.9812 H(D)=−155log2155−1510log21510≈0.9812 -

计算性别条件熵 H(D∣性别)H(D|性别)H(D∣性别) :性别分为男性和女性,男性有8个样本(3个正样本,5个负样本),女性有7个样本(2个正样本,5个负样本)

H(D∣性别)=815×(−38log238−58log258)+715×(−27log227−57log257) H(D|性别) = \frac{8}{15} \times (-\frac{3}{8} \log_2 \frac{3}{8} - \frac{5}{8} \log_2 \frac{5}{8}) + \frac{7}{15} \times (-\frac{2}{7} \log_2 \frac{2}{7} - \frac{5}{7} \log_2 \frac{5}{7}) H(D∣性别)=158×(−83log283−85log285)+157×(−72log272−75log275) -

计算性别信息增益 g(D,性别)g(D, 性别)g(D,性别) :

g(D,性别)=H(D)−H(D∣性别)≈0.0064 g(D, 性别) = H(D) - H(D|性别) \approx 0.0064 g(D,性别)=H(D)−H(D∣性别)≈0.0064 -

计算活跃度条件熵 H(D∣活跃度)H(D|活跃度)H(D∣活跃度) :活跃度分为高、中、低,高活跃度有6个样本(0个正样本,6个负样本),中活跃度有5个样本(1个正样本,4个负样本),低活跃度有4个样本(4个正样本,0个负样本)

H(D∣活跃度)=615×0+515×(−15log215−45log245)+415×0 H(D|活跃度) = \frac{6}{15} \times 0 + \frac{5}{15} \times (-\frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} - \frac{4}{5} \log_2 \frac{4}{5}) + \frac{4}{15} \times 0 H(D∣活跃度)=156×0+155×(−51log251−54log254)+154×0 -

计算活跃度信息增益 g(D,活跃度)g(D, 活跃度)g(D,活跃度) :

g(D,活跃度)=H(D)−H(D∣活跃度)≈0.6776 g(D, 活跃度) = H(D) - H(D|活跃度) \approx 0.6776 g(D,活跃度)=H(D)−H(D∣活跃度)≈0.6776

-

-

结论:活跃度的信息增益(约0.6776)比性别的信息增益(约0.0064)大,说明活跃度对用户流失的影响比性别大;

- 高中低指的是活跃度的高中低;

3 C4.5决策树

3.1 ID3树的不足

-

ID3树偏向于选择种类多的特征作为分裂依据;

-

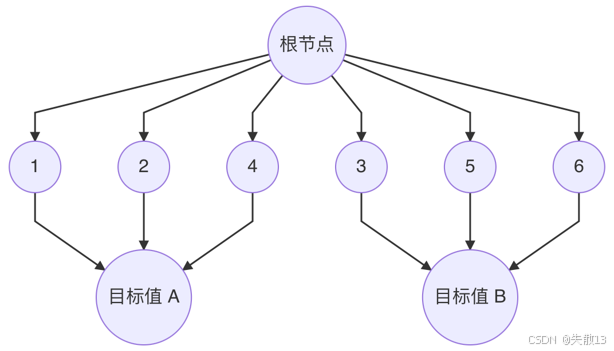

例如:

特征b 特征a 目标值 1 α A 2 α A 3 β B 4 α A 5 β B 6 α B -

特征b有6个取值,而特征a只有2个取值;

-

在决策树构建中,如果选择特征 b 作为分裂特征,每次分裂可以根据特征 b 的不同取值将数据集划分到不同的子节点中,可能会构造一棵深度为2的决策树;

决策树的深度是指从根节点到叶子节点的最长路径的边数

深度为 2 意味着这棵决策树最多有两层分裂

例如,根节点是第一层分裂,根据特征 b 的取值将数据集划分为多个子集,每个子集再进行一次分裂(第二层分裂),然后得到叶子节点(即分类结果)

-

由于特征 b 的取值较多,能够将数据集划分得比较细致,使得每个叶子节点中的样本尽可能属于同一类别。因此,在训练集上,这棵决策树能够很好地拟合数据,预测准确率可能会很高;

-

但是决策树过于依赖特征 b 进行分裂,而忽略了其他可能有用的特征。当遇到新的数据时,由于模型只学习了特征 b 与目标值之间的关系,而没有考虑其他特征的影响,可能无法准确地进行预测,从而导致过拟合;

-

3.2 信息增益率

-

信息增益率是决策树算法中用于选择最优特征的指标,它是信息增益与特征熵的比值。信息增益率的计算公式为:

Gain_Ratio(D,a)=Gain(D,a)IV(a) \text{Gain\_Ratio}(D, a) = \frac{\text{Gain}(D, a)}{\text{IV}(a)} Gain_Ratio(D,a)=IV(a)Gain(D,a)-

其中:

-

Gain(D,a)\text{Gain}(D, a)Gain(D,a) 表示特征 aaa 对数据集 DDD 的信息增益。

-

IV(a)\text{IV}(a)IV(a) 表示特征 aaa 的特征熵,计算公式为:

IV(a)=−∑v=1n∣Dv∣∣D∣log2∣Dv∣∣D∣ \text{IV}(a) = -\sum_{v=1}^{n} \frac{|D^v|}{|D|} \log_2 \frac{|D^v|}{|D|} IV(a)=−v=1∑n∣D∣∣Dv∣log2∣D∣∣Dv∣ -

DvD^vDv 是特征 aaa 取值为 vvv 的样本子集,∣Dv∣|D^v|∣Dv∣ 是 DvD^vDv 的样本数量,∣D∣|D|∣D∣ 是数据集 DDD 的样本总数;

-

-

-

信息增益率的本质:

- 信息增益率是对信息增益的修正,它增加了一个惩罚系数;

- 当特征取值个数较多时,惩罚系数较小;当特征取值个数较少时,惩罚系数较大;

- 惩罚系数实际上是数据集 DDD 以特征 aaa 作为随机变量的熵的倒数。

3.3 案例

-

给定数据集,计算特征 aaa 和特征 bbb 的信息增益率

特征b 特征a 目标值 1 α A 2 α A 3 β B 4 α A 5 β B 6 α B -

特征 aaa 的信息增益率

-

信息增益(Gain(D,a)Gain(D, a)Gain(D,a))

-

首先计算数据集 DDD 的熵 H(D)H(D)H(D):

H(D)=−∑k=1K∣Ck∣∣D∣log2∣Ck∣∣D∣=−36log236−36log236=1 H(D) = -\sum_{k=1}^{K} \frac{|C_k|}{|D|} \log_2 \frac{|C_k|}{|D|}= -\frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6} - \frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6}=1 H(D)=−k=1∑K∣D∣∣Ck∣log2∣D∣∣Ck∣=−63log263−63log263=1- 其中,CkC_kCk 是数据集 DDD 中属于类别 kkk 的样本子集,∣Ck∣|C_k|∣Ck∣ 是 CkC_kCk 的样本数量,∣D∣|D|∣D∣ 是数据集 DDD 的样本总数,KKK 是类别总数

从给定的数据集中可以看到,总共有 6 条样本数据,所以 D=6D=6D=6

属于类别 AAA 的样本有 3 条(第 1、2、4 条数据),所以 C1C_1C1 =3(这里 k=1k=1k=1 对应类别 AAA)

属于类别 BBB 的样本有 3 条(第 3、5、6 条数据),所以 C2C_2C2 = 3(这里 k=2k=2k=2 对应类别 BBB)

-

然后计算在特征 aaa 给定条件下数据集 DDD 的条件熵 H(D∣a)H(D|a)H(D∣a):

H(D∣a)=∑v=1V∣Dv∣∣D∣H(Dv)=46×(−34log234−14log214)+26×0=0.54 H(D|a) = \sum_{v=1}^{V} \frac{|D^v|}{|D|} H(D^v) = \frac{4}{6} \times (-\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4}) + \frac{2}{6} \times 0=0.54 H(D∣a)=v=1∑V∣D∣∣Dv∣H(Dv)=64×(−43log243−41log241)+62×0=0.54- 其中,DvD^vDv 是特征 aaa 取值为 vvv 的样本子集,∣Dv∣|D^v|∣Dv∣ 是 DvD^vDv 的样本数量,VVV 是特征 aaa 的取值个数,H(Dv)H(D^v)H(Dv) 是子集 DvD^vDv 的熵

1.确定特征 aaa 的取值个数 VVV 以及每个取值 vvv 对应的样本子集 DvD^vDv 的样本数量 ∣Dv∣|D^v|∣Dv∣。特征 aaa 有两种取值,分别是 α\alphaα 和 β\betaβ,所以 V=2V = 2V=2

- 当特征 aaa 取值为 α\alphaα 时(v=1v = 1v=1),对应的样本子集 D1D^1D1 包含第1、2、4、6条数据,共4条样本,所以 ∣D1∣=4|D^1| = 4∣D1∣=4

- 当特征 aaa 取值为 β\betaβ 时(v=2v = 2v=2),对应的样本子集 D2D^2D2 包含第3、5条数据,共2条样本,所以 ∣D2∣=2|D^2| = 2∣D2∣=2

2.计算 ∣Dv∣∣D∣\frac{|D^v|}{|D|}∣D∣∣Dv∣

- 对于 v=1v = 1v=1(特征 aaa 取值为 α\alphaα),∣D1∣∣D∣=46\frac{|D^1|}{|D|} = \frac{4}{6}∣D∣∣D1∣=64

- 对于 v=2v = 2v=2(特征 aaa 取值为 β\betaβ),∣D2∣∣D∣=26\frac{|D^2|}{|D|} = \frac{2}{6}∣D∣∣D2∣=62

3.计算子集 DvD^vDv 的熵 H(Dv)H(D^v)H(Dv)

- 对于 v=1v = 1v=1(特征 aaa 取值为 α\alphaα) :子集 D1D^1D1 中的样本目标值有 AAA 和 BBB。其中,目标值为 AAA 的样本有3条(第1、2、4条数据),目标值为 BBB 的样本有1条(第6条数据)。根据熵的计算公式:

H(D1)=−34log234−14log214 H(D^1) = -\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} H(D1)=−43log243−41log241 - 对于 v=2v = 2v=2(特征 aaa 取值为 β\betaβ) :子集 D2D^2D2 中的样本目标值都为 BBB,所以熵为0,即 H(D2)=0H(D^2) = 0H(D2)=0。

4.计算条件熵 H(D∣a)H(D|a)H(D∣a)。将上述计算结果代入条件熵的计算公式:

H(D∣a)=46×(−34log234−14log214)+26×0=0.54 H(D|a) = \frac{4}{6} \times (-\frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4}) + \frac{2}{6} \times 0 = 0.54 H(D∣a)=64×(−43log243−41log241)+62×0=0.54 -

最后计算信息增益:

Gain(D,a)=H(D)−H(D∣a)=1−0.54=0.46 Gain(D, a) = H(D) - H(D|a) = 1 - 0.54 = 0.46 Gain(D,a)=H(D)−H(D∣a)=1−0.54=0.46

-

-

特征熵(IV(a)IV(a)IV(a))

IV(a)=−∑v=1V∣Dv∣∣D∣log2∣Dv∣∣D∣=−46log246−26log226=0.92 IV(a) = -\sum_{v=1}^{V} \frac{|D^v|}{|D|} \log_2 \frac{|D^v|}{|D|}= -\frac{4}{6} \log_2 \frac{4}{6} - \frac{2}{6} \log_2 \frac{2}{6} = 0.92 IV(a)=−v=1∑V∣D∣∣Dv∣log2∣D∣∣Dv∣=−64log264−62log262=0.92 -

信息增益率(Gain_Ratio(D,a)Gain\_Ratio(D, a)Gain_Ratio(D,a))

Gain_Ratio(D,a)=Gain(D,a)IV(a)=Gain(D,a)IV(a)=0.460.92=0.5 Gain\_Ratio(D, a) = \frac{Gain(D, a)}{IV(a)}= \frac{Gain(D, a)}{IV(a)} = \frac{0.46}{0.92} = 0.5 Gain_Ratio(D,a)=IV(a)Gain(D,a)=IV(a)Gain(D,a)=0.920.46=0.5

-

-

特征 bbb 的信息增益率

-

信息增益:

-

首先计算数据集 DDD 的熵 H(D)H(D)H(D),公式同上:

H(D)=−36log236−36log236 H(D) = -\frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6} - \frac{3}{6} \log_2 \frac{3}{6} H(D)=−63log263−63log263 -

然后计算在特征 bbb 给定条件下数据集 DDD 的条件熵 H(D∣b)H(D|b)H(D∣b):

H(D∣b)=6×0 H(D|b) = 6 \times 0 H(D∣b)=6×0 -

最后计算信息增益:

Gain(D,b)=H(D)−H(D∣b)=1−0=1 Gain(D, b) = H(D) - H(D|b) = 1 - 0 = 1 Gain(D,b)=H(D)−H(D∣b)=1−0=1

-

-

特征熵 :

IV(b)=−16log216×6=2.58 IV(b) = -\frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} \times 6 = 2.58 IV(b)=−61log261×6=2.58 -

信息增益率 :

Gain_Ratio(D,b)=Gain(D,b)IV(b)=12.58≈0.39 Gain\_Ratio(D, b) = \frac{Gain(D, b)}{IV(b)} = \frac{1}{2.58} \approx 0.39 Gain_Ratio(D,b)=IV(b)Gain(D,b)=2.581≈0.39

-

- 结论:特征 aaa 的信息增益率(0.50.50.5)大于特征 bbb 的信息增益率(0.390.390.39),根据信息增益率,应该选择特征 aaa 作为分裂特征。

-

4 CART分类树

4.1 概述

-

CART(Classification and Regression Tree)决策树是一种功能强大的决策树模型,它既可以用于分类任务,也可以用于回归任务

- CART回归树 :使用平方误差最小化策略来选择最优特征和分裂点

- CART分类树 :采用基尼指数最小化策略来选择最优特征和分裂点

-

下面先介绍CART分类树。

4.2 基尼值和基尼指数

-

基尼值(Gini(D)) :表示从数据集 DDD 中随机抽取两个样本,其类别标记不一致的概率。基尼值越小,数据集 DDD 的纯度越高。计算公式为:

Gini(D)=∑k=1∣y∣∑k′≠kpkpk′=1−∑k=1∣y∣pk2 \text{Gini}(D) = \sum_{k=1}^{|y|} \sum_{k' \neq k} p_k p_{k'} = 1 - \sum_{k=1}^{|y|} p_k^2 Gini(D)=k=1∑∣y∣k′=k∑pkpk′=1−k=1∑∣y∣pk2- 其中,pkp_kpk 是数据集 DDD 中属于类别 kkk 的样本比例,∣y∣|y|∣y∣ 是类别总数;

-

基尼指数(Gini_index(D)) :用于选择使划分后基尼系数最小的属性作为最优化分属性。计算公式为:

Gini_index(D,a)=∑v=1V∣Dv∣∣D∣Gini(Dv) \text{Gini\index}(D, a) = \sum{v=1}^{V} \frac{|D^v|}{|D|} \text{Gini}(D^v) Gini_index(D,a)=v=1∑V∣D∣∣Dv∣Gini(Dv)- 其中,DvD^vDv 是特征 aaa 取值为 vvv 的样本子集,∣Dv∣|D^v|∣Dv∣ 是 DvD^vDv 的样本数量,VVV 是特征 aaa 的取值个数;

-

注意:

- 信息增益(ID3)、信息增益率值越大(C4.5),则说明优先选择该特征;

- 基尼指数值越小(CART),则说明优先选择该特征。

4.3 案例

-

以是否拖欠贷款数据为例,计算各特征的基尼指数,选择最优分裂点;

-

是否有房

-

有房子的基尼值 :有房子的样本有3个(第1、4、7条数据),目标值都为 nonono。根据基尼值的计算公式:

Gini(是否有房, yes)=1−(03)2−(33)2=0 \text{Gini(是否有房, yes)} = 1 - \left(\frac{0}{3}\right)^2 - \left(\frac{3}{3}\right)^2 = 0 Gini(是否有房, yes)=1−(30)2−(33)2=0对于有房子的样本,目标值只有 nonono,所以 pno=33=1p_{no} = \frac{3}{3} = 1pno=33=1,pyes=03=0p_{yes} = \frac{0}{3} = 0pyes=30=0

代入公式可得:Gini(是否有房, yes)=1−(03)2−(33)2=0\text{Gini(是否有房, yes)} = 1 - \left(\frac{0}{3}\right)^2 - \left(\frac{3}{3}\right)^2 = 0Gini(是否有房, yes)=1−(30)2−(33)2=0

-

无房子的基尼值 :无房子的样本有7个(第2、3、5、6、8、9、10条数据),其中目标值为 nonono 的有4个,目标值为 yesyesyes 的有3个。根据基尼值的计算公式:

Gini(是否有房, no)=1−(37)2−(47)2≈0.4898 \text{Gini(是否有房, no)} = 1 - \left(\frac{3}{7}\right)^2 - \left(\frac{4}{7}\right)^2 \approx 0.4898 Gini(是否有房, no)=1−(73)2−(74)2≈0.4898 -

基尼指数 :有房子的样本占总样本数的 3/103/103/10,无房子的样本占总样本数的 7/107/107/10。根据基尼指数的计算公式:

Gini_index(D,是否有房)=710×0.4898+310×0=0.343 \text{Gini\_index}(D, 是否有房) = \frac{7}{10} \times 0.4898 + \frac{3}{10} \times 0 = 0.343 Gini_index(D,是否有房)=107×0.4898+103×0=0.343

-

-

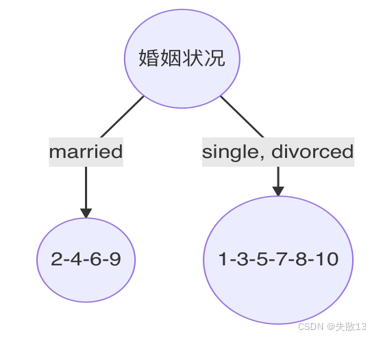

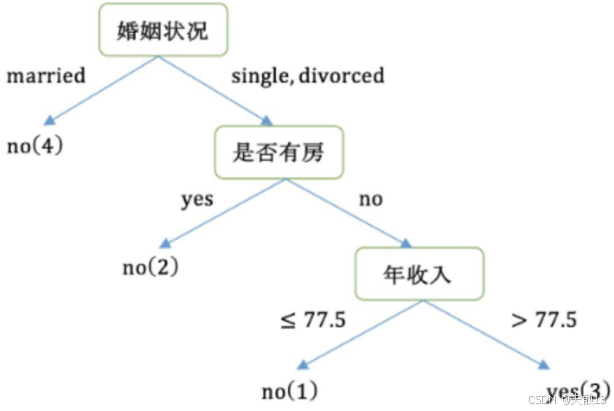

婚姻状况

- 计算 {married} 和 {single, divorced} 情况下的基尼指数

- 结婚的基尼值 :结婚的样本有4个(第2、4、6、9条数据),目标值都为 nonono。根据基尼值的计算公式:

Gini_index(D,married)=0 \text{Gini\_index}(D, married) = 0 Gini_index(D,married)=0 - 不结婚的基尼值 :不结婚的样本有6个(第1、3、5、7、8、10条数据),其中目标值为 nonono 的有3个,目标值为 yesyesyes 的有3个。根据基尼值的计算公式:

Gini_index(D,single,divorced)=1−(36)2−(36)2=0.5 \text{Gini\_index}(D, single, divorced) = 1 - \left(\frac{3}{6}\right)^2 - \left(\frac{3}{6}\right)^2 = 0.5 Gini_index(D,single,divorced)=1−(63)2−(63)2=0.5 - 以 married 作为分裂点的基尼指数 :

Gini_index(D,married)=410×0+610×0.5=0.3 \text{Gini\_index}(D, married) = \frac{4}{10} \times 0 + \frac{6}{10} \times 0.5 = 0.3 Gini_index(D,married)=104×0+106×0.5=0.3

- 结婚的基尼值 :结婚的样本有4个(第2、4、6、9条数据),目标值都为 nonono。根据基尼值的计算公式:

- 计算 {single} | {married, divorced} 情况下的基尼指数 :

Gini_index(D,婚姻状况)=410×0.5+610×[1−(16)2−(56)2]=0.367 \text{Gini\_index}(D, 婚姻状况) = \frac{4}{10} \times 0.5 + \frac{6}{10} \times \left[1 - \left(\frac{1}{6}\right)^2 - \left(\frac{5}{6}\right)^2\right] = 0.367 Gini_index(D,婚姻状况)=104×0.5+106×[1−(61)2−(65)2]=0.367 - 计算 {divorced} | {single, married} 情况下的基尼指数 :

Gini_index(D,婚姻状况)=210×0.5+810×[1−(28)2−(68)2]=0.4 \text{Gini\_index}(D, 婚姻状况) = \frac{2}{10} \times 0.5 + \frac{8}{10} \times \left[1 - \left(\frac{2}{8}\right)^2 - \left(\frac{6}{8}\right)^2\right] = 0.4 Gini_index(D,婚姻状况)=102×0.5+108×[1−(82)2−(86)2]=0.4 - 结论 :该特征的基尼值为 0.30.30.3,预选分裂点为 {married} 和 {single, divorced};

- 计算 {married} 和 {single, divorced} 情况下的基尼指数

-

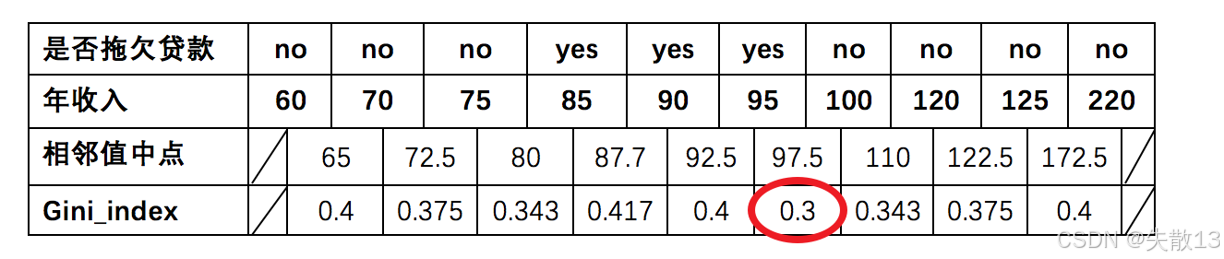

年收入

-

确定待确定的分裂点 :将年收入数值型属性升序排列,以相邻中间值作为待确定分裂点,得到分裂点为 656565、72.572.572.5、808080、87.787.787.7、92.592.592.5、97.597.597.5、110110110、122.5122.5122.5、172.5172.5172.5;

-

计算各分裂点的基尼指数:

- 以年收入 656565 将样本分为两部分,计算基尼指数:

Gini_index(D,年收入=65)=110×0+910×[1−(69)2−(39)2]=0.4 \text{Gini\_index}(D, 年收入=65) = \frac{1}{10} \times 0 + \frac{9}{10} \times \left[1 - \left(\frac{6}{9}\right)^2 - \left(\frac{3}{9}\right)^2\right] = 0.4 Gini_index(D,年收入=65)=101×0+109×[1−(96)2−(93)2]=0.4 - 以此类推计算所有分割点的基尼指数,最小的基尼指数为 0.30.30.3(对应分裂点 97.597.597.5)

- 以年收入 656565 将样本分为两部分,计算基尼指数:

-

-

决策树构建过程

-

第1轮结果

-

以是否有房作为分裂点的基尼指数为 0.3430.3430.343

-

以婚姻状况为分裂特征、以 married 作为分裂点的基尼指数为 0.30.30.3

-

以年收入作为分裂特征、以 97.597.597.5 作为分裂点的基尼指数为 0.30.30.3

-

-

第2轮

-

样本 222、444、666、999 的类别都是 nonono,已经达到最大纯度,该节点不需要再继续分裂

-

样本 111、333、555、777、888、101010 中仍然包含 444 个 nonono 和 222 个 yesyesyes,该节点未达到要求的纯度,需要继续划分

-

右子树的数据集变为 111、333、555、777、888、101010,在该数据集中计算不同特征的基尼指数,选择基尼指数最小的特征继续分裂

-

-

重复上述过程,直到构建完成整个决策树。

-

4.4 三种决策树的对比

| 名称 | 提出时间 | 分支方式 | 特点 |

|---|---|---|---|

| ID3 | 1975 | 信息增益 | 1. ID3只能对离散属性的数据集构成决策树 2. 倾向于选择取值较多的属性 |

| C4.5 | 1993 | 信息增益率 | 1. 缓解了ID3分支过程中总喜欢偏向选择值较多的属性 2. 可处理连续数值型属性,也增加了对缺失值的处理方法 3. 只适合于能够驻留于内存的数据集,大数据集无能为力 |

| CART | 1984 | 基尼指数 | 1. 可以进行分类和回归,可处理离散属性,也可以处理连续属性 2. 采用基尼指数,计算量减小 3. 一定是二叉树 |

5 案例:泰坦尼克号生存预测

5.1 决策树API介绍

- 类定义 :

class sklearn.tree.DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=None, random_state=None) - 参数说明 :

criterion:特征选择标准,可选"gini"(代表基尼系数,默认,对应 CART 算法)或"entropy"(代表信息增益)min_samples_split:内部节点再划分所需的最小样本数min_samples_leaf:叶子节点最少样本数max_depth:决策树的最大深度

5.2 案例:泰坦尼克号生存预测

-

案例背景:

- 1912年4月15日,在她的处女航中,泰坦尼克号在与冰山相撞后沉没,在2224名乘客和机组人员中造成1502人死亡;

- 造成海难失事的原因之一是乘客和机组人员没有足够的救生艇。尽管是否能够幸存有一些运气因素,但有些人比其他人更容易生存,比如妇女,儿童和上流社会;

- 有了遇难和幸运数据,运用机器学习工具来预测哪些乘客可幸免于悲剧;

-

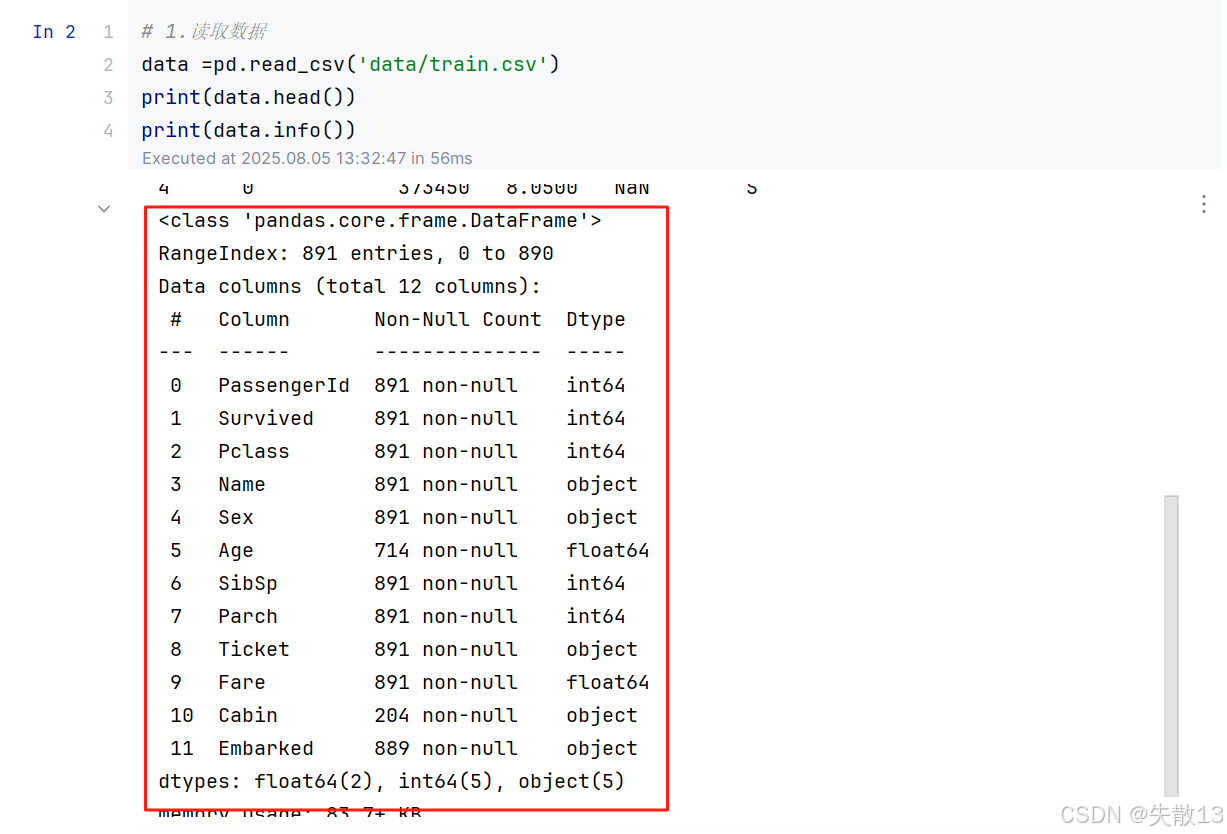

数据情况:

-

数据集中的特征包括:

-

Pclass是社会经济阶层的代码; -

age存在数据缺失;

-

-

导包:

python# 0.导包 import pandas as pd from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier from sklearn.metrics import classification_report from sklearn.tree import plot_tree import matplotlib.pyplot as plt -

读取数据:

python# 1.读取数据 data =pd.read_csv('data/train.csv') print(data.head()) print(data.info()) -

数据处理:

python# 2.数据处理 x = data[['Pclass', 'Sex', 'Age']].copy() y = data['Survived'].copy() print(x.head(10)) # 对x中的'Age'列的缺失值进行处理,使用'Age'列的均值来填充缺失值,并且直接在原数据上进行修改(inplace=True) x['Age'].fillna(x['Age'].mean(), inplace=True) print(x.head(10)) # 对x进行独热编码处理,将分类变量转换为虚拟变量 x = pd.get_dummies(x) # 打印处理后x的前10行数据,查看独热编码后的数据形式 print(x.head(10)) x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2)独热编码(One-Hot Encoding)是一种将分类变量转换为数值型变量的编码方式。它通过创建一个二进制向量来表示每个分类变量的不同取值。

原理 :对于一个具有 nnn 个不同取值的分类变量,独热编码会将其转换为 nnn 个二进制列。每个二进制列对应一个取值,当该取值出现时,对应的二进制列为 111,其余为 000。

示例:假设有一个分类变量"颜色",其取值为"红"、"绿"、"蓝"。使用独热编码后,会生成三个新的二进制列:"颜色_红"、"颜色_绿"、"颜色_蓝"。对于每个样本:

- 如果样本的颜色是"红",则"颜色_红"为 111,"颜色_绿"和"颜色_蓝"为 000

- 如果样本的颜色是"绿",则"颜色_绿"为 111,"颜色_红"和"颜色_蓝"为 000

- 如果样本的颜色是"蓝",则"颜色_蓝"为 111,"颜色_红"和"颜色_绿"为 000

作用:独热编码的主要作用是将分类变量转换为数值型变量,以便于机器学习算法处理。许多机器学习算法(如决策树、逻辑回归等)只能处理数值型数据,而不能直接处理分类数据。通过独热编码,可以将分类数据转换为数值型数据,从而使得这些算法能够处理分类数据。

优点:

- 能够有效地处理分类变量。

- 不会引入新的顺序关系,因为每个分类变量的取值都是独立的。

缺点:

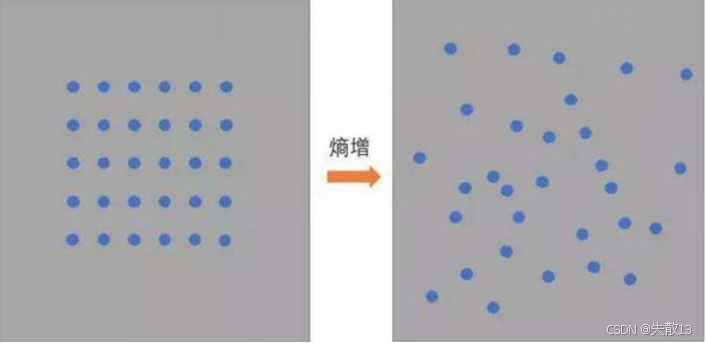

- 当分类变量的取值较多时,会生成大量的新列,可能导致维度灾难。

- 会增加数据的稀疏性。

在泰坦尼克号乘客生存预测案例中,使用

pd.get_dummies(x)对x进行独热编码处理,就是将x中的分类变量(如Pclass、Sex)转换为数值型变量,以便于后续的机器学习算法处理。 -

模型训练:

python# 3.模型训练 model =DecisionTreeClassifier() model.fit(x_train,y_train) -

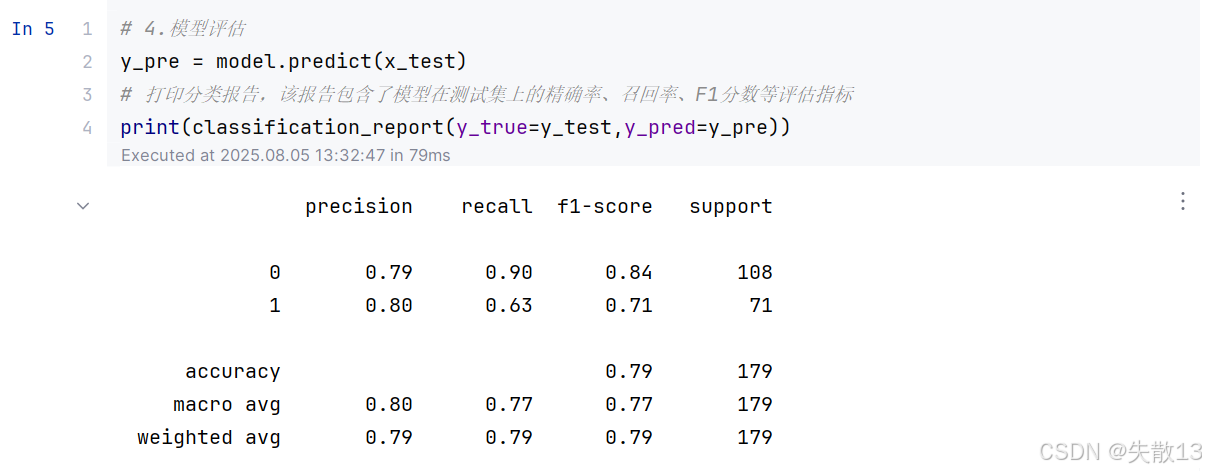

模型评估:

python# 4.模型评估 y_pre = model.predict(x_test) # 打印分类报告,该报告包含了模型在测试集上的精确率、召回率、F1分数等评估指标 print(classification_report(y_true=y_test,y_pred=y_pre))

precision(精确率):模型预测为正类的样本中,实际为正类的比例- 类别 0 的精确率为 0.79,表示模型预测为类别 0 的样本中,有 79% 的样本实际为类别 0

- 类别 1 的精确率为 0.80,表示模型预测为类别 1 的样本中,有 80% 的样本实际为类别 1

recall(召回率):实际为正类的样本中,被模型预测为正类的比例- 类别 0 的召回率为 0.90,表示实际为类别 0 的样本中,有 90% 的样本被模型预测为类别 0

- 类别 1 的召回率为 0.63,表示实际为类别 1 的样本中,有 63% 的样本被模型预测为类别 1

f1-score(F1 分数):精确率和召回率的调和平均值,综合考虑了精确率和召回率- 类别 0 的 F1 分数为 0.84

- 类别 1 的 F1 分数为 0.71

support(支持数):每个类别的样本数量- 类别 0 有 108 个样本

- 类别 1 有 71 个样本

accuracy(准确率):模型预测正确的样本数占总样本数的比例,为 0.79macro avg(宏平均):对每个类别的评估指标进行平均- 宏平均精确率为 0.80

- 宏平均召回率为 0.77

- 宏平均 F1 分数为 0.77

weighted avg(加权平均):根据每个类别的样本数量对评估指标进行加权平均- 加权平均精确率为 0.79

- 加权平均召回率为 0.79

- 加权平均 F1 分数为 0.79

-

可视化:

python# 5.可视化 plot_tree(model) plt.show()

6 CART回归树

6.1 CART回归树 VS CART分类树

-

预测输出:

- CART分类树预测输出的是一个离散值

- CART回归树预测输出的是一个连续值

**离散值(Discrete Values)**是指只能取特定的、不连续的值的数据。这些值通常是整数,且相邻两个值之间没有其他可能的取值

- 特点:取值是有限的或可数的;相邻两个值之间没有中间值。

- 示例 :

- 性别:男、女。

- 年龄分组:儿童、青年、中年、老年。

- 产品评分:1星、2星、3星、4星、5星。

- 应用场景 :

- 分类问题:例如,判断一封邮件是垃圾邮件还是正常邮件。

- 计数问题:例如,统计一个班级的学生人数。

**连续值(Continuous Values)**是指可以在一定范围内取任意值的数据。这些值可以是整数,也可以是小数,且相邻两个值之间可以有无限多个中间值。

- 特点:取值是无限的或不可数的;相邻两个值之间可以有中间值。

- 示例 :

- 身高:1.75米、1.76米、1.77米等。

- 体重:65.5公斤、65.6公斤、65.7公斤等。

- 温度:25.5℃、25.6℃、25.7℃等。

- 应用场景 :

- 回归问题:例如,预测房价、股票价格等。

- 测量问题:例如,测量物体的长度、重量、温度等。

区别总结

特征 离散值 连续值 取值方式 只能取特定的、不连续的值 可以在一定范围内取任意值 取值数量 有限的或可数的 无限的或不可数的 相邻值之间是否有中间值 没有 有 示例 性别、年龄分组、产品评分 身高、体重、温度 应用场景 分类问题、计数问题 回归问题、测量问题 在实际应用中,离散值和连续值的处理方法有所不同。例如,在构建决策树时,对于离散值,通常采用信息增益或基尼指数等方法来选择最优划分点;对于连续值,则需要将其离散化,然后再进行处理。

-

划分依据:

- CART分类树使用基尼指数作为划分、构建树的依据

- CART回归树使用平方损失作为划分、构建树的依据

-

叶子节点预测:

- 分类树使用叶子节点多数类别作为预测类别

- 回归树则采用叶子节点里均值作为预测输出

6.2 简介

-

CART回归树的平方损失公式为:

Loss(y,f(x))=(f(x)−y)2 \text{Loss}(y, f(x)) = (f(x) - y)^2 Loss(y,f(x))=(f(x)−y)2

- 其中,f(x)f(x)f(x) 是模型对样本 xxx 的预测值,yyy 是样本 xxx 的真实值;

-

以一个只有1个特征 xxx 和目标值 yyy 的数据集为例,构建CART回归树

-

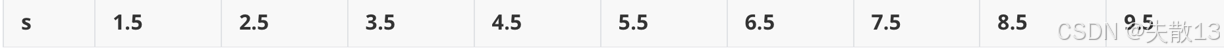

排序特征并确定待划分点:

-

将特征 xxx 的值排序,并取相邻元素均值作为待划分点;

-

例如,特征 xxx 的值为 1,2,3,4,5,6,7,8,9,101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 101,2,3,4,5,6,7,8,9,10,对应的待划分点为 1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.51.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.51.5,2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5;

-

-

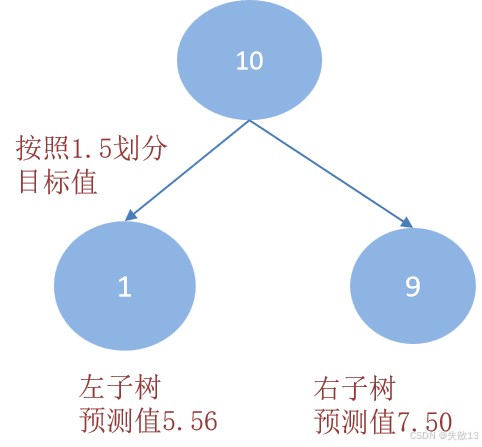

计算每个划分点的平方损失 。以划分点 1.51.51.5 为例:

-

R1R1R1 为小于 1.51.51.5 的样本个数,样本数量为 111,其输出值为 5.565.565.56,即 R1=5.56R1 = 5.56R1=5.56

-

R2R2R2 为大于 1.51.51.5 的样本个数,样本数量为 999,其输出值为:

R2=5.7+5.91+6.4+6.8+7.05+8.9+8.7+9+9.059=7.50 R2 = \frac{5.7 + 5.91 + 6.4 + 6.8 + 7.05 + 8.9 + 8.7 + 9 + 9.05}{9} = 7.50 R2=95.7+5.91+6.4+6.8+7.05+8.9+8.7+9+9.05=7.50

-

该划分点的平方损失为:

L(1.5)=(5.56−5.56)2+[(5.7−7.5)2+(5.91−7.5)2+⋯+(9.05−7.5)2]=0+15.72=15.72 L(1.5) = (5.56 - 5.56)^2 + [(5.7 - 7.5)^2 + (5.91 - 7.5)^2 + \dots + (9.05 - 7.5)^2] = 0 + 15.72 = 15.72 L(1.5)=(5.56−5.56)2+[(5.7−7.5)2+(5.91−7.5)2+⋯+(9.05−7.5)2]=0+15.72=15.72

-

-

确定最优划分点:

-

计算所有待划分点的平方损失,选择平方损失最小的划分点作为最优划分点;

-

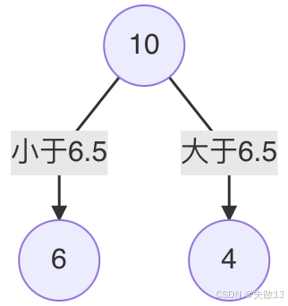

例如,当划分点 s=6.5s = 6.5s=6.5 时,平方损失 m(s)m(s)m(s) 最小,所以第1个划分变量为特征 xxx,切分点为 6.56.56.5;

-

-

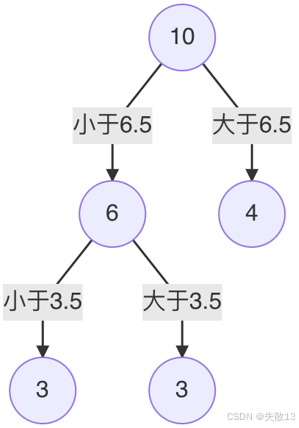

递归划分:

-

对左子树的6个节点计算每个划分点的平方损失,找出最优划分点;

-

例如,当 s=3.5s = 3.5s=3.5 时,平方损失 m(s)m(s)m(s) 最小,所以左子树继续以 3.53.53.5 进行分裂;

-

-

停止划分:假设在生成3个区域之后停止划分,最终得到回归树。每个叶子节点的输出为挂在该节点上的所有样本均值。

-

-

CART回归树构建过程小结

- 选择一个特征,将该特征的值进行排序,取相邻点计算均值 作为待划分点

- 根据所有划分点,将数据集分成两部分:R1R1R1 和 R2R2R2

- R1R1R1 和 R2R2R2 两部分的平方损失相加作为该切分点平方损失

- 取最小的平方损失的划分点,作为当前特征的划分点

- 以此计算其他特征的最优划分点、以及该划分点对应的损失值

- 在所有的特征的划分点中,选择出最小平方损失的划分点,作为当前树的分裂点

6.3 CART回归树 VS 线性回归

-

已知数据:

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 5.56 5.7 5.91 6.4 6.8 7.05 8.9 8.7 9 9.05 -

需求:分别训练线性回归模型和回归决策树模型,并对它们的预测效果进行对比;

-

导包:

python# 0 导包 import numpy as np from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor from sklearn.linear_model import LinearRegression import matplotlib.pyplot as plt -

数据:

python# 1.数据 x = np.array(list(range(1,11))).reshape(-1,1) y = np.array([5.56, 5.70, 5.91, 6.40, 6.80, 7.05, 8.90, 8.70, 9.00, 9.05])reshape(-1, 1)的作用:- 第二个参数

1表示调整后数组的列数固定为 1 - 第一个参数

-1是一个特殊值,表示 "自动计算该维度的大小",即根据原始数组的总元素数和其他维度的固定值,自动推断出合适的行数

- 第二个参数

-

模型训练:

python# 2.模型训练 model1 = DecisionTreeRegressor(max_depth=1) model2 = DecisionTreeRegressor(max_depth=3) model3 = LinearRegression() model1.fit(x,y) model2.fit(x,y) model3.fit(x,y) -

模型预测:

python# 3.模型预测 x_test = np.arange(0.0, 10.0, 0.01).reshape(-1, 1) y_pre1 = model1.predict(x_test) y_pre2 = model2.predict(x_test) y_pre3 = model3.predict(x_test) -

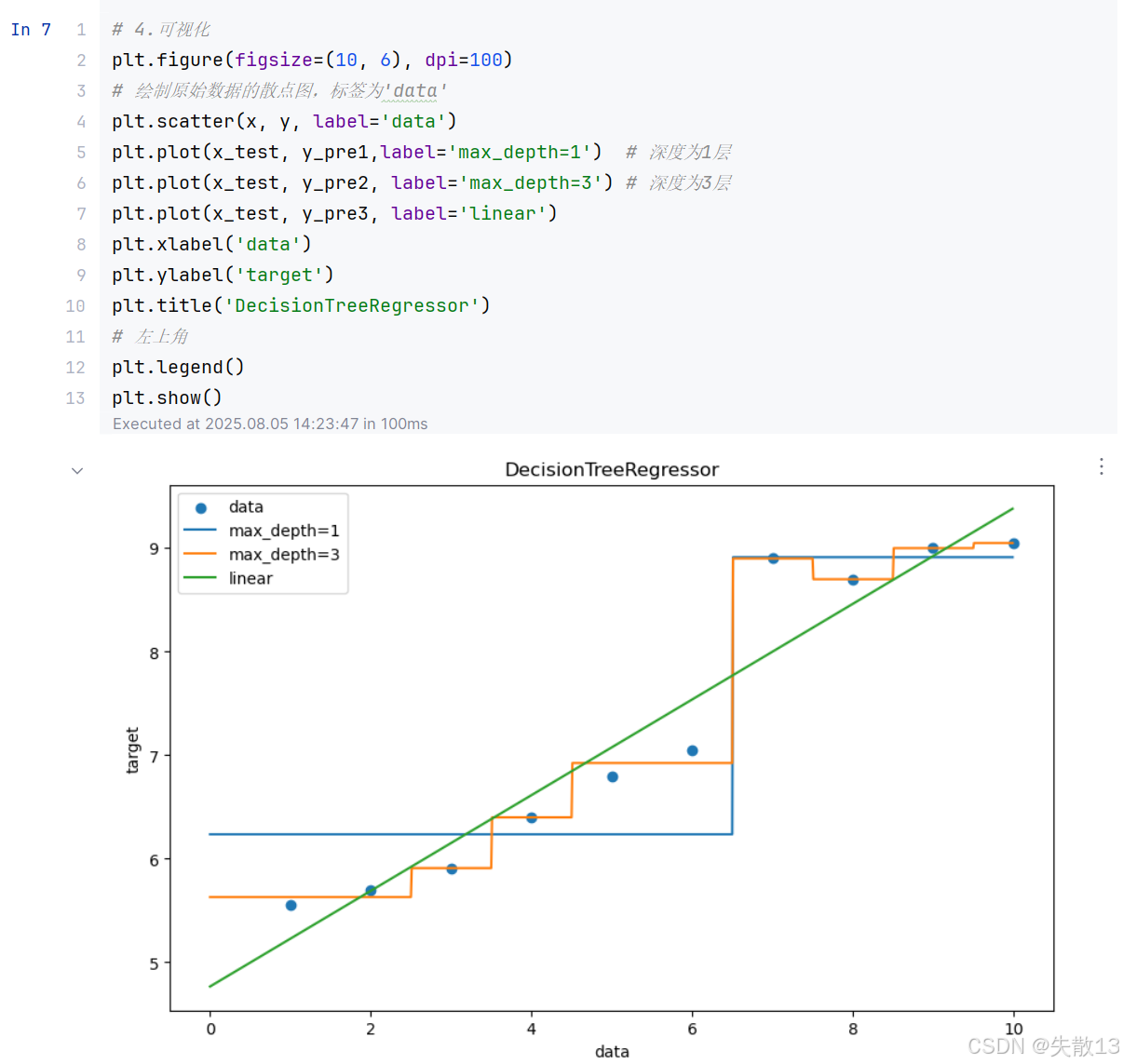

可视化:

python# 4.可视化 plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=100) # 绘制原始数据的散点图,标签为'data' plt.scatter(x, y, label='data') plt.plot(x_test, y_pre1,label='max_depth=1') # 深度为1层 plt.plot(x_test, y_pre2, label='max_depth=3') # 深度为3层 plt.plot(x_test, y_pre3, label='linear') plt.xlabel('data') plt.ylabel('target') plt.title('DecisionTreeRegressor') # 左上角 plt.legend() plt.show()

-

结论:

- 线性回归是一条直线,决策树是曲线

- 树的拟合能力是很强的,易过拟合

7 剪枝

7.1 决策树正则化 - 剪枝

- **为什么要剪枝?**决策树剪枝是一种防止决策树过拟合的正则化方法,通过剪枝可以提高决策树的泛化能力;

- 剪枝:剪枝是指将子树的节点全部删掉,使用叶子节点来替换;

- 剪枝方法

- 预剪枝:在决策树生成过程中,对每个节点在划分前先进行估计。若当前节点的划分不能带来决策树泛化性能的提升,则停止划分并将当前节点标记为叶节点;

- 后剪枝:先从训练集生成一棵完整的决策树,然后自底向上地对非叶节点进行考察。若将该节点对应的子树替换为叶节点能带来决策树泛化性能的提升,则将该子树替换为叶节点。

7.2 预剪枝&后剪枝

-

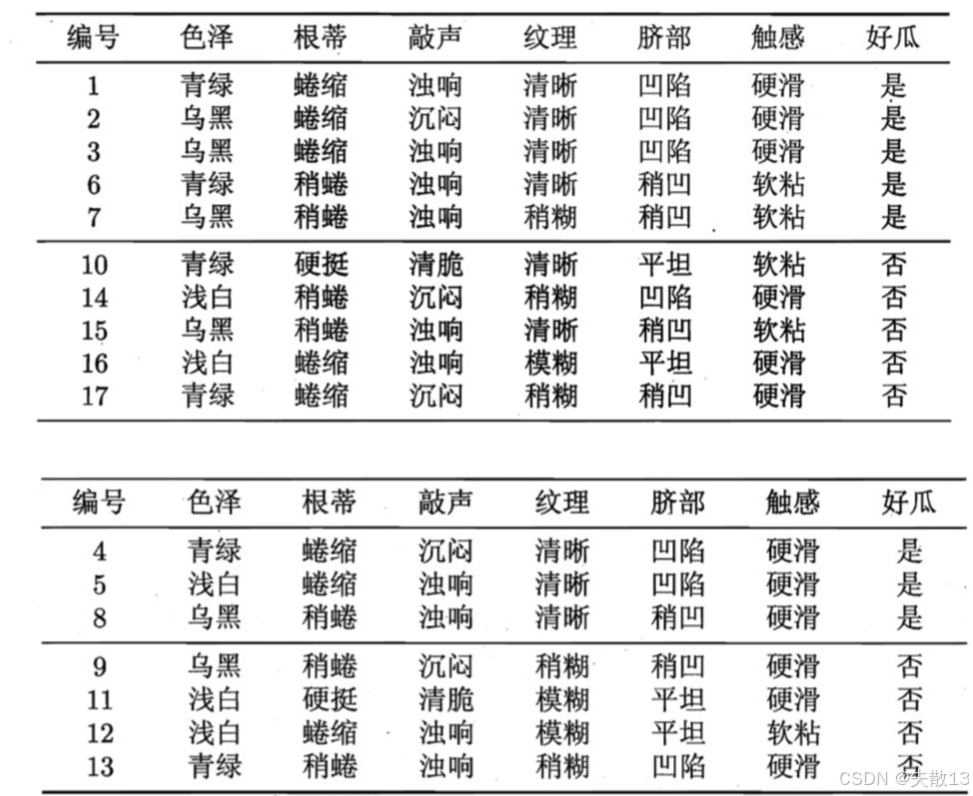

已知:数据集和验证集

-

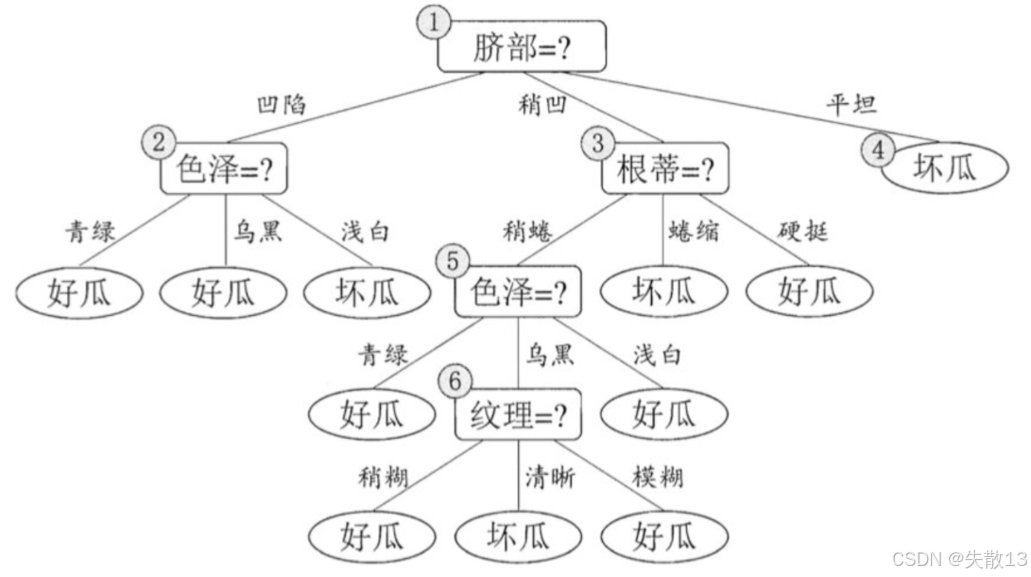

决策树如下:

-

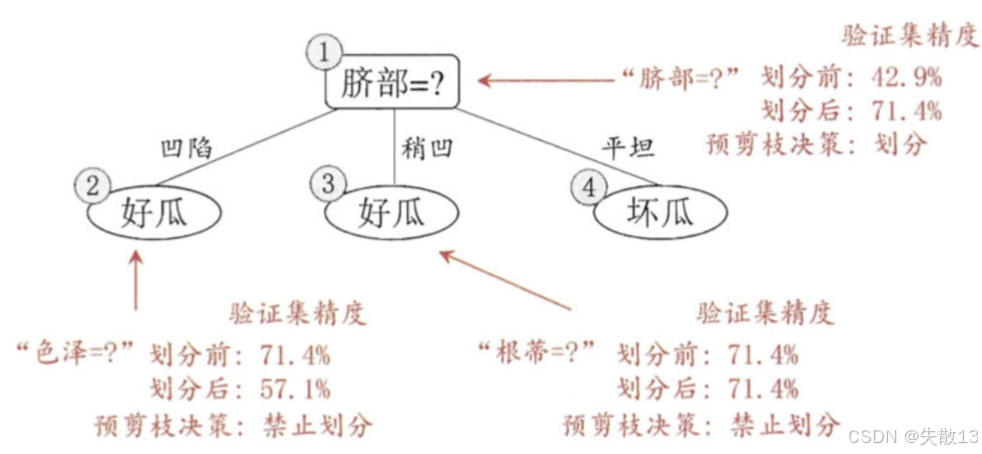

预剪枝:预剪枝在决策树生成过程中,对每个节点在划分前进行估计,若当前节点的划分不能带来泛化性能的提升,则停止划分。例如:

- 在"脐部=?"的划分中,划分前的验证集精度为42.9%,划分后的验证集精度为71.4%,因此预剪枝决策为划分

- 而在"色泽=?"和"根蒂=?"的划分中,划分后的验证集精度下降或不变,因此预剪枝决策为禁止划分;

-

后剪枝:后剪枝先从训练集生成一棵完整的决策树,然后自底向上地对非叶节点进行考察。若将该节点对应的子树替换为叶节点能带来泛化性能的提升,则将该子树替换为叶节点。例如:

- 在原始分支"色泽=?"的验证集精度为57.1%,剪枝后的验证集精度为71.4%,因此后剪枝决策为剪枝;

- 在原始分支"纹理=?"的验证集精度为42.9%,剪枝后的验证集精度为57.1%,因此后剪枝决策为剪枝;

-

剪枝技术对比

剪枝技术 优点 缺点 预剪枝 使决策树的很多分支没有展开,不仅降低了过拟合风险,还显著减少了决策树的训练、测试时间开销 有些分支的当前划分虽不能提升泛化性能,但后续划分却有可能导致性能的显著提高;预剪枝决策树也带来了欠拟合的风险 后剪枝 比预剪枝保留了更多的分支。一般情况下,后剪枝决策树的欠拟合风险很小,泛化性能往往优于预剪枝 后剪枝先生成,后剪枝。自底向上地对树中所有非叶子节点进行逐一考察,训练时间开销比未剪枝的决策树和预剪枝的决策树都要大得多