摘要

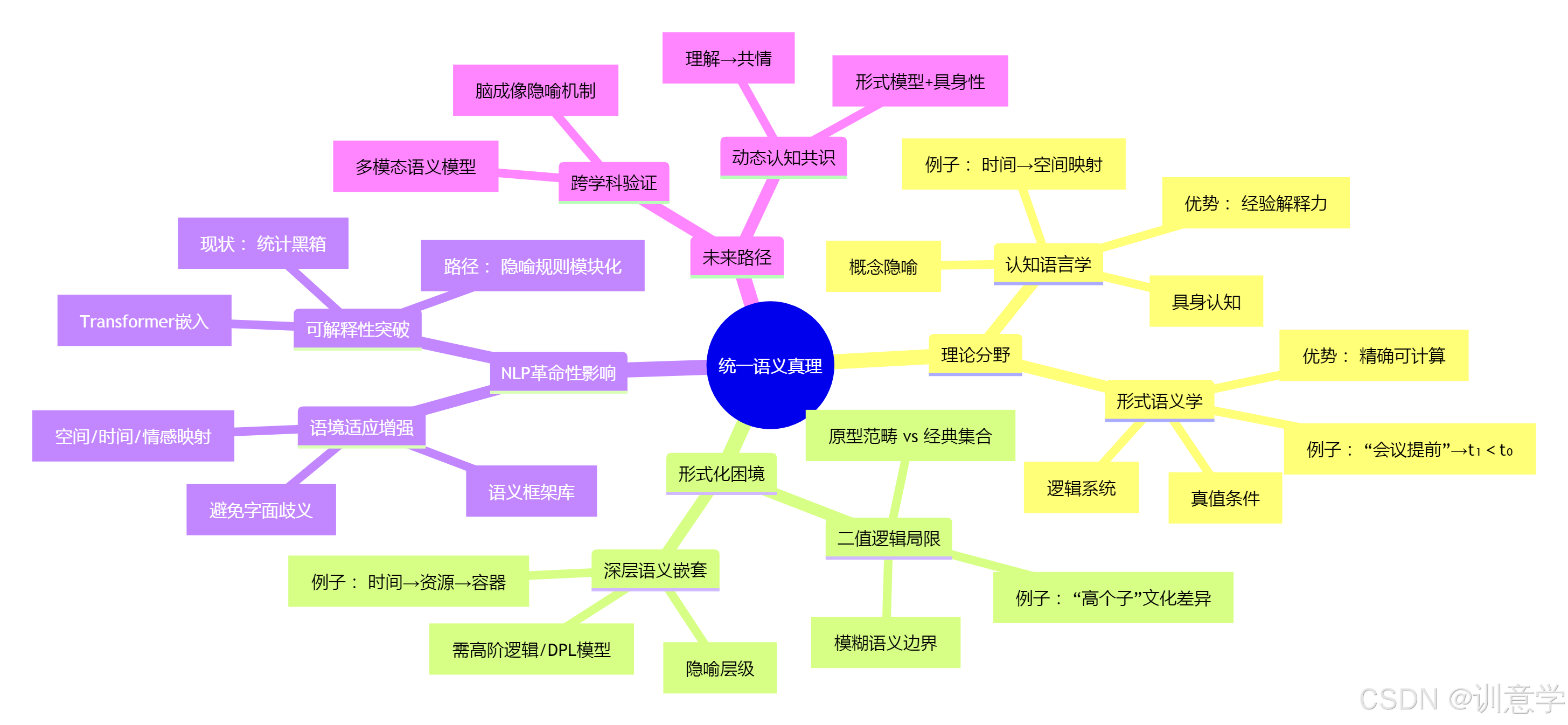

本报告旨在深入探讨语义学领域的核心议题:是否存在一种跨语言、跨文化的统一语义真理(Unified Semantic Truth)。报告首先梳理了形式语义学与认知语言学两大理论流派的核心分野,前者强调基于逻辑真值条件的意义解构,后者则主张意义源于人类共通的具身经验。随后,报告基于截至2025年的最新研究进展,分析了将这一普遍语义现象进行形式化所面临的困境,特别是经典二值逻辑在处理语义模糊性上的局限,以及深层语义的复杂嵌套结构。核心部分论证了,若能构建一个兼容形式逻辑与认知内容的统一理论,将对自然语言处理(NLP)领域产生革命性影响,尤其是在突破当前大语言模型"黑箱"困境、提升AI可解释性(Interpretability)以及增强深层语义分析的语境适应能力方面。报告最后展望,这一"统一真理"的探寻并非指向一个静态的数学公式,而是一个动态演进的认知共识,其最终实现有赖于认知科学、计算语言学与人工智能的跨学科深度融合。

一、引言:语义学"统一真理"的追问与当代语境

自古以来,"意义"的本质及其普遍性问题始终是哲学与语言学探索的核心。进入21世纪,尤其是在大型语言模型(LLM)展现出惊人能力但其内部机理仍显晦涩的今天,这一古老命题被赋予了全新的紧迫性。我们追问:在纷繁复杂的人类语言之下,是否存在一种共通的、不以特定语言或文化为转移的"语义真理"?这一问题的答案,不仅关系到我们对人类心智的理解,更直接决定了人工智能能否实现真正意义上的"深层语义理解"。

当前,对这一问题的探索主要在两大理论阵营中展开: 形式语义学(Formal Semantics) 和 认知语言学(Cognitive Linguistics) 。形式语义学继承了逻辑哲学传统,致力于用符号化的形式系统精确描述意义 ;而认知语言学则根植于心理学和认知科学,强调语言是认知过程的产物,其普遍性源于人类共通的认知机制与身体经验 。这两者在方法论上的根本差异,构成了我们探寻统一语义理论的起点和核心挑战 。本报告将系统梳理这两大理论的争议与融合可能,并结合2025年的最新技术进展,剖析统一语义真理的形式化对NLP,特别是对Transformer等主流模型架构的深远影响。

二、核心理论分野:形式逻辑与具身经验的对峙

2.1 形式语义学:基于真值条件的精确世界

以理查德·蒙太古(Richard Montague)的理论为旗帜,形式语义学主张自然语言的语义可以、也应该被翻译成精确的形式化逻辑系统 。其核心信念是 真值条件语义学(truth-conditional semantics) ,即一个句子的意义,等同于其为"真"所必须满足的条件。例如,对于句子「会议提前了」,其意义可以被严格解构为一组逻辑命题:存在一个原定时间点 t₀ 和一个实际执行时间点 t₁,并且满足 t₁ < t₀ 这一逻辑关系。通过引入一阶逻辑、类型论和集合论等数学工具,形式语义学能够将模糊的自然语言转化为可计算、可推理的符号表示,例如将"所有鸟都会飞"表示为逻辑公式 ∀x (Bird(x) → CanFly(x))。

这种方法的巨大优势在于其精确性和可计算性,为机器处理语言提供了一套明确的、无歧义的规则体系,构成了早期符号主义AI的理论基石 。

2.2 认知语言学:源于经验映射的意义生成

与形式语义学的抽象与普适逻辑不同,以乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)的 概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory, CMT) 为代表的认知语言学,将意义的根源拉回到人类的身体经验和认知互动中 。该理论认为,语义并非一个与经验世界无关的独立符号系统,而是 具身认知(embodied cognition) 的直接产物 。

一个典型的例子是"时间"概念。在汉语中我们说「提前」、在英语中是「ahead of schedule」,日语中则是「前倒し」。这种跨语言的共性,在认知语言学看来,并非巧合,而是源于一个普遍的 概念隐喻:"时间是空间" 。具体而言,人类通过"向前行走以迈向未来目标"的身体经验,将"空间上的前方"投射到了"时间上的未来",从而构建了"时间点前移等同于事件发生得更早"这一语义关联。这种理论的洞见在于其强大的解释力,它能说明形式逻辑难以触及的语义现象。例如,为何人们对"损失"(如时间提前导致的准备不足)的焦虑感,通常强于对"获得"(如时间推迟带来的额外准备)的愉悦感,这无法用简单的逻辑真值解释,却能从"时间作为一种不可逆转的有限资源"这一深层经验隐喻中找到根源。

2.3 融合的初步探索与挑战

显然,两派理论的根本分歧在于对"意义"本质的界定。然而,学术界早已认识到二者并非完全对立。近年来,融合两者的尝试不断涌现。例如,研究者们提出了 "统一概念理论"(Unified Concept Theory, UCT) ,试图用数学形式化的方法整合概念、认知语言学和心理学理论 。同时,也有学者致力于为认知语言学建立形式化框架,以系统地描述自然语言的句法和语义 。

然而,融合之路充满挑战。一个核心难题在于,认知语言学所强调的许多现象,如语境依赖、意义的动态生成等,都对传统的形式化工具构成了挑战,目前仍缺乏成熟的计算工作来捕捉这些复杂的推理过程 。这表明,尽管统一的愿景诱人,但在理论和技术层面,我们仍处于动态的探索阶段 。

三、统一语义真理的形式化:困境与前沿进展

3.1 跨语言语义普遍性的实证证据与计算验证

尽管理论融合存在困难,但跨语言语义现象的普遍性已获得广泛的实证支持。除了经典的语言类型学研究(如Greenberg 1963年发现多类语言用空间"上/下"表达数量"多/少"),进入2025年,我们正通过大规模跨语言模型以前所未有的方式验证这些普遍性。

以 XLM-R (Cross-lingual Language Model - RoBERTa) 为代表的多语言预训练模型,通过在包含上百种语言的海量文本上进行训练,学习到了深层次的跨语言共性表征 。这些模型在XTREME 、XNLI等跨语言理解基准上的成功表现 间接证明了不同语言在句法和语义层面存在可迁移的"通用结构"。例如,一个在英语问答数据上微调的模型,无需额外训练就能在一定程度上理解斯瓦希里语或泰卢固语的问题,这暗示了模型可能捕捉到了超越具体语言的、更抽象的语义关系。

然而,截至2025年,这种计算验证也暴露了深刻的局限性。现有的大多数多语言数据集和模型训练数据严重偏向英语和少数高资源语言 。这意味着我们所谓的"普遍性"发现,可能只是在"以英语为中心的语言圈"内的规律,其在广大低资源语言中的有效性仍有待检验。诸如TyDi QA 这类旨在覆盖更多样化语言类型的数据集的出现,正是为了弥补这一鸿沟,但全面的、均衡的跨语言语义数据仍然稀缺。

3.2 形式化面临的核心障碍

将这些普遍但又复杂的语义现象形式化,我们面临两大核心障碍:

-

二值逻辑的局限性 :经典逻辑的"非真即假"原则,与人类语言中普遍存在的 模糊性(vagueness) 和 原型效应(prototype effects) 严重冲突。例如,"高个子"的标准是什么?这个概念的边界因文化、语境而异,无法用一个固定的身高数值(如

>180cm)来精确界定。同样,"悲伤"与"难过"的语义关系也不是简单的等同或不等,而是存在高度重叠但又有细微差别的原型范畴,这与经典集合论的清晰边界假设背道而驰。 -

深层语义的嵌套结构 :人类的语义网络是高度复杂和递归的。以"时间"为例,它不仅被隐喻为"资源"(「时间就是金钱」),"资源"又可被进一步隐喻为"容器"(「花光所有时间」),形成"时间 → 资源 → 容器"的多层隐喻映射链。这种深层的嵌套结构,无法通过一阶逻辑的单层谓词关系(如

Time(x) → Resource(x))来完整刻画,需要引入更高阶的逻辑或动态语义模型才能捕捉其复杂性。

四、对自然语言处理(NLP)的革命性影响:从黑箱到可解释的逻辑

若能克服上述障碍,构建一个整合了形式精确性和认知解释力的统一语义理论,并将其成功形式化,将对当前NLP技术产生颠覆性影响。

4.1 现状:基于统计关联的"黑箱"语义理解

当前最先进的NLP模型,如基于Transformer架构的BERT和GPT系列,其强大的能力主要源于在海量数据上学习到的复杂统计模式 。然而,它们的"黑箱"特性也备受诟病 。模型做出决策的内部逻辑往往难以追溯和解释。例如,当模型判断「会议提前」可能是一个负面事件时,它依据的可能仅仅是训练数据中该短语与"延误"、"成本增加"、"压力"等词汇的高频共现,而非真正理解了"时间作为宝贵资源的意外损耗"这一深层语义框架。

4.2 破局之路:整合认知规则以增强可解释性与性能

统一语义理论的形式化,为我们打开了通往 可解释AI(XAI) 的大门。其核心思想是将人类共通的认知规律,如概念隐喻和原型范畴,编码为可计算的模块或约束,并将其集成到现有模型中。

具体实现路径可能如下:

-

编码隐喻映射规则为可计算模块 :认知语言学揭示了大量系统性的隐喻映射规则(如"争论是战争"、"理论是建筑")。我们可以将这些规则形式化为知识图谱或符号规则集。例如,将"争论是战争"的映射关系(如"立场"→"阵地","论点"→"武器","驳倒"→"摧毁")编码成一个可计算模块。

-

将模块嵌入Transformer架构:这个"隐喻模块"可以被嵌入到Transformer架构中,以增强其语义理解和可解释性。技术上,这可以通过多种方式实现:

- 注入结构化知识:在模型的训练或推理阶段,将编码好的隐喻知识作为外部知识源注入模型 。

- 修改模型架构 :设计专门的层或组件来处理这些认知规则。近期(2025年)已有研究探索在Transformer中插入 稀疏自编码器(Sparse Autoencoders, SAEs) 以学习和提取可解释的特征 。类似地,我们可以设计一个"认知映射层",专门负责识别和应用隐喻规则,使其推理过程变得透明。

- 构建可解释程序 :另一个前沿方向是"Transformer Programs",尝试将训练好的模型权重分解为人类可读的程序代码 。一个形式化的统一语义理论将为生成这种可解释程序提供坚实的理论基础。

通过这种方式,当模型处理"他在辩论中捍卫 了自己的立场"时,它不仅能通过词向量的相似性进行处理,还能激活"争论是战争"的隐喻框架,从而"理解"这是一个对抗性场景。模型的决策不再仅仅是统计上的猜测,而是基于可追溯的语义逻辑,其可解释性将得到本质提升 。

4.3 深化语义分析:实现动态的语境框架切换

深层语义分析的终极挑战在于处理意义的语境适应性 。例如,"苹果"一词,在「晚饭后我吃了一个苹果」中指向水果,而在「苹果公司发布了新款手机」中则指向科技品牌。人类能够毫不费力地进行这种切换,是因为我们掌握了不同的 语义框架(Semantic Frames)。

一个统一的语义理论将为AI提供一个包含核心认知框架(如空间、时间、社交、商业等)的 "语义框架库" ,以及框架之间的映射和切换规则(如隐喻转换)。当模型遇到一个句子时,它可以根据上下文线索,动态地激活最相关的语义框架,从而进行精准的消歧。这将有效避免目前模型常犯的"字面主义"错误,例如将"时间很紧迫"错误地理解为物理空间上的狭小。

五、结论与展望

对"统一语义真理"的探寻,在2025年的今天,正从纯粹的哲学思辨和理论建构,走向与计算科学和人工智能紧密结合的实证阶段。本报告的研究表明,这个"统一真理"不太可能是一个放之四海而皆准的、僵化的数学公理体系。更确切地说,它是一种基于人类共同生理结构和互动经验而形成的动态认知共识。

要完整地描绘并应用这一共识,我们既需要形式语义学的逻辑工具 (如高阶逻辑、类型论)来实现精确的计算建模,也离不开认知语言学的经验视角(如隐喻、转喻、意象图式)来解释意义的生成和演化根源。

展望未来,尽管截至2025年,我们尚未看到专门用于实现和部署统一语义理论的成熟软件工具或框架 的结果均表明缺乏此类特定工具),但研究趋势明确指向这一方向 。随着认知神经科学(例如,通过脑成像技术验证隐喻在人脑中的加工机制)与多模态AI(结合视觉、听觉和语言信息来学习世界模型)的进一步突破,我们有理由相信,这一理论层面的"认知共识"将逐步转化为可计算、可验证、可部署的形式化系统。

届时,AI将不仅仅是语言模式的模仿者,而可能成为真正意义上能够"理解"语言背后所蕴含的人类经验、情感与文化的"共情者"。这,或许正是自然语言处理"深层语义分析"所追求的终极目标。