最近我迷上了做小工具,想把日常里最费时的那件小事解决掉:一堆 Word 文档要快速、稳定地转成 PDF,最好一键搞定、跨机器也能跑。我不想再和各种安装环境斗智斗勇,于是干脆把引擎都搬到项目里,让它在我这台电脑先稳住,再考虑分享给别人。

整件事看起来简单,真正做起来却绕不开四个麻烦:不同机器的依赖差异、中文字体和复杂排版的不确定、批量转换下资源波动、以及用户对"现在到底在做什么"的感知落差。我最后选了一条很"工程"的路:多引擎共存、主路径失败就回退、优先用内置二进制降低环境成本、用后台线程把可用性与路径验证都做成"无感知异步"。我更在乎"可预测的稳定",而不是某一条路径的"满血跑分"。

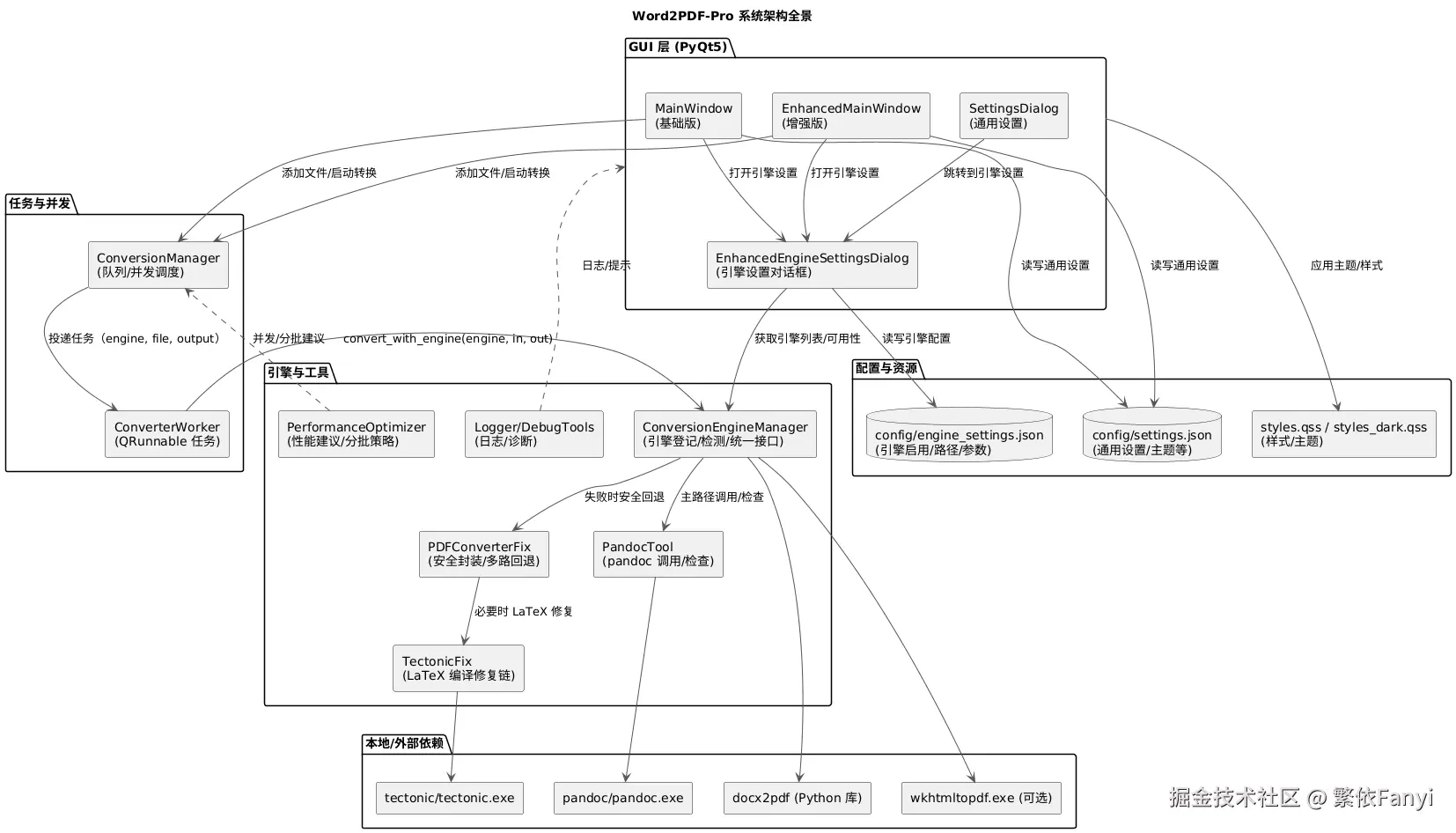

架构全景:把复杂装进一个看得见的盒子

我先用 PyQt5 搭了一个主窗口:拖拽文件/文件夹、列表展示、总体/单项进度、日志输出、打开输出目录等都走通;随后我把常用操作和状态做了更清晰的聚合(增强版主窗口),并把"引擎设置"独立出来,做成一整页"引擎卡片墙"。每张卡有启用开关、描述、路径、测试按钮和最关键的状态标签,用"✅/❌"直接告诉你"这台机器上现在能不能用"。所有耗时检测都在后台线程进行,UI 不被卡住。

系统的部件与关系,我更愿意用一张"部件图"讲清楚:GUI 层、任务与并发、引擎与工具、配置与资源,以及本地/外部依赖之间的边界与协作。

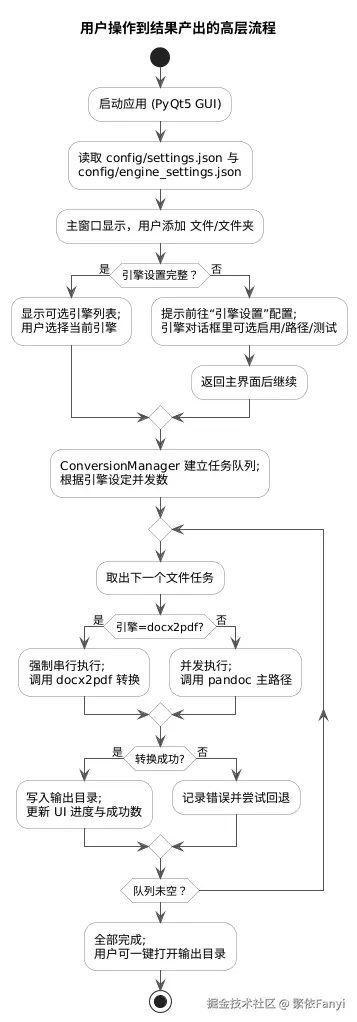

从用户点击到结果产出,我也画了一条高层流程:如果引擎没配好,就引导去设置;有配置就直接跑;docx2pdf 强制串行,pandoc 有限度并发;失败则进入回退链。用户视角简洁直接。

转换管线与回退链:我更在乎"把文件交出来"

点"开始转换"的那一刻,我希望任务按队列稳稳地过一遍,进度顺滑、出错能解释、最好能自动自救。骨架在 workers/converter.py:每个文档是一个 QRunnable,由 ConversionManager 管理队列与并发。docx2pdf 强制单线程(COM/OLE 与 Office 后台状态易互相影响),pandoc 允许多线程但有限度,避免系统被吃爆。输出路径规则尽量保留原目录结构,避免批量后用户"迷路",同名自动去重。

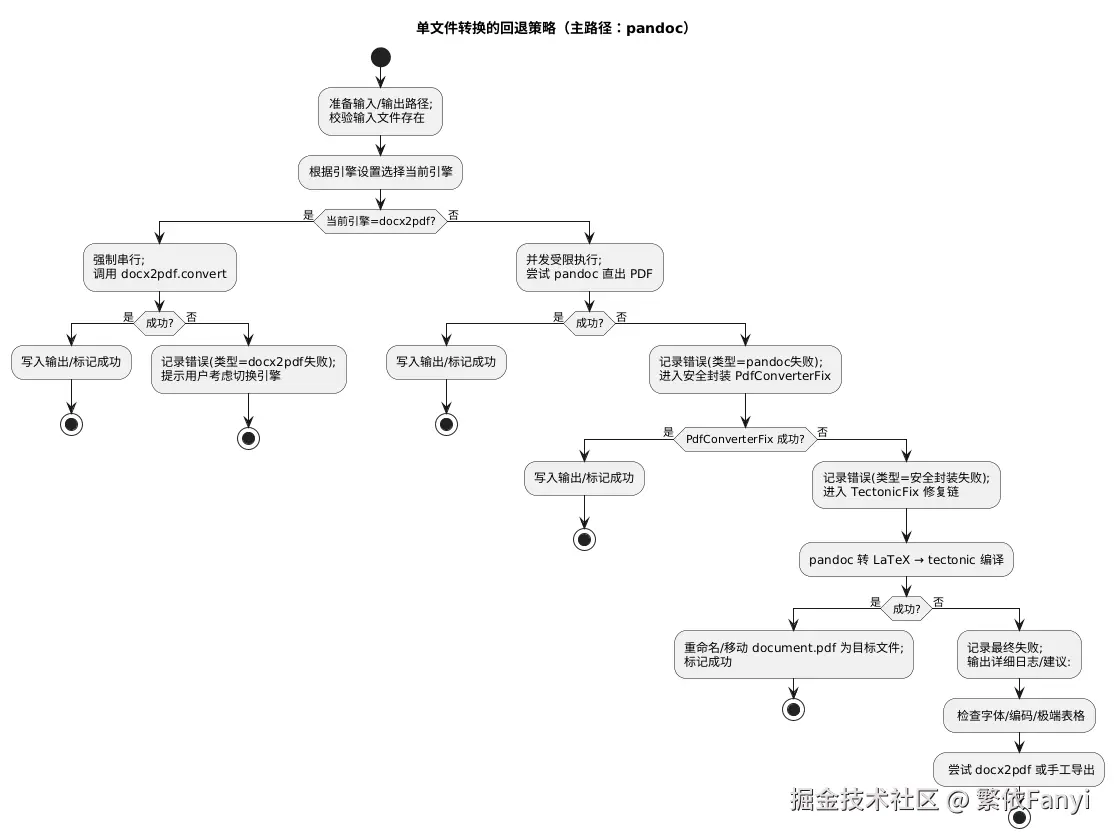

主路径选了 pandoc,一方面项目自带可执行文件(pandoc/pandoc.exe),另一方面纯文本与常见排版表现稳定;直出 PDF 常走 XeLaTeX/Tectonic。失败就回退:先走安全封装(utils/pdf_converter_fix.py),再走 LaTeX 修复链(utils/tectonic_fix.py),把 docx 转 LaTeX,让 tectonic 编译 PDF;必要时设置 FONTCONFIG_PATH/TECTONIC_CACHE_DIR,避免字体与缓存问题。最终实在不成,我会给出"可行动"的建议,而不是一个模糊的"失败"。

回退策略的决策图大致如此:

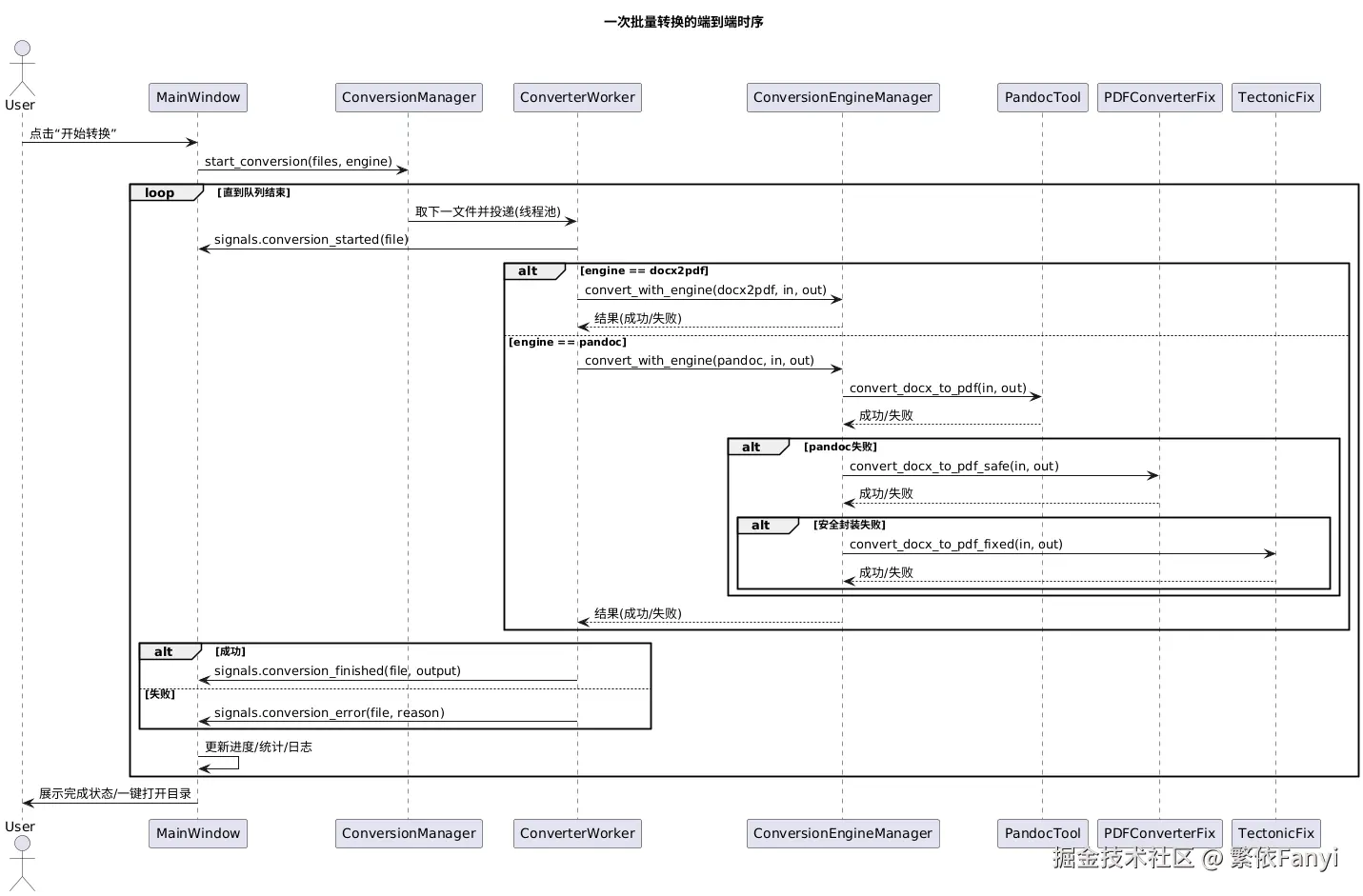

端到端来看,用户、GUI、队列、工作线程、引擎管理器与各子工具之间的协作是这样的:

为了不让 UI 卡住,我所有 GUI 更新都通过 pyqtSignal 回主线程;为了避免"黑箱等待",我给任务挂了一个轻量的 QTimer 做"在跑"的节拍;为了让子进程调用更稳,每次调用都带超时,并在 Windows 上对路径和 .exe 后缀做了兼容;LaTeX 编译的缓存与字体用环境变量隔离,尽量减少并发时的冲突。

引擎设置对话框:一页把"启用/路径/测试/状态"讲清楚

我把"引擎选择和路径配置"从通用设置里拿出来,做成可滚动的"引擎卡片墙"。每张卡用一个状态标签告诉你"✅ 可用 / ❌ 不可用",并给"路径-测试-验证结果"独立一套小流程。对需要外部程序的引擎(tectonic、wkhtmltopdf、pandoc、xelatex)展开路径配置;docx2pdf 作为 Python 模块只做 import 检查,不强制路径。

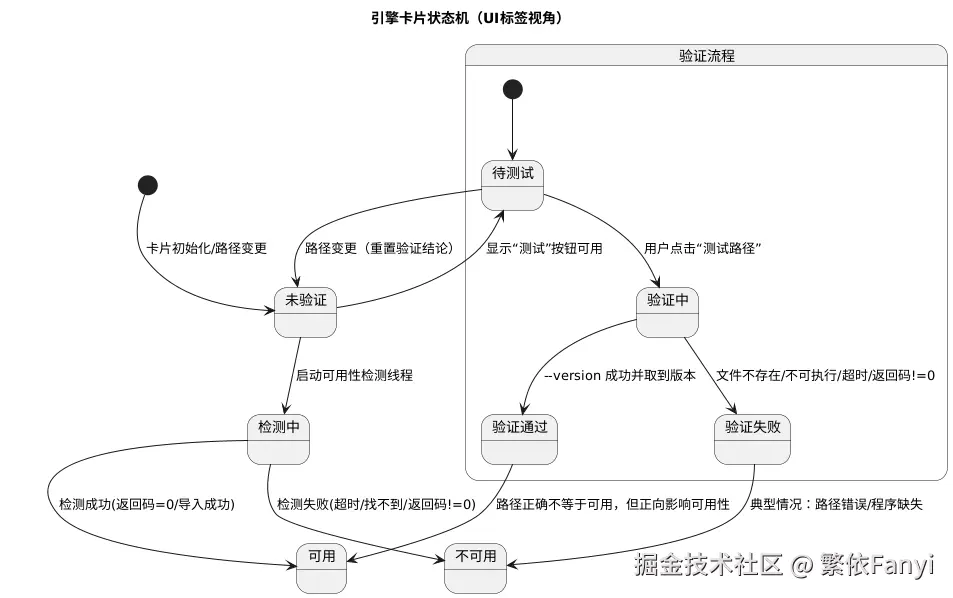

技术上我拆了两个后台线程:EngineStatusChecker 负责"引擎在当前机器是否可用",EnginePathValidator 负责"所填路径是否真的正确"。前者可能走系统 PATH,后者以"--version"拿到第一行版本信息作为"验证通过"。路径变化会重置"验证状态"为"未验证",并触发一次新的可用性检测,避免"刚可用、改完还显示可用"的错觉。

这张卡片在我脑子里是一台小状态机:

配置持久化用 config/engine_settings.json,把每张卡的启用、路径和特定参数(如 tectonic 的 use_system_fonts、wkhtmltopdf 的 page_size/encoding)都记下来;下次打开先"回放"配置,再触发一次异步检测,确保你看到的是"当下的结论"。主窗口则根据"已启用的引擎"生成下拉列表,勾选即出现、取消即消失,不强迫先配完才允许开始。

性能与并发:快是手段,稳才是目标

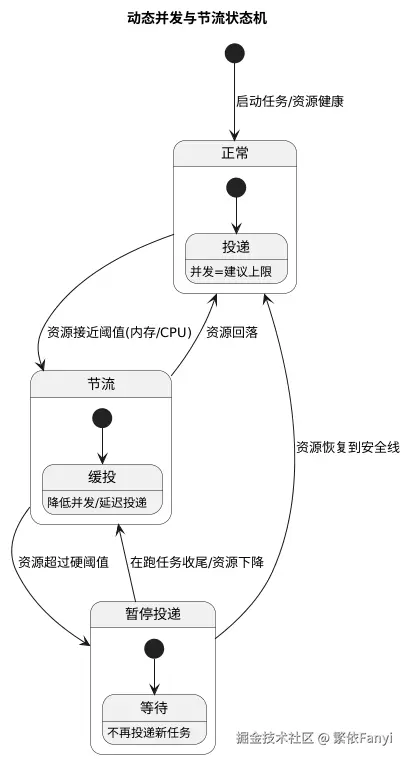

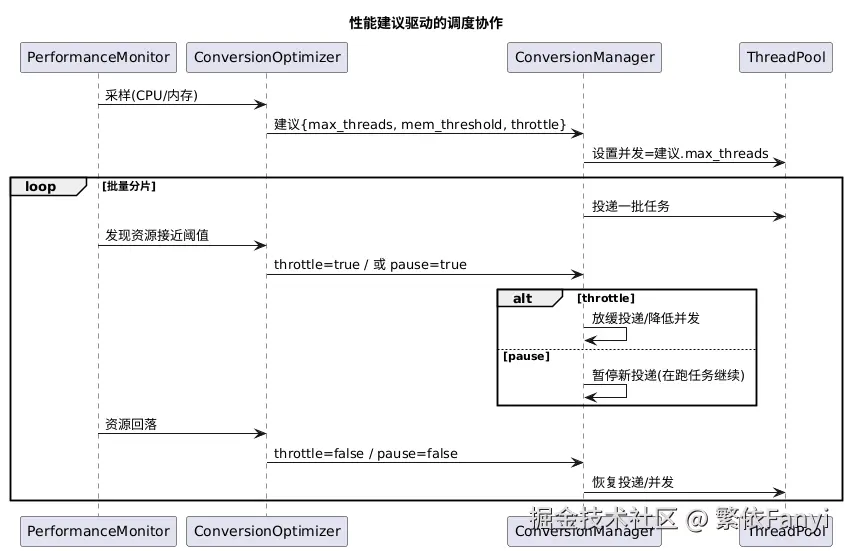

我吃过"无脑开满线程"的亏:风扇先嚎,系统变慢,引擎还报莫名其妙的错。我的策略是"动态并发与软节流":让能并发的引擎适度并发,让不稳的引擎串行;采样 CPU/内存,建议一个安全并发值;接近阈值就减速、超过硬阈值就暂停投递(不打断正在跑的任务),资源回落后再恢复。批量时做"按复杂度分片",避免重型文档扎堆拉峰;队列排序上优先跑小文档,给用户"流水不断"的完成感。

动态并发与节流的状态心智图:

调度协作的时序也很直接:采样------给建议------设置并发------投递任务------接近阈值减速/暂停------资源回落恢复。

为什么我宁愿让 docx2pdf 串行?这不是性能问题,是稳定性问题。它背后调的是 Office 的 COM/OLE,多实例抢资源、焦点和后台进程状态时很容易打架,最常见的就是"对象忙/拒绝访问"。串行是最省心的安全带,把并发留给 pandoc,大多数场景已经足够快。

安装与环境自检:不把你变成"环境工程师"

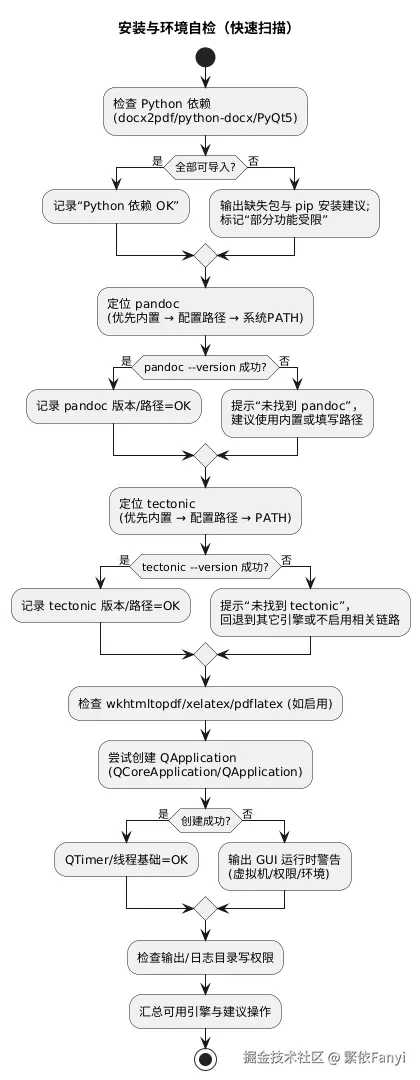

我尽量让"能跑起来"这件事笨一点也稳一点。项目随包带两个关键二进制(pandoc.exe、tectonic.exe),优先使用内置,再看配置路径,最后才是系统 PATH;docx2pdf 作为 Python 库靠 import 判断;wkhtmltopdf 如启用,则优先你在设置里填的路径。

一键自检直接运行 verify_installation.py:检查 Python 依赖、命令行引擎、GUI/线程运行时,提前暴露"最可能挡路"的问题;试写日志与输出目录,避免跑到一半才发现没权限;最后输出一份"清单式"的结论:有什么能用、什么需要装、下一步怎么做。

自检流程大致如此:

常见问题的"最快自救"我也做了约定俗成的处理:路径带空格统一加引号;中文字体缺失可启用 tectonic 的"使用系统字体配置"或补常见字体;Defender 拦截子进程时允许可执行文件运行或白名单项目目录;长路径与非 ASCII 文件名尽量放在短路径目录;docx2pdf 的"对象忙/拒绝访问"建议切回 pandoc 或保证没有后台 WINWORD.EXE 挂着。

零配置最快路径很简单:双击 run.bat 或 python app.py 启动 GUI,默认走内置 pandoc;先用 test_documents/ 与 test_folder_structure/ 里的样例跑一圈,能立刻看到输出路径的保留规则;第一次启动建议点开"引擎设置"看一眼卡片上的"✅/❌",心里更有底。

几段小代码:我在实现里在意的点

下面几段小示例,能大致感知我在实现里抓的"关键点"。

- 一个"安全调用 pandoc"的外观(伪代码式示意):

python

# utils/pandoc_tool.py 的方法风格示意

success, error = pandoc_tool.convert_docx_to_pdf(

input_file=path_in,

output_file=path_out,

extra_args=["--pdf-engine=xelatex"] # 或根据设置自动决定

)

if not success:

# 失败类型尽量带可行动信息

logger.log_error(f"pandoc 转换失败: {error}")- 工作线程把 UI 更新"丢回主线程"的习惯用法:

python

class ConversionSignals(QObject):

started = pyqtSignal(str)

progress = pyqtSignal(str, int, str) # file, progress, status

finished = pyqtSignal(str, str) # file, output

error = pyqtSignal(str, str) # file, reason

class ConverterWorker(QRunnable):

def __init__(self, file, engine, outdir):

super().__init__()

self.file, self.engine, self.outdir = file, engine, outdir

self.signals = ConversionSignals()

@pyqtSlot()

def run(self):

self.signals.started.emit(self.file)

# ... 执行转换,中间用 QTimer 做"在跑"的节拍 ...

ok, out_or_msg = self._do_convert()

if ok:

self.signals.finished.emit(self.file, out_or_msg)

else:

self.signals.error.emit(self.file, out_or_msg)- 引擎卡片的"路径测试"与"可用性检测"分离:

python

# 点击"测试路径"仅验证路径可执行与版本

self.validator_thread = EnginePathValidator(engine_name, path)

self.validator_thread.validation_finished.connect(self.on_validation_finished)

self.validator_thread.start()

# 卡片初始化或路径变化时,独立启动"可用性检测"

self.status_checker = EngineStatusChecker(engine_name, path, needs_path=True)

self.status_checker.status_checked.connect(self.on_status_checked)

self.status_checker.start()这些习惯其实就是:UI 不阻塞、失败可解释、配置可回放、路径与可用性是两个维度、子进程调用要把路径/超时/环境变量当一等公民。

收尾与展望:把"稳态退路"当作一条产品能力

这件小事从"我想要什么"讲到了"我怎么做、为什么这样做、失败会怎样、怎么把它做稳"。我更在乎把复杂装进一个看得见的盒子,让用户能控制、能理解、能修复;更在乎为复杂环境准备一条"稳态退路",用回退链救火,比盲目追求单一路线的"满血通杀"更有工程意义。

未来我会把"启动即用"的体验再往前推一步:第一次启动做引导,自动检测并建议启用的引擎组合;补齐 HTML 路线,在复杂排版场景中更稳;做一个"监视文件夹"的后台模式,静默把新文档都转出来;外加一个 CLI 子命令,让它在流水线里也好用;再做一个"问题---对策"的知识弹窗,你遇到最常见的三个坑时,不用翻文档,点开就能解决。

一个简短的路线图,帮我自己也记住下一步该做什么: