一、示例场景

在日常开发里,经常会遇到这么一个尴尬场景:

你要用的库早就存在了,而且功能挺好用,但它的接口风格和你项目里约定的完全不一样。

这时候怎么办?直接在业务代码里写一堆兼容代码?以后换库的时候全项目大面积改动?

------这就是典型的"接口不对路"的问题。

适配器模式(Adapter)就是专门解决这个问题的,它的作用就一句话:

把"不兼容"的接口用一个中间层翻译一下,让它能无缝接入到现有系统。

假设我们有一个老的日志库 OldLogger,只能用 logMessage(std::string) 来写日志。

但在项目中,我们已经约定使用统一接口 ILogger,提供 info()、error() 方法。

我们不希望在业务里到处写 logMessage("[INFO] ..."),所以需要用适配器来包装。

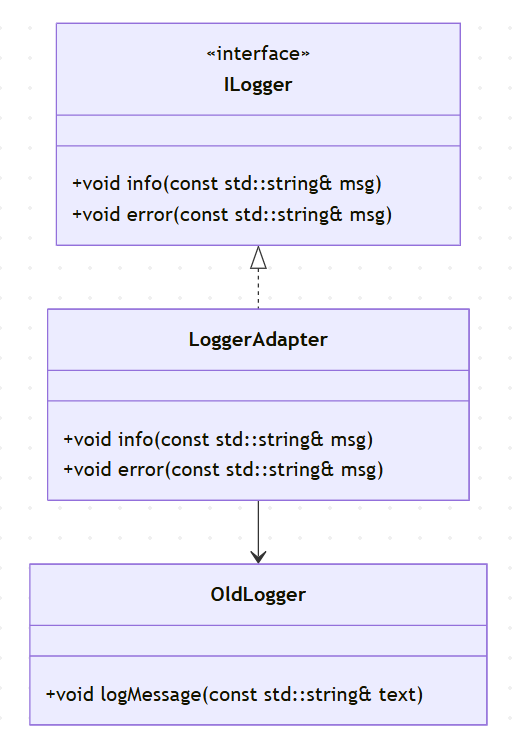

二、类图

三、代码实现

通过 LoggerAdapter 把旧的 OldLogger 包装成统一的 ILogger 接口,让客户端代码可以直接用 info() 和 error() 方法,而不用关心底层的老接口。

cpp

#include <iostream>

#include <string>

// 目标接口(Target)

struct ILogger {

virtual ~ILogger() = default;

virtual void info(const std::string& msg) = 0;

virtual void error(const std::string& msg) = 0;

};

// 遗留类(Adaptee)

class OldLogger {

public:

void logMessage(const std::string& text) {

std::cout << "[OldLogger] " << text << std::endl;

}

};

// 适配器(Adapter)

class LoggerAdapter : public ILogger {

public:

LoggerAdapter(OldLogger& old) : oldLogger_(old) {}

void info(const std::string& msg) override {

oldLogger_.logMessage("[INFO] " + msg);

}

void error(const std::string& msg) override {

oldLogger_.logMessage("[ERROR] " + msg);

}

private:

OldLogger& oldLogger_;

};

// 客户端(Client)

int main() {

OldLogger legacy;

LoggerAdapter logger(legacy);

logger.info("system started");

logger.error("something went wrong");

return 0;

}输出结果

cpp

[OldLogger] [INFO] system started

[OldLogger] [ERROR] something went wrong四、使用体会

适配器模式在代码里看上去并不复杂,就是多写一个类包一层。

但它的价值不在代码量,而在解耦:

-

业务代码只依赖统一的接口,不和遗留库绑死;

-

将来如果换成别的日志库,只要改适配器实现,业务完全不用动;

-

旧接口和新接口的差异,都集中在适配器里消化掉了。

这也是我喜欢的一点:适配器就是专门处理"接口不统一"这个麻烦的。

五、总结

适配器模式本质上就是"旧瓶装新酒":

-

瓶子是新接口(

ILogger), -

酒是旧实现(

OldLogger), -

适配器就是把酒灌进新瓶子的过程。

下次遇到类似场景时,不妨先想一想是不是可以写个 Adapter,把问题收敛到一个地方去处理。这样以后维护起来,心态会轻松很多。