一、企业数字化背景下的三大热门关键词

在当前企业加速推进数字化转型的背景下,如何以更低的成本、更快的速度实现系统集成与业务应用落地,已成为IT与业务部门共同关注的核心议题。面对日益复杂的系统架构、不断增长的数据交互需求以及敏捷交付的压力,低代码(Low-Code)、无代码(No-Code)和iPaaS(Integration Platform as a Service) 成为近年来被频繁提及的技术解决方案。

这三类平台虽常被并列讨论,但其定位、能力边界和技术目标截然不同。许多企业在选型过程中容易混淆它们的功能范畴,误将"快速开发"等同于"系统集成",或将"可视化配置"视为万能工具。这种认知偏差往往导致项目延期、集成瓶颈甚至数据孤岛加剧。

本文旨在从技术视角出发,深入剖析低代码、无代码与iPaaS的核心差异,结合实际应用场景与架构特性,为企业提供理性选型依据,并探讨未来三者融合发展的可能路径。

二、核心概念与基本特性

1.低代码平台(Low-Code)

低代码平台通过图形化界面、拖拽式组件和预置模板,大幅降低传统软件开发门槛。它允许开发者通过少量编码或脚本扩展功能,适用于构建中等复杂度的企业级应用,如ERP模块、工单系统、审批流程等。

典型代表包括OutSystems、Mendix,以及国内部分厂商提供的私有化部署方案。其主要优势在于缩短开发周期、提升迭代效率,尤其适合拥有一定IT团队但资源有限的中大型企业。

然而,低代码也存在局限:对底层架构控制力弱,难以处理高并发或深度定制场景;长期依赖特定平台可能导致厂商锁定(Vendor Lock-in)。

2.无代码平台(No-Code)

无代码进一步简化了开发过程,完全依赖可视化操作完成应用搭建,用户无需任何编程知识即可创建表单、问卷、轻量级CRM或营销活动页面。Airtable、Notion、简道云等工具是典型代表。

这类平台的目标用户主要是业务人员、运营团队或中小企业主。它的最大价值在于赋能非技术人员自主构建工具,减少对IT部门的依赖。

但无代码的短板同样明显:逻辑处理能力有限,难以对接复杂系统接口,且在数据一致性、权限治理方面较薄弱,不适合承载核心业务系统。

3.iPaaS(Integration Platform as a Service)

iPaaS专注于跨系统间的数据流动与服务集成,提供API管理、数据映射、消息队列、事件触发、实时同步等功能。其本质是构建企业级数据管道与集成中枢,而非应用开发平台。

主流iPaaS产品包括Dell Boomi、MuleSoft Anypoint、Apache Camel,以及国产平台如RestCloud iPaaS。该平台支持多种协议(REST/SOAP/JMS/FTP等),具备强大的ETL能力与调度机制,广泛应用于ERP与CRM对接、主数据同步、微服务治理等场景。

iPaaS的优势在于解耦异构系统、统一数据标准、支持大规模并发集成任务。不过,其学习曲线相对陡峭,通常需要专业数据工程师或集成专家进行设计与维护。

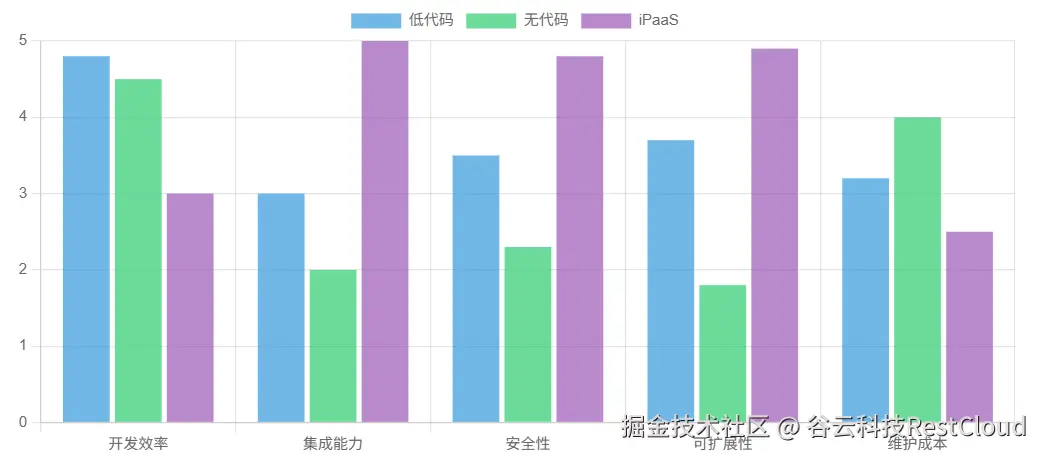

三、应用侧的差异化分析

尽管三类平台都强调"可视化"和"效率提升",但在实际应用维度上存在根本性差异。

举例来说,一家零售企业若需开发一个门店巡检App,可使用低代码平台快速搭建界面与流程;若仅需收集客户反馈表单,则可用无代码工具实现;而当该企业的POS系统、会员系统与电商平台之间需要每日自动同步订单与库存时,就必须依赖iPaaS来建立稳定可靠的数据链路。

四、架构与技术栈对比

从底层架构看,三者的实现方式也有显著区别:

-

低代码平台通常采用前后端分离架构,前端为可视化设计器,后端生成运行时代码(如Java/.NET),部署在私有服务器或云环境。其扩展性受限于平台本身的插件生态。

-

无代码平台多基于SaaS模式,所有逻辑运行在服务商云端,用户无法访问底层基础设施,灵活性较低,安全合规风险较高,尤其在金融、医疗等行业面临挑战。

-

iPaaS平台则更注重分布式集成能力。以RestCloud iPaaS为例,平台采用微服务架构,支持本地化部署与混合云集成,内置高性能数据引擎,能够处理百万级数据行的批量同步任务。同时支持Kafka、RabbitMQ等消息中间件接入,适配事件驱动架构(Event-Driven Architecture),满足现代企业对实时性的要求。

在安全性方面,iPaaS普遍提供细粒度权限控制、数据加密传输(TLS)、审计日志记录等功能,符合ISO 27001、GDPR等合规标准。相比之下,部分无代码平台在敏感数据处理上缺乏透明机制,存在潜在泄露风险。

五、选型与决策建议

企业在选择技术路径时,应综合评估以下因素:

1.企业规模与IT能力

小型企业或初创公司可优先考虑无代码工具解决轻量需求; 中大型企业若已有成熟IT团队,建议引入低代码+iPaaS组合,兼顾应用开发与系统集成; 对于集团型企业或多系统并存的组织,iPaaS往往是不可或缺的基础设施。

2.业务复杂度与集成广度

若业务流程涉及多个SaaS系统(如Salesforce、金蝶、用友、钉钉),必须借助iPaaS打通数据流; 单一系统内的功能增强,可通过低代码实现; 临时性、一次性需求可用无代码快速验证。

3.成本与长期维护

无代码初期成本低,但随着业务扩展易出现"积木式混乱",后期重构成本高; 低代码许可费用较高,但ROI体现在开发效率提升; iPaaS前期投入较大,但能显著降低系统耦合度,提升整体架构健壮性。

值得注意的是,未来趋势并非三者互斥,而是走向协同。例如,低代码平台可通过调用iPaaS暴露的标准API获取外部数据;而iPaaS也可作为无代码工具的后端支撑,为其提供真实业务系统的连接能力。

六、从概念到落地的理性选择

低代码、无代码与iPaaS并非替代关系,而是数字化生态中的互补角色。它们分别解决了"谁来开发"、"如何快速响应"和"如何打通系统"的问题。

企业不应盲目追逐技术热点,而应回归业务本质:你到底是要做一个新应用,还是要让现有系统真正联动起来?对于大多数中大型组织而言,单一平台难以覆盖全部需求。合理的做法是以iPaaS为数据集成底座,辅以低代码支持敏捷开发,适度引入无代码赋能业务创新------形成"集成先行、开发协同、治理闭环"的技术格局。

在这个过程中,像RestCloud iPaaS这样的国产集成平台,凭借对本地化协议的支持、灵活的部署模式和较高的性价比,正在成为越来越多企业的选择。但这并不意味着它是唯一解,真正的竞争力始终来自于对企业自身架构的理解与规划能力。

技术只是手段,价值才是目的。唯有厘清需求边界,才能避免陷入"工具陷阱",真正实现可持续的数字化跃迁。