为什么叒要造轮子?

最近在开发一个智能体,核心能力之一是数据可视化。用户需要直观的图表来理解数据,而不仅仅是数字。

- 需求: 智能体需要根据用户输入或分析结果,动态生成图表。

- 矛盾点: 调研了现有的几个流行的图表类MCP Server,发现它们几乎都只支持生成静态图片(如PNG, SVG)。静态图缺乏交互性(悬停提示、缩放、图例切换等),用户体验受限,无法满足更深入的数据探索需求。

- 最初的思路: 既然ECharts功能强大、交互性好,社区成熟,那自己封装一个ECharts,生成HTML文件,让智能体调用这个工具提供可交互图表,应该是个可行的方案。当时觉得,这应该是个"分分钟"就能完成的小工具。

实践过程:从"自由"到"稳定"的五次迭代

现实很快证明,这个"分分钟"的项目需要持续优化。以下是经历的五个主要版本及其中的挑战:

版本一:追求最大自由度 - chartOptions 参数(看起来参数极简但是功能强大)

- 设计: 工具核心参数

chartOptions(JSON字符串),智能体需生成完整的ECharts配置项JSON,工具将其嵌入HTML模板返回。 - 优点:

- 灵活性极高: 理论上支持ECharts所有图表类型和配置。

- 挑战:

-

JSON参数过长: 复杂图表配置JSON可达数千甚至上万字符。例如,一个稍显复杂的双Y轴图表配置如下:

json{ "title": { "text": "示例图表" }, "tooltip": { "trigger": "axis" }, "legend": { "data": ["蒸发量", "降水量"] }, "xAxis": { "type": "category", "data": ["一月", "二月", "三月", "四月", "五月", "六月", "七月"] }, "yAxis": [ { "type": "value", "name": "蒸发量", "axisLabel": { "formatter": "{value} ml" } }, { "type": "value", "name": "降水量", "axisLabel": { "formatter": "{value} °C" } } ], "series": [ { "name": "蒸发量", "type": "bar", "data": [2.0, 4.9, 7.0, 23.2, 25.6, 76.7, 135.6] }, { "name": "降水量", "type": "line", "yAxisIndex": 1, "data": [2.0, 2.2, 3.3, 4.5, 6.3, 10.2, 20.3] } ] }这个JSON字符串长度已接近1000字符,更复杂的图表会轻松突破数千甚至上万字符。 -

生成速度慢: 大模型生成超长JSON时流式输出速度明显下降。

-

上下文压力: 超长JSON极易消耗模型上下文窗口,影响后续任务。

-

JSON格式错误频发: 这是最关键的问题。 大模型生成JSON时极易犯低级错误(缺失括号、逗号、引号不匹配等),导致工具内部参数校验失败,调用中断。智能体难以定位错误,修复困难。

-

- 结论: 过度的自由牺牲了稳定性,此方案在复杂场景下不可行。

版本二:内置图表样式,聚焦数据参数

- 设计: 在工具内部预定义常用图表样式和布局 。 工具仅接收核心数据参数:

chartType(图表类型)、title(标题)、xAxisData(X轴数据)、yAxisData(Y轴数据)、seriesData(系列数据)等。 这样一来,生成同样的双Y轴图表,调用参数可以简化为:

json

{

"templateId": "line-chart-tech-blue",

"data": {

"categories": ["一月", "二月", "三月", "四月", "五月", "六月", "七月"],

"series": [

{

"name": "蒸发量",

"data": [2.0, 4.9, 7.0, 23.2, 25.6, 76.7, 135.6]

},

{

"name": "降水量",

"data": [2.0, 2.2, 3.3, 4.5, 6.3, 10.2, 20.3]

}

]

}

}参数字符数减少了80%以上,核心信息(数据)被清晰分离出来。

- 优点:

- 参数大幅简化: 参数量级显著降低(几十到几百字符)。

- 生成速度提升: 大模型只需生成少量关键数据。

- 上下文压力减小: 参数长度可控。

- 挑战:

-

JSON格式错误依然存在: 参数简化后,大模型生成时仍会偶尔出现JSON格式错误 (如数组元素间缺逗号、字符串未加引号),导致工具调用失败。 例如,LLM可能生成如下的JSON:

json{ "templateId": "line-chart-tech-blue", "data": { "categories": ["一月", "二月", "三月"], "series": [ { "name": "蒸发量", "data": [2.0, 4.9, 7.0] }, { "name": "降水量", "data": [2.0, 2.2, 3.3] // <--- 此处可能多一个逗号 }, // <--- 或此处多一个逗号 ] } }这种细微错误在复杂场景下仍会触发工具校验失败。 -

外部修复的局限性: 曾考虑在Workflow中外挂JSON校验/修复模型 ,但这增加了系统复杂度和延迟,且核心问题未在工具内部解决。修复模型本身也可能引入偏差。

-

- 结论: 简化参数有效缓解了主要矛盾,但JSON格式错误问题仍需在工具内部解决。

版本三:尝试JSON自动修复的教训

- 设计: 在工具内部实现基于规则的JSON自动修复逻辑,尝试修复常见格式错误(补全括号、逗号等)。

- 优点:

- 尝试内部解决稳定性问题。

- 挑战:

-

修复效果有限: 只能处理预定义的、模式明确的简单错误 。对于复杂或意外错误(嵌套混乱、键名错误),修复逻辑无能为力或可能引入更严重问题。

-

"偏差放大器"风险: 这是最深刻的教训。原始数据 -> 智能体理解 -> 生成参数,这个过程已有信息损失和潜在偏差。若调用参数再经不可靠的自动修复 ,可能进一步扭曲原始意图 ,导致最终图表与用户需求不符。修复带来的"稳定"可能是虚假的,代价是准确性。

例如,LLM因上下文截断生成:json{ "templateId": "line-chart-tech-blue", "data": { "categories": ["一月", "二月", "三月"], "series": [ { "name": "蒸发量", "data": [2.0, 4.9, 7.0] }, { "name": "降水量", "data": [2.0, 2.2 // <--- 数据点被截断 } ] } }修复器可能补全}使JSON合法,但丢失的3.3数据点永远无法恢复,导致图表展示错误信息。

-

- 结论: 基于简单规则的自动修复风险大于收益,被放弃。

版本四:扁平化参数结构 - 稳定性的突破

- 设计: 彻底简化参数结构,避免嵌套JSON,全部采用扁平化数组 :

titles: string[](标题数组)xAxisLabels: string[](X轴标签数组)seriesNames: string[](系列名称数组)seriesData: number[][](核心数据二维数组)chartTypes: string[](系列类型数组)

实际调用参数示例(类似函数调用风格):

python

# 伪代码表示实际工具调用参数结构

tool_call(

chart_type='bar_line_chart', # 指定组合图表类型

title='蒸发量与降水量', # 单一标题

categories=['一月', '二月', '三月', '四月', '五月', '六月', '七月'],

series_names=['蒸发量', '降水量'],

series_types=['bar', 'line'], # 指定每个系列的类型

series_data=[[2.0, 4.9, 7.0, 23.2, 25.6, 76.7, 135.6],[2.0, 2.2, 3.3, 4.5, 6.3, 10.2, 20.3]] # 系列数据

y_axis_names=['蒸发量 (ml)', '降水量 (°C)'] # Y轴名称

)这种结构将嵌套关系转化为命名约定(如series_data_0对应series_names[0]),极大降低了LLM生成复杂符号的负担。

- 优点:

- 结构极度简单: 参数由多个独立的扁平数组组成,无复杂嵌套。

- 符号数量锐减: 数组结构相比嵌套JSON,所需

{},:,"key"等符号显著减少 ,大模型生成错误概率大幅降低。 - 表现稳定: 实践证明,扁平化数组是大模型最擅长、最稳定生成 的参数格式。工具调用成功率接近100%。

- 校验简单可靠: 工具内部只需检查数组存在性、长度匹配性、数据类型基本正确性。

- 缺点:

- 灵活性受限: 无法支持ECharts所有高级配置,样式和交互细节需在工具内部固化或通过有限参数控制。这是为稳定性付出的必要代价。

- 结论: 这是关键转折点。 通过牺牲部分灵活性换取极高稳定性 ,找到了大模型与工具交互的"最佳实践"。扁平化数组参数设计是我在这个场景中当前阶段的最优解。

版本五:交付升级 - 生成可访问链接

- 设计: 工具生成HTML后,自动上传至对象存储服务(如COS/OSS) ,并返回公开可访问的HTTP下载链接 。

工具返回结果示例:

arduino

"https://your-cos-bucket.com/charts/a1b2c3d4-e5f6-7890-g1h2-i3j4k5l6m7n8.html"- 优点:

- 交付简洁: 智能体只需返回链接,用户点击即可在浏览器中打开完整可交互图表。

- 跨平台兼容: 任何支持浏览器的设备均可访问。

- 持久化与分享: 图表以文件形式存储,可保留和分享。

- 减轻智能体负担: 智能体无需处理HTML渲染或存储逻辑。

- 缺点:

- 运行环境的参差: MCP Server的部署环境会影响HTML文件的上传成败,比如上传COS需要区分内网外网,比如要区分开发环境和IDC。

- 实现要点:

- 工具需集成对象存储SDK。

- 需配置存储桶权限(公开读取或预签名URL)。

- 需考虑文件命名策略和清理策略(可选)。

- 结论: 完成了从"生成内容"到"交付服务"的闭环,提供了生产级用户体验。

过程中的几点认知更新

这个"分分钟"项目,最终演变为对"如何设计大模型友好工具"的深度探索。以下几点认知,我认为比代码实现本身更具普适价值:

-

工具规划:精简胜于冗余,职责必须分明

- 避免"工具泛滥": 工具过多会导致智能体选择困难或误选,影响效果。并非越多越好。

- 坚持单一职责: 每个工具应只做一件事,并做好它。例如,"生成柱状图"、"生成折线图"、"上传文件"应作为独立工具。这使智能体决策更清晰,工具实现和测试更简单。我们最终按主要图表类型拆分了工具。

-

参数设计:极简是王道,ID是理想态

- 追求极致简洁: 大模型对复杂参数结构的理解和生成能力有限。参数设计应尽可能简单。

- 最佳实践:一个ID搞定: 最理想的状态是工具仅需一个标识符(ID) (如

dataId,templateId)。所有复杂数据或配置通过此ID在系统其他地方(数据库、缓存、配置文件)预先定义或准备好。工具仅执行与ID关联的确定性操作。这彻底消除了参数层面的噪声和错误风险。 虽然当前版本未完全实现,但这是未来优化方向(如让智能体先生成数据配置ID,再调用图表工具)。

-

参数描述:清晰、简短、示例、扁平化

- 描述需精准明确: 每个参数的描述必须简短、清晰、无歧义。

- 示例至关重要: 务必为每个参数提供清晰的示例值! 示例是引导大模型正确生成参数的最有效方式。示例应覆盖典型场景和边界情况。

例如,对series_data参数的描述:"series_data": { "type": "array", "items": {"type": "number"}, "description": "第一个数据系列的数据点数组,数值类型。例如: [10, 20, 30]" } - 坚决避免嵌套JSON: 除非绝对必要且能确保稳定性(如版本一被证明不可行),单一参数绝不应使用嵌套JSON对象 。优先使用基本类型(string, number, boolean)和扁平数组(string[], number[])。嵌套结构是大模型生成错误的"高发区"。

-

错误处理:明确原因,给出建议,指引路径

- 错误信息是关键: 工具调用失败时,返回给智能体的错误信息(

message)至关重要。它直接影响智能体(尤其是基于ReAct等框架的智能体)能否理解问题并尝试修复。 - "原因+建议"是标准: 错误信息必须清晰说明失败的具体原因 ,并给出明确的、可操作的修改建议 。

例如,当series_data_0包含非数字时的错误响应:

- 错误信息是关键: 工具调用失败时,返回给智能体的错误信息(

json

{

"error": "Parameter 'series_data_0' contains non-numeric value 'N/A' at index 3.",

"suggestion": "Please ensure all values in 'series_data' arrays are valid numbers. You may need to clean the source data or set a default value like 0 for missing data points."

}- 为智能体提供路径: 良好的错误信息相当于为智能体的"思考-行动"循环(ReAct)提供了明确的下一步行动指引,帮助其从错误中恢复,而非陷入死循环或放弃。这极大提升了系统的鲁棒性和用户体验。

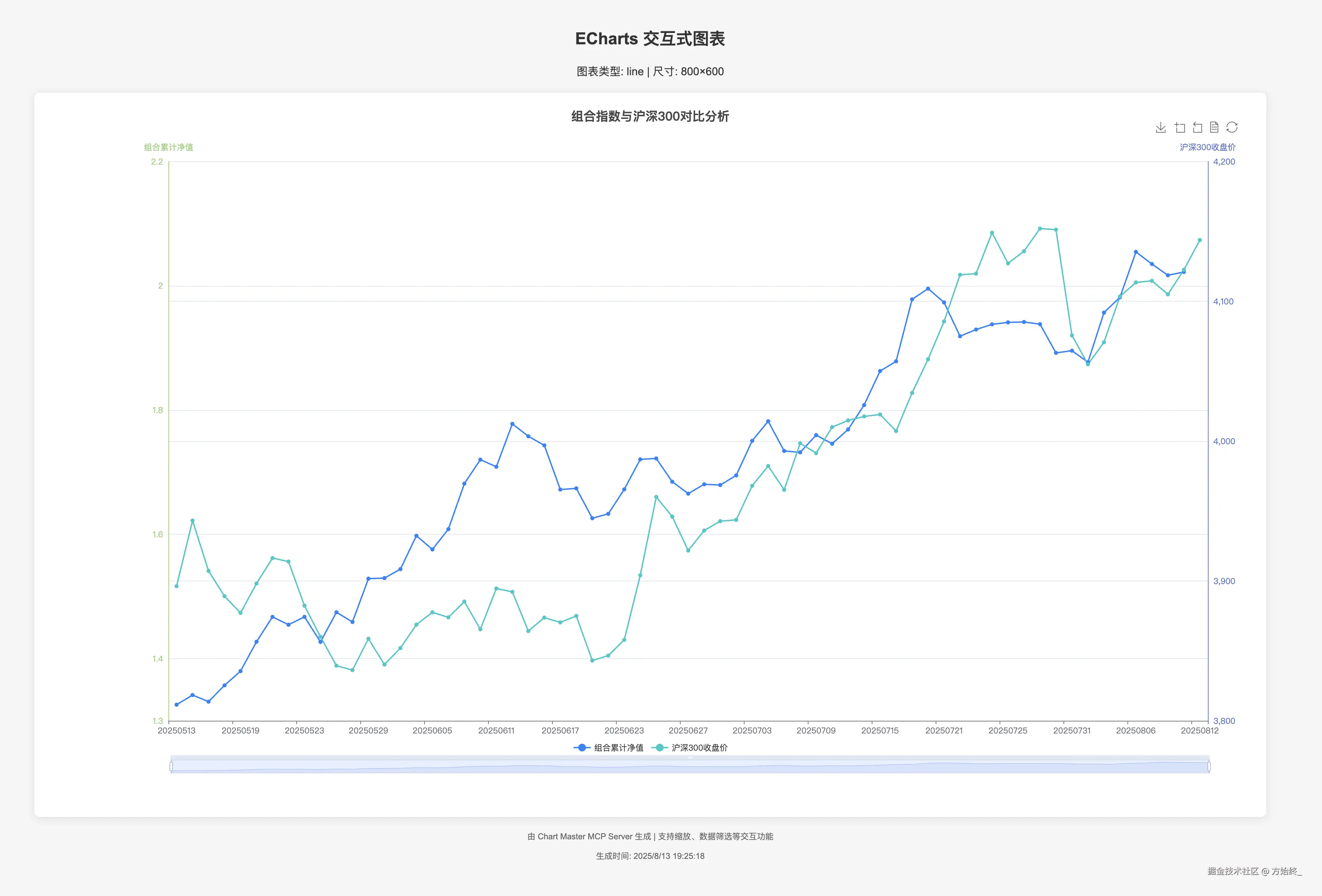

这是一个生成的图表的示例:

总结:从"分分钟"到"分阶段"的工程实践

回到标题:"做一个图表MCP Server,分分钟的事儿?" 答案显然是否定的。它绝非一个"分分钟"就能完美交付的简单任务。它是一个需要经历需求分析、技术选型、原型验证、问题暴露、迭代优化、认知升级的完整工程过程。

然而,这个过程的价值远超预期。我们不仅最终交付了一个稳定、可用、用户体验良好 的可交互图表MCP Server,更重要的是,我们深刻理解了如何设计"大模型友好"的工具。那些关于工具规划、参数设计、描述规范、错误处理的认知更新,是可以在未来所有大模型应用开发中复用的宝贵经验。

所以,下次听到"分分钟搞定"的说法时,不妨理性看待。因为真正的价值,往往就藏在那些看似"分分钟"背后,需要"分阶段"去克服的挑战和沉淀的工程智慧之中。

模型,平台,工具都在迅速进化,我遇到的问题可能很快就会(或许已经)"不成问题"。

希望我的这些实践经验和思考,能为大家在构建更强大的AI应用时提供一些参考。