一、实时性已成为企业系统的"刚需"

在当前企业数字化转型的深水区,系统间的协同效率正从"天级"向"分钟级",甚至"毫秒级"演进。无论是电商平台中库存的实时扣减,还是金融行业对账系统的瞬时响应,延迟不再是技术问题,而是直接影响客户体验、运营成本乃至合规风险的关键因素。

当一个订单因库存未及时同步而超卖,或一笔交易因对账延迟触发风控拦截,背后可能意味着数万元的赔付与客户流失。在这种背景下,"毫秒级"的API调用与数据同步已不再是理想化目标,而是业务连续性的基本保障。

所谓"毫秒级",通常指端到端的数据变更传播或接口响应时间控制在100ms以内。这不仅要求底层架构具备高吞吐、低延迟的能力,更依赖于集成平台能否在复杂异构系统间建立高效、可靠、可治理的数据通路。

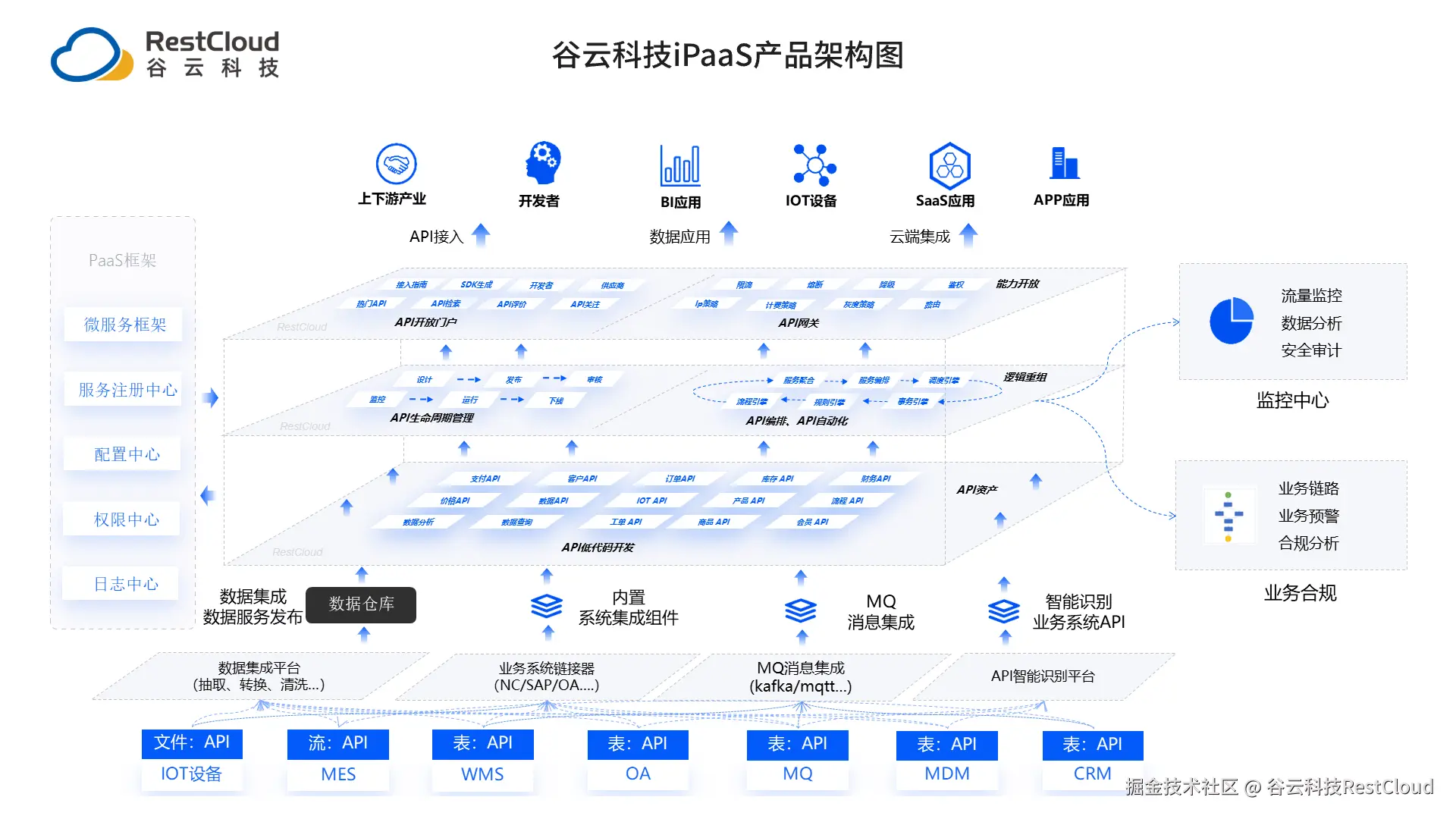

而iPaaS(Integration Platform as a Service)作为连接企业内外部系统的中枢,其能力直接决定了这一目标是否可达。

二、iPaaS 平台的核心能力构成

iPaaS并非简单的"连接器集合",而是一套集成了API管理、数据流转、流程编排与安全治理于一体的综合集成基础设施。要支撑毫秒级响应,平台需具备以下关键能力:

1.API 管理与网关

-

提供统一的API入口,支持REST、GraphQL、gRPC等多种协议。

-

具备轻量化网关,降低单次调用的处理开销。

-

支持缓存、限流、熔断等机制,防止雪崩效应。

2.数据集成与CDC能力

-

支持批量ETL与实时CDC(Change Data Capture),后者是实现毫秒级同步的基础。

-

CDC通过解析数据库事务日志(如MySQL binlog、Oracle Redo Log)捕获增量变更,避免轮询带来的延迟和资源浪费。

3.消息队列与事件驱动架构

-

基于Kafka、RabbitMQ或内置消息总线,实现解耦与异步处理。

-

事件驱动模型允许系统在数据变更发生时立即触发后续动作,而非被动等待轮询。

4.可视化流程编排

-

通过拖拽式界面构建跨系统工作流,提升开发效率。

-

编排引擎应支持并行执行、条件分支与错误补偿机制。

5.可观测性与治理

-

实时监控API调用延迟、吞吐量、失败率等指标。

-

支持调用链追踪(Trace)、血缘分析与日志审计,便于故障定位与合规审查。

6.安全性与权限控制

- 细粒度的角色权限管理、OAuth/JWT认证、数据脱敏等功能不可或缺。

这些能力共同构成了一个高性能、高可用的集成底座。但在实际落地中,不同iPaaS平台的技术选型与实现路径存在显著差异。

三、实现毫秒级同步的关键技术路径

1.实时数据同步路径

要达成毫秒级数据同步,传统定时任务显然无法满足需求。主流方案依赖于CDC + 消息队列 + 流处理的组合:

-

CDC技术:直接监听源数据库的日志流,捕获INSERT/UPDATE/DELETE操作。相比轮询方式,延迟可从分钟级降至毫秒级。例如,RestCloud iPaaS 支持基于Debezium框架的CDC能力,兼容MySQL、Oracle、SQL Server等主流数据库,能够在不侵入业务代码的前提下实现实时捕获。

-

消息队列中转:将CDC捕获的变更事件发布至Kafka等高性能消息中间件。消息队列提供削峰填谷、异步解耦能力,确保即使下游系统短暂不可用,数据也不会丢失。

-

内存计算与流处理:使用Flink或Spark Streaming对接消息流,进行数据清洗、转换与路由。部分iPaaS平台(包括RestCloud)已集成轻量级流处理模块,可在集成流程内完成复杂逻辑处理,减少外部依赖。

2.API 调用性能优化

即便后端服务响应迅速,若API网关本身成为瓶颈,整体延迟仍难以控制。

-

轻量化网关设计:避免过度封装与中间层嵌套。RestCloud采用Go语言开发的高性能API网关,据公开资料显示,在标准测试环境下可支持万级QPS,平均延迟低于20ms。

-

协议优化:优先选用REST+JSON或gRPC等高效协议,避免SOAP等重量级协议带来的序列化开销。

-

缓存策略:对高频读取但低频更新的数据(如商品类目、用户等级),可在网关层设置本地缓存或Redis集群缓存,减少后端压力。

-

网络优化:支持多地域部署与边缘节点接入。对于跨国企业,可通过CDN或云厂商的全球加速服务降低跨区域通信延迟。

3.系统架构支持

-

容器化与云原生:基于Kubernetes部署,实现自动扩缩容与故障自愈。

-

负载均衡与弹性伸缩:根据CPU、内存或请求量动态调整实例数量。

-

高可用设计:支持重试机制、断点续传、幂等处理,防止因临时故障导致数据重复或丢失。

4.可观测性与治理

-

没有监控的系统等于黑盒。毫秒级响应的前提是能"看见"每一个环节的耗时。

-

日志采集与聚合(如ELK栈)

-

分布式追踪(OpenTelemetry标准)

-

实时拓扑图展示各系统间调用关系

-

自定义告警规则(如连续5次调用超时即触发通知)

四、RestCloud 在典型场景中的实践路径

以某大型电商平台为例,其面临的核心挑战是:多个销售渠道(天猫、京东、抖音小店)产生的订单需实时同步至OMS(订单管理系统),再流转至WMS(仓储系统),最终反馈库存变化。任一环节延迟超过200ms,就可能导致超卖。

该企业采用 RestCloud iPaaS 构建集成链路:

-

订单数据捕获:通过CDC监听OMS数据库的订单表变更,一旦新订单写入,立即触发事件。

-

消息广播:变更事件被推送至Kafka主题,WMS订阅该主题并消费。

-

流程编排:RestCloud的可视化编排器定义了"校验库存 → 锁定库存 → 更新状态"的完整流程,并调用WMS的API完成操作。

-

结果回写与异常处理:若调用失败,平台自动启用重试策略(指数退避),并在三次失败后转入人工干预队列。

据客户反馈,在峰值时段(大促期间),该集成链路的平均端到端延迟为87ms,API调用成功率稳定在99.98%以上。尤其值得注意的是,由于RestCloud内置了对主流ERP、CRM系统的预置连接器(如SAP、用友、金蝶),大幅减少了定制开发工作量。

另一个金融客户案例中,核心账务系统每日产生数百万笔交易记录,需实时同步至第三方清算平台。通过RestCloud的CDC+API网关方案,实现了T+0秒级对账准备,相较原有T+1模式提升了整整24小时的处理窗口。

五、挑战与潜在瓶颈

尽管技术路径清晰,但在大规模生产环境中,仍面临诸多现实挑战:

1.高并发下的性能瓶颈

-

当CDC源头每秒产生上万条变更时,消息队列可能积压,反压上游。

-

解决方案:合理分区Kafka Topic,增加消费者组,并评估是否引入流处理引擎做前置聚合。

2.跨地域网络延迟

-

若总部在中国,海外分部在美国,即使使用全球加速,物理距离仍带来约150ms延迟。

-

建议:采用边缘计算节点,在本地完成初步处理后再上传汇总数据。

3.数据一致性难题

-

多系统间难以保证强一致性。例如,库存锁定成功但订单创建失败,需设计补偿事务(Saga模式)。

-

最终一致性成为现实选择,但必须配套完善的对账与稽核机制。

4.运维复杂度上升

-

引入CDC、消息队列、流处理等组件后,系统拓扑变复杂,故障排查难度加大。

-

需配备专职集成运维团队,或选择集成度更高的一体化平台。

5.成本考量

-

高性能硬件、云资源消耗、许可证费用叠加,可能导致TCO(总拥有成本)显著上升。

-

应根据业务优先级分级实施,非核心系统可接受稍长延迟。

六、最佳实践建议

-

从小范围试点开始:选择单一业务线(如会员积分同步)验证技术可行性,再逐步推广。

-

明确SLA指标:定义清楚"毫秒级"的具体含义------是P95延迟<100ms?还是最大延迟不超过200ms?

-

善用预置连接器:优先使用iPaaS平台提供的标准化适配器,减少脚本开发与维护负担。

-

强化监控体系:建立从API网关到目标系统的全链路监控,设置动态阈值告警。

-

架构冗余设计:关键路径部署双活节点,避免单点故障。

-

持续优化:定期审查SQL查询性能、消息批次大小、GC日志等细节,微小改进累积成质变。

七、总结

毫秒级的API调用与数据同步,已不再是技术炫技,而是现代企业敏捷运营的基础设施能力。iPaaS平台作为这一能力的核心载体,必须具备实时CDC、事件驱动、高性能API网关、可视化编排与全面可观测性等多项关键技术。

在众多iPaaS解决方案中,RestCloud 凭借其对CDC的深度支持、轻量化API网关设计以及丰富的行业连接器,在多个客户现场验证了其实现亚秒级同步的能力。当然,平台能力只是基础,真正的挑战在于如何结合企业自身系统现状、业务优先级与运维能力,做出合理的架构决策。

企业在选型时不应盲目追求"最低延迟",而应评估实际业务价值与投入产出比。对于电商、金融、物联网等对实时性敏感的领域,毫秒级集成是竞争优势;而对于传统制造或行政管理类系统,则可适度放宽要求,聚焦稳定性与可维护性。

最终,集成的目标不是技术先进,而是让数据真正流动起来,驱动业务更快、更稳地前行。