原文:blog.logrocket.com/frontend-to...

翻译:安东尼

前端周刊(进群):flowus.cn/share/d5757...

人们天生难以在选择繁多的情境中保持效率------太多似乎难以区分的选项,会模糊决策的清晰度,也令每件小事失去简单之美。这种选项的泛滥,正悄然影响软件工程的各个领域,前端开发尤其深受其害。

从前,构建一个 Web 应用多么简单------特别是在那些可用工具既稳定又精炼的时代。

2010 年,你只要会用 JavaScript、jQuery、PHP、HTML 和 CSS,就足以应付大多数通用业务需求。你可以选一个带语法高亮的编辑器,比如 Dreamweaver,用 FTP(如 FileZilla)把结果上传到服务器,就这么一路从写代码到上线。

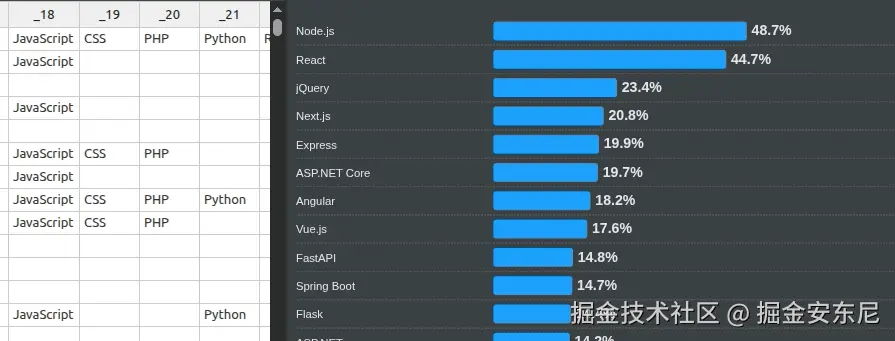

而现在,在写下第一行代码之前,开发者就必须为自己搭建一整套"最优工具箱" :在几十种前端框架、类库、语言、构建工具、测试框架、包管理器、代码编辑器、部署工具乃至 AI 辅助工具中挑选。即便项目启动了,也要不断关注这些工具的更新、变化,有时还得做迁移,以保证项目能跟上进步。

这种工具的繁荣,反而让现代前端开发变得混乱,前端开发者的体验也因此逐渐被侵蚀、被拖累。

为什么早期的前端开发(2009--2013 年)感觉更简单?

2009--2013 年间,前端开发进入了一个特殊阶段:开发者几乎可以不用担心过多的工具选择,就能启动并交付一个普通的产品。那段时间比现在要简单,原因包括:

- 有限且共享的默认工具/底盘 那时候多数前端开发者常用的,就只有 JavaScript、jQuery、PHP、HTML、CSS 这几样。其它技术虽然存在(如 ASP.NET、JSP、Python 等),但因为公共认知低、复杂性较高、开发支持和第三方托管选项有限,在普及度和便利性上,没办法与上述那套比。

- 开发者的期望与项目复杂性都还比较"温和" 那段时间,开发者不会为了避开十行代码去挑类库,不会为了跳过读 API 文档而依靠代码生成器或框架/boilerplate。他们愿意去了解、去实验、去讨论,一步步写、一步步学。项目本身的结构、界面、实现也相对简单,不会一开始就铺满复杂的状态管理、路由、缓存机制等等。

- 标准简单、实验少 浏览器间的差异存在,但不像现在那样频繁同步更新与标准实验。CSS2/3 的功能足以做出可用的界面,HTML5 虽然语义增强了一些,但 XHTML/传统 HTML + 基本 DOM/AJAX 足以支持多数需求。JavaScript 标准在 ES3、ES5 阶段稳定性强,不太需要各种 polyfill 或复杂的兼容方案。浏览器对标准的弃用、新特性的实验推行尚未如此激进。

- 虽然灵活性有限,但决策疲劳少 当可选工具少时,决策也简单。你不需要在无数个看似相似的框架、构建工具中反复思量,也就少了被工具碎片化、被趋势强迫变动的痛苦。工具虽少,但做事快、思路清晰。

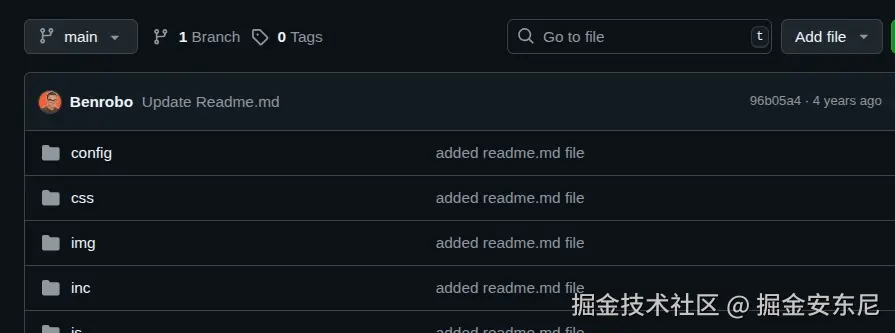

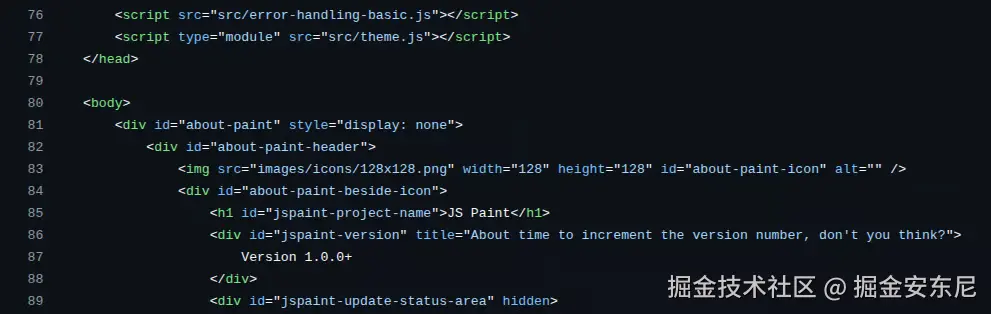

(大部分 2010 年代的 Web 前端,是用纯 HTML、CSS、JavaScript(搭配 jQuery)来搭界面的 ------ 没有用框架、没有 UI 库,也没有构建工具。这和 JsPaint 这样项目的源码里前端实现非常类似。)

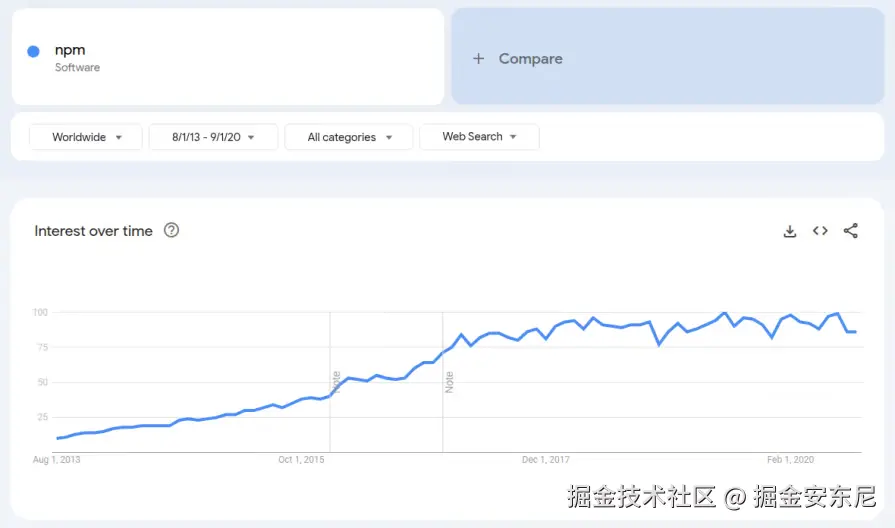

从 2015 年起,为什么工具数量猛增?

简单时代过去后,前端进入了一个高速创新、工具爆炸的阶段,主要原因有:

- ECMAScript 发布频繁 + Web 标准持续进化。语言新特性、浏览器API、模块系统、异步机制等都在快速推进,每年都有可能需要新的 polyfill / transpiler /构建工具去应对。

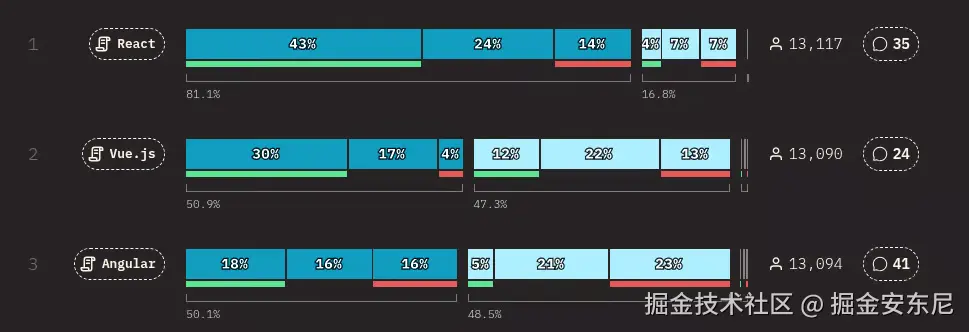

- 单页应用(SPA)与 TypeScript 的广泛采用使得生态系统中对状态管理、路由、UI 组件库等工具需求大幅上升。随着 React、Vue、Angular、Svelte 等框架盛行,很多配套工具被开发出来以补全各种场景。

- 开源项目与 GitHub 的普及,使得社区更加活跃:工具容易被开源、被推广,也能被多人贡献,这加快了新工具的生产速度。

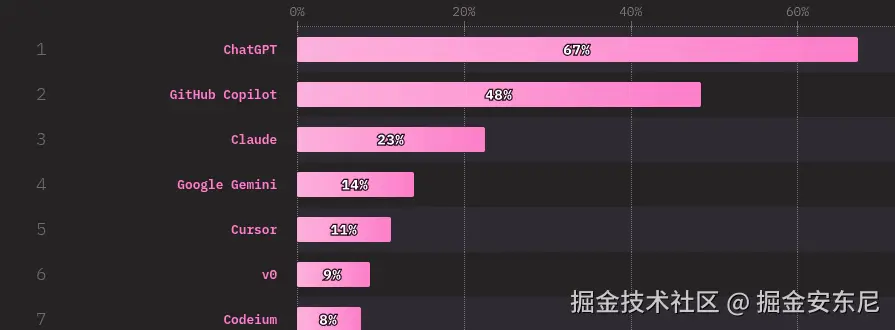

- 生成式 AI 的兴起,更是催生了自动化与辅助工具:代码补全、测试生成、代码审查、原型设计、从设计图生成代码等等。每一类任务几乎都能被 AI 工具覆盖。

工具泛滥到底有多少?

虽然很多工具其实只是"潜在"可用或不常选用,但在主流生态中,可选项已经远不止几十种。各个类别:框架、样式库、构建打包器、测试工具、状态管理库、UI 工具、编辑器、部署方案、AI 辅助工具......每一种分类里十来种甚至更多。加上 NPM 上海量的包依赖,这个数字其实是几百万(或更多)级别。

为什么那么多工具会伤害开发者体验(DX)

工具多虽然带来灵活,但也有不少隐患:

- 选择疲劳 / 决策拖延 在项目刚开始的时候,开发者要选框架、UI 库、构建工具、测试框架、编辑器......选项太多,特性许多重叠或难以比较,于是就花费很多时间做调研,而不是开始写代码。

- 新手门槛变陡峭 每个工具都有自己的抽象层、使用规范、配置方式、最佳实践......学习成本高。如果你是刚入前端的新手,要先学基础 DOM、HTML、CSS,再学框架里的状态管理、组件生命周期、路由机制、构建打包系统、模块化、类型系统......这条路比以前陡峭多了。

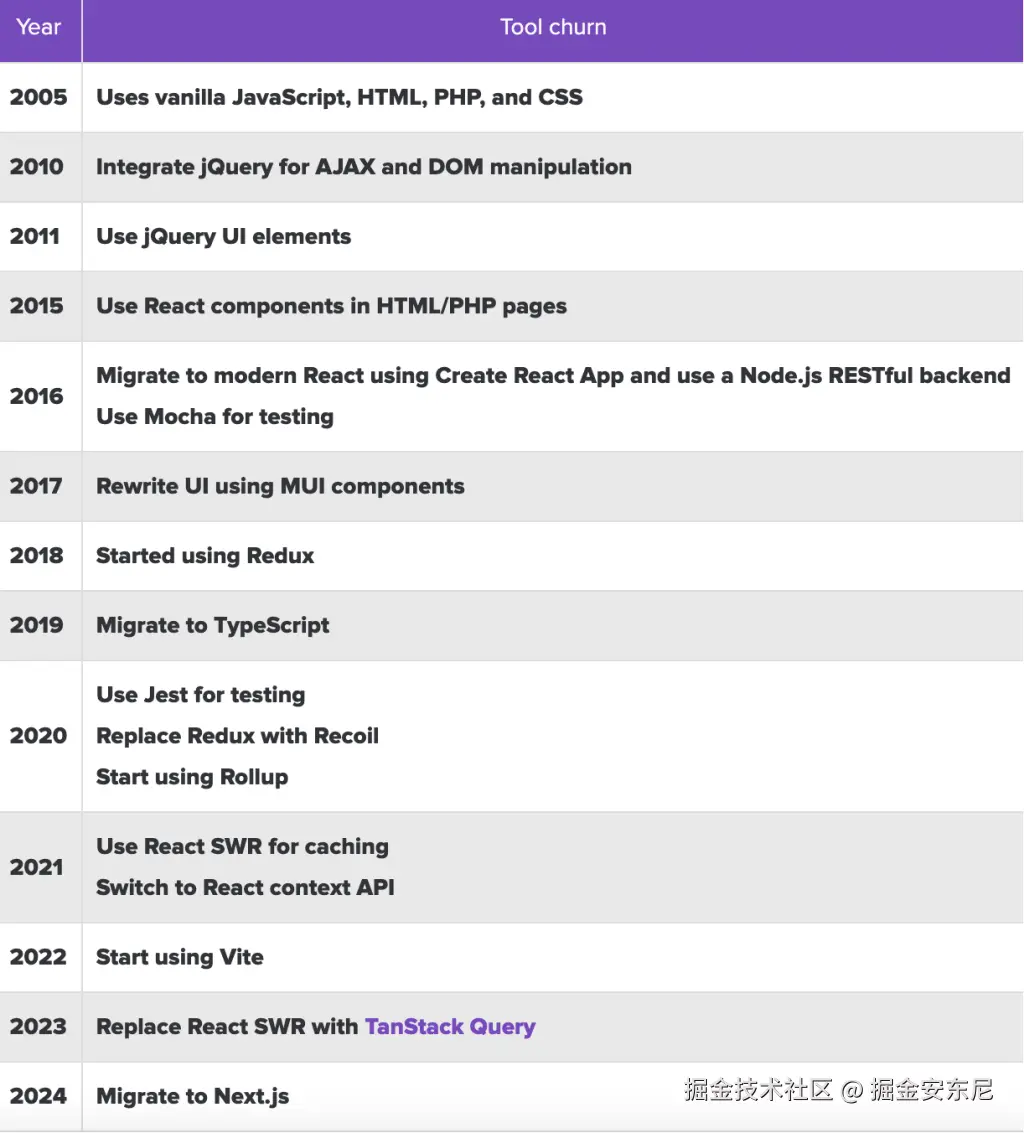

- 生态碎片化导致的不稳定 不同工具的 API、风格、依赖关系、更新频率各不相同。频繁的弃用、新版本变化、生态中多个工具间不兼容,有可能导致你的代码库变得脆弱或难以维护。

- 工具替换/迁移成本很高 一旦你为项目选定一条道路,后续想转变工具/框架/库,就可能涉及大量重写、调整、测试、兼容性处理。这种"工具 churn"(工具更替率)不仅费时,也可能带来团队疲惫。

总结

工具的成长确实给前端开发带来了更多方式、更大灵活性,也在某些情况下改善了我们的效率。但当工具过多、选择过繁,就会让决策变慢、学习变累、维护变难、心累也累。

选那些大家都用得多、社区活跃、口碑好的技术。这些东西文档、教程、迁移、支持都会靠谱得多。比起为了"看起来很酷"随便跟个新鲜玩意儿,稳一点总没错。其次,先看文档和支持,不要被噱头迷住眼;团队能不能用得舒服、项目能不能跑得长远,比新奇更重要。

始终牢记:清晰至上、稳定优先、团队舒适、持续学习。不要让追新变成负担,也不要让工具毁了你的开发体验。