今天介绍一个特殊的 Dart 开源库 pixel_prompt ,PixelPrompt 是 Dart 的终端 UI (Terminal UI TUI) 框架 ,它属于参考了 Flutter 的响应式 UI 实现,利用 Dart 实现的声明式 TUI :

是的,PixelPrompt 和 Flutter 没有直接关系,是一个纯 Dart 实现,实现的 UI 也是运行在终端的 TUI ,而非 App UI ,如果非要说的话,类似你现在用的 Claude Code 或者 Gemini Cli 上呈现的某些 "UI" 。

PixelPrompt将 Dart 声明性 UI 样式引入到了 Terminal ,让开发者可以使用布局、状态组件和键盘/鼠标事件来构建交互式、样式化的终端应用。

既然是一个终端 UI 框架,那么 PixelPrompt 的实现就不是我们常规认真的"像素 UI",PixelPrompt 的渲染不是直接基于像素,而是基于字符单元格 (Character Cells - BufferCell) ,这也是它和一般应用 UI 实现的区别。

在 PixelPrompt 的内部, UI 是由一个个"组件 (Component)"构成,这在概念上和 Flutter 的 Widget 非常相似,项目定义了 Component 抽象类作为所有 UI 元素的基类,它有两种核心组件类型:

BuildableComponent: 类似于 Flutter 的StatelessWidget,用于构建静态、无状态的 UI 部分,它通过一个build方法返回一组子组件。StatefulComponent: 类似于 Flutter 的StatefulWidget,用于需要维护和更新内部状态的动态 UI 部分,它通过createState方法创建一个ComponentState对象来管理状态,当状态改变时,可以调用setState来触发 UI 重绘。

这就很 Flutter 了。

当然,在渲染机制上它会使用一个名为 CanvasBuffer 的类,这个类在内存中维护一个二维网格(List<List<BufferCell>>),代表终端屏幕的每一个字符位置:

- 每个

BufferCell存储了该位置要显示的字符、前景色、背景色和字体样式(如粗体、斜体) - 当组件需要被渲染时,它会调用

render方法,将自己的内容(字符和样式)绘制到CanvasBuffer的指定区域 - 最后,

RenderManager会高效地将CanvasBuffer中的内容与前一帧进行比较,只将有变化的部分通过 ANSI 转义序列 (ANSI escape codes) 输出到终端,从而更新屏幕显示、移动光标和改变颜色

在这里有一个重点:ANSI , TUI 程序之所以能在 macOS、Linux 和 Windows 的终端里运行,关键在于一个通用的标准:ANSI 转义序列 (ANSI escape codes)。

在 TUI 领域里并不会为每个操作系统编写特定的图形代码,这里可以将 ANSI 转义序列想象成一种终端世界的"通用语言",它是一些特殊的文本命令,当终端程序(如 iTerm2, Windows Terminal)接收到这些命令时,它不会把它们当成普通字符显示出来,而是会执行相应的操作,比如:

- 移动光标到屏幕的任意位置

- 改变后续文本的颜色(前景和背景)

- 改变文本样式(如加粗、下划线)

- 清空屏幕的一部分或全部

所以在 TUI 领域,渲染 = 把 UI 变成 ANSI ,绝大多数 ANSI 码都遵循一个通用格式:

-

转义字符 (ESC) :所有命令都以一个特殊的"转义"字符开始,在

PixelPrompt的代码中通常表示为\x1B -

控制序列引导符 (CSI) :紧跟在 ESC 后面的是一个左方括号

[,ESC和[的组合被称为 CSI (Control Sequence Introducer) -

参数 (Parameters) :在 CSI 和结束符之间,可以有一个或多个由分号

;分隔的数字,这些数字是命令的具体参数。 -

结束符 (Final Byte):一个字母,用来定义这个命令的类型。

比如在 PixelPrompt 代码中的例子:

- 移动光标 :

- 格式:

\x1B[<行号>;<列号>H PixelPrompt在CanvasBuffer的render和moveCursorTo方法中大量使用它,来精确地将光标定位到要更新的字符格- 例如

\x1B[10;20H的意思是:"把光标移动到第 10 行,第 20 列"

- 格式:

- 设置图形样式 :

- 格式:

\x1B[<参数>m - 用来改变颜色和样式的命令

,PixelPrompt在TextComponentStyle的getStyleAnsi()方法中生成这些代码。 - 颜色 :

\x1B[31m设置前景色为红色(30-37 是标准前景色),\x1B[42m设置背景色为绿色(40-47 是标准背景色) - 样式 :

\x1B[1m设置为粗体 - 24位真彩色 :

\x1B[38;2;<r>;<g>;<b>m设置前景色的 RGB 值,如\x1B[38;2;255;100;50m。 - 重置 :

\x1B[0m清除之前所有的颜色和样式设置,恢复到终端的默认状态

- 格式:

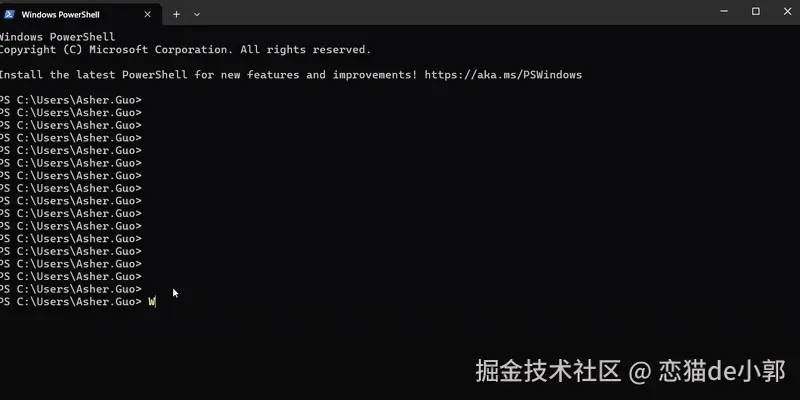

举个例子,比如在 window 里输入 Write-Host "$([char]27)[2J$([char]27)[5;10H$([char]27)[93mThis is a complex" ,如下图所示,可以看到终端被清屏,不过你的输出文本的颜色和光标位置都发生了变化,因为:

[2J清空整个屏幕[5;10H移动到第5行第10列[93m设置为亮黄色

而后续去掉

[2J后,可以看到命令就没有清屏,而是只执行了光标移动和文本输出。

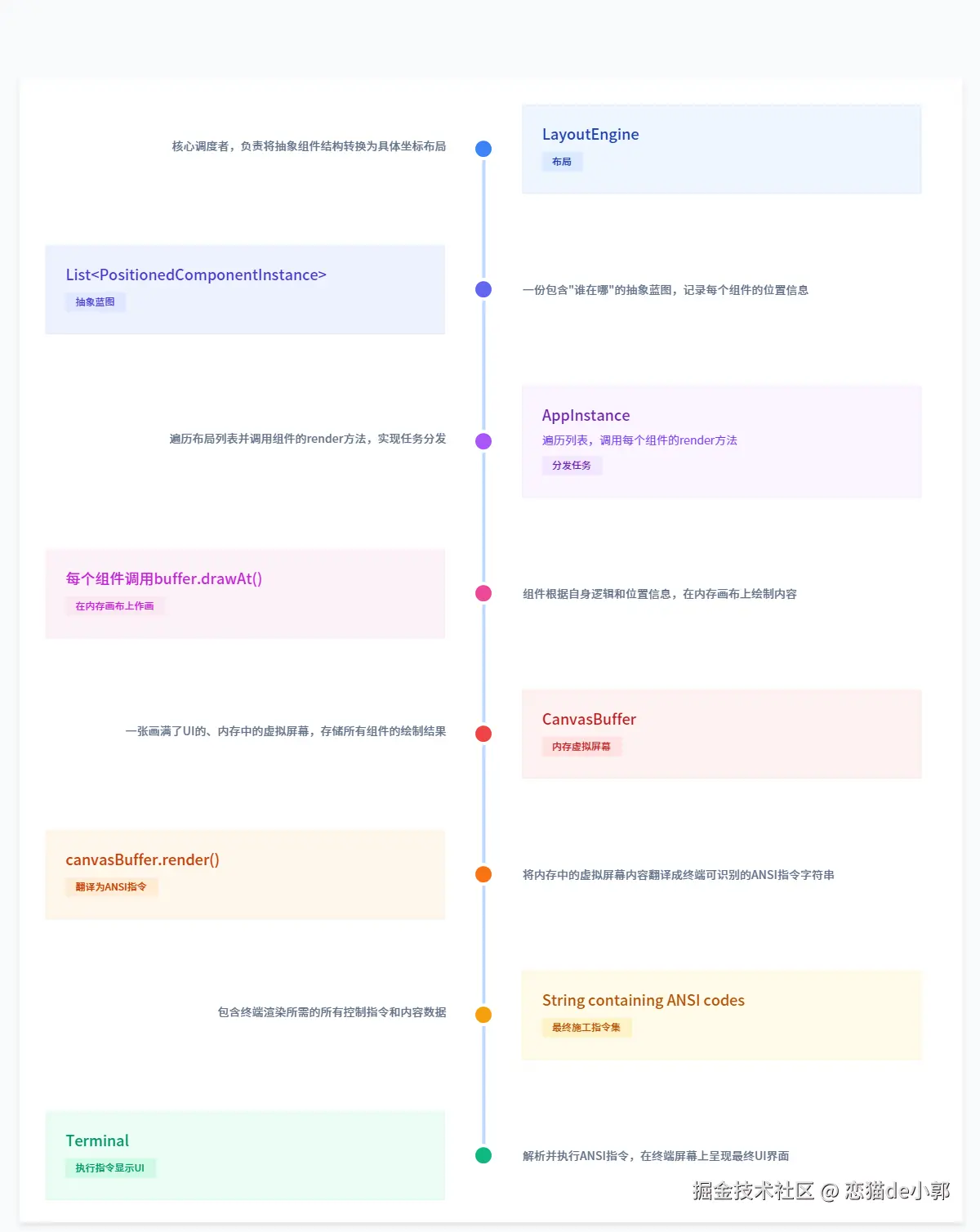

而在布局支持上,PixelPrompt 自定义了一个 LayoutEngine,它负责计算和定位所有组件在终端屏幕上的位置和大小,目前它提供了类似于 Flutter 的 Row 和 Column 组件,用于水平和垂直方向的布局,这些布局组件会根据其子组件的大小和指定的 childGap(间距)来计算自身的尺寸:

整个布局过程是递归实现,主要是从根组件

App开始,引擎会遍历整个组件树,测量(measure)每个组件的尺寸,并为它们分配一个矩形区域(Rect)用于渲染。

详细来说,LayoutEngine 主要是针对组件进行布局整理,方便后续转移渲染:

测量

在开始测量时,它首先会调用根组件的 measure 方法,询问在给定的最大可用空间 (maxSize) 下,整个应用大概需要多大的空间,然后它会以根组件和其计算出的边界 (rootBounds) 为起点,调用 _layoutRecursiveCompute 方法,开始递归地为每一个子组件分配位置。

_layoutRecursiveCompute 方法是布局的核心,它自上而下 (Top-Down) 地为组件树中的每一个节点分配一个精确的矩形区域 (Rect),实际上就是在为一个子组件完成测量和定位之后,引擎会以这个子组件和它刚刚被分配到的 Rect 为参数,递归地调用 _layoutRecursiveCompute 方法,从而开始对这个子组件的下一层子孙进行布局。

输出

当 compute 方法的递归过程全部结束后,它会返回一个 List<PositionedComponentInstance>,其中 PositionedComponentInstance 是一个简单的数据结构,它将一个组件实例 (componentInstance) 和它最终被计算出的位置与尺寸 (rect) 绑定在一起。

这个列表就是整个 UI 的控件级别的最终布局蓝图 ,前面我们讲到的渲染系统 (AppInstance 中的 render 方法) 会接收这个列表,遍历它,并告诉每个组件:"好了,你的位置和大小已经确定了(就是这个 Rect),现在请在这个区域内把自己画到 CanvasBuffer 上吧!"

UI 蓝图

List<PositionedComponentInstance> 作为 LayoutEngine 的最终产物,可以把它理解为一份极其详细的 "UI 施工蓝图",其中:

-

componentInstance: **要画什么?**例如具体的某个组件实例,比如一个TextComponent实例或一个ButtonComponent实例 -

rect: 要画在哪里,画多大? 一个Rect对象,精确地定义了这个组件在终端屏幕上的矩形区域,包含了它的左上角x, y坐标以及它的width和height

所以,这个 UI 蓝图列表的含义可以理解为:

"渲染系统,请按照这个列表进行施工:

- 把这个文本组件 画在

(x:5, y:2, width:10, height:1)的区域里- 接着,把这个按钮组件 画在

(x:5, y:4, width:15, height:3)的区域里- 再接着,把那个容器组件 画在

(x:0, y:0, width:30, height:10)的区域里- ..."

CanvasBuffer

最终,"蓝图"需要通过内部的 AppInstance 和 CanvasBuffer 协同工作进行转移渲染。

首先,App 的实例 (AppInstance) 在拿到 LayoutEngine 给出的这份"施工蓝图" (List<PositionedComponentInstance>) 之后,它会开始遍历这个列表,然后调用对应 componentInstance 自身的 render 方法,并把两个关键参数传给它:

-

CanvasBuffer对象:这就是我们之前提到的那个内存中的虚拟屏幕。 -

rect对象:这就是蓝图中为这个组件分配好的矩形区域。

接着就是在内存里的虚拟屏幕(CanvasBuffer)进行绘制,比如每个组件实例都收到了自己的施工任务后,就会在自己的 render 方法内部,根据自己的内容(比如 TextComponent 的文本)和被分配的 rect,计算出应该在 CanvasBuffer 的哪些单元格里填上什么内容。

然后,它会调用 buffer.drawAt() 或 buffer.drawChar() 方法,把自己的字符、颜色和样式信息"画"到内存中的 CanvasBuffer 里。例如,TextComponent 的 render 方法可能会进行:

"

rect是从(x:5, y:2)开始,文本是 'Hello',所以对应是buffer.drawAt(5, 2, "Hello", ...)。"

而之所以会有 CanvasBuffer ,主要是为了实现高效的内容同步,例如:

-

CanvasBuffer的基石是两个二维列表(List<List<BufferCell>>),它们充当了双缓冲:-

_screenBuffer: 代表当前帧 要绘制的内容。所有draw操作都会更新这个缓冲区。 -

_previousFrame: 存储上一帧已经绘制到终端的内容。

-

-

差分渲染 ,由

render()方法完成。它的目标是用最少的操作来更新终端屏幕,从而实现高性能和无闪烁的刷新,核心思想是,它只更新从上一帧到当前帧发生变化的单元格。

ANSI

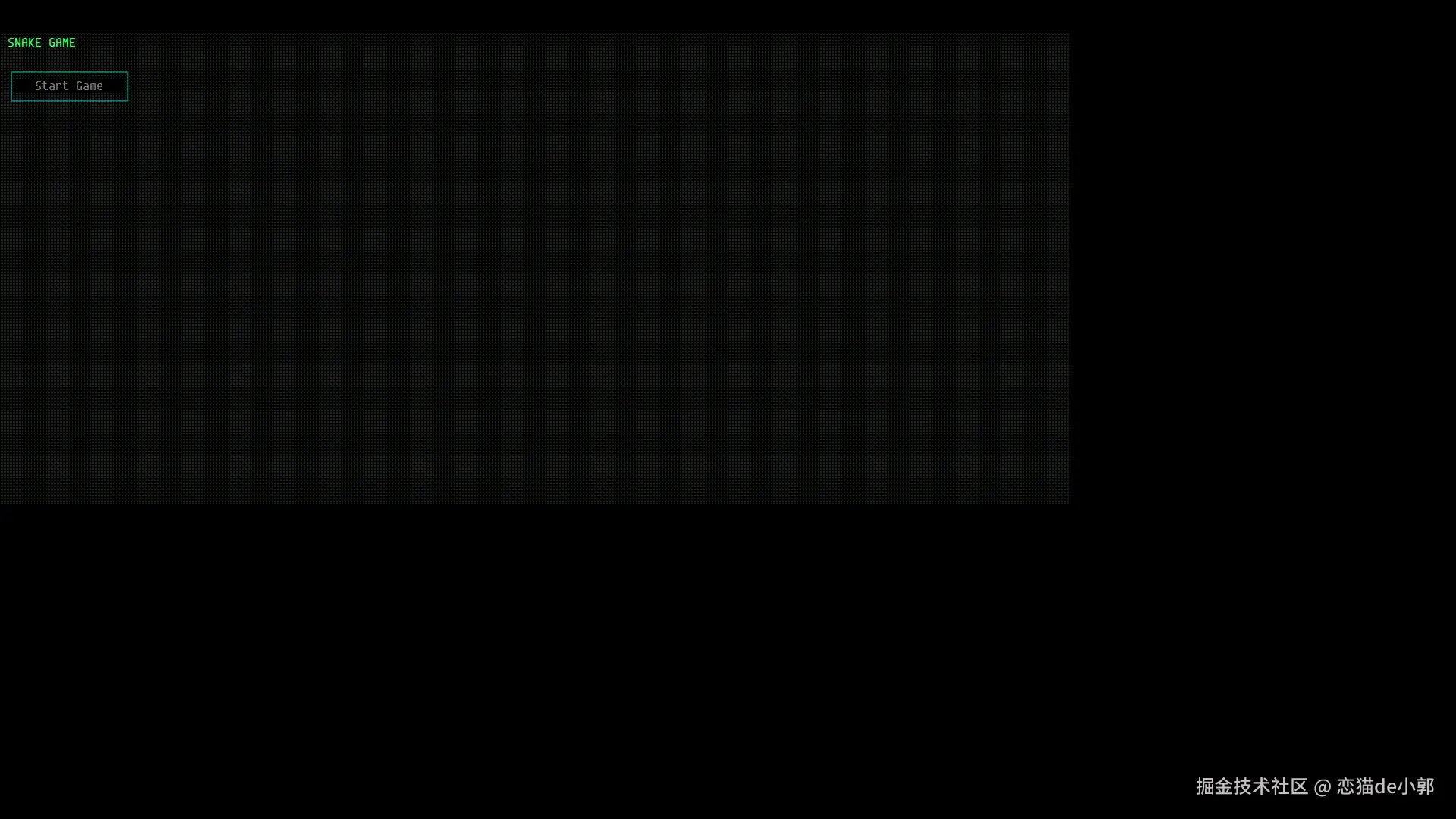

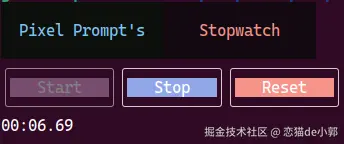

在所有组件都画完之后,主程序会调用 canvasBuffer.render() 方法,这个方法会遍历内存中的 _screenBuffer,比较每个单元格与 _previousFrame 中对应单元格的差异 ,对有差异的单元格生成 ANSI 指令,将所有这些指令和字符拼接成一个巨大的字符串,最后通过 stdout.write() 将这个字符串一次性输出到终端,从而呈现出 UI ,例如在终端最终通过相应用户输入,渲染出对应的效果:

整个过程总结如下图所示:

可以看到,pixel_prompt 将 Dart 带到了一个新的小众领域,也在桌面领域补全了 Dart 的小短板,当然大多数时候你可能并不会有到,但是这不乏为一个有趣的尝试。

当然,目前 pixel_prompt 还处于实验性阶段,所以 API 尚不稳定 ,另外关于菜单 (menus)、表格 (tables) 和多行文本输入区 (textfield area)这些还处于实现阶段,也暂不支持滚动视图 ,一些高级功能例如可视化调试器也还在完善,但是总体来说,pixel_prompt 还是属于一个非常有意思的项目。