一、章节介绍

(一)背景与主旨

在软件开发中,建模是连接需求与实现的关键环节,却常被忽视。本章节从建模基础概念切入,梳理软件工程中业务建模、领域建模、数据建模三类建模方式,剖析建模成为行业难题的原因,重点拆解业务建模的逻辑推导与实践要点,帮助程序员、架构师等群体掌握从现实世界到计算机世界的映射方法,提升系统设计与业务落地能力。

(二)核心知识点及面试频率

| 核心知识点 | 面试频率 |

|---|---|

| 建模的本质与跨领域应用 | 中 |

| 软件工程三类建模的特点与差异 | 高 |

| 建模成为软件工程难题的原因 | 高 |

| 业务建模的输出与逻辑推导关系 | 高 |

| 标准业务流程图的设计规范 | 中 |

| 业务用例与系统用例的区别 | 中 |

二、知识点详解

(一)建模的本质与跨领域应用

- 本质:建模是"现实世界"到"某类学科世界"的映射过程,核心是将复杂问题抽象为可理解、可实现的结构,而非仅绘制图表。

- 跨领域应用

-

数学建模:重点是现实问题到数学问题的转换,而非求解,如数学建模竞赛中对交通流量问题的数学抽象。

-

物理建模:将现实场景转化为物理模型,如斜坡滑块受力分析。

-

计算机建模

- 业务逻辑建模:所有业务逻辑最终映射为顺序、选择、循环3种代码结构,示例如下:

java// 顺序结构:按步骤执行用户登录验证 public boolean userLogin(String username, String password) { // 1. 顺序:先查询用户是否存在(顺序执行第一步) User user = userDao.queryByUsername(username); if (user == null) { return false; } // 2. 选择:判断密码是否匹配(选择结构) if (!user.getPassword().equals(password)) { return false; } // 3. 循环:记录登录日志(循环结构,模拟多次尝试记录) for (int i = 0; i < 3; i++) { logService.recordLoginLog(user.getId()); } return true; }- 数据建模:现实中线性、树状、网状数据映射为数据库二维表,如将"用户-订单-商品"的网状关系转化为用户表、订单表、商品表,通过外键关联。

- 算法建模:如LR(逻辑回归)用于用户流失预测、决策树用于商品推荐分类。

-

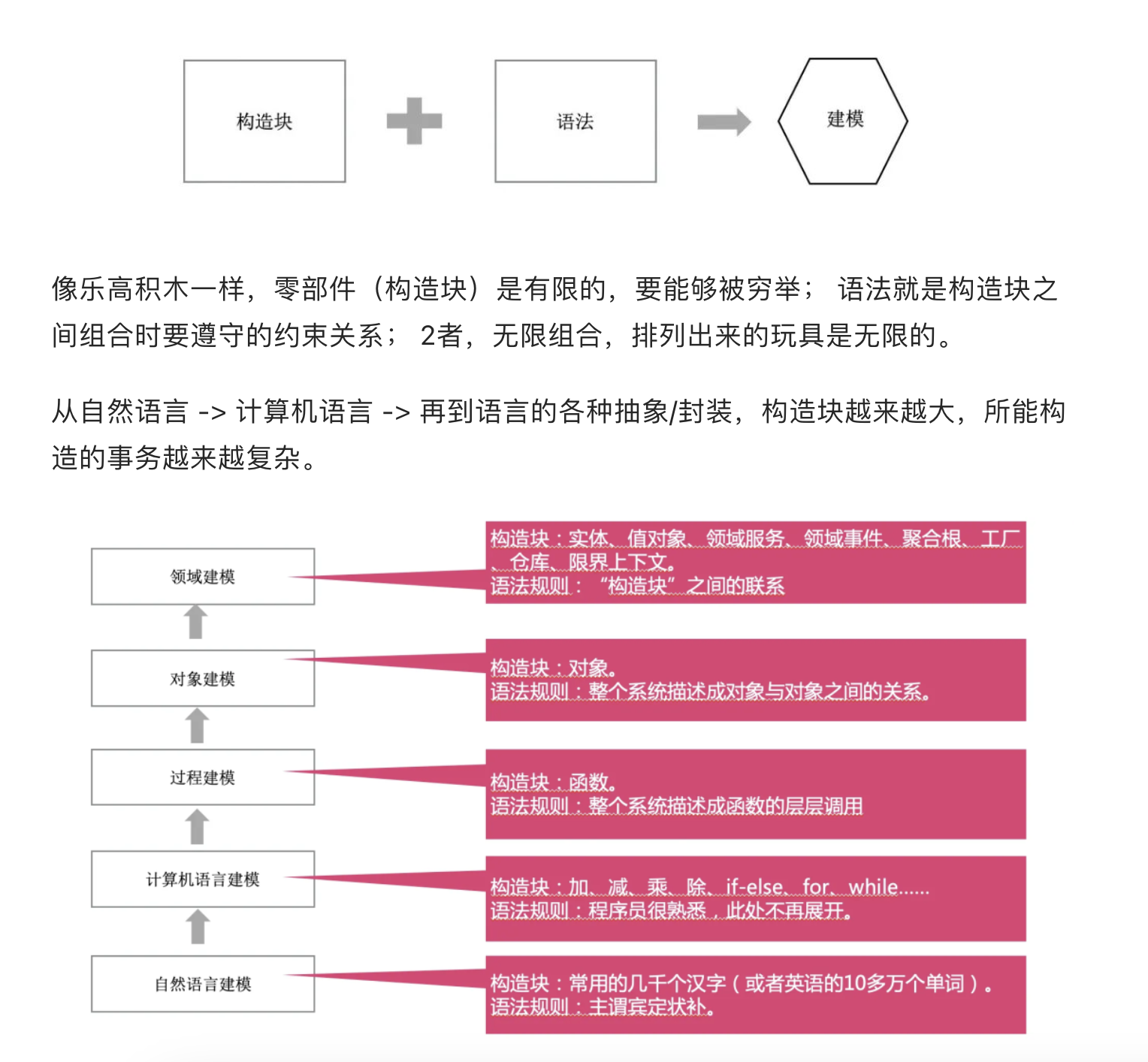

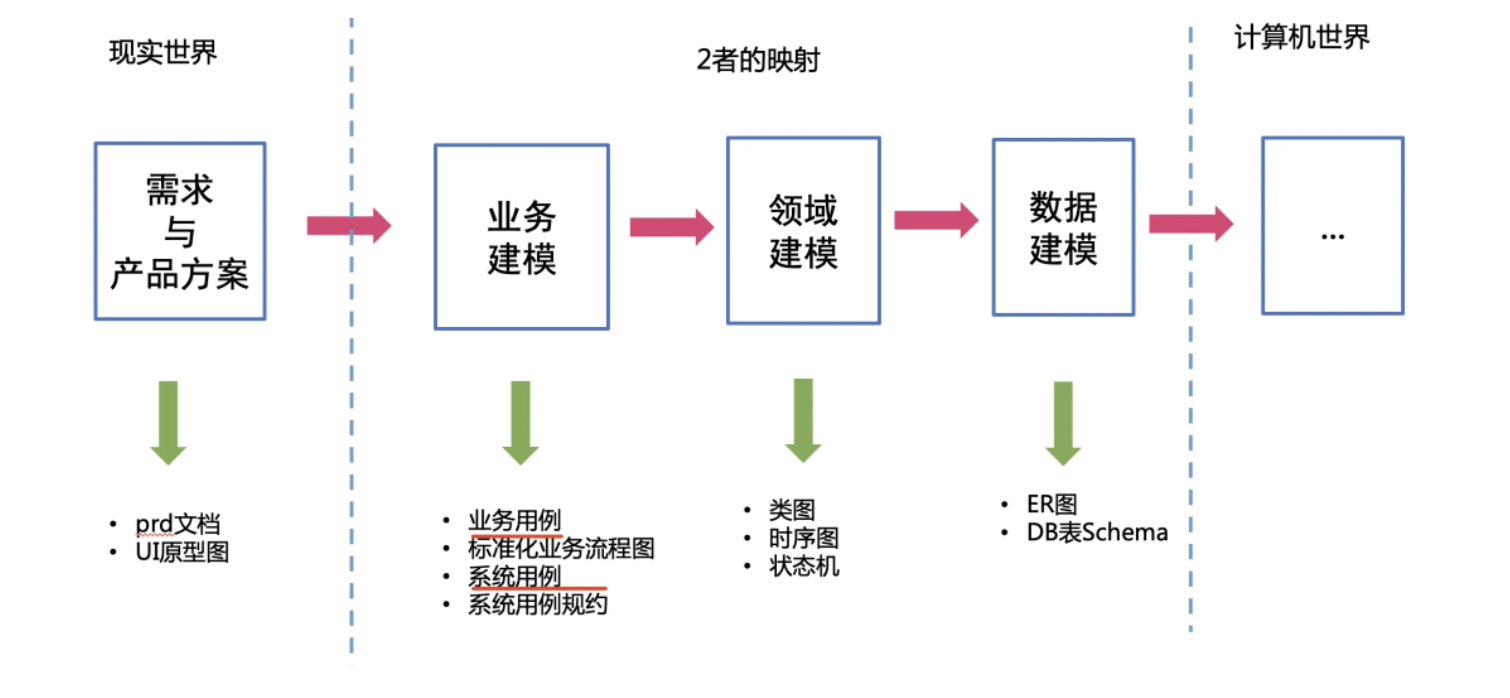

(二)软件工程中的三类建模

- 整体流程:需求与产品方案确定后,理论需经业务建模→领域建模→数据建模,完成现实到计算机世界的映射,但不同团队因软件工程流派差异,很少严格遵循。

- 各类建模特点

- 业务建模:互联网团队极少开展,缺乏标准业务流程图、系统用例及规约,ToC产品中多由产品经理文档的业务流程图+UI原型替代。

- 领域建模:随DDD(领域驱动设计)普及被熟知,但因缺乏标准化表达形式,团队理解差异大,沟通多为"理念"而非"精确图纸"。

- 数据建模:歧义最少、开发者最熟悉,基于《数据库原理》中的ER模型、一/二/三范式,聚焦表设计、主键/外键定义,如订单表中用"user_id"作为外键关联用户表。

(三)建模成为软件工程难题的原因

- 知识属性差异:架构领域的高并发、高可用等问题属"硬性知识",答案客观、课程体系成熟;建模属"软性知识",一半依赖计算机学科,一半依赖对现实世界与语言的认知,需实践+悟性。

- 语言学层面

- 自然语言模糊性:需求与建模文档用自然语言表达,易存在歧义,如电商"商品ID"定义,同一物品因供应商、促销渠道不同,界定是否为同一商品存在争议。

- 语言是思想边界:若建模方法论无法用"文字+图表"精确表达,可能"徒有其表",如同无精准图纸建造80层大楼。

- 现实世界复杂性:现实复杂度远超单一学科,若对其缺乏重视,难以做好建模。

- 其他因素

- 跨团队信息壁垒:大型组织中信息经多轮转述易失真,如需求从产品部到开发部,可能遗漏关键业务规则。

- 流程驱动思维:用户、产品、运营沟通以"流程"为主,开发者易忽视流程背后的不变因素,形成"流程驱动"而非"模型驱动"。

- 迭代速度压力:现实变化快,模型需调整,但因工期限制,常在旧模型打补丁,导致系统臃肿,B端大型项目受影响更甚。

- 火候难掌握:领域建模需平衡"不变性"与"扩展性",无标准原则,易出现"缺乏设计"或"过度设计",需结合业务规模、团队能力寻找平衡点。

(四)业务建模详情

- 输出与逻辑关系:输出包括业务用例、业务流程图、系统用例、系统用例规约,推导关系为:业务用例→业务流程图→系统用例→系统用例规约。

- 标准业务流程图

- 泳道定义:每条泳道对应角色或系统(非系统内部模块),绘制时需将系统视为"黑盒",不掺杂内部技术细节(否则为系统流程图),如"用户下单"流程中,泳道为"用户""电商系统""支付系统",而非"电商系统的订单模块"。

- 标准化核心:侧重"内容"(泳道个数正确)而非"形式",可用泳道图或UML序列图绘制,若泳道定义错误,形式再规范也不符合要求。

- 研究对象与价值

- 研究对象:以公司/组织为研究对象,定义其"外部性"(对外提供的价值),如ToB数字化转型中,用数字化重构"人+系统"的协作流程。

- 人与系统等价性:人是"需休息、发工资的系统",系统是"24小时工作的人",二者协作形成业务流程,一个业务用例对应一个价值点,一个业务流程是业务用例的实现过程。

- 业务用例与系统用例区别

- 业务用例:研究对象为组织,服务于组织的用户,对应组织的一个价值点,如"超市为顾客提供商品购买服务"。

- 系统用例:研究对象为IT系统,服务于系统的用户(如组织员工),对应系统的一个价值点,如"超市收银系统为收银员提供订单结算服务"。

- 系统用例规约:对系统用例的结构化、形式化描述,含用户与系统的交互步骤,如"订单结算"用例规约,需明确"收银员输入商品条码→系统查询价格→收银员确认金额→用户支付→系统生成订单"等步骤,常用EA(Enterprise Architect)软件管理,ToC团队极少使用。

三、章节总结

本章节围绕架构顶层设计中的业务建模展开,先明确建模的本质是"现实到学科世界的映射",并介绍跨领域应用;再梳理软件工程中三类建模的流程与特点,指出业务建模在互联网团队的缺失、领域建模的理解差异、数据建模的普及性;接着从知识属性、语言学、现实复杂度等角度,剖析建模成为难题的原因;最后详细拆解业务建模的输出、流程图规范、用例区别等核心要点,为开发者搭建"从业务到系统"的设计思维框架,尤其对B端系统设计与架构优化具有重要指导意义。

四、知识点补充

(一)补充相关知识点

- DDD领域驱动设计核心概念:包括领域、限界上下文、聚合根、实体、值对象,如在电商领域中,"订单"是聚合根,"订单编号"是实体属性,"收货地址"是值对象(无唯一标识,属性变化即视为新对象),限界上下文划分"订单上下文""支付上下文",避免领域混乱。

- UML建模规范:除业务流程图外,UML还包括类图(用于领域建模,展示类与类的继承/关联关系)、时序图(用于系统交互,如用户下单时"用户-电商系统-支付系统"的时序交互),遵循OMG(对象管理组织)制定的UML 2.5标准。

- 数据建模中的反范式设计:在高并发场景下,为减少join操作,会适当打破范式,如订单表中冗余"商品名称"字段,避免查询订单时关联商品表,牺牲部分数据一致性换取性能提升,常见于电商订单列表页展示场景。

- 业务建模中的用户旅程图:补充业务流程图的不足,从用户视角展示"用户目标→行为步骤→痛点→情感变化",如"用户注册"旅程图,记录用户从"进入注册页→输入信息→验证短信→注册成功"的每一步行为与潜在痛点(如短信延迟导致的烦躁),辅助优化业务流程。

- 模型验证方法:通过"场景走查"验证模型合理性,如针对"订单取消"场景,走查业务用例、流程图、系统用例是否覆盖"用户发起取消→系统校验订单状态→通知库存释放→退款"全流程,确保无逻辑漏洞;也可通过原型测试,让用户实际操作,反馈模型是否符合业务预期。

(二)最佳实践:B端供应链系统业务建模落地

以某制造企业的供应链系统为例,业务建模落地需遵循以下步骤:

- 明确用户与价值点:系统用户包括"采购专员""仓库管理员""供应商""财务人员",核心价值点为"高效采购下单→库存精准管理→供应商结算对账"。

- 绘制标准业务流程图:泳道划分为"采购专员""供应链系统""仓库系统""供应商系统""财务系统",以"采购下单"流程为例,步骤为:采购专员在供应链系统创建采购单→系统校验采购预算(关联财务系统数据)→生成采购单并推送至供应商系统→供应商确认订单→供应链系统同步至仓库系统(预留库存),全程不涉及系统内部的"预算计算模块""订单存储模块"等技术细节。

- 推导系统用例与规约:从"采购下单"业务用例推导系统用例为"供应链系统-创建采购单""供应链系统-预算校验""供应链系统-订单推送",并编写用例规约,如"创建采购单"规约明确"输入字段(采购商品ID、数量、供应商ID)→字段校验规则(商品ID必存在、数量≥1)→提交后触发预算校验"。

- 模型验证与迭代 :组织采购、仓库、财务团队进行场景走查,发现"供应商确认订单后,仓库系统未及时预留库存"的漏洞,补充"供应链系统-库存预留通知"系统用例;上线后根据实际业务(如紧急采购场景),优化业务流程图,增加"紧急采购审批"泳道(对应"采购经理"角色),确保模型适配业务变化。

通过该实践,系统上线后采购下单效率提升40%,库存与订单数据一致性达99.8%,供应商对账周期从15天缩短至5天,充分体现业务建模对B端系统落地的价值。

(三)编程思想指导:以"模型驱动"优化编码思维

在软件开发中,"模型驱动"思维能帮助开发者跳出"代码实现"的局限,从业务本质设计系统,具体可从以下三方面实践:

- 先建模型再写代码:接到需求后,不急于编写接口或SQL,而是先梳理领域模型与业务流程。例如开发"用户积分系统",先明确"用户""积分账户""积分记录"三个核心实体,定义"积分增加""积分扣减""积分过期"三个业务用例,绘制"积分扣减"业务流程图(泳道:用户、积分系统、订单系统),再基于模型设计数据库表(用户积分账户表:user_id、total_points、expire_date;积分记录表:record_id、user_id、points、type、create_time)与代码结构(实体类:UserPointAccount、PointRecord;服务类:PointService,含addPoint、deductPoint方法),避免因前期模型缺失导致后期频繁修改表结构与代码。

- 重视模型的"不变性"与"扩展性"平衡:识别业务中稳定的核心逻辑作为模型基础,对易变部分预留扩展点。例如电商"订单支付"场景,"订单状态流转(待支付→支付中→已支付/支付失败)"是不变性逻辑,需在模型中明确状态枚举与流转规则;"支付方式(微信/支付宝/银联)"是易变部分,可通过策略模式设计支付接口,新增支付方式时只需实现接口,无需修改原有订单状态逻辑,代码示例如下:

java

// 不变性:订单状态枚举与流转规则

public enum OrderStatus {

PENDING_PAYMENT, PAYING, PAID, PAY_FAILED;

// 状态流转校验

public boolean canTransitionTo(OrderStatus targetStatus) {

switch (this) {

case PENDING_PAYMENT:

return targetStatus == PAYING;

case PAYING:

return targetStatus == PAID || targetStatus == PAY_FAILED;

default:

return false;

}

}

}

// 扩展性:支付策略接口(应对易变的支付方式)

public interface PaymentStrategy {

PaymentResult pay(Order order, BigDecimal amount);

}

// 微信支付实现

public class WechatPayment implements PaymentStrategy {

@Override

public PaymentResult pay(Order order, BigDecimal amount) {

// 微信支付逻辑

return new PaymentResult(true, "微信支付成功");

}

}

// 订单服务(依赖支付策略,新增支付方式无需修改此处)

public class OrderService {

private PaymentStrategy paymentStrategy;

public void setPaymentStrategy(PaymentStrategy paymentStrategy) {

this.paymentStrategy = paymentStrategy;

}

public void processPayment(Order order, BigDecimal amount) {

if (order.getStatus().canTransitionTo(OrderStatus.PAYING)) {

PaymentResult result = paymentStrategy.pay(order, amount);

// 更新订单状态

order.setStatus(result.isSuccess() ? OrderStatus.PAID : OrderStatus.PAY_FAILED);

}

}

}- 通过模型对齐跨团队认知:在大型项目中,用"领域模型图""业务流程图"作为跨团队沟通语言,如在电商项目中,产品、开发、测试团队基于同一套"订单领域模型"(含订单状态、关联的用户/商品/支付信息)沟通,避免因"订单取消""退款"等概念理解差异导致的需求偏差。例如开发前,组织三方团队评审"订单退款"业务流程图,明确"用户发起退款→客服审核→财务退款→系统更新订单状态"的泳道与步骤,减少后期返工。

五、程序员面试题

一、简单题

题目:业务建模的核心输出有哪些?它们之间的逻辑推导关系是什么?

答案:

- 核心输出:业务建模的核心输出包括4类文档/图表------业务用例、业务流程图、系统用例、系统用例规约。

- 逻辑推导关系 :严格遵循"从业务到系统、从抽象到具体"的递进逻辑,即 业务用例 → 业务流程图 → 系统用例 → 系统用例规约 ,具体推导逻辑如下:

- 第一步:先定义"业务用例"------明确组织(如公司)对外提供的一个核心价值点(如"电商平台为C端用户提供商品购买服务");

- 第二步:基于业务用例绘制"业务流程图"------拆解价值点的实现过程,明确跨角色/系统的协作步骤(如"用户选品→下单→支付→履约",泳道包含"C端用户""电商系统""支付系统""物流系统");

- 第三步:从业务流程图中提炼"系统用例"------聚焦IT系统需提供的具体功能(如"电商系统为用户提供订单创建功能""支付系统为用户提供在线支付功能");

- 第四步:为系统用例编写"系统用例规约"------结构化描述用户与系统的交互细节(如"订单创建"需包含"用户输入收货地址→选择支付方式→提交订单→系统返回订单号"等步骤)。

二、中等难度题(2道)

题目1:在绘制业务流程图时,如何确保其"标准化"?需遵循哪些核心原则?

答案 :

业务流程图的"标准化"核心是保证"内容合规"(而非形式统一),需严格遵循3个原则,具体如下:

-

泳道定义原则:角色/系统为单位,排除内部模块

- 每条泳道仅能对应"外部角色"(如"C端用户""商家运营")或"完整系统"(如"电商系统""库存系统"),禁止将系统内部模块作为泳道(如"电商系统的订单模块""库存系统的库存预警模块");

- 示例:绘制"商家商品上架"流程图时,泳道应设为"商家运营""电商系统""审核系统",而非"电商系统的商品模块"。

-

系统黑盒原则:不掺杂内部技术细节

- 绘制时需将所有系统视为"黑盒",仅描述系统的"输入/输出"(如"电商系统接收商家提交的商品信息→返回审核结果"),禁止暴露系统内部逻辑(如"电商系统的商品数据库存储逻辑""审核系统的算法规则");

- 反例:若流程图中出现"电商系统调用商品表insert接口存储数据",则属于"系统流程图",而非业务流程图。

-

标准化核心:内容优先于形式

- 形式可灵活(泳道图、UML序列图均可),但"泳道个数""协作逻辑"必须准确:需覆盖业务全链路的所有参与方,避免遗漏关键角色/系统(如"商品上架"流程若遗漏"审核系统",则流程逻辑不完整)。

题目2:在领域建模中,如何识别"不变性"与"扩展性"?请结合电商"订单"场景举例说明。

答案:

领域建模中"不变性"是业务的核心稳定逻辑,"扩展性"是应对未来变化的预留设计,需通过"业务本质分析+场景预判"识别,结合电商"订单"场景的具体方法如下:

-

识别"不变性":锚定业务的核心规则

- 方法:从"业务不可突破的约束"出发,筛选不随外部条件(如促销、渠道)变化的逻辑;

- 订单场景示例:

- 不变性1:订单状态流转规则("待支付→支付中→已支付/支付失败",仅"待支付"可转入"支付中",仅"支付中"可转入"已支付/支付失败")------这是订单履约的核心逻辑,无论促销活动如何变化,状态流转不可混乱;

- 不变性2:订单的核心关联关系(订单必须绑定"用户ID""商品ID""支付金额",缺少任一字段无法构成有效订单)。

-

预留"扩展性":预判未来可能的业务变化

- 方法:从"可变化的业务维度"出发,设计可插拔的扩展点,避免硬编码;

- 订单场景示例:

- 扩展性1:支付方式扩展------不直接在订单代码中写死"微信支付/支付宝支付",而是通过"支付策略接口"设计(如定义

PaymentStrategy接口,微信支付、支付宝支付分别实现接口),新增"银联支付"时仅需新增实现类,无需修改订单核心逻辑; - 扩展性2:订单类型扩展------预判未来可能新增"预售订单""团购订单",在订单表中预留"订单类型"字段(

order_type),并在业务逻辑中通过"工厂模式"区分不同类型订单的处理逻辑(如预售订单需额外校验"预售时间",团购订单需校验"成团人数"),避免后续表结构重构。

- 扩展性1:支付方式扩展------不直接在订单代码中写死"微信支付/支付宝支付",而是通过"支付策略接口"设计(如定义

-

平衡原则:不过度设计,结合业务节奏调整

- 若业务处于快速迭代期(如初创电商),优先保证"不变性"清晰,扩展性仅预留核心扩展点(如仅支持主流支付方式);若业务进入稳定期(如成熟电商),再补充更多扩展性设计(如支持跨境支付、分期支付)。

三、高难度题(2道)

题目1:某多端电商平台(含B端商家、C端用户、平台运营)需设计业务模型,如何协调"多角色价值冲突"(如商家希望高定价、用户希望低价格、平台希望平衡供需)?请从业务建模角度给出解决方案。

答案 :

多角色价值冲突的核心是"在模型中明确价值优先级+设计协同规则",需分3步落地,具体方案如下:

-

第一步:定义"核心用户与价值优先级"------锚定平台战略

- 先明确平台的核心定位(如"以C端用户为核心的平价电商"),基于定位确定价值优先级:C端用户价值 > 平台生态价值 > B端商家价值(若平台定位"服务B端的供应链平台",则优先级调整为"B端商家价值 > 平台价值 > C端用户价值");

- 业务建模落地:在"业务用例"中明确各角色的价值边界------如"商品定价"业务用例中,C端用户的价值是"获取低于市场价的商品",B端商家的价值是"获取合理利润",平台的价值是"保证供需平衡",优先级通过"规则约束"体现(如商家定价不得高于同类商品市场价的120%,同时不得低于成本价的80%)。

-

第二步:设计"跨角色流程协同"------通过流程化解冲突

- 针对冲突场景(如定价、促销、售后),在业务流程图中增加"平台干预节点",避免角色直接对抗:

- 示例1:商品定价流程------B端商家提交定价→平台系统自动校验(是否符合"市场价120%以内"规则)→校验通过则展示给C端用户,校验不通过则返回商家并提示调整理由(如"当前定价高于同类商品均价20%,请下调");

- 示例2:售后纠纷流程------C端用户发起退款(理由"商品质量问题")→B端商家拒绝→平台介入(基于物流记录、商品质检报告判定责任)→最终决定是否退款,避免商家与用户直接僵持。

- 针对冲突场景(如定价、促销、售后),在业务流程图中增加"平台干预节点",避免角色直接对抗:

-

第三步:落地"数据化模型"------用数据量化价值平衡

- 在数据建模中设计"价值平衡指标",通过数据反馈持续优化模型:

- 设计"商家定价偏离度"指标(=商家定价/平台同类商品均价),若偏离度>120%的商品占比超过10%,则触发平台规则调整(如降低定价上限至110%);

- 设计"用户满意度-商家利润率"双维度监控表,若某类商品用户满意度<80%且商家利润率>30%,则平台可推出"补贴政策"(平台承担5%成本,商家降低5%定价),同时保证用户与商家价值。

- 在数据建模中设计"价值平衡指标",通过数据反馈持续优化模型:

题目2:当业务模型迭代与系统性能冲突时(如频繁修改领域模型导致数据库表结构变更,进而影响查询性能),如何平衡"模型合理性"与"系统性能"?请结合B端ERP系统举例说明。

答案 :

平衡的核心是"分阶段迭代模型+针对性性能优化",避免"为性能牺牲模型合理性"或"为模型迭代忽视性能",结合B端ERP系统(如制造业库存管理模块)的具体方案如下:

-

第一步:模型迭代策略------"核心不变+增量扩展",减少破坏性变更

- 对"核心模型"(如ERP中的"库存主数据"表,含"物料ID""库存数量""仓库ID"),采用"不可变设计":核心字段(如"物料ID")一旦创建不允许修改,需调整时仅新增"历史记录表"(如"库存变更历史表",记录每次库存变动的旧值/新值/操作人),避免直接修改主表导致的性能损耗;

- 对"扩展需求"(如新增"库存批次管理"),采用"增量字段/关联表"而非"重构主表":在原"库存主数据"表中新增"批次号"字段(非空但允许默认值),同时新增"批次详情表"(关联"批次号",存储生产日期、保质期),既满足新需求,又避免主表结构大改导致的索引失效、查询变慢。

-

第二步:性能优化手段------"模型层优化+存储层优化"双管齐下

- 模型层优化:通过"缓存+冗余"减少数据库访问压力------

- 对ERP中高频查询的"库存实时数量",在Redis中缓存(Key="物料ID_仓库ID",Value=库存数量),模型迭代时同步更新缓存(如库存扣减后,先更新数据库再刷新缓存),避免每次查询都访问数据库;

- 对"跨表关联查询"(如"物料信息+库存数量+仓库信息"),在模型中设计"冗余字段"(如在"库存主数据"表中冗余"物料名称""仓库名称"),减少Join操作(原需关联3张表,现在1张表即可查询,查询效率提升50%+);

- 存储层优化:针对模型迭代后的表结构,调整数据库索引策略------

- 若新增"批次号"字段后,高频查询条件变为"物料ID+批次号",则新增联合索引(物料ID,批次号),避免全表扫描;

- 对"库存变更历史表"这类大表,采用"分表策略"(按"年月"分表,如"inventory_history_202501""inventory_history_202502"),减少单表数据量,提升查询性能。

- 模型层优化:通过"缓存+冗余"减少数据库访问压力------

-

第三步:风险管控------"灰度迭代+性能压测",避免线上故障

- 模型迭代前:基于新模型设计性能压测场景(如模拟100个商家同时查询"批次库存"),提前发现性能瓶颈(如未加索引导致查询耗时超1s);

- 模型迭代时:采用"灰度发布"------先对10%的商家开放新模型功能,监控数据库CPU使用率、查询耗时等指标,若指标正常再全量发布;

- 迭代后兜底:若出现性能问题(如缓存失效导致数据库访问量突增),快速回滚至"旧模型+临时缓存"方案,避免影响B端用户核心操作(如生产领料、出库单创建)。

通过以上方案,可在保证"ERP库存模型满足业务迭代需求"(如支持批次管理、多仓库协同)的同时,将系统性能损耗控制在可接受范围(查询耗时<500ms,数据库CPU使用率<70%)。