当预制成为主流,原生必然成为稀缺。------黄啊码!

当预制成为主流,原生必然成为稀缺。------黄啊码!

前两天,罗永浩一条微博他直指连锁餐饮巨头西贝卖预制菜,有网友们在评论区留言:好家伙,花着现炒的钱,吃着提前做好的菜?今天黄啊码在回去的路上,也同样想这这个问题:当我们在享受AI带来的高效便利时,是否也在不知不觉中把思想也吃成了预制菜?

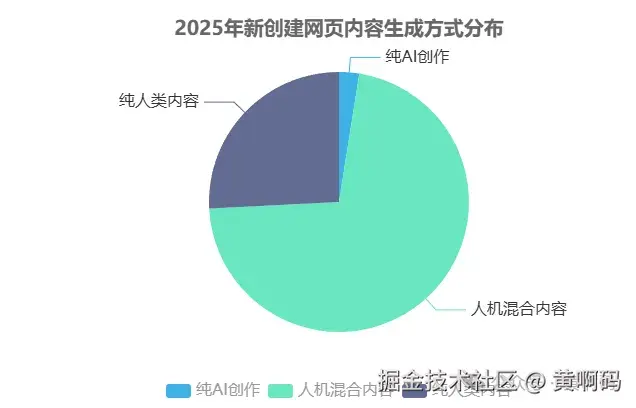

根据数据显示当你在 2025 年打开一个新网页时,每 4 个页面中就有 3 个可能藏着 AI 的影子,最新数据显示,74.2% 的新创建网页包含 AI 生成内容,其中纯 AI 创作占 2.5%,人机混合内容占 71.7%,AI 正以预制菜相似的路径重塑内容创作的生态。

预制内容不好吗?很多人褒贬不一,有的人觉得提高效率,剩下多余的时间可以摸鱼,有的人觉得用多了会把自己用傻了,这次黄啊码就从三个方面的内容列出AI内容预制化的风险吧。

一、主动思考退化

麦可思研究院调查显示,46%教师认为学生论文存在过度依赖AI问题,近三成大学生直接复制粘贴AI内容。《自然》杂志研究指出,这种依赖使68.9%学生变得思维懒惰,主动分析能力显著下降。

再举个例子,程序员群体最喜欢的Vibe Coding,代码编写完全交给AI,人类仅负责评估输出。尽管效率提升300%,但40%生成代码需人工调试,开发者可能对AI生成的逻辑链条缺乏深度理解,一旦遇到复杂问题就只会反复的跟AI说:你是不是笨蛋,连这个都不会,我不是这么要求的,你好好给我检查一遍。

我曾经开玩笑说:倘若哪天断电了,程序员是不是都不会写代码了?

二、内容同质化

我们知道,大模型的数据来源于人类对他的喂养,如今,很多人动一动手就直接生成内容,殊不知,在同个行业同个岗位,有些想法是共通的。

比如:A想生成一篇关于什么是AI的文章,那B也想,然后你们恰巧用的是同个大模型输出内容,这时候A和B大概率拿到的内容都大差不差。

最最最典型就是很多人喜欢复刻爆款视频、爆款文案,通过技术手段获取爆款文案,然后润色,最后做成文章和短视频,结果却忘了每一条爆款和天时地利人和缺一不可。但大多数复刻成功的都觉得是因为"抄"得好。

三、 知情权缺失

西贝预制菜争议中,罗永浩强调说:不反对预制菜,终极诉求只是让消费者获得知情权。同样的,当AI生成成为内容领域的主要原料,用户同样陷入了这内容到底是作者写的还是AI写的的类似困境。

我们无从判断作者到底写作能力如何,就像程序员说的,我用了cursor和claude之后,我是码神,没用之前,我是CV【复制粘贴】专家,这对于用人单位来说是莫大的风险。

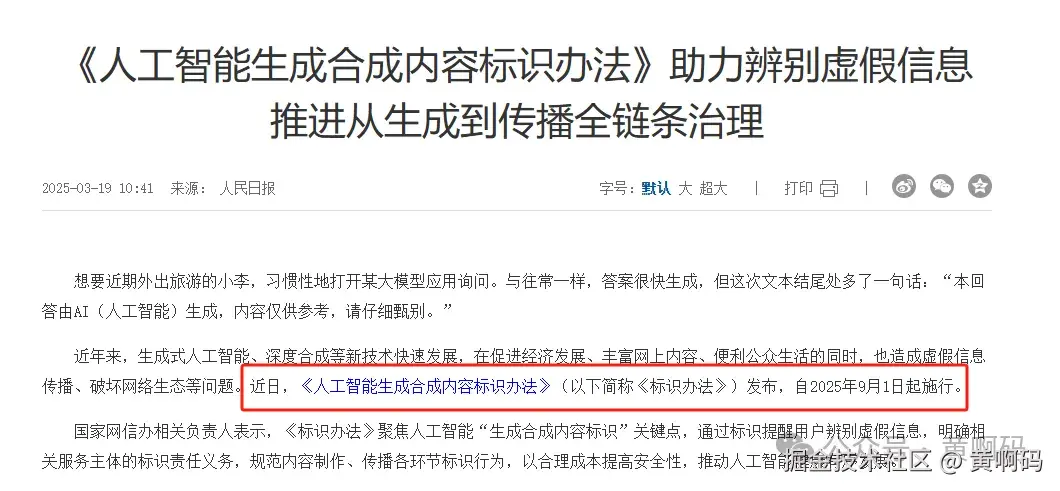

当然面对这些问题,政策层面已开始行动。2025年9月1日起,《人工智能生成合成内容标识办法》正式施行,要求AI生成内容添加显式+隐式双重标识;

欧盟《AI法案》更激进,规定通用AI模型需公开训练数据摘要。这些举措与预制菜强制标注诉求一脉相承,都是通过制度设计摆上明桌,让大家获得最起码的知情权。

然而现实仍骨感:内容分发平台普遍缺乏AI内容审核机制,用户难辨真伪,自媒体用AI生成深度报道不标注、大学生直接复制粘贴AI内容当作业,这些隐形使用与预制菜不标注同样构成欺骗,当用户以为在阅读人类思考的结晶,实则是在学习AI生成内容的预制品。

但说到底,其实AI本身并无对错,正如曼努埃尔·B. 加西亚(Manuel B. Garcia)教授所言:问题不在AI,它只是个工具,关键在于人类如何使用工具。而作为正在使用AI的你,你在使用AI的时候是否也会陷入类似的焦虑?我们到底是受益者还是受害者?当预制成为主流,原生必然成为稀缺,比如我们当下都会认为的手工做菜比预制菜肯定要好,但是贵啊,

我是黄啊码,码字的码,AI时代,让我们一起做内容的守艺人,留住内容的人味,如果觉得受用,欢迎一键三连,非常感谢!!!