绪论

超导体的发现及重大进展

1911年,荷兰物理学家H.K.Onnes在测试纯金属电阻率的低温特性时发现,汞的直流电阻在温度降至4.15K时突然消失。他认为这时汞进入了一种以零电阻值为特征的新物态,并称之为"超导态"(superconducting state)。这一发现标志着人类超导研究的开始。具有这种特殊导电性能的材料被称为超导体(superconductor),电阻降为零的温度被称为超导体的转变温度或临界温度(Tc)。

1933年,德国物理学家W. Meissner等人对锡单晶球超导体进行磁场分布的实验测量时发现,当超导体进入超导态后,其内部磁感强度始终为零,且与超导体进入超导态的过程无关。超导体的这种性质被称为完全抗磁性(或迈斯纳效应)。完全抗磁性是超导体的第二个基本特性。只有同时具有零电阻性和完全抗磁性的材料才是真正的超导体。

1.2 超导体的基本性质及临界条件

1.2.1 零电阻特性

通常状态下,任何物质都有电阻,根据其导电性物质可分为导体、半导体和绝缘体。但对超导体而言,当其温度T>Tc时,它们处于正常态,其电阻R与其尺寸形状和材料的性质有关,即R=ρL/S 积。当温度降低到T<Tc时,其电阻突然消失,进入超导态。(刺客伍六七)有人曾经把一个超导圆线圈放在磁场中,然后降温至Tc以下,再把磁场去掉,这时超导线圈中会诱导产生感应电流。由于超导线圈电阻为零,结果这个感应电流在一年以上的时间里未见有丝毫衰减。即超导闭合回路中一旦有电流产生,该电流便会永久存在,超导体显示出一种完全导电性。

积。当温度降低到T<Tc时,其电阻突然消失,进入超导态。(刺客伍六七)有人曾经把一个超导圆线圈放在磁场中,然后降温至Tc以下,再把磁场去掉,这时超导线圈中会诱导产生感应电流。由于超导线圈电阻为零,结果这个感应电流在一年以上的时间里未见有丝毫衰减。即超导闭合回路中一旦有电流产生,该电流便会永久存在,超导体显示出一种完全导电性。

零电阻特性使得超导材料具备无阻载流能力。因此,使用超导电缆可以实现远距离的无损耗电力传输,也可用来绕制高场磁体。

1.2.2 迈斯纳效应

1933年,德国物理学家W. Meissner等人对锡单晶球超导体进行磁场分布的实验测量。他们发现,无论是先降温,使超导体进入超导态,然后再加磁场,还是先加磁场,然后再降温使超导体进入超导态,磁场都会被排斥出去,超导体内磁场强度总等于零。也就是说,无论以什么途径进入超导态,超导体都不允许磁场存在于它的内部,即超导体具有完全抗磁性,也叫迈斯纳效应。**完全抗磁性是超导体的第二个基本特性,它是无法用零电阻效应解释的。**只有同时具有零电阻和完全抗磁性的材料才是真正的超导体。超导体的这种完全抗磁性根源于超导体表面的屏蔽电流。当超导体进入超导态时,在其表面将感应出无阻的超导电流。该电流在超导体内产生的磁场与外磁场方向相反,彼此恰好抵消,从而保证超导体内的总磁场强度始终为零。

利用超导体的抗磁性可以实现磁悬浮。把一块永久磁体放在超导体的上方,**超导体和永磁体之间就会产生排斥力,使得永磁体悬浮在超导体的上方。**这种悬浮力的本质是超导体表面的屏蔽电流在超导体外产生的磁场与永磁体磁场之间的排斥力。利用超导体与永磁体之间的这种排斥行为,可以实现无接触、无摩擦的转动(如超导磁悬浮轴承、超导储能飞轮等)或无接触的悬浮输运(如超导磁悬浮列车),具有广泛的应用前景。

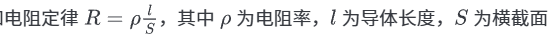

1.2.3 三个临界条件

除了有温度要求外,实现超导还有其他的条件,包括加在超导体上的磁场,超导体内通过的电流密度。也就是说,当磁场或超导体的输运电流增加到一定值时,超导体也会脱离超导态,变为正常导体。超导体具有三个临界条件:临界温度、临界磁场(Hc)和临界电流密度(Jc)。超导体存在临界条件是由超导电性的本质决定的。在超导态时,具有相反动量和自旋的两个电子会形成库柏对,凝聚到同一最低能态上,出现高度有序、长程相干的量子状态。这种状态中的电子对作为整体与晶格作用,若一个电子从晶格得到动量,则另一个电子必失去动量,作为整体,不与晶格交换动量,也不交换能量,故能不被晶格散射,从而实现无阻的流动,即出现了超导电性。当温度、电流密度或磁场强度大于临界条件时,热激活或电磁激发能超过库柏对的结合能,库柏对将会被拆散,变为正常电子,此时超导态转为正常态,材料失去超导电性。

超导体的三个临界条件是相互影响、相互制约的,如图1-1所示:

(1)随着磁场的增加,超导体的临界温度会逐渐降低。通常所说的某种超导体的临界温度 T_c 指的是磁场为零(无外场)时的情况,即 T_c(0T)。如果加在超导体上的磁场足够强(超过临界值),就算温度降低至接近0K,超导体也不会进入超导态。

(2)当超导体处在温度Tc(0T)进入超导态时,超导体的临界电流密度是为零的,即此时的超导体不具备无阻载流能力。只有进一步降低温度,增加其Jc,超导体才能输运无阻电流,所以超导体的工作温度必须低于其临界温度。工作温度越低,超导性能越好。

(3)在确定的温度、磁场下,超导体的临界电流密度为一定值。所以就算将一超导线直接短接在稳恒电压两端,也不会因为超导体电阻为零而出现电流无穷大的情况。因为当电流密度超过临界值时,超导体脱离超导态,变为正常导体。正是由于这种特性,超导体可用于电力系统的限流装置(超导故障限流器)。

提高超导体的三个临界参数可以有效提高超导材料的性能,扩展超导材料应用范围,是目前超导领域最重要、最有意义的研究工作。

1.3 超导体的分类

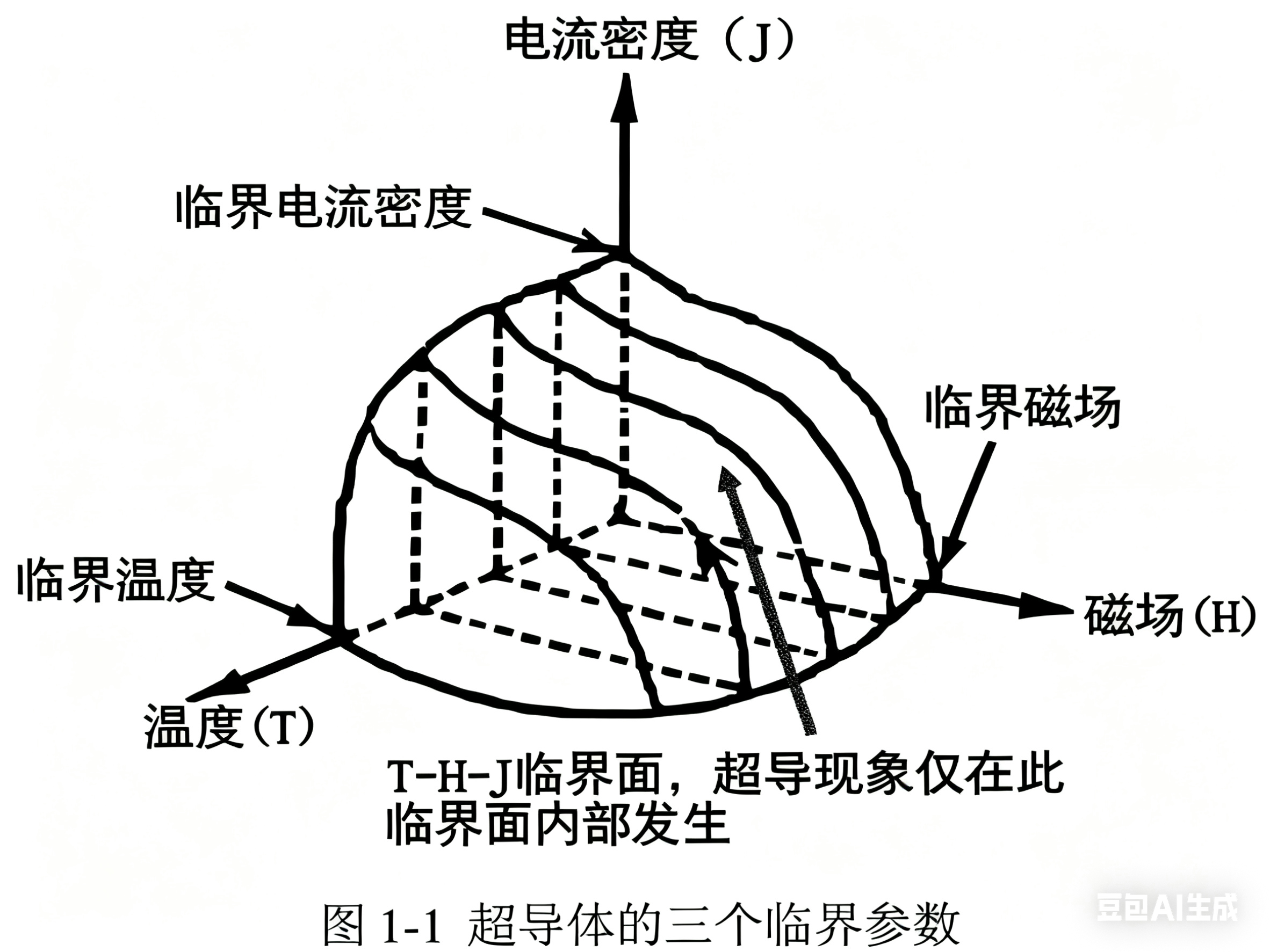

1957年,苏联物理学家A.A.Abrikosov首次提出两类超导体的概念[10]。一类界面能为正,如除铌、钒、锝之外的纯超导元素,称之为第I类超导体。另一类界面能为负,如铌、钒、锝超导元素和其他超导合金、化合物,称之为第II类超导体。根据超导体内部是否具有磁通钉扎中心,又可将第II类超导体分为理想第II类超导体和非理想第II类超导体。

1.3.1 第I类超导体

第I类超导体主要包括一些在常温下具有良好导电性的纯金属,如铝、锌、镓、锡、铟等,该类超导体的溶点较低、质地较软,亦被称作"软超导体"。前面1.2节中讲述的超导体的基本性质和特征就是针对第I类超导体而言的。

第I类超导体在超导态时具有完全抗磁性,体内无磁通(B=0),所以无法承载体电流,只能在表面传输超导电流,故其载流能力很低,基本没有实用价值。

1.3.2 理想第II类超导体

与第I类超导体不同,第II类超导体由迈斯纳态(B=0)转变为正常态时要经历一个过渡的中间状态------混合态(或称涡旋态)。混合态是一种存在部分磁通穿透、抗磁性不完全的超导状态(B≠0)。图1-2为第I类和第II类超导体的H-T相图。

为了研究混合态,定义由迈斯纳态转变为混合态的相变点为下临界磁场 ,混合态转变为正常态的相变点为上临界磁场

,混合态转变为正常态的相变点为上临界磁场 。所以,第Ⅱ类超导体的超导相包括迈斯纳态和混合态两种状态,而超导相与正常相的分界点为

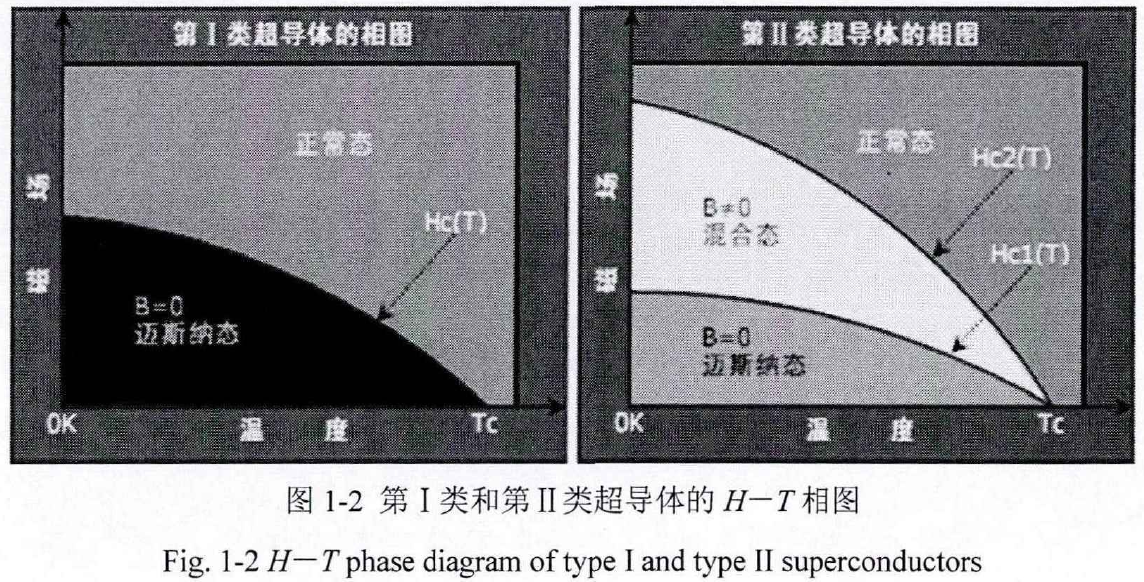

。所以,第Ⅱ类超导体的超导相包括迈斯纳态和混合态两种状态,而超导相与正常相的分界点为  。图1-3为第Ⅱ类超导体在外场中的磁化过程。由图可见,当外磁场

。图1-3为第Ⅱ类超导体在外场中的磁化过程。由图可见,当外磁场 小于下临界磁场

小于下临界磁场 时,超导体内无磁通,处于迈斯纳态。当外磁场

时,超导体内无磁通,处于迈斯纳态。当外磁场  大于

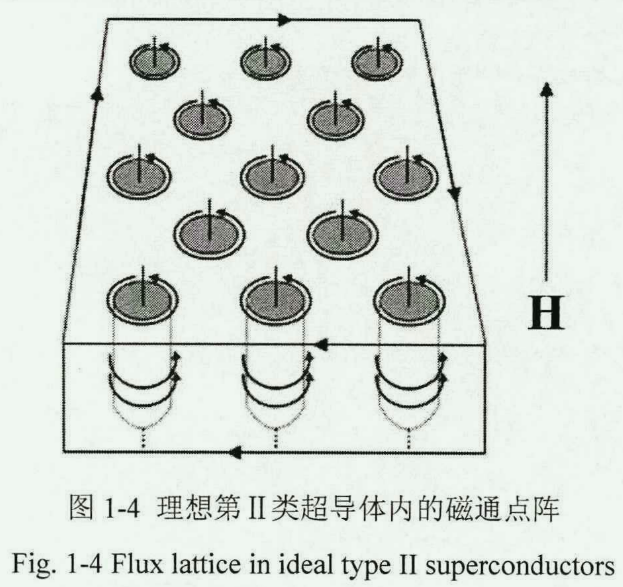

大于  时,磁通线以量子化的磁通涡旋形式穿透超导体内。对于理想第Ⅱ类超导体,由于没有磁通钉扎中心,超导体内的磁通线可自由移动,在平衡态时排列成点阵形式,称为磁通点阵(图1-4)。每根磁通线所具有的磁通量正好等于一个磁通量子。磁通线的中心是一个半径约为相干长度

时,磁通线以量子化的磁通涡旋形式穿透超导体内。对于理想第Ⅱ类超导体,由于没有磁通钉扎中心,超导体内的磁通线可自由移动,在平衡态时排列成点阵形式,称为磁通点阵(图1-4)。每根磁通线所具有的磁通量正好等于一个磁通量子。磁通线的中心是一个半径约为相干长度 的圆柱形正常芯,它外面存在一半径约为穿透深度

的圆柱形正常芯,它外面存在一半径约为穿透深度  的磁场和涡旋电流区域。

的磁场和涡旋电流区域。

随着外磁场H的进一步增加,穿透超导体的磁通线数目增加,对应磁通密度增大,相当于磁通点阵的点阵常数减小。当H增加到 时,磁通线的正常芯彼此交迭,相当于超导体完全被磁场穿透,此时超导体进入正常态。

时,磁通线的正常芯彼此交迭,相当于超导体完全被磁场穿透,此时超导体进入正常态。

尽管体内允许磁通线穿透,理想第II类超导体在无阻载流方面仍然没有实用价值。因为对于混合态中的理想第II类超导体:

(1)若载流方向与外场方向平行,穿透超导体的磁通线与传输电流之间没有相互作用,所以超导体内的磁通线仍均匀分布,宏观上看超导体内部净电流仍为零,所以也只能输运表面超导电流。

(2)若载流方向与外场方向垂直,传输电流与磁通涡旋之间还会发生相互作用(洛伦兹力),引起磁通线较快地横过导体的运动(磁通流动),并出现功率损耗。即此时超导体会出现因磁通流动而产生的阻抗(磁流阻),故不能传输任何大小的无阻电流。

1.3.3 非理想第Ⅱ类超导体

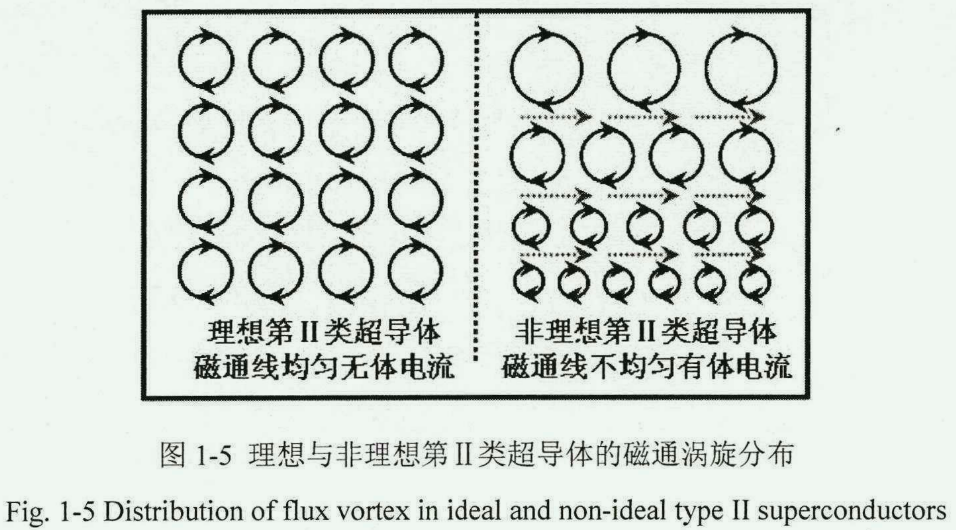

对于实际制备的第Ⅱ类超导体,内部总是会存在一些物理或化学的不均匀性,如杂质、空洞、晶格畸变、位错、组分起伏等,这些缺陷对磁通而言是势阱。磁通进入势阱后,不能自由移动,这种现象称为磁通钉扎。缺陷位置叫做钉扎中心,产生的阻碍磁通线运动的力称为磁通钉扎力。这种超导体被称为非理想第Ⅱ类超导体。

钉扎中心的存在可以维持磁通涡旋的不均匀分布,在超导体内形成稳定的磁通梯度,对应于超导体内部出现体电流(图1-5),并存在着体临界电流密度。另外,由于磁通钉扎力的存在,超导体在横向磁场中传输电流时也不会发生磁通流动,避免了功率损耗,保证了无阻电流的传输。所以非理想第Ⅱ类超导体具有很高的无阻载流能力,是真正能实用的超导材料。

此外,由于钉扎中心的存在,磁通线进入或排出超导体时受到阻碍作用,使得超导体内磁通线数目的变化落后于外场的变化,出现磁滞现象,磁化曲线不可逆。即使外磁场下降到零,超导体内仍会残留一部分的磁通,被称为捕获磁通(trapped field)。利用该特性可制造超导永磁体,具有体积小、磁场强度大等优点。

1.4 高温铜氧化物超导体简介

1986年前人们已经发现了几千种超导体,其中包括元素、合金和化合物。但这些超导体的最高转变温度只有二十几K。当时公认的超导微观理论(BCS理论)也预言超导体的最高转变温度不会超过30K。然而在1986年4月,美国IBM公司苏黎世实验室的科学家J.G.Bednorz和K.A.Müller在La-Ba-Cu-O样品中发现了35K的超导转变[4],超过了BCS理论预言的最高临界温度。这个发现在国际科学界掀起了一股在铜基氧化物中寻找超导体的热潮。1987年初,超导转变温度大于90K的Y-Ba-Cu-O被发现[5],从此开始了液氮温区(77.3K)超导体的新时代。相对于以前的低温超导体(液氦温区),液氮温区的新型超导体被称为高温超导体。J.G.Bednorz和K.A.Müller因为他们开创性的工作而获得了1987年的诺贝尔物理学奖。

1987到1988年,Bi-Sr-Ca-Cu-O、Tl-Ba-Ca-Cu-O等系列高温超导体相继被发现[6,7]。1993年后,S.N.Putilin、L.Gao等人又相继合成了Hg系高温超导体,其中 ,在高压(30GPa)下临界温度达164K,是目前公认的最高的超导转变温度。

,在高压(30GPa)下临界温度达164K,是目前公认的最高的超导转变温度。

铜氧化物超导体的种类众多,但大都具有相似的晶体结构特征:

(1)每类超导体都含有一层或多层 面结构。

面结构。 面是高温超导体的导电层,对超导电性的产生是至关重要的,所以高温超导体都以成分中含有Cu、O元素为基本特征,这也是该类超导体被称为铜氧化物超导体的原因。

面是高温超导体的导电层,对超导电性的产生是至关重要的,所以高温超导体都以成分中含有Cu、O元素为基本特征,这也是该类超导体被称为铜氧化物超导体的原因。 面结构的存在决定了该类超导体在物理性能(如输运系数、磁化曲线等)上的二维特征及各向异性。

面结构的存在决定了该类超导体在物理性能(如输运系数、磁化曲线等)上的二维特征及各向异性。

(2)都具有钙钛矿型衍生层状结构,其平均结构可以看成是四方晶系或赝四方晶系,点阵常数a和b都接近0.385nm,点阵常数c由层状结构的堆积层数决定。从c轴方向看,整个晶体结构可分为两种基本结构单元。一种是超导结构单元,含有一层或多层的CuO₂面。CuO₂面的层数对Tc有很大影响,如对Tl₂Ba₂Caₙ₋₁CuₙO₂n+4,当n=1时,超导结构单元为CuO₂,有一层CuO₂面,Tc为80K。当n=2时,超导结构单元为CuO₂-Ca-CuO₂,有两层CuO₂面,Tc为110K。当n=3时,超导结构单元为CuO₂-Ca-CuO₂-Ca-CuO₂,有三层CuO₂面,Tc为125K。

还有一种为超导结构单元的隔层,称为蓄电库(或载流子库)结构单元,其任务为向CuO₂面超导层提供巡游载流子。该结构单元很容易发生氧离子的进入或逸出,从而引起超导体内氧含量的变化,最终影响超导体内的载流子浓度。氧含量对高温超导体的晶体结构(四方-正交转变)及临界温度都有重要影响。

此外,铜氧化物超导体属于第II类超导体,存在不完全迈斯纳态,且具有磁场穿透深度大、相干长度短、库柏对的空间局域性较强等特点。由于具有较高的临界温度,该类超导体有着广阔的应用前景。根据不同的应用领域,高温超导体可被加工为线材、带材、块材、薄膜、厚膜、单晶体、异质结等。

1.5 REBCO 高温超导块材简介

Y-Ba-Cu-O 超导体是人们发现的第一个临界温度超过液氮温度的氧化物超导体。随后,人们通过用稀土元素 Nd、Sm、Gd、Eu、Yb 等替代 Y,获得了一系列 Tc 在 90K 左右的高温超导体,即 Nd-Ba-Cu-O、Sm-Ba-Cu-O、Gd-Ba-Cu-O 等。这类超导体被称为稀土基铜氧化物超导体,简称 REBCO。

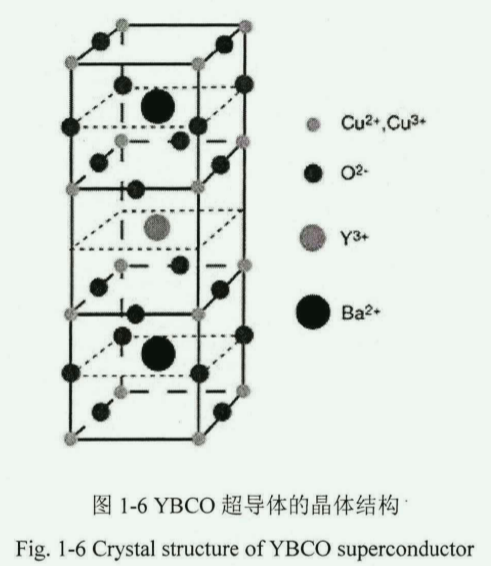

REBCO超导体的完整结构为正交相,具有通式REBa2Cu3O7,其中RE为稀土元素Y,Nd,Sm,Gd,Yb等。而实际制备的样品中往往是缺氧的,一般为四方相结构,以REBa2Cu3O7-δ(RE-123)来表示。δ为氧缺陷,介于0到1之间。当δ>0.6时,材料失去超导电性。所以对于实际制备的REBCO材料,最后都要进行高温氧化处理,减少氧缺陷,使其完成四方相向正交相的转变,变为超导体。由于在液氮温度下具有更好的高场性能,该类超导体成为高温超导体中研究范围最广,应用前景最好的一类超导材料。

图1-6为YBCO超导体的晶体结构示意图。其空间群为Pmmm,点阵常数a=0.3817nm,b比a略大,为0.38836nm,c约为a、b的3倍,为1.16872nm。超导结构单元为CuO₂---Y---CuO₂,有两层CuO₂面。蓄电库结构单元为BaO---CuO---BaO,CuO链上的氧很容易进入或逸出晶格,对应着δ的变化。

REBCO超导块材,即块体状REBCO超导材料,经历了由最初固态反应法制备的烧结块(多晶体),到后来熔化生长法制备的多畴块材,到现在引入籽晶技术后生长的单畴块材三个阶段,其性能Jc也由最初的10²~10³A/cm²提高到现在的10⁵A/cm²以上。目前对REBCO超导块材的研究主要集中在以下几个方面:

(1)发展建立更加稳定、高效的低成本制备方法,实现块材的批量化制备;

(2)探索研究制备大尺寸(直径Φ>60mm)单畴超导块材的关键技术;

(3)通过各种掺杂方法继续提高超导块材的性能;

(4)REBCO超导块材的基础生长机制研究;

(5)探索研究超导块材的新型应用技术。

由于具有较高的临界电流密度,较大的捕获磁通和磁悬浮力密度,以及良好的自稳定磁悬浮特性,REBCO超导块材在微型强磁场永磁体、超导电机、超导磁悬浮轴承、储能飞轮、磁悬浮列车及磁悬浮搬运系统等领域具有广泛的应用前景。