在可预见的未来,让手机像台式电脑一样实现高度的、普及化的个人自行组装和升级,可能性非常低。但这并非完全不可能,只是它面临着一系列巨大的技术和商业挑战,并且可能会以某种"折中"或"变体"的形式出现。

下面我们来详细分析一下其中的可能性与障碍。

为什么台式电脑可以轻松组装升级?

标准化接口和规格: 台式电脑行业经过数十年发展,形成了高度标准化的生态。无论是主板上的CPU插槽、内存插槽、PCIe插槽,还是电源接口、SATA接口,都有全球通用的标准。这意味着不同厂商的硬件可以互相兼容。

充裕的物理空间: 机箱提供了巨大的空间,使得安装各种尺寸的硬件、布线、散热都变得轻而易举。

模块化设计: 每个核心部件(CPU、GPU、内存、硬盘、电源等)都是独立的模块,通过插槽和线缆连接,而非焊接在一起。

开放的生态和市场需求: 存在一个庞大的DIY市场,催生了专门的配件厂商、零售商和社区文化。

手机实现自行组装升级的巨大挑战

相比之下,手机走向这条路的障碍几乎是"先天"的:

极致的空间利用与集成度(最大的障碍):

内部空间是"奢侈品":手机的每一立方毫米都被精打细算。为了追求轻薄、大电池和更多的功能,现代手机的主板高度集成,大量芯片(如CPU、RAM、ROM)采用PoP封装(比如RAM直接堆叠在CPU之上)或直接焊接在主板上。

**连接器占用空间:**可插拔的接口(如内存插槽、存储插槽)本身就需要占用比焊接更多的空间,并且需要额外的结构件来固定,这与手机的轻薄化设计哲学完全背道而驰。

性能和可靠性的牺牲:

**信号完整性:**高频信号(如5G、Wi-Fi 6/7)对传输路径的长度、阻抗和屏蔽要求极高。额外的插槽和连接器会引入信号衰减和干扰,影响性能稳定性。

**机械可靠性:**可插拔部件在受到跌落或震动时,比焊接的部件更容易出现接触不良的问题。手机作为随身物品,面临的物理挑战远大于台式机。

**散热问题:**模块之间的间隙可能会阻碍高效的热传导,影响散热效率。

商业模式的冲突:

计划性汰旧:手机厂商的利润很大程度上依赖于用户每2-3年更换新机。如果手机可以轻松升级,会严重冲击现有的销售模式。

生态系统锁定:厂商希望用户留在自己的生态系统中(如苹果的iOS,各大安卓品牌的云服务、配件等),模块化手机可能会打破这种壁垒。

曾经的尝试与未来的可能方向

尽管困难重重,科技界从未停止过对"模块化手机"的探索。

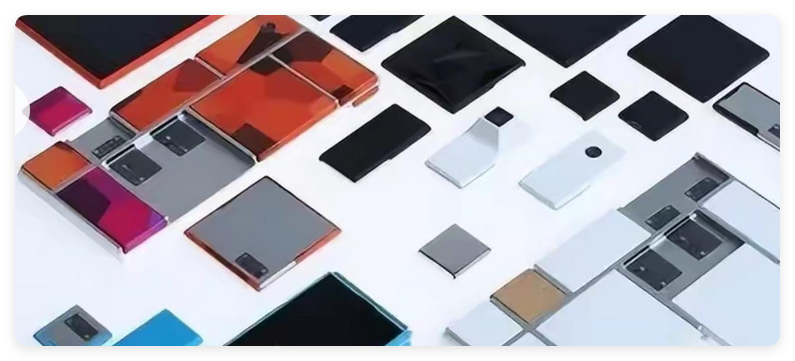

谷歌 Project Ara:这是最著名的模块化手机项目。它设想了一个"骨架",用户可以根据需要更换摄像头、电池、处理器、传感器等模块。但该项目最终被取消,原因正是上述的技术复杂性、成本过高以及难以实现轻薄化。

Fairphone:这是一个相对成功的例子,它主打易维修性 而非高性能。用户可以使用普通螺丝刀更换电池、屏幕、摄像头模组等主要部件。这可以看作是一种"有限的模块化",其目标是环保和长生命周期,而非极致性能。

联想 Moto Z系列:通过手机背部的磁性触点连接各种"Moto Mods"功能模块(如扬声器、投影仪、相机手柄等)。这是一种 "外部功能模块化" ,不涉及核心硬件的升级,巧妙地避开了内部空间和性能的难题。

未来的可能性:"折中"的模块化

完全开放如台式机般的DIY手机短期内不现实,但未来可能会出现以下形式的"折中"方案:

维修权运动推动的"可更换":随着全球"维修权"立法的推进,手机会越来越倾向于易于维修的设计。这意味着电池、屏幕、摄像头等大模块可能会变得更加标准化和易于用户自己更换。这可以看作是一种"初级组装"。

外部扩展坞/配件生态:通过高速接口(如USB-C或未来的无线连接)连接外部设备。例如,连接一个外置显卡坞来提升游戏性能,或者连接一个专业相机模块。这相当于把"升级"放在了手机外部。

云端化/软件定义硬件:这是一个更颠覆性的思路。未来手机可能只需要一个基础的计算核心和高速网络连接,所有的复杂计算和图形处理都通过云端完成。这样,"升级硬件"就变成了"升级云服务",手机本体则变成一个纯粹的交互终端。

特定领域的模块化设备:在某些对灵活性要求高、但对体积不敏感的领域(如工业、科研、军事),可能会出现高度模块化的手持设备。

总而言之,让手机完全像台式电脑一样,由个人自由选择和组装每一个核心硬件(CPU、GPU、RAM),在主流消费电子领域是一个近乎不可能的梦想,因为它与手机设计的根本目标(轻薄、便携、可靠、高效)存在本质冲突。

然而,我们很可能会看到一个 "有限模块化" 的未来:

更易于维修和更换 的电池、屏幕、摄像头。

通过外部配件 来扩展功能。

通过云端服务 来"无限升级"算力。

所以,你的想法并非空想,它只是以另一种更符合手机产品形态的方式在缓慢演进。最终目标------让设备更符合个人需求、使用寿命更长------是一致的,只是实现的路径不同。